2018年10月04日

選挙集会に登壇したトランプ氏は共和党支持者らを前にメディア攻撃を繰り返した=2018年9月20日

選挙集会に登壇したトランプ氏は共和党支持者らを前にメディア攻撃を繰り返した=2018年9月20日今のアメリカは、「冷戦(Cold War)」と「内戦(civil war)」を掛け合わせた、言ってみれば「冷たい内戦(Cold Civil War)」に突入しつつあるのではないか……。

いささか大げさに響くかもしれない。でも、そんな考えが私の脳裏をかすめた。

9月後半、米国を2年ぶりに訪れた。私にとって、最初は大学生として留学し、社会人になってからは特派員として駐在した経験がある土地でもある。学生時代から数えれば足かけ30年以上にわたってアメリカの政治社会に関心を払ってきたし、ワシントンの政治情勢はそれなりに把握しているつもりだった。だが、現場で人々の話を聞き、情勢を見聞きすると、そこには想像を超えた深い分断が存在するのを、改めて肌身で実感させられた。

ドナルド・トランプ氏が大統領選で勝利を収めてから2年近く。11月6日投票の中間選挙を前にした今のアメリカ政治は、混乱が深まるばかりのように見える。もちろん、現在のアメリカは実際に戦火が交わる内戦の状態ではまったくない。だが、「政治的、社会的に相いれない存在」として互いを敵視する二つの陣営によって、国内が鋭く分断された状態にあることは間違いない。

それを「冷たい内戦」とでも形容してみたくなったのは、片方の当事者が抱く憎悪の念が、むき出しで「リベラルなメディア」という代表的な「敵」に向けられる現場に居合わせたからだった。

しかも、その憎悪を煽(あお)る先頭に立つのが、ホワイトハウスの主であるトランプ大統領本人なのだ。

大統領選の時と同じ「アメリカを再び偉大に(Make America Great Again)のキャッチフレーズが印刷されたプラカードがそこら中で揺れていた=2018年9月20日

大統領選の時と同じ「アメリカを再び偉大に(Make America Great Again)のキャッチフレーズが印刷されたプラカードがそこら中で揺れていた=2018年9月20日

9月20日の夜、ネバダ州ラスベガス。カジノとエンターテインメントの街の一角にある、だだっ広いコンベンション・センターに、ホールを埋め尽くさんばかりの人たちが詰めかけていた。ほとんどの人が赤い野球帽をかぶっている。トランプ氏を推す共和党のイメージカラーだ。

「アメリカを再び偉大に」などと印刷されたプラカードを持っている人も多い。会場内に入ると、巨大な星条旗が、正面だけでなく、左右にも見開くように3枚配置されている。

今回の中間選挙で改選を迎えるネバダ州選出の連邦上院議員、ディーン・ヘラー氏は6年前、共和党現職として民主党新顔を僅差(きんさ)で破って再選された。その一方、ネバダは2016年の大統領で民主党(イメージカラーは青)のヒラリー・クリントン氏がトランプ大統領を破って選挙人を獲得した「青い州」の一つでもあり、ヘラー氏はそうした州で上院の席を守らなければならない唯一の共和党現職だ。

しかし、3選をめざす今回、支持率は伸び悩んでいる。そこで、投票まで1カ月余りとなったこの時期、テコ入れのためにトランプ氏が乗り込んでいって、選挙集会を開いたのだ。

「USA! USA!」。ほとんどの聴衆が、そう大声で唱和する中、演壇に上がったトランプ氏は上機嫌だった。「ハロー、ラスベガス! 元気かい?」

そしてこう切り出した。「アメリカは再び勝ちつつある。今は我々の国にとって信じられないようなすばらしい時だ。後ろの方にいるフェイク(偽)ニュースからきた連中を別にすれば」。

最初のジャブが会場後ろの記者席に向けて放たれた。すると、聴衆も一斉に後ろを向いてブーイングを浴びせる。

04年と08年大統領選を現場で取材した私の経験からいうと、記者席に向けてのブーイング自体は、共和党の選挙集会では以前からお馴染みの光景だった。共和党支持層の中には、「既成メディア」はリベラル寄りに偏向していて民主党と一心同体なのだと思っている人は少なくないからだ。

08年大統領選でジョン・マケイン氏が共和党の大統領候補として正式に指名された同年9月の党大会で、アラスカ州知事から女性としては共和党初の副大統領候補に担ぎ出されたサラ・ペイリン氏が、指名受諾演説をした時もそうだった。

「(私が)ワシントンのエリートの一員でないというだけで、既成メディアは、候補者としての資質に欠けているかのように扱う」。

ペイリン氏がそう批判すると、記者席の区画に向かって、巨大な屋内スポーツ場を埋め尽くした代議員たちによるブーイングの嵐となったのを記憶している。

「ワシントンのエリート」と「既成メディア」が連合して、「私たち」を不当に虐げているのだ、という典型的なポピュリズムに寄って立つ構図はそのまま、現在のトランプ氏に引き継がれている。

だが、10年前と比べると、2018年のトランプ氏が煽るブーイングは何段もギアが上がった印象を受ける。まず違うのは、一回の演説の中で何度も繰り返される。しかも、国家統合の象徴であるはずの大統領本人が、執拗(しつよう)に煽り立てる。

「フェイクニュース」という言葉をトランプ氏が発すると、支持者の多くは一斉に記者席の方を向き、ブーイングと嘲笑を浴びせた=2018年9月20日

「フェイクニュース」という言葉をトランプ氏が発すると、支持者の多くは一斉に記者席の方を向き、ブーイングと嘲笑を浴びせた=2018年9月20日ラスベガスでも、トランプ氏は1時間足らずの演説中、3度にわたってメディア批判を展開した。

冒頭のシーンに続き、数分後には「2年前のすばらしい選挙を覚えているかい。我々が勝つと分かった時にフェイクニュースのメディアが流した涙を。奴らはまだ泣いている。ほらみろ、まだ泣いている」。聴衆がまたブーイングで応じる。

最後の仕上げは、言葉の端で、というのでなく、3分半ほどをかけた念入りなメディア攻撃となった。

「私は民主党に腹を立てている。今の民主党を占拠しているのは左翼のヘイト主義者、怒れる暴徒、狂信的な社会主義者、『裏国家』の官僚たち、そして彼らの一番のパートナー、フェイクニュースの奴らだ。民主党の最高の仲間が、あそこにいる奴らだ。メディアの大半が、どんなに不正直で腐敗しているかは、説明しきれない」。

そして、不公正な報道の具体例として、自らが外交的成果として誇る北朝鮮の金正恩党委員長との首脳外交を挙げ、「この連中は、すばらしい話をできるだけひどい話に仕立て上げる……本当だ、これはフェイクニュース、フェイクニュースだ」。さらに、不正直な新聞の例として、ニューヨーク・タイムズを名指しし、「誰も読まない」とこきおろしてみせた。

トランプ支持者たちの反応も、ボルテージが上がっているようだ。プロレスでヒール(悪役)にブーイングを浴びせる時のように、からかい半分で笑いながら嘲(あざけ)っている人も少なくはないが、何度も煽られてだんだん本気になる人も出てくる。

「CNN, Sucks!(CNN、うぜえ!)」。ラスベガスでのトランプ氏の演説後、会場をすぐに後にせず、低いフェンスで区切られた記者席の一角に据えられたCNNのカメラに向かって罵声を浴びせつづける人たちがいた。「こいつらは人民の敵(enemy of the people)だ」と指差して断ずる人もいる。

実は、記者席の内側からもメディア攻撃を煽る声があり、それに応じていたのだ。保守系のネットメディア記者が小型のビデオを自分で回しながら、「ここにいるCNNに向けて一言を」と呼びかけていた。

メディアの中での分断、という構図も、今回始まったことではないが、FOXニュースに代表される保守派の「OKなメディア」と、CNNに代表されるリベラルな「腐敗したフェイクニュース」という、善悪に分けた「二進法」でのレッテル貼りは、すっかり定着したようだ。

この日の選挙集会の会場自体が、そうした分断を象徴するような形でしつらえられていた。

トランプ大統領の選挙集会会場には、記者席とはまったく別に政権寄りのFOXニュースの臨時スタジオが設けられていた。トランプ氏はここから生中継でFOXに出演してから集会に登壇した2018年9月20日、筆者撮影

トランプ大統領の選挙集会会場には、記者席とはまったく別に政権寄りのFOXニュースの臨時スタジオが設けられていた。トランプ氏はここから生中継でFOXに出演してから集会に登壇した2018年9月20日、筆者撮影トランプ氏は集会本番で正面から登壇する前に、記者席とは離れた会場右脇に設けられた特別スタジオでFOXニュースに生で出演し、保守派トークショー司会者、ショーン・ハニティー氏のインタビューに立ったまま答えた。この間、FOXニュースの画面には、トランプ氏とハニティー氏の背後に、それを取り囲みながらトランプ氏の本番登壇を待ち歓声を上げる聴衆が映った。おまけに、ハニティー氏は冒頭、トランプ氏と握手し「光栄です」と言ってから、自分からは聴衆を隔てた向こう側にある記者席を身振りで指しながら、「フェイクニュース・メディアにも手を振ってあげて」と口にした。彼我の違いを見せつける演出だった。

トランプ大統領によるメディア攻撃には、放っておけば止まるという気配はまったくない。では、敵視される側のメディアは、それをただ座視しているだけなのか。

8月16日、全米で多くの日刊紙が、報道の自由の大切さを訴える社説を一斉に掲載した。ボストン・グローブ紙の呼びかけに応じて、追って掲載した週刊などの媒体も含めれば、380紙以上が賛同した動きだった。

ニューヨーク・タイムズ紙のような大手から数千部の地方紙まで、内容はそれぞれに異なるが、「米国の偉大さは、権力に対して真実を突きつける自由な報道機関の役割に寄って立つものだ」(同紙)などと説き、メディアは「人民の敵」ではないと主張した。連邦議会上院もこの日、同様に報道機関は人民の敵でないとする決議を全会一致で可決した。

一方、集団で「反撃」に出ることに慎重なメディアもあった。二分法のレッテル貼りで敵と味方を分けることによって相手方への憎悪を深め、自らに資するように仕向けるトランプ大統領の思うつぼになる、という考え方からだ。こちらの代表は、ワシントン・ポスト紙。ニューヨーク・タイムズと並び、トランプ氏からみれば、日刊紙の中では目障りな「フェイクニュース」筆頭格といえるが、両紙の対応はこの点では、明確に分かれた。

ワシントン・ポストの編集局フロア

ワシントン・ポストの編集局フロアワシントン・ポストは2013年、ネットショッピング最大手アマゾンのジェフ・ベゾス氏が個人として買い取ったことをきっかけに、長期低落傾向から反転に移り、トランプ政権の誕生でかえって勢いを増したメディアの一つだ。

ニクソン大統領を追い落とすスキャンダルを暴いたウォーターゲート事件など、数々のスクープを生んだワシントン市中心部の旧社屋からさほど遠くない一角に、15年、名門復活を象徴するかのように新築された本社ビル。明るく開放的なたたずまいの編集局フロアに入る廊下に、これまでのピュリツァー賞メダルが掲げられている。

そのオフィスに、ポストでホワイトハウスを担当する6人のうち1人、デービッド・ナカムラ氏を訪ねた。姓が示すように日系アメリカ人であるナカムラ氏は、1992年に夏期インターンとして加わって以来のベテラン記者だが、「この政権について報道するのは、確かに難しい。トランプはメディアを野党のように見せようとしているからね」と苦笑した。

同氏によると、メディアをめぐる分断の危機を感じることは確かに多いといい、同僚たちをみていても、ソーシャルメディア上で反応が多い話を追い求めていくと、反トランプ的なコンテンツが中心になりがちだという。でも、「それは危険なことだ」とナカムラ氏は語った。

ホワイトハウスの内側に入ると、メディアとトランプ氏の間には、権力者による報道弾圧という構図には必ずしも当てはまらない、奇妙な相互依存とでもいうべき関係も存在するようだ。

「我々ニュース部門の記者が書く記事はオピニオンとは違う」と、伝統的な事実を伝える報道を志向するナカムラ氏だが、「求められているのは『分析』。時にはそうした分析すらも(偏向しているという)批判の対象になるが、例えばファクトチェックには根強い需要があり、読者は増えている。我々がトランプ政権のスキャンダルを暴いても、トランプ支持層はそれはフェイクニュースだとして読まないが、トランプが嫌いな人たちはそうしたニュースに関心があり、実際に新聞は売れている」と指摘する。

トランプ氏の側も、「フェイクニュース」に対する憎悪を吐き出し続ける一方で、「注目されるのが何より好きで、その意味では、記者がいなくなってしまっては困るのもトランプ氏だ」とナカムラ氏はみている。大統領専用機エアフォースワンの機内で、同行記者たちのところにやってきて「これはオフレコだ」と断ってから自説をとうとうと開陳したかと思ったら、翌日になってオープンな席で、「きのう私が話してやったことを、君たちはなぜ書かない」と問いかけてきて、「結局オンレコの発言になってしまったこともある」という。

動画撮影用の機材も揃えられたワシントン・ポスト社の新社屋を案内してくれたデービッド・ナカムラ氏=2018年9月18日

動画撮影用の機材も揃えられたワシントン・ポスト社の新社屋を案内してくれたデービッド・ナカムラ氏=2018年9月18日とはいえ、「冷たい内戦」はやはり深刻な様相を呈している。分断が進行しているのは、メディアと政権の間だけにとどまらない。

典型的なポピュリストであるトランプ氏は、「ワシントンのエリート」は「人民の敵」であり、自分はそうした者たちを一掃するためにホワイトハウスに乗り込んできた、という一種の物語を演じている。選挙集会で聴衆が叫ぶ「Drain the swamp! (沼のドロ水を掻き出せ!)」というスローガンは、そうしたトランプ氏への期待表明といえる。

前回大統領選でヒラリー・クリントン氏を落選させるために、ロシア政府による干渉を受け入れたのではないかという疑惑、いわゆる「ロシアゲート」の捜査に携わるマラー特別検察官や、その捜査に指揮権を持つ司法省は、トランプ氏からみれば、エリートたちに操られた「裏政府」(deep state)の一つの典型として描き出される。

ラスベガスでの選挙集会でも、トランプ氏は「裏政府」が民主党と結託している、と攻撃したり、「我々の司法省は何をやっているのか」と聴衆にブーイングを促したりした。最高権力者が連邦政府の仕事を批判してみせるというのもおかしな話だが、トランプ氏が繰り出す陰謀論の中では、それがむしろ自然に響くのだ。

トランプ氏の世界観の中では、「エリート」「裏政府」はまた、「グローバリズム」とも結びついているとされ、「違法な外国人たち」、つまり移民が米国にやってくるのもそうした陰謀の帰結だとして描かれる。

エリート批判は、被害妄想とばかりもいえない。政権スキャンダルをめぐるリーク(情報漏洩)や、主要なポストを占める高官のすげ替えが発足後まもない段階から止まないトランプ政権だが、ワシントンの連邦政府内にトランプ氏の味方がどれだけいるのか定かでない。

「私はトランプ政権内部の抵抗勢力の一員だ」。ニューヨーク・タイムズ紙が9月5日に載せた匿名高官による寄稿をめぐり、ワシントンは、筆者は誰かという謎あての推理ゲームで持ちきりになった。

「我々は政権の成功を願うし、その下での多くの政策によってアメリカはより安全で繁栄していると考えている。だが我々の義務はまず国に対して負うものだと信じる。一方で、大統領は我々の共和国の安泰を損ねるようなやり方で行動し続けている。だからこそ、トランプ政権で指名ポストに就いている多くの者たちが、トランプ氏が退任するまで、彼の誤った衝動を防ぎ、我々の民主主義制度を守るために、我々ができることをしようと誓っている」。

痛烈な内部告発だが、共和党系の人脈の間では「結局は国に対して危害を加えるものでしかない」と眉をひそめる向きも少なくないし、トランプ氏の顔に泥を塗ろうという個人的な意趣返しだろう、という見方は根強い。

「高官」の正体は、文章の言葉遣いなどから、アメリカでは伝統的に超党派のエリートが取り仕切ってきた外交安保政策畑の人物だろうというところでは、おおむね衆目が一致する。だがそれ以上となると、ペンス副大統領、マティス国防長官、ポンペオ国務長官ら、名前が挙げられた高官がいずれも全否定する中で、真相は闇の中だ。

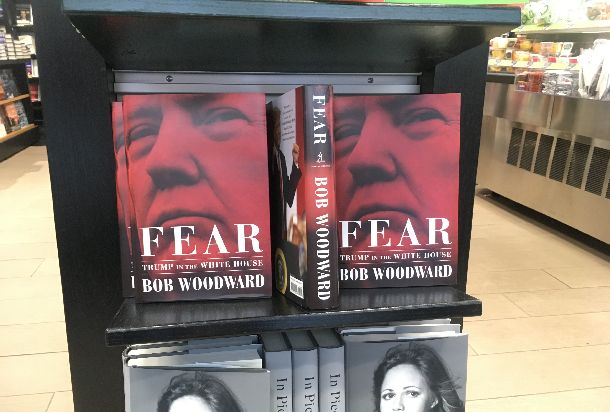

ボブ・ウッドワード氏の近著「Fear(恐怖)」は発売後1週間、全米で110万部以上を売り上げたとされる

ボブ・ウッドワード氏の近著「Fear(恐怖)」は発売後1週間、全米で110万部以上を売り上げたとされるさらに追い討ちをかけるように、ウォーターゲート事件報道に始まり歴代政権内幕を暴く調査報道で知られるワシントン・ポスト紙のボブ・ウッドワード氏による新著「Fear(恐怖)」が9月11日、全米で発売された。マティス国防長官が、トランプ氏の理解力を「小学5、6年生並み」とこぼした、といった具体的なエピソードを積み重ねて大統領の不安定さを描き出した同書はたちまち話題を呼んだ。ワシントン中心部にある今や数少なくなった実店舗を持つ書店では、仕入れた大量の部数も3日あまりで売り切れたという。

トランプ氏本人はウッドワード氏の本を「フィクションだ」と切り捨てた。だが、

ニューヨーク・タイムズへの匿名高官寄稿の直後というタイミングも相まって、政権内部にも存在する相互不信の空気を助長したことだけは確かなようだ。

そして9月後半になると、今度はトランプ氏が連邦最高裁判事に指名したブレット・カバノー氏に対する性的暴行の疑いを告発した女性が実名で名乗り出るという新たなスキャンダルが噴出。混乱と対立の空気はさらに増した。

今回、久しぶりに訪れたワシントンでは、「いつまでこんな状態が続くのか」と嘆く人が少なくなかった。だが、11月の中間選挙まで、党派間の「冷たい内戦」が繰り広げられることはまず確実だ。

しかも、そこでも終わらない気配が濃厚なのだ。

多くの米メディアが伝える現時点での情勢によると、中間選挙では野党民主党が下院を制する可能性が高い。新しい議会の下、トランプ氏に対する弾劾訴追決議も現実味を帯びてくる。だが、上院は共和党多数が続く可能性がなお高いので、上院に舞台を移した弾劾裁判による大統領の罷免まで現実性があるとみる人は少ない。むしろ、下院での弾劾訴追による政治の停滞、麻痺状態を、トランプ氏は自分の「偉大な業績」を妨害しようとする民主党による陰謀だと訴えることで、支持層を固めて再選につなげる……。そんな道筋を予測する声の方が多い。

今後も続くであろう「冷たい内戦」の時代をどう生き延びるのか。アメリカの民主主義、そしてその根幹としての報道メディアの役割がいっそう問われる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください