第2章 ハングルは怖くない 1.暗号のような丸や棒は「舌」「口」の形

2018年10月13日

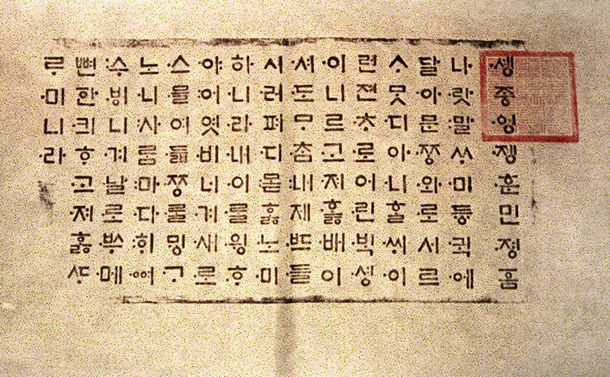

今のハングルの元になった訓民正音=ソウル市の世宗大王記念館

今のハングルの元になった訓民正音=ソウル市の世宗大王記念館さあ、いよいよ最初のヤマ場、ハングルです。これなしでは韓国語の理解は不可能ですね。暗号か? はたまた記号か? モールス信号? いろいろな形に見える人がいるでしょう。

まずご安心ください。ハングルは元々、象形文字に由来する中国の漢字を使わずに、画数の比較的少ない、農民でも貧しい人でも教育をそれほど受けていない人も読み書きできるようにしようと「発明」「開発」されたものです。そもそもが、漢字ばかりの中国語や、漢字・ひらがな・カタカナを併用する日本語より、はるかに単純だというコンセプトをまず頭に入れてください。

日本語を母語とする人は、ついつい日本語の文字や発音と比べてしまいますね。自分でどんどん心配のタネを増やしてしまいます。

「韓国語は母音がたくさんあるらしいですね」

「子音も多いんだって」

「1文字が3つ4つの部品でできていて複雑そう」

でも、日本語の発音はいくつあるかご存じですか? ひらがなは「五十音」といいますね。本当は少し足りないのですが、なぜ50というのでしょう。私は改めて調べてみて、今さらながらなぜ50というのかを知りました。今は45+「ん」なのですね。では「ん」は五十音に入るのかどうか、それは…おっと、横道にそれました。

では日本語の発音は50だけなのでしょうか。「じゃ」とか「っ」とか「にゃ」とか、たくさんあります。一説には100以上あるそうです。さらに漢字があり外来語があり、時々「ヴ」みたいなものもあり、最近は「ア」に濁点が付いていたりして大変です。

それに比べれば韓国語の発音など少ない方です。

では、「暗号」の解読にとりかかりましょう。結局、最初は覚えなければいけないのですが、むやみに暗記する必要はありません。

文字は子音(日本語の「あかさたな」)と母音(日本語の「あいうえお」)の組み合わせですが、最初から全部を同じ存在感(重要性というか…)で覚える必要はありません。優劣があるのです。

まずやって欲しいこと。最大のこつは「主役級の子音と母音をじっくり眺めること」です。眺めるって、ばかばかしいですよね。普通の語学とかけ離れています。でも、とにかく眺めてください。

なんだ、この形は? 何かに似ていないか? と。

丸や棒は「舌」や「口」の形を模しているからです。体の器官なのです。

ハングルが発明された「コンセプト」を大雑把にいうと、母音(右側のつくり)は「陰陽」と関係があり、子音(左側のへん)は「音を出す時の器官の形」と関係があります。息の出し方や喉、舌、歯、唇の様子を表したものです。子音は一見、たくさんありますが、基本となる主役級の子音は次の6種類と考えてみてください。

①ㅇ ②ㄱ ③ㄴ ④ㅅ ⑤ㅁ ⑥ㄹ です。

いやいや、50音表のような文字列(反切表といいます)にはもっとたくさん並んでいるじゃないか、辞書の子音の順番「カナダラマ」(「あかさたな」に相当します)と比べても少なすぎるではないかと思った人、ちょっと待ってくださいね。

ここで、「じっと眺める」を始めましょう。

①をじっと見てください。のどがまん丸、口の中が空洞、あるいは「ゼロ?」「無?」。そうです。余計な子音の付かない「あいうえお」に相当するものなのです。無の状態のまま「ハー」とため息をつくと、別な子音の「ㅎ」になります。上のナベブタのような飾りは「ため息」なのです。だから하は「ハー」と「ア」で「ハ」。私にくるメールで「ㅎㅎㅎ」と書いてあることが多いのですが、「ふふふ」という笑いです。もちろん実際にはない言葉の遊びです。

次に②です。じっと眺めましょう。角張っています。クの字にも似て、向かって右が顔、左側が口。舌が上あごに付いて左側に息を吐き出しているように見えませんか? そうです。「カ行」です。「ㄱ」を喉の奥から出すと「ㄲ」、破裂するように切れをよくすると「ㅋ」となります。ちなみに、メールで少しブラックな笑いとして「ㅋㅋㅋ」と使うこともあります。「クックック」ですね。

主役級がダブルキャストになったり、ヒゲのような飾りがついて別な子音になったりするというわけです。日本語カタカナで表せば、同じカ行です。発音もそれほど変わりません(とまで言うと韓国語の先生はムっとすると思いますが)。

さあ、③です。じっと眺めましたか? 今度は舌の先が下あごの歯茎につく感じ。「ヌ」ですね。ナ行です。「ㄴ」の状態から息を出す(息の分、横棒一本を足します)と「ㄷ」(タ)、さらに強く出すと「ㅌ」(ッタ)、喉の奥から出すと「ㄸ」。

④は漢字の「人(ひと)」みたいですね。前歯同士が隣り合っている、歯の間から息が出ている感じがしませんか? 「シー」という音が。そう、サ行になります。「ㅅ」は普通のサ行、喉の奥から出すと「ㅆ」、濁らせると「ㅈ」(チャ・チ・チュ・チェ・チョ)、それを喉から出すと「ㅉ」、チェッという感じで破裂させると「ㅊ」です。一本ずつ線が増えていって、発音のバリエーションも増えていくという仕組みです。

⑤は一番分かりやすくないですか? 口を結んで唇を合わせる「ム」、つまり「マ行」になります。「ㅁ」の状態から少し息を出すと「ㅂ」(プ、のパ行)、それを破裂させると「ㅍ」、喉から出すと「ㅃ」になります。

⑥も分かりやすい。舌がくねっとねじれたような形、わかりますよね。「ラ行」です。いかにも、でしょう? 己(おのれ)に似ていますので、「おのれの『れ』」と覚えてもいいでしょうね。

おや、いつの間にか子音の主役級が出そろいました。おびただしい数に見える子音は、いくつかのグループに分けられるのです。

その主役から派生する「ダブルキャスト」「息の飾りが付いた文字」をおさらいします。

喉の奥から出す音(濃音といいます)は、二つ並べたもの。

破裂させる音(激音といいます)は、ヒゲや点が加わったもの。

では次に、母音です。

日本語の「あ」=「아」、「い」=「이」、いずれも日本語の発音と同じと思ってけっこうです。

「う」=2種類で「우」と「으」。前者は唇を突き出す。後者は口を真横に開く漢字で。日本語の「う」はその中間という感じです。また眺めてください。唇を突き出した感じ、口を真横に開く感じ。そのままの形ですね。

「え」と読むのは「애」「에」などいくつかあります。でも、すいません。私から見ると(耳で聞くと)、全部日本語の「え」とあまり変わりません。韓国人の先生は「微妙に違う」というのですが、先生の口元10センチで聞いても同じに聞こえました。ですから、思い切って「全部同じ!」と言ってしまいます。ちなみに日本人が自分の名前をハングルで書くときには、「え」はたいがい「에」を使います。

「お」は2種類で「오」と「어」。前者は「う」の時と同様、唇・口先を突き出す感じで、後者は、口をあいまいに開いて「お」という感じです。日本語の「お」は実際、その中間ぐらいでしょうね。

母音がややこしい人、参考になるかどうか分かりませんが、改めて「成り立ち」からヒントを得てみましょう。母音字の由来は「天地人」です。自然界の陰と陽の世界を描写したものとされています。横棒や縦棒の上下、左右に短い棒がついていて、「T」や「ト」のように見えるのですが、上向き、あるいは右向きに短い棒が付いている場合は「陽」、左向きや下向きに短い棒が付いている場合は「陰」を表します。

あ=「아」は陽。い=「이」は中性。う=「우」は陰。

え=「에」の右側は「ㅓ」+「 ㅣ」と考えれば陰と中性。お=「오」は陽。「あ」と「お」が陽、「う」「え」が陰、「い」は中性です。何となくそのイメージを持てますか?

右の方向に明るく「あー」と言って、下向きに「うぅ」、また上の方を向いて「おっ」と陽気になって、「い」と「え」は平常心とか。「い」の長い縦棒は、数字の「1」を連想させるので、この語呂合わせで覚えるのもいいかもしれませんね。

なぜこんななじみのない「陰陽」を持ち出すかといえば、いずれ大切な理由に触れることになるからです。二重母音といって、「ㅘ」、「ㅚ」のような合成された母音があるのですが、これは陽の母音は陽同士、陰は陰同士でしか結びつかないのです。陽と陰がバッティングする、例えば「ㅗ」と「ㅓ」が交わることはないのです。ワープロで打とうとしても出て来ません。これは書き方を迷った時に役立ちます。母音が外側や上側を向いていると、お日様に向かっているヒマワリのように何か解放感がありますね。それが「陽」。逆に、下向き、内向きは「陰」。じっと見つめていると、そんな感じがしませんか?

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください