切実な経験と政策が一体化し、政治家として素晴らしい。課題は弱い分野が多すぎること

2018年10月07日

「朝日地球会議2018」であいさつする総務相だった野田聖子氏=2018年9月25日、東京都千代田区

「朝日地球会議2018」であいさつする総務相だった野田聖子氏=2018年9月25日、東京都千代田区連載「自民党を読む」の2回目です。今回は野田聖子さんを取り上げたいと思います。

野田さんは安倍政権下で、自民党総裁選への立候補に意欲を見せ、推薦人の確保に動きましたが、規定数の20人を集めることができず、2015年と今回(2018年)の2回、断念に追い込まれました。今月2日には総務大臣を退任。記者会見では「閣内に私のような小姑がいなくなるなら、厳しいことを言う人に耳を傾けてもらい、国民のための自民党という思いを忘れずにいてほしい」と政権に注文を付けました。

安倍首相と同じく1993年の衆議院選挙で初当選し、現在9選目。最初の当選時から「総理大臣を目指す」と公言してきたため、総裁選出馬には強い意欲を示しています。しかし、なかなか出馬にこぎつけることができず、自らを「小姑」と位置付けるように、安倍内閣とは見解を異にする場面が多くなっています。

一体、野田さんはどのような信念をもって政治活動をしているのでしょうか? どのような点で、安倍内閣と齟齬をきたしているのでしょうか?

今回も本人の著書を紐解きながら、その政治構想に迫りたいと思います。

野田さんは、多くの著書を出しており、主だったものだけでも(共著を含めて)9冊をあげることができます。彼女は政治家人生の節目で、自らの行動を振り返る著書を出版しています。そして、その人生のプロセスが、提案する政策そのものにつながっています。

① 『アイアム聖イング』 海越出版社、1987年

② 『改革という美名の下で』 海越出版社、1994年

③ 『国民のみなさまにお伝えしたいこと ホンネで語る政治学』 PHP研究所、1996年

④ 『私は、産みたい』 新潮社、2004年

⑤ 『だれが未来を奪うのか 少子化と闘う』 講談社、2005年

⑥ 『不器用』 朝日新聞社、2007年

⑦ 『この国で産むということ』(根津八絋と共著) ポプラ社、2011年

⑧ 『生まれた命にありがとう』2011年、新潮社

⑨ 『みらいを、つかめ』 CCCメディアハウス、2018年

①②③は政治家としてデビューしたばかりのころの著書で、政界に対する率直な疑問や違和感が綴られています。政界入りして真っ先に直面したのが女性議員への差別で、当選から時間がたっても「マドンナ議員」といわれることに苛立っています。

マドンナ議員―――政治能力もない素人なのに、女性であるがゆえに当選できた国会議員。所詮、台所感覚を超えることなく、ブームに乗らなければ政界に登場することなどなかった、女性議員。暗に明に、マドンナ議員の呼称に、こうした侮蔑的な意味合いがこめられていることを、誰もが知っている。

したがって、女性議員をこのように卑下した名前で呼びたがるのは、もっぱら男性であり、これを好んで使う女性にお目にかかったことはない。多分に、“女ということで、楽して政界入りした”的な男性のひがみや、より伝統的な日本男性の女性侮蔑が含まれた呼び方であるように思う。(②:161)

この男性中心社会に対する憤りが、今日までの野田さんの政治人生を支えていると言っていいでしょう。彼女は「マドンナ議員」というレッテルを払拭しようと、政策面で努力を積み重ねます。

そして政治家としていちはやく関心を寄せた「情報通信」分野で頭角をあらわしました。第二次橋本内閣で郵政政務次官に就任すると、情報通信技術(ICT)政策に携わり、国際経験を積みました。のちに「私は、パソコンを使うようになった国会議員のさきがけの一人ではないかと思います」と振り返っています(⑨:99)。

そして1998年、小渕内閣の時に、郵政大臣に抜擢されます。37歳10カ月での就任は、当時最年少での閣僚就任として話題になりました。

しかし、大臣を退いた後、若くしての出世によって、政治家としての「更年期」がやってきたといいます(⑥:16)。

通常、議員の多くは大臣というポジションがゴールになりますが、それを30代後半で達成してしまいました。そのため「この後どうしよう」「このままでいいのか」というエアポケットに入ってしまったと言います(⑥:16-17)

そんな時に出会ったのが、鶴保庸介・自民党参議院議員でした。彼女はあっという間に結婚を決め、新婚生活が始まります。

野田さんは、子どもを授かることを望みましたが、なかなか妊娠せず、40歳を超えて不妊治療を受けることになりました。そこでの苦闘のプロセスを綴ったのが④です。この本は名著です。不妊治療の苦悩や葛藤、痛みが具体的に語られ、流産をした時の苦しみが赤裸々に述べられています。

野田さんは、この経験を経たうえで、人口問題・少子化問題に本格的に取り組んで行きます。その成果として書かれたのが⑤で、少子化対策のあり方を本格的に論じると共に、問題の本質が理解できていない自民党の男性議員たちへの苛立ちが綴られています。

そんな野田さんを、政界の突風が襲います。小泉内閣による「郵政解散」でした。彼女は郵政民営化法案に反対したため、自民党の公認を得られず、選挙区に刺客を送られました。それでも何とか当選し、2006年の第一次安倍内閣の時に自民党に復党します。

その後、鶴保議員とは離婚。そのプロセスも⑥に綴られています。

2009年の政権交代選挙では選挙区で落選しますが、比例復活によって議席を死守しました。ここで野党議員になった野田さんは、新しいパートナーと共に妊娠、出産に再チャレンジします。しかし高齢のため、自らの卵子を使った体外受精は難しく、卵子提供を受けることにします。

2010年5月、アメリカで卵子提供を受け、体外受精を実施し妊娠。2011年1月に重い疾患をもった男児が誕生しました。このプロセスは⑧に詳しく書かれています。

自民党の政権復帰後、野田さんは本格的に総理総裁に向けた準備を開始しました。今年の自民党総裁選に向けては、自らの政策をまとめた⑨を出版し、体制を整えて行きましたが、立候補に至りませんでした。

野田さんの人生を知るためには④⑥⑧を読む必要があるでしょう。彼女が最も力を入れる人口問題・少子化対策については⑤⑦、現在の政策の概要を知るには⑨が適しています。

野田さんは、自らの政治家としてのライフワークを「少子化対策」に置いています。彼女は少子化・人口減少を「静かなる有事」と位置づけ、超高齢化社会という近未来の現実を直視すべきと訴えます(⑨:13)。

野田さんの一貫した主張は、子供を産み育てやすい環境を整備すべきということで、特に「女性が就業しやすい社会的条件の整備が進んだ国では、子どもも産みやすい」という点を強調します(⑦:15)。とにかく「産みたい人のために阻害要因を取り除くこと」。これが重要だと繰り返し、述べています。

野田さんが直面した壁は、男性議員たちの偏見と誤解でした。彼らは「確かに子どもが減ったら困る。女性にもっと子どもを産んでもらわなければ。家庭に戻って育児に専念してもらおう」と言い出します。彼らの本音は「出生率が減ったのは、女がへたに学歴なんかつけて、外で仕事を始めて、家を顧みなくなったせいだ。少しは社会のことを考えろ」ということでした(⑦:15)。

野田さんはこれに全力で反論します。女性が社会に進出し、働いているから子どもを産まないのではない。世界のデータを見れば働いている女性のほうが多くの子どもを産んでいる。「現在の先進国では、出産・育児期、つまり、二十五~三十四歳の女性労働率の高い国ほど出生率も高い」。重要なのは、女性の就業環境を整備すること。少子化は「女性のわがまま」などでは決してない。そう強く主張します(⑦:15-16)。

野田さんが具体的に提案するのは、子どもが2歳になるまでは、親に育休を与えるシステムを確立することです(⑨:45)。そして、育休中は100%有給(⑦:20)。さらに、2歳からは全入の幼児教育を確立することを訴えます(⑨:45)。

喫緊の課題である待機児童の解消、保育の質の改善、保育士の確保・処遇改善などを進めると同時に、2歳児から全員が保育園や幼稚園等に通園できる制度を早期に実現すべきと考えています。

(中略)また、2歳になるまでの間ですが、私は、相応の所得補償を受けながら、両親が合わせて2年間は育児休業がとれるようにし、一人親家庭でも育児に衣装がないようにする仕組みを導入すべきと考えています。(⑨:45)

また、重要なのは「ワークライフバランス」を見直すこと。特に「昭和的働き方からの脱却」を強く訴えます。24時間、家庭を顧みず働くことが美談になる社会はおかしい。子どもと過ごす時間を十分に確保でき、子どもの病気や学校行事に対応できる状態を作り出すことが重要だと主張します(⑦:16)

この社会構想を実現するためには、男性の子育て参加・意識改革が必要です。

私たちの社会は、家庭に父親がいない状況を長らく容認してきました。結婚しても、多くの女性たちはあたかもシングルマザーのような立場で子育てに専念してきたのではないでしょうか。この問題こそが、世界に例を見ない特殊な日本的人口減少の根っこの部分だと私は思います。

少子化対策の究極の目標は、日本の父親を家庭に取り戻すことだと私は思っています。(⑦:22)

また、子どもを産み育てるには、お金が必要です。若者の雇用政策を推進することも、少子化対策の喫緊の課題だと述べます。

さらに、配偶者税制を「男中心社会の時代に作られた制度」として、早期の改正を主張します。

働きたいという女性の意欲に抑制的に働くこれらの制度は、できるだけ早く変えるべきです。企業の配偶者手当についても、子供や家族を対象とする手当などに切り替えていくことが望まれます(⑨:38)

不妊治療による体外受精、そして卵子提供による出産を経験した野田さんは、出産の多様性の尊重を訴えます。

子どもを授かりたい。けど、なかなか妊娠しない。不妊治療を始めたのに、なかなか結果が出ない。友人にも相談しにくい。保険が適応されないので、お金もかかる。そんな苦しみの中に大勢の人がいます。

野田さんは、自らの経験を踏まえ、次のように言います。

結婚すれば自然に妊娠・出産するものという世間の風潮のなかで、だれにも相談できず、あるいは隠れるように治療しながら、肉体的、精神的、そして金銭的に苦しんでいる方は大勢いらっしゃいます。一方私は、国民の声なき声をすくいあげるべき国会議員という立場。ならば不妊をめぐる社会的、経済的、法的な問題を、率先して政治の場で解決していかねばならない。不遜な言い方かもしれませんが、私には不妊に悩む人々の苦しみを代弁する義務があると思ったのです。(⑦:28)

野田さんがまず取り掛かろうとするのが、不妊治療の保険適用です。

不妊治療には高額の費用がかります。体外受精や顕微授精については「特定不妊治療費助成事業」が実施されていますが、それも治療回数や金額の上限が設定されていたりするため、十分ではありません。「焼け石に水」の状態です。既定の回数を超えて治療を継続すると、どうしても出費はかさみます。それも、相当な金額です。これでは経済的に豊かな人しか、不妊治療を受けることができなくなります。

野田さんは訴えます。

なによりも子どもが欲しいのに、お金がなくて治療できないという四十七万組のカップルの声を聞いてほしい。産みたいのに子どもができない、産めないという「私的な」状況が、少子化という国の根幹をゆるがす深刻な問題につながっていることに目を向けてほしい。不妊治療への保険適用は、もっと前向きに検討されるべきだと私は思います。(⑦:72)

野田さんは代理出産、卵子提供についても、広い社会の理解が必要だと問います。まずは実態を知ってほしい。そのうえで出産の多様性を容認していきたい。社会全体で支えていきたい。制度整備を進めていきたい。法整備も進めていきたい。これが卵子提供による出産を経験した野田さんの切実な訴えです。

野田さんは自らの経験を踏まえ、養子縁組についての制度・法整備の推進を説きます。これを通じて、家族形態の多様性を容認する社会の実現を目指しています。

さらに「子ども家庭省」のような専門の省庁を設置し、本格的に少子化問題に取り組む姿勢が必要だと言います。そのうえ、介護保険のように成人に達したすべての国民が加入する「子ども保険」を実現し、独自の安定財源の確保に乗り出すべきと主張します。

野田さんのスローガンは、「ダイバーシティ」と「インクルージョン」という概念に帰結していきます(⑨:18)。「ダイバーシティ」とは「多様性」、「インクルージョン」とは「包摂」を意味します。特に社会から排除されがちな女性・高齢者・障害者を「包摂」し、能力を発揮できるフェアな社会を作っていくことが目標として掲げられます。そして、この考え方は国連が推奨する「持続可能な開発目標(SDGs)」とも連動する政策として位置づけ、国際社会との連携を模索します。

経済政策はどうでしょうか。

野田さんは、基本的にアベノミクスに批判的です。たしかに雇用は改善し、「デフレではない状態」になっているものの、労働分配率は低下し、企業の利益が労働者に還元されるトリクルダウンは起きていないと見なします(⑨:79)。異次元の金融緩和はすでに限界に達し、マイナス金利が地方銀行などの収益を圧迫し始めています。国民レベルでは、景気回復の実感もなく、また将来への悩みや不安も解消されていません(⑨:81)。

野田さんは、アベノミクスによって今後もトリクルダウンは起きないと主張します。そして、「企業発のトリクルダウン型モデル」から「人財発、地方発の水系型モデル」への転換を遂げるべきと言います。

たくさんの小さな湧き水が集まって、小川になり、やがて大きな川になっていくように、国民それぞれが、そして、各地方が力を発揮して日本全体を元気にしていく、「企業発のトリクルダウン型モデル」とは逆の「人財発、地方発の水系型モデル」を目指すべきだと私は考えます(⑨:22)。

さらに2040年を見据えて「落ち着いて、やさしく、持続可能な国」へと転換していくべきだと説きます。そのためになにをすべきか。

それは「未来への投資」です。少子化対策、教育、人材投資、研究開発投資を進め、子や孫にレガシーを残すことで持続可能性を追及するというヴィジョンが掲げられます。

前述のように、野田さんは小泉内閣時に郵政民営化に反対し、選挙では自民党から刺客を送られました。「市場万能主義的な考え方で、町や村の極めて重要なインフラである郵便局を強引に民営化しようとする法案には納得できず、反対票を投じた」と言います(⑨:14)。そのため、小泉内閣が進めた「官から民へ」という新自由主義路線に対しては、批判的なスタンスをとりました。

野田さんは、折々に増税の必要性を訴えます。なかでも消費税増税には前向きです。財政健全化にも積極的で、消費税だけでなく富裕層への資産課税のあり方を検討して行くべきと主張します(⑨:85-90)。

さらに、国債に頼ることは民主主義の危機につながると言います。国民が国債に頼りっきりになると「お上任せ」になってしまい、民主主義が機能しなくなることが問題だと論じています。(⑨:90)

野田さんは、10年以上前から「私のやりたいことは、夫婦別姓をはじめとする民法改正という壮大なこと」と明言しています(⑥:155)。

どういうパートナーと人生を歩むか、同じ苗字で付き合うのもいいし、別々の苗字で付き合うのもいいし、そんなことは国民に任せなさいよ、と。それが成熟した国家にふさわしい流儀だと思います。(⑥:176)

野田さんの射程は、選択的夫婦別姓の導入に留まりません。民法を改正して、「結婚の規制緩和」を実現することを目指しています(⑦:93)。結婚や夫婦、親子などの家族のあり方についての規定を柔軟にし、多様な家族関係を認めていくこと。そこに法的な地位を与えていくこと。それが重要だと指摘します。

野田さんは、自民党の杉田水脈衆院議員が同性カップルについて「子供を作らない、つまり『生産性』がない」と論じたことについて、会見で「意見という以前に差別や偏見の類いではないかという懸念。生産性という言葉が適切な言葉かどうか。私は適切だとは思っていない」と述べています。そして、LGBT対策が自民党総裁選のテーマになるとの見解を示していました。

しかし、野田さんは立候補できず、安倍・石破両候補の論戦では、ほとんど論点に挙げられることはありませんでした。

野田さんはこれまで繰り返し、酷いセクハラを体験してきたと告白します。例えば落選中の若き日には、選挙区で突然胸を掴まれたり、「パンツを見せたら一票やるぞ」と言われたり、酷いことの連続だったと言います。しかし、それでも涙目になりながら「あー、お願いしまーす」と応じざるをえず、「毎日、ギャーって叫びたくなるようなことの連続」だったと振り返っています(⑥:54)。

そのため、財務省の福田淳一・前事務次官のセクハラ問題の際には、閣僚でありながら厳しい見解を述べ、セクハラへの罰則を含めた法規制について「必要があれば検討していけばいい」と語っています。最新の著書の中でも、セクハラ防止について「必要と判断される場合には、法整備を検討すべき」と言及しています(⑨:38)

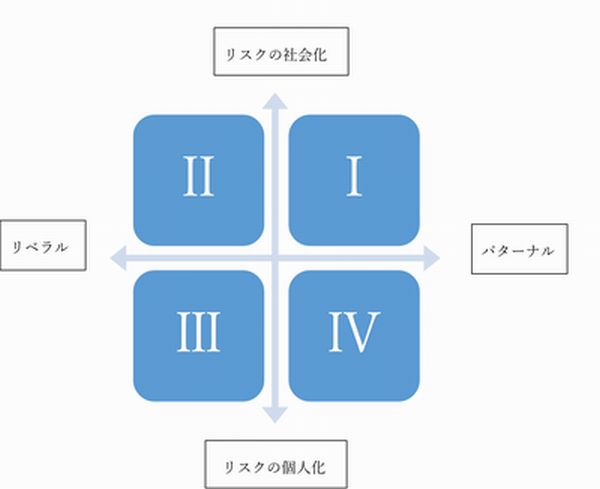

ここで前回記事『中島岳志の「自民党を読む」(1)石破茂』でも提示した図を見ていただくことにしましょう(図の見方は前回を参照ください)。

野田さんは、どのゾーンに位置づけられる政治家でしょうか?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください