2018年10月27日

家庭料理の一つ、トマト味のきいたオクラスープと主食のフフ(写真はいずれも筆者撮影)

家庭料理の一つ、トマト味のきいたオクラスープと主食のフフ(写真はいずれも筆者撮影) 手際よく野菜を刻んでいくチャングワさん

手際よく野菜を刻んでいくチャングワさん 丁寧に刻まれたオクラが、優しいとろみの元だ

丁寧に刻まれたオクラが、優しいとろみの元だ スープが焦げ付かないようにと鍋に注意深く目を配りながら火を弱めると、今度はセモリナ粉とお湯を混ぜ、めん棒で練り始めた。独特の粘り気をものともしない慣れた手つきは、家庭で幾度も同じ作業をこなしてきたことを思わせる。混ぜていたものにまとまりが出てくると、それを片手に収まるほどの大きさにちぎり取り、黄色いお餅のようにお皿に並べてくれた。「フフ」と呼ばれる、中部から西アフリカにかけて広く食べられている伝統的な主食の一つだ。

だまにならないよう、セモリナ粉を手際よく混ぜていく

だまにならないよう、セモリナ粉を手際よく混ぜていくトマト、玉ねぎ、ガーリックと、小さく刻んだ魚が入った出来立ての「オクラスープ」、手づかみで細かくちぎったフフにつけて口まで運ぶ。スープの味付けは塩やブイヨンを中心としたシンプルなもので、癖がなく、フフと一緒に頰張るとなおさらマイルドな舌触りだ。「今日は魚を使ったけれど、鶏肉を使ったり、牛肉を入れたり、色んな組み合わせがあるのよ」とチェングワさん。自らの手で作る母国の料理を見る目線は、まるで愛おしい我が子を見つめるように柔らかなものだった。

「本当は自分のお家に招いてお料理を作りたかったけれど」と、彼女は少しため息をついた。難民認定を待つ間、家賃の補助を得られる人々でも、その額自体がごく少額であるため、広さに余裕がある空間や都内近郊の家を借りることはなかなか望めない。今回は外部のキッチンを借りて、彼女に故郷の味を再現してもらうことになった。「こうして母国の味に触れる度に思い出すの。家族や友人たちと、皆でご飯を囲んだ、あの日々のことを」。

丁寧にこねられたフフは、べたつきすぎず食べやすい柔らかさに仕上がっていた

丁寧にこねられたフフは、べたつきすぎず食べやすい柔らかさに仕上がっていたカメルーンは人口約2,400万人、10の州からなる国で、大半がフランス語圏であるものの、人口の約20%を占める北西州と南西州の2州はイギリス領であったために英語圏だ。かねてからそのふたつの英語圏では、重要な役職への偏った人事をはじめ、中央政府からの冷遇政策に不満がくすぶっていた。「例えば親が10人の子どもたちのうち8人をかわいがり、他の2人に冷たくあたれば、当然その2人は不満を持つでしょう。それと同じようなことが国として起きていたんです」。

2016年10月、教員や弁護士の団体のストに呼応する形でデモが拡大。武力で応じる政府軍や、一部先鋭化した分離独立派の間で今でも混乱が続いている。今年7月の国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチの報告によると、犠牲者は増え続け、18万人以上が自宅からの避難を余儀なくされているとしている。政府軍による過剰な武力行使や拷問、村の焼き打ちの他、分離独立派による民間人の誘拐、殺害も指摘されている。

チェングワさんは農業などで生計を立てる両親の元、3人のきょうだいと共に暮らしてきた。ごく穏やかな日常が、ある日突然粉々に砕かれた。突然自宅に警官が押し入り、一家は茂みに息を潜めた。逃げ遅れた弟が連行され、投獄された。兄は更なる迫害を恐れ、隣国に逃れている。「権力を持っている人々が全てをコントロールし、私たちには口を挟む余地もありません。私たちはあの国でマイノリティーとして生きていました。もう神の介入を祈るしかない状態でした」。

混乱は収まるところを知らなかった。むしろ日増しにエスカレートし、彼女自身も他国へ逃れることを考えざるをえなくなった。「焼き払われ、もう“存在しない”村さえあるんです。人々はほとんど何もかもを置いたまま、隣国へと逃れていきました」。

チェングワさんには故郷に残してきた一人娘がいる。日本でいえばまだ小学校に通っている年齢だ。当然、娘と離れ離れになどなりたくはなかった。けれども幼い娘を連れ、母子だけで何のつながりもない異国の地へと逃げることは、娘にとってもリスクは高かった。身を切られるような思いで、彼女を母へと託すことになる。こうして一家はまた、引き裂かれていった。

アラブの国を1カ国経た上で、チャングワさんは英語圏の国ではなく日本行きのビザを申請した。言葉の全く通じない国を、なぜ彼女は選んだのだろうか。「ビザが一番早く手に入るのが、日本だという話を聞きつけたんです。とにかく早く、とにかく安全な場所へと逃れることしか考えていなかったんです」。国の名前さえおぼろげにしか知らなかった国に降り立った時、頰に当たる風はすでに刺すように冷たかった。

気候の違いに加え、何を買うにしても値段の高い環境にもとまどったという。「何もかもが賄賂次第だった自分の国に比べればましだけれど」と彼女は笑いながらも目を伏せる。とにかくこの物価の高い国で生き抜いていかなければならない。

難民申請から6カ月後、チェングワさんには就労許可が下りた(※注1)。ただし日本語はおろか、日本のことをほとんど知らずに来た彼女にとって、最初に直面するのは言葉の壁だ。難民申請者の方々に対する公的な日本語教育支援はなく、民間の力に頼っているのが現状だ。チェングワさんも難民支援協会(JAR)が行っている「就労準備日本語プログラム」を受けた。体調が悪いときも休まず通い、再テストとなることが一度もなく、1日3時間、全60日間(180時間)のクラスを修了した。「何も分からない私たちに日本語を教えようと力を注いでくれている人たちが待っているんですもん。簡単に休むわけにはいかないと思ったんです」。

けれどもこの難解な言語を用いて仕事ができるようになるまでには、更なる時間を要するだろう。「とにかく仕事を」と訪れたハローワークで手渡された冊子は全て、ルビのない漢字表記のものだった。

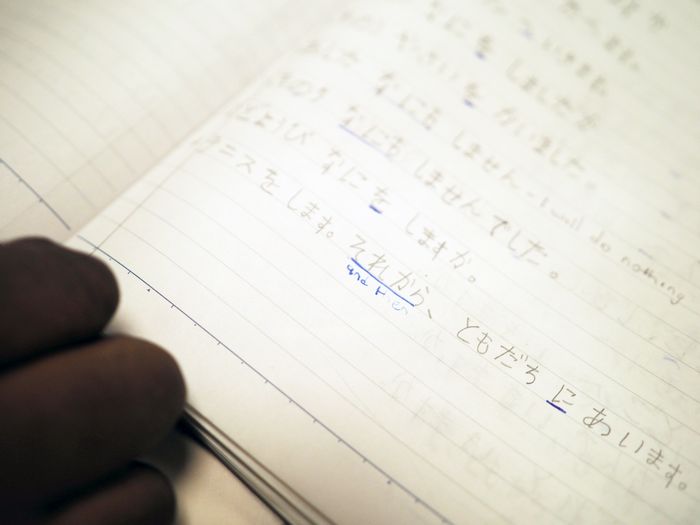

日本語クラスに通っていた頃のノート。一文字一文字、丁寧に綴られていた

日本語クラスに通っていた頃のノート。一文字一文字、丁寧に綴られていた日常の節々でも、言葉の壁はつきものだ。体調を崩して病院に行っても、医師には「頭が痛い」としか言えず、それ以上の詳しいことが説明できない。「日本の近しい友人が欲しいけれど、今は近所の人たちに「おはようございます」と声をかけるので精いっぱいよ」。同じくカメルーンから日本に逃れてきた知人たちがいるものの、それぞればらばらの地域に暮らしている。限られた保護費(※注2)の中で生きている彼女にとって、友人に会いにいく交通費の捻出も時に難しい。

昨年の難民認定者がわずか20人という、非常に認定が厳しい国だということも彼女は知らないままこの国に来ている。「私が選ばれるかはもちろん分からないわ。祈ることしかできない。でもその小さな枠の中に同胞たちの誰かが入ることができたら、それはそれで素敵なことよ。感謝するわ」。

ふと顔を上げて遠くを見るチェングワさんの視線はどこか、いるはずのない娘の姿をそこに探しているように見えてならなかった。自国のネット環境や通信環境は安定せず、もう9カ月もの間、娘たちとは連絡が取れていないのだという。「きっと母と一緒に故郷の村周辺にいるはずだけれど、それさえも定かではありません」。

「故郷」とは単に土地を意味するのではなく、心から愛する人や大切なものがそこに存在してこそのものだろう。彼女にとって日本はまだまだ「異国」でしかない。けれども、自らの力の及ばない何かによってその地を追われた人々が日本に逃れてきたとき、せめて安心して家族を想う時間ぐらいは守ることができないだろうか。いつか娘たちと連絡を取れたとしても、難民申請中の方々に家族の呼び寄せが認められた事例はこれまでごく一部に留まっている。

無事に過ごしているのか、元気でいるのか。抑えきれない不安を抱えたまま、もうすぐ娘の誕生日が来ようとしている。

まだ慣れない、という東京の街を歩くチャングワさん

まだ慣れない、という東京の街を歩くチャングワさん(※注2)難民申請者は、外務省から委託を受けたRHQ(難民事業本部)から保護費(生活費・住居費・医療費)を受給できる。ただし例えば家賃は月上限4万円、敷金礼金の支給もなく、都市部から離れた場所となってしまうことが多い。

(この連載は毎月第4土曜日に掲載します)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください