秩父宮雍仁親王と松平勢津子の結婚で果たした役割

2018年10月07日

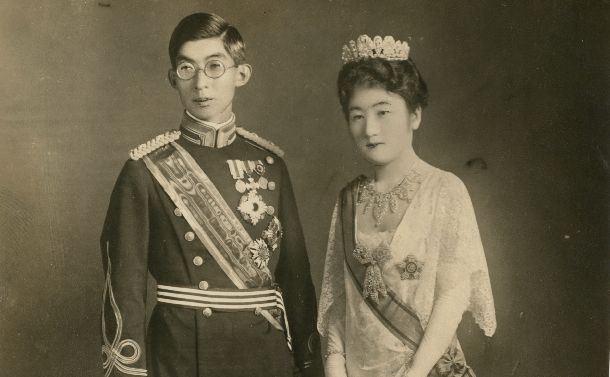

結婚当日の秩父宮雍仁親王と勢津子妃=1928年9月28日

結婚当日の秩父宮雍仁親王と勢津子妃=1928年9月28日 山川健次郎という人をご存じでしょうか? 明治維新に際し“賊軍”とされた会津藩出身でありながら、日本初の理学博士となり、東京帝大総長を務め、昭和天皇の教育に携わるなど、近代日本の教育界に大きな足跡を残した人物です。山川氏に注目することで、近代日本を「敗者」の視点から読み直すことができるという小宮京・青山学院大学文学部准教授が、氏の遺族や関係者の協力を得つつ、一次資料に基づいて、その足跡を明らかにするシリーズ。第2回は、昭和天皇の弟宮である秩父宮雍仁親王と松平節子(のち、勢津子)の結婚において健次郎の果たした役割を論じます。

「会津の歴史認識と山川健次郎」に引き続き、山川健次郎と会津との関わりについて書いてみたい。山川健次郎は会津出身で(以下、健次郎と呼ぶ)、東京帝国大学総長、九州帝国大学初代総長、京都帝国大学総長を歴任するなど、近代日本の教育界を中心に大きな足跡を残した人物である。会津の歴史認識の形成に大きな役割を果たした健次郎はまた、晩年まで会津の雪冤(せつえん)に尽力している。

その具体例として挙げられるのは、没後に刊行された『会津戊辰戦史』の監修と、昭和天皇の弟宮である秩父宮雍仁親王と松平節子(のち、勢津子)の結婚である。節子の父の松平恒雄は、幕末に京都守護職を務めた会津藩主・松平容保の四男であった。この結婚は、ながらく「朝敵」とされた会津関係者にとって、きわめて大きな転機と位置付けられている。

皇族に関する事柄であり、結婚の詳細については不明な点も多い。かつて『山川健次郎日記』(尚友倶楽部・小宮京・中澤俊輔編、芙蓉書房出版、2014年)を刊行した際も、資料が少ないため、解説でわずかに言及したにとどまる。

今回は、この結婚において健次郎の果たした具体的な役割を論じたい。その際、健次郎のご遺族所蔵の関係文書から新出の書簡を用いることで、これまで知られていない事実を明らかにする。

前稿(「会津の歴史認識と山川健次郎」)で論じたように、会津出身者にとって、戊辰戦争で「朝敵」とされたことは悔しいことであった。山川健次郎は『京都守護職始末』や『会津戊辰戦史』を世に出すことで、会津の立場を主張した。

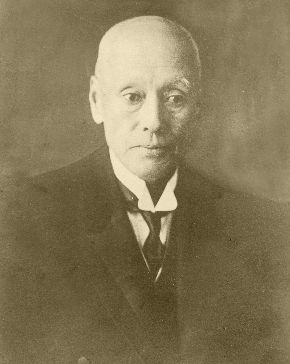

山川健次郎氏

山川健次郎氏晩年の健次郎はこの結婚に尽力したと伝えられている。対外的には、結婚決定を受け旧会津藩の人々が奉祝委員会を組織すると、健次郎はその委員長に就任した。さらに御納采の答礼使も務めた。東京帝国大学総長や東宮御学問所評議員を歴任した健次郎は、会津出身の有力者として活躍したのである。

次に引用するのは、ある祝辞への健次郎の返信である(花見朔巳編『男爵山川先生伝』故男爵山川先生記念会、1939年、440-441頁)。

「旧主容保儀地下に於て如何計感激いたし居り候事と存候。旧同藩士民一同初めて青山白日を仰ぎ候様なる心地にて狂喜罷在候。殊に拙生等の如き旧藩主家と縁故最も深き者に取り候ては、只々涙を流し候のみ」

文面には「朝敵」の冤(えん)を雪(そそ)いだ喜びが溢れている(以上、小宮京・中澤俊輔「帝国大学総長 山川健次郎日記(写本)前編」『中央公論』2014年1月号)。

ここからは、当時宮内次官を務めていた関屋貞三郎の日記を見ていきたい(茶谷誠一編『関屋貞三郎日記 第1巻』国書刊行会、2018年)。

日記からは、関屋次官が、節子の父・松平恒雄らと交渉している様子が浮かび上がる。1928年6月24日の記述は以下の通り。

駐米大使の父松平恒雄、母信子、妹正子、次男次郎と秩父宮妃勢津子(右)=秩父宮妃勢津子提供

駐米大使の父松平恒雄、母信子、妹正子、次男次郎と秩父宮妃勢津子(右)=秩父宮妃勢津子提供「松平恒雄君及令夫人来訪。十一時より午後二時に至る。午餐を共にし懇談。

一、従来の経過。

一、御輿入前の諸件。

御輿入後の諸件につきては後日を期す(諸件は極めて必要緊切なる事項につき、別冊に要項を記述す)。」

日記中の「別冊」が不明なため、これ以上のこと分からない。7月6日の日記には「夜、松平大使夫妻来訪。之にて懇談三回に及ふ」とあり、様々な交渉を行っていたことは分かるが、その内容は今一つ分からない。交渉内容の一端が垣間見えるのは、8月4日の日記である。

「松平大使訪問。節子姫改名の件につき懇談。

勢津、勢都、等。」

関屋次官は松平恒雄と、節子の改名の相談をしている。貞明皇太后の名前は「節子(さだこ)」であり、畏れ多いということで節子を改名させたのである。節子の回想によれば、

「伊勢の「勢」と会津の「津」をとって勢津子と決まりましたのは、入江皇太后宮太夫が幾つか選ばれた中から、皇太后さまがご選定あそばされた」

という。改名の実行は婚礼の約10日前、9月17日であった(秩父宮妃勢津子『銀のボンボニエール』講談社、1994年、155頁)。

引用した『関屋日記』からは改名の下準備が分かる。そこから、「津」の字にこだわったのが松平恒雄の可能性があることが分かる。形式上は皇太后の選定ではあるが、実態としては、松平家の会津に対する思いが込められているのではないか。

秩父宮と勢津子の婚礼は9月28日、無事行われた。

ところで、勢津子の自伝『銀のボンボニエール』には、健次郎への言及はほとんどない。養育係であった高橋たかと節子の間では、山川捨松は良く話題に上がっていた。だが、健次郎のことは「夫人の弟さんも理学博士におなりになったそうです」と、間違えられている(『銀のボンボニエール』76頁)。正しくは、健次郎が兄、捨松が妹である。

回想録「銀のボンボニエール」(主婦の友社刊)の刊行を祝う出版記念会であいさつする秩父宮妃勢津子さま=1991年6月26日

回想録「銀のボンボニエール」(主婦の友社刊)の刊行を祝う出版記念会であいさつする秩父宮妃勢津子さま=1991年6月26日健次郎が節子の結婚の際に果たした役割について、『男爵山川先生伝』によれば、1925(大正14)年に牧野伸顕宮内大臣との間で話が始まり、1926(大正15)年から一木喜徳郎宮内大臣と健次郎の間で話し合いが進められたという(438頁)。松平恒雄への交渉を経て、1928年の結婚実現にいたる。

この間の健次郎の活動については「節子姫御入輿のことが決したから、先生〔=健次郎〕は是に伴ふ諸般の手続きに関し、子爵家と諸種の打合せを遂げられ」と簡単に触れるのみである(『男爵山川先生伝』438-439頁)。松平家との「諸種の打合せ」の内容は伝わっていない。ともあれ、健次郎が結婚実現の裏面で活躍したとされてきた。

では、健次郎の具体的な活動はどのようなものだったのか。

まず新出資料を見よう。これは1927(昭和2)年4月23日付の「宮相へ遣したる書」すなわち、一木宮内大臣に宛てた書簡である。時期的には、秩父宮と節子の結婚の1年半前に当たる。一木の旧蔵文書は知られていないため、山川側の資料が残っていることは、大変貴重である。同書簡に曰く

「戸籍の件は鍋島家へ入籍ニても宜敷由拝承仕候。然るに松平本分家両家以外の鍋島家より御輿入れと申す儀にては旧藩臣民とも非常に失望可仕と存候。一は米国へは鍋島家へ入籍の方法も有之候へ共同じくは本家へ復籍の方に致度旨申遣し度候」

この書簡で言及しているのは節子の戸籍である。『皇室典範』の規定により、皇族と結婚するには、皇族もしくは華族でなければならなかった。秩父宮と結婚した節子の場合は、きわめて例外的な事例である(浅見雅男/岩井克己『皇室150年史』ちくま新書、2016年、74-76頁)。なぜなら、節子の父・恒雄は、会津松平家出身であり、外務次官や駐米大使を歴任していたが、戸籍は平民だったからである。それゆえ節子も平民であった。

打開策として企図されたのは、節子が華族の養女となることだった。恒雄の妻・信子は鍋島直大侯爵の娘であったため、侯爵である鍋島家の養女となる案が浮かんだのであろう。

健次郎によれば、もし節子が鍋島家から輿入れすると、旧会津藩の人々が非常に失望するであろうから、恒雄の弟・保男(もりお)が継承した松平本家からの輿入(こしい)れを希望するという内容である。「米国へは」云々とあるのは、松平恒雄は駐米大使としてアメリカに駐在していたからである。この書簡から、アメリカにいる松平の代理として健次郎が宮内庁と折衝していたことが分かる。

節子によれば、1928年1月13日に、「本家松平保男子爵の姪として、私の入籍が行われ」たという(『銀のボンボニエール』137頁)。健次郎が希望した通り、松平家の養女となった。

1月末には、健次郎が関屋宮内次官を訪問し「今回の御婚儀につき松平家は勿論、旧藩臣一同の感激措く能はさる所なるを述へらる」と語ったとの記述がある(『関屋日記』1928年1月26日)。

6月、健次郎は関屋宮内次官に対して、婚儀の裏方は松平恒雄が任に当たるが表面上は松平子爵家とすること、輿入れ当日は松平子爵家から輿を発たせることを申し出た(『関屋貞三郎関係文書』779―5、1928年6月8日山川健次郎発書簡。国立国会図書館憲政資料室所蔵)。実際に、健次郎が申し入れた通り、節子は松平保男の養女となり、松平本家からの輿入れが実現した。勢津子妃は、前日から松平保男家に移動したことを回想している(『銀のボンボニエール』154頁)。

新出書簡などで確認すると、秩父宮と勢津子妃の結婚をめぐり、健次郎は一貫して、松平家を立てるべく、また旧会津藩出身者としての希望を述べつつ、一木宮内大臣や関屋宮内次官と折衝した様子が浮かび上がる。

「戊辰150周年」PRの旗が並ぶ会津若松市の商店街=2018年9月5日

「戊辰150周年」PRの旗が並ぶ会津若松市の商店街=2018年9月5日このとき、健次郎も全日程に同行した。そして、その時の様子を記録に残している。「人々の情緒は狂喜というくらいに思いました。戸々皆国旗を掲げ、あるいは提灯をつるし、道ばたに堵列して歓迎し、自動車が進みがたいことがあった」とし、「会津滞在の四日間は泣き続けた」とも振り返った(『評伝 山川健次郎』山川健次郎顕彰会編刊、2013年、174-175頁)。

健次郎がその激動の人生を終えたのは、勢津子妃の婚儀を見届け、『会津戊辰戦史』が完成した後の、1931年6月26日であった。会津の雪冤(せつえん)を見届けたことに満足したに違いない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください