沖縄のアイデンティティーと若者(上)

2018年10月11日

米軍嘉手納基地を一望できる「道の駅かでな」の展望台からは米軍機を間近に見ることができる=2018年8月29日、沖縄県嘉手納町

米軍嘉手納基地を一望できる「道の駅かでな」の展望台からは米軍機を間近に見ることができる=2018年8月29日、沖縄県嘉手納町東京から飛行機に乗って2時間45分――。

那覇空港に着き、飛行機のドアが開く。その瞬間からねっとりとした空気に包まれ、身体中の細胞が一気に開いてゆく。沖縄の取材はいつもこうしてはじまる。

レンタカーをチャーターして県民が「ゴーパチ」と呼ぶ国道58号線を北上する。沖縄本島を南北に縦貫するこの国道沿いには、鉄条網が張り巡らされた米軍基地のフェンスが続く。向かったのは沖縄の中部にある北谷。極東最大の軍事基地「嘉手納飛行場」など四つの米軍基地と隣接し、町の面積の半分を軍用地が占める。リゾートホテルとショッピングモールが林立。基地内に暮らす軍人、軍属とその家族、およそ1万人が暮らし、町民人口の30%を形成している。

国道沿いにあるスターバックス・コーヒーで金城樹里さん=仮名=(27)と待ち合わせた。樹里さんは、地元の高校を卒業後、那覇で保育士として働いていた。しかし、長時間労働で体調を崩し、今はゴーパチ沿いのファミリーレストランで、アルバイトをしながら生活をしている。彼女に限らず沖縄の若者は駐留する米兵に“さん”をつけて敬称で呼ぶ。

「北谷は基地の町。お客さんの7割から8割が米兵さんです。彼らがいないと町の商売は成り立ちません。スタバで働く子もそうだけど、みんな片言の英語が話せます。塾で教わるんじゃないですよ。働きながら自然に覚えるんです」

樹里さんは戦後の沖縄を象徴する「反基地」の風土で育った。父親は高校教師。嘉手納基地の周辺住民2万2048人が、国を相手取って夜間・早朝の米軍機の飛行差し止めと爆音被害に対する損害賠償を求めた「新嘉手納基地爆音訴訟団」の原告の一人でもある。祖母は沖縄戦を生き抜いた当事者の一人。

毎年、慰霊の日(6月23日)には家族で出かける場所がある。沖縄戦で犠牲となった全ての人の名前を刻んだ「平和の礎」。立ち並ぶ墓標に祖父の名前を探す。民間人だった祖父は米軍の艦砲射撃に巻き込まれ絶命した。学校では繰り返し沖縄戦の歴史が教えられた。集団自決があった読谷村にも出かけた。真っ暗な地下壕で聞いた地元のおじぃの「証言」が忘れられない。

9月30日に投開票された沖縄県知事選は、米軍普天間基地の名護市辺野古への移設阻止を訴えた前衆議院議員の玉城デニー氏が、過去最高の39万6632票を獲得。自民・公明両党が推薦した佐喜眞淳候補の31万6458票に8万票の大差をつけて圧勝し、初当選を果たした。しかし、18歳〜29歳の若者に限定すれば、玉城氏よりも佐喜眞氏を支持する人が数%だが上回った。実は樹里さんも佐喜眞氏を支持していた。

「反基地」の風土で育ったと聞けば、迷わず「辺野古に新基地は作らせない」と公約に掲げるデニー氏に一票を入れたという先入観を持ってしまう。しかし、若い世代のアイディンティティーと投票行動はそう単純ではない。樹里さん以外の家族は全員「デニー支持」。なぜ樹里さんだけはそうではないのか。彼女は佐喜眞氏の掲げたある言葉が気になっていた。

「対立から対話へ」

この言葉を聞いて連想したのは、バイト先で知り合った「良き隣人」としての米兵さんだった。

沖縄県知事選で支持者と握手をする佐喜真淳氏=2018年9月13日、沖縄県宜野湾市

沖縄県知事選で支持者と握手をする佐喜真淳氏=2018年9月13日、沖縄県宜野湾市「米軍だからといって全員が悪い人ではないんです。日本のことを勉強したいとスマホ片手に話しかけてくる人もいれば、片言のうちなーぐちを恥ずかしそうに披露する人もいる。うちなーぐちに興味をもってくれるって、本土から来た若い人でもいないですよ。彼らは沖縄を日本に興味を持ち、好きになろうとしてくれているんです」

顔見知りなった米兵さんは数知れない。任期が切れ、帰国する前日、わざわざ手紙つきのプレゼント手渡されたこともある。樹里さんは彼らから何度も同じ言葉を聞いた。

「僕らがここにいると本当は嫌なんでしょ」

「君たち日本人は米国人が嫌いなんだ」

仲良くなっても、この言葉で私たちと彼らは「分断」される。その度に樹里さんは片言の英語で必死に「違うよ」と否定した。けれども、言語の壁からそれ以上の言葉を返すことができない。

「生まれた時からずっと基地があるんです。友達には米兵さんとの間に生まれたハーフの子がいるし、友だちの多くが基地に関係する仕事やバイトで生計を立てている。戦争は嫌。基地はないほうがいいに決まっている。けれども、どうせなくならないのなら、対立ではなく共存する方法を考えたい。仲良くやっていく道はないのか。ヤンキーゴーホームと叫んでも、何も変わらなかったじゃないですか……」

樹里さんは米兵さんにいつも「偏見なんてしてないよ」と心の中で語りかけている。

沖縄の方言には悲しいという言葉はない。代わりにあるのが「ちむぐりさ(肝苦しさ)」。人の心の痛みを自分の痛みとして考えようという意味だ。戦後、この言葉は沖縄戦を生き抜いた「おじぃ、おばぁ」に対する敬意の言葉として使われてきた。しかし、樹里さんは、目の前のよき隣人としての米兵さんに同じ情感をなぞる。

積極的な「基地賛成」ではない。おばぁの体験した戦争の歴史を否定する気もない。米兵、軍族による事件が多発していることも知っている。けれども、自分の周囲で被害の当事者となった者はない。

沖縄戦を直接知らない世代にとって、歴史の教科書の中の戦争と、生活の中で直に接する米兵さんとでは、どちらにリアリティーがあるのだろうか。

「家族に自分の葛藤を打ち明けるつもりはありません。家族で言い争うのが嫌だから」

基地が絡むと人間関係がぎこちなくなる。沖縄の若者は肌感覚でそれも知っている。上の世代には、自分たちの世代のアイディンテティーを押し付けるのではなく、自分の頭で考えさせてくれる機会を与えてほしかった。

「学校での授業では『基地を返せ』『基地は絶対にいらない』ではなく、『あなたたちはどう生きてゆくの?』と問うてほしかった。だって、基地反対と言いながら、基地の恩恵を受けて生活する大人もいるじゃないですか」

慰霊の日に平和の礎を訪れた人たちを米兵も撮影していた=2018年6月23日、沖縄県糸満市の平和祈念公園

慰霊の日に平和の礎を訪れた人たちを米兵も撮影していた=2018年6月23日、沖縄県糸満市の平和祈念公園今年5月。沖縄タイムズがあるスクープを掲載した。

「米CIA、BIGENやモンパチ分析していた 沖縄世論研究で」

米中央情報局(CIA)が、沖縄の世論に影響を与える政治家、文化人、学者などと並んで、若者に人気の沖縄ソングを歌うアーティストを分析の対象にしていたという内容だった。

報告書の題名は「沖縄における基地と政治」。2012年、CIAオープンソースセンターが、米政府の政策立案者向けにまとめたものだ。60ページの報告書には、BEGINやMONGOL800、Cocco、HYなどの人気アーティストの名前がずらりと並ぶ。

CIAがとくに注視しているのが若い世代に熱烈に支持されているMONGOL800だ。その代表曲「琉球愛歌」は、痛快なメロディ・パンクに乗せて、ウチナンチュウーのアイディンティティを激しく揺さぶる言葉が並ぶ。例えばこんな具合だ。

泣かないで人々よ あなたのため明日のため

すべての国よ うわべだけの付き合いやめて

忘れるな琉球の心 武力使わず自然を愛する

自分を捨てて 誰かのため何かができる

この歌詞についてCIAは、「他者への共感を呼び覚ますとともに、非暴力と自然への愛着を体現する『琉球の心』を強調している」と分析する。

この「琉球哀歌」は沖縄の若者がカラオケで歌う人気の曲だ。戦争を知らない世代にとって、沖縄ソングに散りばめられた「琉球の心」は、自らの内に宿るウチナンチュウーのアイディンティティを刺激する。だからこそ、CIAもまたこうした沖縄ソングが県民性に与える影響を調査したのだろう。

沖縄の若者(18歳〜29歳)の「平和」の概念が変化しつつある。平和と対で語られる「戦争」については、ほぼ全員が「戦争は嫌だ」という意思を示す。しかし、そもそも定義が曖昧(あいまい)で、他人とひとつのイメージを共有しにくい「平和」という概念ついての考え方は千差万別だ。

今回の県知事選では沖縄戦を体験した世代に近ければ近いほど、玉城デニー氏に投票した。その世代にとっての平和は「基地のない島」であり「辺野古の美しい海」だ。こうした価値観に共感する若者もいる。けれども、圧倒的に多かったのは、「何気ない日常の継続」という立場の人だ。この何気ない日常の中には「基地のある沖縄」が当然、含まれている。つまり「生活保守」という立場である。

那覇市で生まれ育った宮里愛梨さん=仮名=(24)にとって、米軍基地は遠い存在だった。生活圏に基地がなかったからだ。たまに両親に連れられて嘉手納基地近くのショッピングモールに買い物に出かけるのだが、それは特別な時間で子ども心に待ち遠しかった。

中学生になるとガールスカウトに入団。「USさんと交流しよう」の合言葉の元、ビーチパーティやハロウィン、クリスマスパーティなどイベントに参加した。基地にはポジティブな思い出しかない。ある時、車を運転している母親がこう呟いたことがある。

「沖縄の中にアメリカがあるって変じゃない?」

確かに「変」なんだけど、それ以上考える気持ちにはなれなかった。高校に入ると米兵と交際する友だちが現れた。「結婚したら子どもはハーフになるのかな」。米兵さんは友達の彼。毎晩、やり取りするSNSにはそんな言葉が踊る。そこに違和感は全くない。もちろん、その友達と「基地問題」を話すことはない。

宮里さんは一度だけ、高校で知り合った友人に誘われて、おじぃ、おばぁが座り込みをしている辺野古のテント村を訪ねたことがある。体を張って抵抗を続ける姿は印象的だった。それ以上に機動隊や米兵と対峙(たいじ)する騒然とした雰囲気が怖くて、その場にいることができなかった。

「こんなに怒っている沖縄の人を見たことがありませんでした。大人たちが機動隊に向かって、米兵に向かって大声で何かを訴えている。その緊迫した雰囲気が怖くて耐えられなかったのです。私が知っている沖縄じゃないと思ってしまいました」

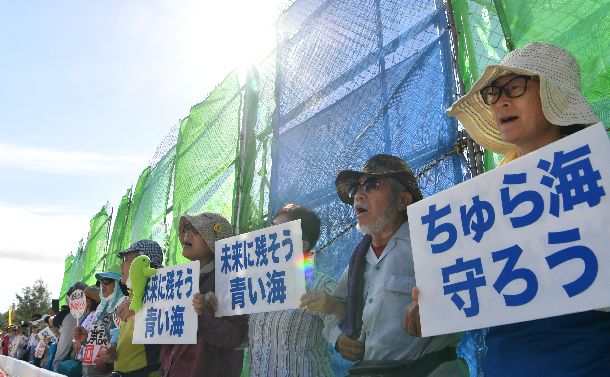

名護市辺野古にある米軍キャンプ・シュワブのゲートのフェンスの前で、プラカードを掲げ移設反対を訴える人たち=2018年8月17日、沖縄県名護市

名護市辺野古にある米軍キャンプ・シュワブのゲートのフェンスの前で、プラカードを掲げ移設反対を訴える人たち=2018年8月17日、沖縄県名護市かつて辺野古を取材した時、反対する人々が集まる小屋に、「兎の目」などの著作で知られ、当時、渡嘉敷島に居を構えていた小説家・灰谷健次郎氏の色紙を見つけた。その色紙にはこう書かれていた。

「命どう宝という言葉は、命を育み、慈しむ心であることはもちろんですが、命を遠ざけ、傷つける者に対しては、激しい怒りと行動を伴う『愛』であることを、人一人の胸に刻みつけたい。従ってこの言葉は世界の言葉であります」

灰谷氏は「太陽の子」など沖縄を舞台にした小説を執筆。辺野古の埋め立て阻止の中心だった「命を守る会」に、自身が所有していた漁船を貸し出すなど、積極的な支援者だった。灰谷氏は辺野古の反対運動に身を投じる人々を、これは歴史に裏打ちされた正当な国家に対する民衆の抵抗と位置づけ、それこそが「愛」と絶対的に肯定した。

「20万人が犠牲になった沖縄戦」「コザ暴動に端を発する本土復帰闘争」「1995年の少女暴行事件とおよそ8万5千人が参加した沖縄県民総決起大会」

沖縄の戦後世代のアイディンティティーを決定づけた歴史は、全て日本や米国などの国家を相手にした「抵抗」が原動力になっている。しかし、若い世代のマジョリティは社会変革の手段としての「抵抗」を選択しない。戦争は嫌だけど、県民同士がいがみ合い、国家と激しく対立する構造にも反発がある。積極的ではないにしろ「反『反基地』」などのこれまでにない考え方が芽生え始めていることは確かだ。

こうした変化を意識したかどうかは定かではないが、佐喜眞陣営のウェブサイトには「対立から対話へ」というスローガンの前にこんな一文が掲載されている。

「翁長県政の四年間を振り返ると、過重な基地負担を全国に知らしめたことは大きな功績でした。その一方で、国との関係などにおいて争いが絶えなかったことも事実ではないでしょうか。これは、沖縄の県民性からすれば、望むものではないはずです。本来の沖縄らしい『和』を取り戻さなくてはなりません」

この『和』という言葉は、「いちゃりばちょーでー(出逢えば皆兄弟)」「ゆいまーる(助け合い)」などの方言に代表されるウチナンチュウーの「平和主義」「他者尊重」のアイディンティティをくすぐる。

結果として佐喜眞氏は敗北するのだが、若い世代の多様な価値観の芽生えは、長期的に沖縄の舵(かじ)取りに影響してくることは間違いない。

2018年2月。県知事選の前哨戦となる名護市長選挙は、辺野古への基地移設を推進する政府与党にとって、絶対に負けられない戦だった。政府与党が推す渡具知武豊氏は、争点ではあるはずの辺野古移設には一切触れない戦術を展開。事実上、この選挙は移設反対を唱える現職・稲嶺進氏とその後ろにいる翁長雄志・沖縄県知事と安倍政権の「代理戦争」だった。

一地方自治体の長を決める選挙にも関わらず、菅官房長官をはじめ、知名度の高い小泉進次郎氏や小渕優子氏などが続々と応援演説に登場。国が直接普及する特別補助金を引き合いにして、徹底した組織選挙を展開した。当時、名護市で一人暮らしをしながら大学に通っていた小波津義嵩さん(23)の家には、本土から動員された運動員が個別訪問にやってきた。

「本土からやってきた人が、血相を変えて『この選挙に勝たなければ沖縄の未来はありません』とか言っても、ウチナンチューでもないお前に何が分かるんだと思ってしまいます。選挙期間中、迷惑も省みず大学の正門前や名護の住宅街で、拡声器を使って支持を訴える人は後を絶ちませんでした」

結局、政府与党が推す渡具知武豊氏が現職の稲嶺氏に3458票差で勝利。「名護方式」は勝利の方程式と思われた。だが、県知事選では、官邸(本土)主導の選挙に沖縄の自民党内から異論が噴出。本土から応援演説にやってきた国会議員が、佐喜眞氏と横並びで演説をする光景は県知事選では限定された。本土から動員された運動員は数千人を上回ったが、表立った活動には参加せず、電話かけや戸別訪問などあくまで裏方で選挙を支えた。

沖縄県知事選の街頭演説で若者と一緒に記念撮影をする玉城デニー氏=2018年9月23日、那覇市

沖縄県知事選の街頭演説で若者と一緒に記念撮影をする玉城デニー氏=2018年9月23日、那覇市対照的だったのが、玉城デニー氏を支持する「オール沖縄」の戦術だ。もちろん立憲民主党や共産党の幹部は沖縄入りをしたが、応援演説はあくまで部分的。ウチナンチューによるウチナンチュウーの選挙を徹底した。翁長県知事夫人が登場し、勝利を決定づけたとされる9月22日の1万人集会でも、本土の国会議員の挨拶はなく、壇上にさえあがらなかった。小波津さんは政治に関心が薄い若者も、本土と沖縄の関係には敏感だと語る。

「沖縄のことは沖縄で決める。上から目線でこうしろと押し付けられることが、やっぱり若い世代も我慢できないんです。だからこそ、イデオロギーではなくアイディンティティーという故・翁長知事の掲げた言葉に若者も反応したのだと思います」

沖縄の海岸に打ち寄せるさざ波のように、若者たちのアイディンティティーは刻々と変化を遂げている。「沖縄=反基地の島」という一面的な見方では見えてこない現実に、本土のリベラルメディアがどう向き合っていくのかが問われている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください