グローバル化とデジタル化が言語を殺し、単一化へ向かう世界の危機

2018年10月21日

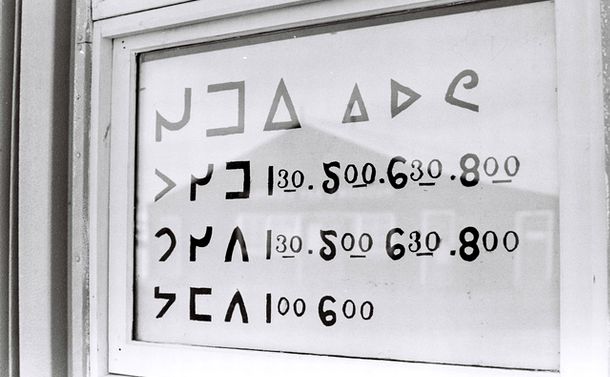

先住民族の言葉で書かれた看板=1963年5月、カナダ北部・バフィン島のフロビッシャー・ベイ

先住民族の言葉で書かれた看板=1963年5月、カナダ北部・バフィン島のフロビッシャー・ベイ 多言語。この言葉を聞く機会は、私が日本に住み始めた15年前にはほとんどなかった。

日本では、2か国語、3か国語を使いこなす人は極めて珍しい。島国という地理的な特殊性から、他国との政治経済上のかかわりが希薄なことに加え、海外からの移住者や難民、国際結婚をする人が諸外国と比べて少ないことが理由であろう。国と国が隣接するような地域には自然と複数の言葉を話す子どもやお年寄りがいるのだが、日本のような土地の人にとっては少し想像し難いかもしれない。

「人間は普段1言語だけ使用するものである」という思考は、日本国民固有のものではない。人間の普遍的な見解でもない。正確に言えば、これは、われわれの時代の民主的な情報社会に偏在している考え方である。

それを「現代的な偏見」と呼ぶか、学校や社会教育による観念的教化とみなすべきかはさておき、「人間社会はそれぞれ『母国語』と呼ばれる単一の言語を当然持つものである」という観念は、近代西洋社会の出現と発展に不可欠の要因であったことは確実である。

なぜなら、近代ヨ―ロッパで生まれ、全世界中で支配的な政治システムとなっている「民族国家」の出現を誘発し、それに生気を与えた国造りの過程は、主として言語条件に基づいたものだからだ。

泥や砂利から砂金を分離するように、国造りのプロセスから見せかけにすぎない仰々しさや華麗を取り除いたら、後に残るものは言葉のみであろう。近代国民国家とは、歴史的にも現状においても、事実上で言語国家である。

言い換えれば、近代西洋文明史において、国造りとは、何よりも先に、国語作りであった。

こうした国造りまたは国語作りの過程と相互依存しながら発生・発展した近代社会学や近代言語学も、単一言語主義を中心的な前提にし、理論構築やモデル開発をその上で展開してきた。

「人間は本来一つだけの言葉を使用するものである」という仮説の上に成り立っている理論は、現在、西洋諸国だけではなく、世界中の至る所において、近代の教育観や教育方針、社会政治的慣行、現代人の世界観や生活様式を意義深く左右している。

日本も、世界のほとんどの国と同様に、明治時代からこれらの社会モデルや社会科学的理論を西洋から制度的に運び、適用した。

私がここまで明示したのは、単一言語使用とは、近代社会固有の、ごく最近の現象であるということである。例外なくそうではないにしても、基本的には高度に工業化された国で見える現象である。

ゆえに、単一言語主義は、境界画定の可能な、地理的にも鮮明に限られている現象である。

過度に単純化する危険を冒して言えば、地球の新しい支配国である西洋のまたは西洋化に成功した先進国は、概して単一言語使用の世界となる。世界人口の残りの大半はこれに対して普通は多数の言語を使いこなせる人の世界となる。その単一言語の領土となる富める国においても少数集団のメンバーは普段、多言語使用者である。

あらためて言うまでもないが、人は本来、多言語主義的な存在である。高度に発展した主権国の見える単一言語主義は最近の地理的に制限された異常である。

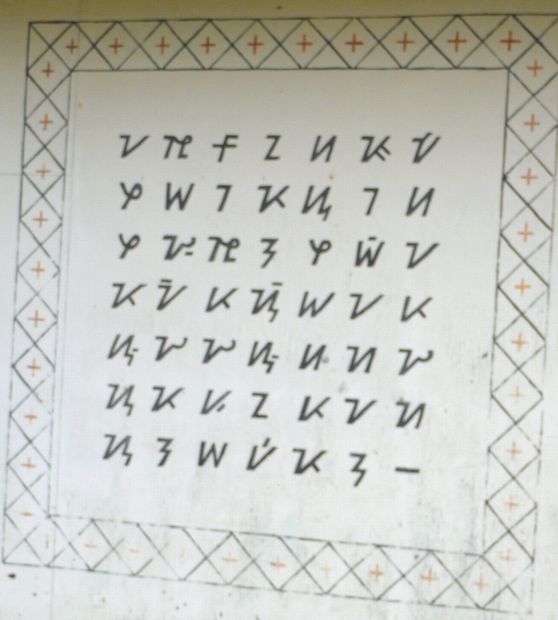

フィリピンのマンギャンの文字=2011年8月22日、ミンドロ島パナイタヤン

フィリピンのマンギャンの文字=2011年8月22日、ミンドロ島パナイタヤン現代化と、現代化過程がもたらしたグローバル化やデジタル化のような新しい現象は、先に述べたように、支配言語の拡張と効力を促進し、残りの言語を破壊しつつある。

人間の考え方や物事をやり方に根本的な変化がなければ、現在まで残っている約8千の現用言語の90%は今世紀内に死んでしまう見込みである。

言語と人間社会は、相互依存・相互支配関係の中に同時に生じて、有機的と言ってもおかしくないような生涯を送る。そして、他の言語や社会への接触と相互影響の中で変わり、新しい言語と社会の種子となり、最終的に死ぬ。すなわち、言語の死は、地震、火山噴火、津波、大陸移動、生物の出生や死亡等と同様に、事物の自然の流れに内在する現象であることは事実である。

しかし、先に述べたように、近代的資本主義国家の到来と勃興過程によって始まった近代単一言語化の現象は、これらの自然的や準自然的な現象と質的に違うものである。

現代社会における単一言語化またはコインの裏面である言語抹殺は、地球温暖化、戦争、環境汚染、原子力事故等と同じく自然的ではなく、現代人の活動に起因する現象である。単一言語化又は言語抹殺は、比較し得るすべての人為起源の災害と同じように、地球上の生命を脅かす、危険にさらしている現代現象の一つである。

なぜなら、地球上のすべての生命の根源と原動力は、存在するすべてのものとしての宇宙のあらゆる側面や領域に内在する「多様性」であるからだ。

このような議論が基づいている論法は、近代西洋文明の根本原理となる「人間中心主義」を否定し、これを「生命中心主義」に取り替えるものである。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください