2018年10月30日

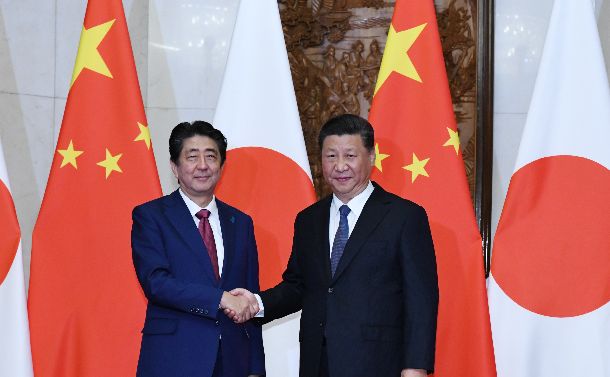

日中首脳会談を前に握手する安倍晋三首相(左)と中国の習近平国家主席=2018年10月26日、北京の釣魚台迎賓館

日中首脳会談を前に握手する安倍晋三首相(左)と中国の習近平国家主席=2018年10月26日、北京の釣魚台迎賓館2018年10月25日、安倍晋三総理が訪中した。2012年12月の第二次安倍政権発足当時、日中関係はすでに「(国交正常化以後)最悪」とされる状況に突入していた。2012年9月に野田佳彦政権は尖閣諸島の一部の島が私有地であることが日中関係の不安材料だとして、それを買い上げて国有地としたが、このいわゆる「国有化」を契機として、中国側が態度を硬化させていたからだ。

安倍総理は、2013年12月に靖国神社に参拝したものの、2014年1月には対中関係改善に意欲を見せ、さまざまなかたちでの調整がおこなわれて、ようやく今回の成果を得たというところである。この間、多国間の国際会議のための訪中はあったが、日本の総理大臣が中国との二国間関係のために訪中するのは、2011年の野田佳彦総理大臣の訪中以来、実に7年ぶりであった。

安倍総理は、習近平国家主席、李克強総理両首脳との会見のほか、栗戦書・全人代常務委員長との会談や、北京大学での学生との座談会をおこなった。両国首脳は、ともに米中関係の悪化を視野に入れ、ワシントンを見ながらも、「競争から協調へ」、「脅威ではなくパートナー」、「自由で公正な貿易体制の発展」などの三原則を確認し、日中関係が新たな段階へ進むことに見通しをつけた。習近平主席の2019年の訪日も視野に入ったと言えるだろう。

これは、悪化していた日中関係を「正常化」させていく、つまりゼロ状態に戻していく過程の一段階である。なお、安倍総理が数多くの経済人を引き連れて訪中し、第1回日中第三国市場協力フォーラムなどにおいて、50を超える経済協力案件に関する覚書が締結されたことも今回の総理訪中の特徴であった。

留意するべきは、安倍総理の訪中は、2018年5月の李克強総理の訪日、また2019年に実現することが期待されている習近平主席の訪日など、2010年代に入る前後から停止していた、「首脳交流」を通常通りおこなうようにするという、正常化のプロセスの一コマだということである。換言すれば、以下で述べる米中対立や世界での中国の立ち位置の変容を受けておこなわれた訪中ではなく、あくまでも日中二国間関係の正常化のプロセスとしておこなわれたことだということである。

世界のメディアは、安倍総理の訪中を米中対立の文脈から読み解こうとするが、それは必ずしも正しくない。なお、このように正常化が進められている背景には、習近平主席が最低でも2022年までその地位にあり、安倍晋三総理も制度的には2021年までは総理であり続けるということがあろう。

しかし、その正常化なるもの(中国側では関係を「正しい軌道」に戻す必要性が唱えられる)のイメージが、日中間で異なっていたことは指摘しなければならないだろう。それは、なぜ関係が不正常になったのかという原因論とも深く関わる。

尖閣諸島の(手前から)南小島、北小島、魚釣島=2013年、沖縄県石垣市

尖閣諸島の(手前から)南小島、北小島、魚釣島=2013年、沖縄県石垣市つまり、日本側から見れば、2006年に日中間を戦略的互恵関係と位置付けた第1次安倍政権、日中間の第四の基本文書たる日中共同声明に署名した福田康夫政権、そして麻生太郎政権の時期に戻すことを、「正常化」への回帰点だと想定していたようだ。

しかし、中国側はそうではない。中国側としては、2012年9月に日本が尖閣諸島を「国有化」したことが関係悪化の原因だとする。そのため、それ以降に恒常化した尖閣諸島の領海、接続水域などでの中国の公船の活動や、中国のGDPがすでに日本の三倍近くになろうとしているこの現状に鑑み、日中関係を「現在の」等身大の二国間関係に推移させていこうと、中国側は考えていたものと思われる。

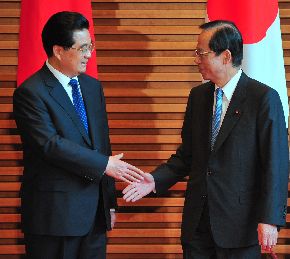

中国の胡錦濤(フーチンタオ)国家主席(左)と握手する福田康夫首相=2008年5月7日

中国の胡錦濤(フーチンタオ)国家主席(左)と握手する福田康夫首相=2008年5月7日2006〜09年の自民党政権時の戦略的互恵関係への回帰を想定する日本側は、とりわけ2008年の福田康夫政権が胡錦濤政権との間で取り決めた東シナ海共同開発に、再び着手しようとした。これは、時計の針を2008年に戻すことであり、無論、中国側はこれに簡単には応じない。共同開発について、「実施に向けた交渉の早期再開を目指して、意思疎通をさらに強化していくことで一致」という複雑な文言は、両国間の葛藤を示しているのだろう。だが、日本側としては楔を打ち込んだ格好になる。

他方で、東シナ海については、現実問題として2012年以降、中国の公船が尖閣諸島の領海、接続水域で頻繁に活動している。中国としてはこの2012年以降の状態を恒常化させようしているのだが、日本としては単に2008年に時計の針を戻すだけでなく、これらの現実問題にも対処する必要があったと思われる。そのために、海上連絡メカニズムや日中海上捜索救助(SAR)協定を締結し、東シナ海の平和と安定のために、中国側の合意を一定程度引き出したといえるだろう。

日中関係の正常化を「現状追認」としたい中国側に対して、経済面では、日本側も一定程度それに応じた面がある。この点は、日中関係が新たな段階に入ったことを印象付けるものだった。

その一つがODAの終結である。日本の対中ODAは、すでに2008年に円借款を終え、わずかな無償資金協力と技術協力が残されていただけである。だが今回、あえてその終結を、メディアを通じて広く内外に印象付け、かつ中国側からもODAについて感謝の気持ちが示された。これは、日中両国が対等な立場に基づいて第三国で協力していくことを正当化するとともに、技術流出を懸念するアメリカに対して、日本がアメリカと歩調を合わせていることを示す上でのひとつの説明材料になっただろう。

中国側から見れば、日中間の第三国協力は日本側が一帯一路を受け入れたように映る。そうしたこともあり、50を超える新たなプロジェクトに関する覚書が交わされたことは中国側でも歓迎され、日中関係が新たな段階へと進む一つの象徴のように見られている。次回の習近平主席の訪日の時に、第五の文書が採択されるかどうかは依然不透明だが、グローバルで協力的な日中関係の姿は新たな関係性を示すものだと言えるかもしれない。

中国の李克強首相(右端)と共に第三国市場協力フォーラムの会場に入る安倍晋三首相(左端)=2018年10月26日、北京の人民大会堂

中国の李克強首相(右端)と共に第三国市場協力フォーラムの会場に入る安倍晋三首相(左端)=2018年10月26日、北京の人民大会堂とはいえ、今回の第三国協力案件について、筆者はやや不安を有している。

日本の一帯一路構想への姿勢については、2017年6月に安倍総理がその政策を修正したとされている。しかし、それはあくまでも「条件付き」であった。2018年5月の李克強総理との会談でも述べられたように、日中間の「第三国における協力や地球規模課題への対応」については、「開放性、透明性、経済性、財政健全性等の国際スタンダードが確保されることを踏まえた上で、個別案件ごとに協力の可能性を検討する」ということであった。日本側から中国側に、相当に厳しい条件をつけての協力ということだったのである。

2017年6月、中国側はこの条件を国際向けに報道したものの、2018年5月にはあまり報道していない。では、中国側はこれらの4条件を受け入れたと考えられるのか。筆者は、中国がただこの日本側の提示した条件を「聞き置いた」にすぎないのではないかと懸念する。たとえば10月26日の中国商務部の定例記者会見で、中国の記者がこの4条件について質問した際に、高峰スポークスマンは、日本と共同してプロジェクトを推行する意思を示しながらも、基本的に中国側が元来有していた原則を繰り返すだけで、日本政府の提示した4条件を受け入れるか否かを明示しなかった。

日本側としては、今回決められた50前後の案件について、4条件が守られていくのか、また守られなかった場合にいかなる対応をするのかということを、粘り強く考え、実際の行動に移していく必要があろう。この4条件の下での協力が継続的におこなわれれば、それこそ「自由で開かれたインド太平洋」構想と一帯一路構想とが共存していく可能性が示されていくことにもなるであろう。

米中関係が緊張していることが今回の首脳会談に与えた影響は当然ながら無視することはできない。特に中国側が日本に好意的な姿勢を示そうとする背景には、アメリカの対中姿勢や、国際的な対中批判の高まりがある。

中国としては、グローバル化に反対する勢力があるなどとアメリカを暗に批判しつつ、日中が一致してアメリカに対峙(たいじ)するような形態になることを望んだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください