平成政治の興亡 私が見た権力者たち(3)

2018年11月10日

1990年8月2日のイラク軍によるクウェート侵攻は、世界に大きな衝撃を与えた。

ブッシュ(父)米大統領は直ちに動いた。その呼びかけで多国籍軍が結成された。日本政府は米国の要請に応え、8月と9月に10億ドルずつ計20億ドルの財政支援を決定。多国籍軍は50万人規模に増強されたが、イラクはクウェートから撤退しようとしない。多国籍軍の武力行使が迫ってきた。

当時、外務省の事務次官(後に駐米大使)だった栗山尚一氏の回顧によると、米国では日本に対して、財政支援だけでなく自衛隊が何らかの形で多国籍軍に参加できないかという声が浮上していた(注1 栗山2016 P201)。「ショー・ザ・フラッグ(旗を見せろ)」である。

しかし、この戦争にどう向き合うのか、政府・自民党内の意見は割れていた。当時、自民党幹事長だった小沢一郎氏は、独自の考えを持っていた。小沢氏がまとめて考えを述べているインタビューがあるので、その概要を紹介しておこう。(注2 小沢2006 P30、P36~37)

湾岸戦争は幕末の黒船来航と同じだ。冷戦が終わり、国際秩序が世界史的な規模で変わってきたのだから、甘ったれている場合ではない。日本は、こういうときこそ国際社会できちんとした役割を分担する一人前の国家にならなければならない。多国籍軍への参加は、憲法上、問題はない。米軍の戦闘活動の背後で、例えば野戦病院での医療活動などがやれないか。

これに対して、自民党内「ハト派」の三木武夫元首相の流れをくむ海部俊樹首相は、自衛隊の派遣に難色を示していた。海部首相の本音を探った栗山氏によると、海部氏が派遣しようとしていたのは、自衛隊ではなく武器も携行しない「青年海外協力隊」の派遣だったという。(注3 栗山2016 P202)

小沢氏との隔たりは大きかった。加えて、憲法解釈を担う内閣法制局は、多国籍軍への自衛隊派遣は、憲法が禁じている海外での武力行使に当たる可能性が大きいという見解を崩さない。外務省内では多国籍軍の後方支援に限定して自衛隊を派遣することで「概ねコンセンサスが得られていた」(注4 栗山2016 P202)という。

(注1) 栗山尚一『戦後日本外交』(2016、岩波書店)

(注2) 小沢一郎『政権奪取論』(2006、朝日新聞社)

(注3) 栗山 前掲書

(注4) 栗山 前掲書

海部、小沢両氏と外務省、内閣法制局など関係者の折り合いをつける形でまとめられたのが「国連平和協力法案」だった。

法案では、多国籍軍の後方支援のために自衛隊を「平和協力隊」として派遣するが、武器使用の基準や戦闘行為に巻き込まれた際の対応などが曖昧(あいまい)だった。

政府内の意見が統一されていないため、社会党や共産党から追及されると、閣僚や外務省の局長らはまともに答弁できず、国会審議は連日、紛糾した。1990年11月、法案は結局、廃案に追い込まれた。

国会で審議されていた国連平和協力法案が廃案となった。4党幹事長・書記長会談で小沢自民党幹事長は「ぜひ成立させたい法案だが、野党全党が反対となれば廃案もやむなし」と述べた。写真手前左から民社党の米沢隆書記長、社会党の山口鶴男書記長、自民党の小沢幹事長、公明党の市川雄一書記長=1990年11月8日、国会

国会で審議されていた国連平和協力法案が廃案となった。4党幹事長・書記長会談で小沢自民党幹事長は「ぜひ成立させたい法案だが、野党全党が反対となれば廃案もやむなし」と述べた。写真手前左から民社党の米沢隆書記長、社会党の山口鶴男書記長、自民党の小沢幹事長、公明党の市川雄一書記長=1990年11月8日、国会混乱する日本を国際社会は待ってくれない。翌91年1月17日、多国籍軍はイラクの首都バグダッドへの空爆に踏み切った。24日には地上戦も展開された。湾岸戦争である。その後、多国籍軍の圧倒的な攻勢で、2月27日にはイラク軍がクウェートから撤退し、終結する。

この間、日本政府は合計130億ドルの経済支援を行った。ところが、クウェート政府がワシントンポストなどにだした「感謝広告」の30カ国の中に、日本の名はなかった。国際紛争にどう対応するかという基本方針が定まらず、為す術がないまま右往左往する。その実態をさらけ出した。これが「トラウマ」となって、その後の日本外交に重くのしかかっていくのである。

2007年10月、私は栗山氏に3時間にわたるインタビューをして、湾岸戦争当時の思いなどを聞いた。

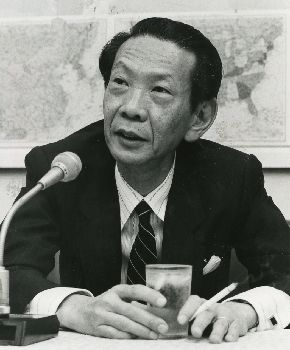

外務事務次官に就任して記者会見をする栗山尚一氏= 1989年8月18日、外務省

外務事務次官に就任して記者会見をする栗山尚一氏= 1989年8月18日、外務省湾岸戦争の前段として、国際社会は激変していた。1989年11月には東西ドイツを隔てるベルリンの壁が崩壊。12月にはブッシュ米大統領とゴルバチョフ・ソ連共産党書記長が「冷戦の終結」を宣言した。自民党と社会党が対峙(たいじ)する55年体制は、米ソ冷戦構造の日本版であった。本家本元である米ソ冷戦の崩壊は、やがて日本にも巨大な波となって押し寄せるのだが、当時、ほとんどの日本の政治家に、その自覚はなかった。

一方、国連平和協力法が廃案になったことを受けて、小沢幹事長は巻き返しに出る。野党陣営の分断である。当時、野党陣営は社会、公明、民社各党の「社公民」体制だったが、小沢氏は公明党の市川雄一、民社党の米沢隆両書記長に接近。新たな国際貢献策を探り始めた。国連平和維持活動(PKO)への参加をめざすことで、「自公民」の連携が動き出したのである。

東京都知事選で4選を決めバンザイをして喜ぶ鈴木俊一氏(中央)。左は敦子夫人=1991年4月8日 、東京都新宿区

東京都知事選で4選を決めバンザイをして喜ぶ鈴木俊一氏(中央)。左は敦子夫人=1991年4月8日 、東京都新宿区4月7日投票の東京都知事選が迫っていた。自民党東京都連は現職で当時80歳だった鈴木俊一氏を推すが、公明党が「高齢」を理由に鈴木氏に難色を示した。小沢氏は自民、公明両党の連携を優先し、独自に元NHKキャスターの磯村尚徳氏を推すことになった。自民党本部と公明党が支援する磯村氏と、自民党都連が推す鈴木氏という奇妙な構図になったが、結果は鈴木氏の圧勝。小沢氏は、開票を待たずに幹事長辞任を表明した。

それでも、小沢氏はただでは転ばない。竹下派の会長代行に転じ、金丸信会長の下で大きな影響力を持つことになる。後任の幹事長には竹下内閣の官房長官だった小渕恵三氏が就任。小渕氏は早稲田大学の同窓でもある海部首相と協調し、政権の建て直しを進めるはずだった。

しかし、政治改革の荒波は、海部政権を飲み込んでいく。

自民党内では、竹下政権当時に打ち出された衆院に小選挙区制を導入する政治改革をめぐって意見対立が先鋭化していた。伊東正義、後藤田正晴両氏をはじめとする政治改革推進本部が旗振り役。羽田孜、西岡武夫、船田元各氏ら中堅議員に加え、武村正義、岡田克也各氏ら若手も推進派だった。反対・慎重派には、YKKと呼ばれた山崎拓、加藤紘一、小泉純一郎の三氏や、梶山静六・国会対策委員長、小此木彦三郎・衆院政治改革特別委員長らがいた。

自民党内の論議は紛糾したが、衆院に小選挙区比例代表並立制(選挙区300、比例代表171)を導入する法案の決定にこぎつけ、8月の臨時国会に提出された。ところが、法案は9月30日、法案の国会審議を取り仕切る梶山、小此木両氏の判断で、「審議未了、廃案」となった。

海部首相は、衆院解散・総選挙も辞さないという「重大な決意」を表明する。首相としての意地を見せたのだ。だが、首相官邸に乗り込んだ小沢氏の、「竹下派は解散に反対だ」の一声で、解散は封じられた。

退陣を正式表明した海部俊樹首相= 1991年10月5日、首相官邸

退陣を正式表明した海部俊樹首相= 1991年10月5日、首相官邸小沢氏からすれば、この局面で解散が行われれば、竹下氏に支えられた海部・小渕体制での総選挙となり、金丸・小沢ラインから主導権が奪われると判断したのだろう。海部首相には、竹下派の権力争いに巻き込まれても解散に踏み切る覚悟はない。残されたのは「退陣」の選択しかなかった。10月5日、海部首相は退陣を表明。傀儡(かいらい)政権のあっけない幕切れだった。

幹事長の小渕氏は、

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください