2018年11月15日

外国人労働者に関する野党合同ヒアリングに支援者(手前)とともに出席し、仕事でけがをした右手を見せる技能実習生=2018年11月8日、国会内

外国人労働者に関する野党合同ヒアリングに支援者(手前)とともに出席し、仕事でけがをした右手を見せる技能実習生=2018年11月8日、国会内「日本が売られるとは、一体どういう意味ですか?」

先月刊行した新刊『日本が売られる』(幻冬舎新書)のタイトルを書店で見たというある人が、不思議そうにそう聞いてきた。

売ると言っても、車や家電などの日本製品では、決してない。

私たち日本人の生活基盤、これが解体されて外国企業に売られるのだ。

例えばライフラインである水道、命に関わる医療や福祉、食を供給するための農業漁業や種子や農地、子供達の未来に関わる教育や、安全に関わる警察に消防、豪雨や台風の際、土砂崩れや洪水を防ぐための山林……。

売っているのは誰なのか?

私たちが税金で雇い、この国の資産と国民の暮らしを護る任務を負った、他でもない日本政府だ。

本来これらを守るべき立場の人々が、いつの間にか財界に忖度(そんたく)した法律を導入し、国民が気づかないうちに値札がつけられた「公共財」の、出血大セールが開催されている。

財界と政治が癒着して自国を切り売りする本家本元、「株式会社アメリカ」を見てみよう。

新古典派経済学の父と呼ばれた経済学者のミルトン・フリードマンは、株式会社のあり方についてこんな言葉を残している。

「企業経営者の道徳的義務とは、社会や環境といったことよりも株主利益を最大限あげることだ。善意やモラルは、それが収益と結びついている時のみ容認される」

フリードマンが言及したこの「株主至上主義」は、IT革命とグローバリゼーションで国境を超えた市場の規模を、急速に拡大させて行った。

激しい価格競争の中で効率化が進み、株主、経営者、販売先、労働力、消費者、特許、税金対策本社機能に至るまで、全ては最も低コストで最大利益を上げる場所へと移されてゆく。あらゆるものに値札がつけられ、人・モノ・サービスの全てが投資商品として売り買いされるこの構造は、相互に関係しているが、木ばかりを見ていると森(全体像)は見えにくい。

例えば「安価な労働力」という商品は、多国籍企業をはじめとする財界と投資家にとって、非常に魅力的な投資商品の一つだ。だが、どの国の政府も国内感情に配慮して別な表現を使う。そして、人間ではなく「モノ」として移民を受け入れた国の国民が、今世界各地でそのツケを支払わされているのだ。

「安倍政権としては、いわゆる移民政策をとる考えはありません」

総理の言葉と裏腹に、日本政府は今、明らかに「移民政策」を猛スピードで推し進めている。

2018年11月13日。衆議院本会議で外国人労働者の受け入れ拡大を目指す「入国管理法」の審議が開始された。

今国会中に可決し、来年4月に導入、向こう5年で最大34万人の受け入れを目指すという。

今年2月の経済財政諮問会議で安倍総理が外国人の就労拡大に向けた新制度検討を指示、6月の骨太方針に就労目的の新しい在留資格創設が明記された。スピーディに進められてきた政策だ。

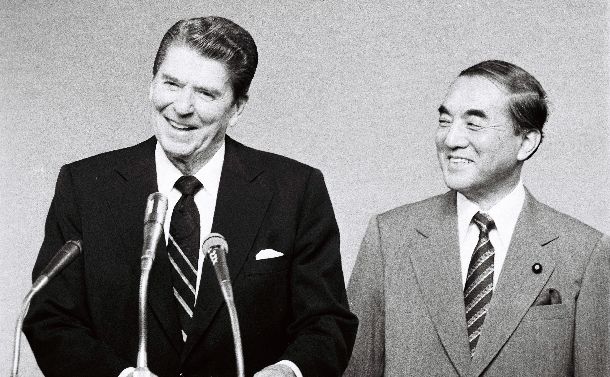

日米首脳会談を終え、共同記者会見に臨む中曽根康弘首相(右)とレーガン米大統領。ロン・ヤスと呼び合う親密な仲だった=1983年11月10日、首相官邸

日米首脳会談を終え、共同記者会見に臨む中曽根康弘首相(右)とレーガン米大統領。ロン・ヤスと呼び合う親密な仲だった=1983年11月10日、首相官邸日本で初めて外国人留学生の労働を解禁した入管法改正が実施されたのは1983年。まさにアメリカが「今だけカネだけ自分だけ」の株主至上主義に舵(かじ)を切り、レーガン政権下で「独占禁止法」が骨抜きにされた、あの時期だった。ロン・ヤスと呼び合うほど親密だったレーガン政権のあとを追うように、日本の中曽根政権は、海外からやってくる人・モノ・サービスに、大きく門を開いてゆく。

無利子だった奨学金に初めて利子がつけられ、金融商品化への道筋が作られたのはこの時だ。国鉄や電電公社が民営化され、一等地だった敷地を大手マスコミをはじめとする大企業が、脇から安値で手に入れた。

外国人留学生が日本で働けるようにする法改正の後、自民党は「留学生10万人計画」を打ち出した。学生たちはアルバイトを掛け持ちしながら、安価な労働力を企業に提供するようになった。さらに93年には、高度な技術を自国に持ち帰る目的の外国人が一定期間日本で働ける「技能実習生制度」が創設され、外国人労働者の数は急速に増え始める。

2014年3月、安倍政権は「毎年20万人の外国人受け入れ」の検討を開始。2014年10月には「風俗店従業員名簿から国籍記載義務をなくす内閣府令」を発動し、2016年5月には2020年までに外国人の就職率を30%から50%に引き上げる目標を閣議決定。2017年5月には、「移民50万人計画」を発表した。

今回の入管法改正は、技能実習生についての新たな資格を増やす方針だ。3年間の実習を終えると在留資格が5年延長される「特定技能1号」という資格を得られ、さらに5年働くと「特定技能2号」に格上げされて、本国から家族を連れてきて無期限に在留資格を更新できるという。後者の受け入れ人数は無制限のため、今後移民人口の拡大は加速してゆくだろう。

だが、ここには政府が触れない影の側面がある。

劣悪な労働環境が海外からも問題視されている我が国の外国人技能実習生は、今年上半期だけで4279人も失踪しているのだ。失踪した彼らは、不法移民として日本社会に残る。

ニュースを多角的に見るもう一つの方法は、資金の流れを見ることだ。

法案骨子によると、外国人労働者と直接雇用契約を結ぶ企業のほか、政府が税金から予算を入れ、支援計画の作成・実施を国から請け負う「登録支援機関」なるものがある。例えば、こうした一連の移民拡大政策を主導している政府有識者会議(国家戦略特区会議、経済財政諮問会議、規制改革会議など)の主要メンバーである竹中平蔵氏が会長をしている総合派遣ビジネスの株式会社「パソナ」もその一つ。登録支援機関である同社のグローバル人材部門は、アジア10カ国22拠点で外国人向けの就職相談窓口を精力的に展開している。

ニュースを点でなく面で見る三つ目の方法は、世界の動きと照らし合わせることだ。2018年12月に発効予定のTPP11や、日本政府が締結を目指すRCEPなどの国際条約を前倒しで検証すると、何が見えるだろう?

米国を除く11カ国による環太平洋経済連携協定(TPP11)の関連法が可決した参院本会議=2018年6月29日

米国を除く11カ国による環太平洋経済連携協定(TPP11)の関連法が可決した参院本会議=2018年6月29日TPPの最大目的は、締結国ブロック内での「人・モノ・カネ」の自由な移動だ。2015年4月。かつてクリントン政権で政策顧問を務めた共和党の政治評論家リチャード・モリスは、TPP条約を「大量移民をもたらす条約」だとして警鐘を鳴らす論考を発表した。

「TPPの条文の中には、移民規制を無効化し、締結国間の労働者に自由な移住を認める内容の項目が盛り込まれている。

高度人材が中心になるかのように書かれているが、よく読むとそれ以外の労働者の移住も認められるような解釈も可能だ。

批准すればEU創設時と同じパターンで、米国議会は無制限の移民流入に歯止めをかけられなくなる。そしてあっという間に1920年代以前に逆戻りしてしまうだろう」

来月の条約発効までに国内法の整備を間に合わせることを考えると、重要箇所の不確定さや移民政策でないという総理発言の矛盾をいくら野党が追及しようが、政府が今国会で入管法改正をなんとしても急ぐ理由が腑(ふ)に落ちるだろう。

中国主導のRCEPも、TPP同様、労働者の自由な移住を認める内容になっている。

ことを急ぐ理由が国民向けのそれとは別なところにあるために、政府の説明のつじつまが合わなくなっているのだろう。

外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議で発言する菅義偉官房長官(左から2人目)=2018年10月12日、首相官邸

外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議で発言する菅義偉官房長官(左から2人目)=2018年10月12日、首相官邸この法改正の正当性について、菅義偉官房長官はこう説明する。

「日本は人手不足で、外国人を入れないともう持たない」

本当にそうだろうか?

現在日本には一年以上、職についていない長期失業者が約50万人いる。

人材がいないのではない。国内の失業対策や氷河期世代が子供を持てる環境を整備するかわりに、先にあげたいくつもの理由から、政府が「安価な労働力」と「労働者の自由で無制限な移動」を優先させているのだ。

政府がどれだけ否定しようが、いまやOECD「外国人移住者ランキング」で世界第4位の「移民大国」となった日本。

景気を良くするためだ、などと言って金融緩和をしても、永住まで可能な外国人を数十万人規模で受け入れれば、価格競争によって賃金は地盤沈下を起こし、日本人の失業者や単純労働者は、今後入ってくる移民との間で仕事を奪い合うことを余儀なくされるだろう。

社会的側面の反面教師として、検証すべきは欧州だ。

今年1月に欧州連合委員会が公表した第88回世論調査によると、現在、EU諸国にとっての懸念事項の第一位は「移民問題」だった。

ドイツ家庭省の調査では、移民流入によって社会保障費が1年で73%増加した。移民の大半は文化や宗教、言語が不自由なため就職がままならず、多くが生活保護に流れるからだ。反移民政党が躍進するゆえんである。

ノルウェーでもスウェーデンでも、社会保障費が爆発的に増え、自国民の受給年齢を引き上げざるを得ないという深刻な状況に陥っている。多くの日本人が福祉国家のイメージを抱くスウェーデンだが、移民だけで構成されるゲットーが186箇所あり、うち55箇所はスウェーデン人が警察どころか軍の同伴なしには立ち入ることさえ不可能な、ギャングが統治する危険地帯だ。

移民は、財界が好きな時に入れ、いらなくなったら追い出せるといった、お手軽な存在ではない。

高度経済成長期に外国人を大量に受け入れた欧州では、その後、経済不況に陥った際に政府が慌てて帰国奨励策を展開したが、すでに新しい土地に根を下ろし、観光客とは違う権利を手にした彼らは帰国などしなかった。帰国を強制することもできず、本国からの家族呼び寄せを禁止すれば、国際社会から非難を浴びる。職を失った移民の社会保障や医療費、年金など、巨額の負担がもたらす深刻な財政悪化は、新規の受け入れを止めるだけでは解決できないのだ。

国民の怒りは移民に向かい、ヘイトスピーチや暴動が頻発するという悪循環に陥った。無計画に移民を受け入れた欧州の末路が、私たちには見えているだろうか?

外国人労働者に関する野党合同ヒアリングに出席し、思いを述べた後、涙を拭う技能実習生(右端)ら=2018年11月8日、国会内

外国人労働者に関する野党合同ヒアリングに出席し、思いを述べた後、涙を拭う技能実習生(右端)ら=2018年11月8日、国会内有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください