自民党の歴史を振り返ると浮かび上がる憲法と北方領土へのこだわりのワケ

2018年11月21日

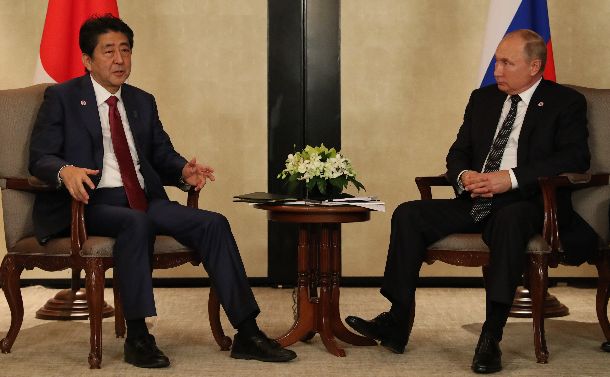

安倍晋三首相は11月14日、ロシアのプーチン大統領とシンガポールで会談し、1956年の日ソ共同宣言を基礎に平和条約交渉を加速させることで合意した。北方四島について日本政府はこれまで、歯舞群島、色丹島、国後、択捉の4島の一括返還を求めてきたが、歯舞、色丹2島の先行返還を軸に進める方針に転換したかたちだ。首相はなぜ、方針を変えたのだろうか。

2018年10月に第4改造内閣をスタートさせた安倍首相にすれば、自民党の総裁任期が終わる3年後までに何を成し遂げるか、幾つかの課題の中から何を政権の「レガシー」(遺産)にするかが、問われる局面に入った。

安倍首相の「宿願」であり、自民党総裁選でも訴えた憲法改正こそが本丸と目されていたが、11月半ばになり、突如、日ロ関係が大きな話題として浮上した。だが、戦後政治、わけても自民党の歴史をひも解くと、一見、隔たりがあるように見える両者の間にある密接な関係が浮かび上がる。

どういうことか?

まずは自民党が結党した60年以上前まで時計の針を巻き戻し、具体的に見ていこう。

戦後日本を形作った宰相としてまず名前が挙がるのは、吉田茂であろう。軽武装、経済重視の「吉田路線」は戦後日本の基調とされ、その「経済中心主義」を国際政治学者の高坂正堯・京都大学教授は高く評価した(服部龍二『高坂正堯―戦後日本と現実主義』中公新書、2018年)。

吉田が目をかけた政治家たち、いわば「吉田学校」の優等生と称された池田勇人と佐藤栄作の流れは「保守本流」と呼ばれ、自民党の中心であるかのように語られた。これは、自民党を「リベラル」とみなす人々が注目する系譜であり、折々に報じられる大宏池会構想(宏池会は池田勇人が立ち上げた派閥である)もそうした系譜を意識したものである。

その一方で、自民党には、もう一つ別の系譜も存在する。それは鳩山一郎や岸信介の流れである。

彼らは吉田政権に対峙(たいじ)して、反吉田路線を主張した。具体的には、占領期に「押し付けられた」憲法を改正し再軍備を行うこと、アメリカ一辺倒の外交を是正することなどで、吉田路線を真っ向から否定するものであった。

鳩山一郎や岸らは1954年に日本民主党を結成し、吉田政権を崩壊に追い込んだ。鳩山一郎内閣のもと、1955年11月15日には保守合同が実現し、自民党が結党された。この時点では、鳩山一郎や岸こそが、自民党の「本流」であった。

自由民主党の新党結成大会で万歳をする参加者たち= 1955年11月15日、東京・神田の中央大学講堂

自由民主党の新党結成大会で万歳をする参加者たち= 1955年11月15日、東京・神田の中央大学講堂かつて宮澤喜一は、自民党結党を吉田系の政治家にとっての「敗戦」だったと表現したことがある(宮澤喜一「私が見た『日本の戦後』 権力の中枢で起きていたこと」田原総一朗責任編集『オフレコ! Vol.2』〔アスコム、2006年〕所収)。宮澤は池田蔵相の秘書官を務め、吉田首相の謦咳(けいがい)に接した、吉田の系譜に位置づけられる政治家である。

宮澤はまた、自民党結党について、次のような回想も残している。中央大学講堂で開催された自民党結党大会にからみ、「私は結党記念の党大会に行かなかった。池田さんも出席しなかったと思う」と語っている(「元首相宮沢喜一氏(11)宏池会――池田さん中心に発足(私の履歴書)」『日本経済新聞』2006年4月12日朝刊)。

ただし、これは事実に反する。当時の「朝日新聞」は、「舞台の向って右スミに、池田勇人、益谷秀次、林譲治などという人々が、浮かぬ顔でだまりこくって身を寄せ合っている」と報じた(「「自民党」結成大会を見る」朝日新聞1955年11月16日朝刊)。鳩山一郎首相や岸幹事長がスポットライトを浴びるなか、吉田系の池田や益谷、林らは出席はしたものの、隅っこに追いやられていた。

ことほど左様に、吉田系の政治家にとって、自民党結党は不愉快な記憶であった。

さらに、保守合同した自由党と日本民主党の所属議員のうち、吉田茂元首相、吉田に殉じた佐藤栄作、佐藤に殉じた橋本登美三郎の3名の代議士は、自民党に参加しなかった。これもまた、自民党の原点が「反吉田」であることを裏書きするだろう(小宮京『自由民主党の誕生』木鐸社、2010年)。

ところで鳩山一郎政権は、憲法改正と日ソ国交回復の二つを追求した。反吉田路線の一環として、占領下に「押し付けられた」憲法を改正することと、「向米一辺倒」(対米一辺倒)を是正するためにソ連との国交回復することを、企図したのである。

だが、憲法改正の目論見は早々に頓挫した。1955年2月に解散総選挙を実施した結果、野党が衆議院の3分の1の議席を確保したからである。これにより改憲の発議すら不可能となった。

かわりに鳩山一郎政権が注力したのが、日ソ国交回復であった。

日ソ国交回復の目的はいくつかある(北岡伸一『自民党』中公文庫、2008年、76‐77頁)。主要なものを取り上げてみる。

第一にシベリアに抑留された人々を帰国させるためという、人道目的である。近衛文麿の息子の文隆はじめ、多くの日本人が抑留されていた。

第二に、ソ連との関係正常化の重要性である。吉田はアメリカを中心とした西側との講和を優先させたため、ソ連はサンフランシスコ講和条約に調印しなかった。日ソ間には北方漁業の問題も存在したし、日本が国連に加盟したくても常任理事国のソ連が反対すれば加盟できない。国連加盟を実現するためにもソ連との国交回復が必要と考えられた。

日ソ交渉のためモスクワへ出発する鳩山一郎首相(中央)。隣は安子夫人。後ろ左に河野一郎全権(左)=1956年10月7日、羽田空港

日ソ交渉のためモスクワへ出発する鳩山一郎首相(中央)。隣は安子夫人。後ろ左に河野一郎全権(左)=1956年10月7日、羽田空港もちろん、ソ連も手強かった。最終的に、鳩山一郎首相と河野一郎農相が1956年10月にソ連に渡り、日ソ共同宣言に署名した。領土問題は事実上棚上げされ、平和条約の締結まで先延ばしにされた。また、衆議院で日ソ共同宣言を批准する際には、池田ら自民党内の吉田派75人が集団欠席した(前掲、宮崎『実録政界二十五年』184頁)。

日ソ交渉の間に、俗にいう「ダレスの恫喝」が行われたことも有名である。アメリカのダレス国務長官が、鳩山一郎政権が2島返還で妥結するならば、アメリカも沖縄領有を主張すると述べたのである。いわば、アメリカが日ソ交渉に待ったをかけたわけだ。ちなみに、2016年12月の日ロ首脳会談後の共同記者会見で、プーチン大統領もこれに言及している(「プーチン大統領が"ダレスの恫喝"に言及 北方領土問題で米国が『日本を脅迫した』」)。

このように国内外の厳しい情勢に取り巻かれながら、鳩山一郎首相は日ソ国交回復を実現した。「ユーラシア大陸へ外交的地平を広げることに成功した」と評価されている(池田慎太郎『独立完成への苦闘』吉川弘文館、2012年、118頁)。56年12月に日ソ共同宣言が発効したのに伴い、日本の国連加盟も実現した。生き残った抑留者は日本に帰国した。しかし、帰国までにソ連で没した抑留者も多く、シベリア抑留の全貌(ぜんぼう)は今なお判然としない。

余談だが、2006年の「日ソ共同宣言・日ロ国交回復50周年」を記念し、2007年には東京・音羽の鳩山会館に鳩山一郎の銅像が寄贈された。銅像はモスクワを向いている。除幕式には、安倍首相(当時)や中曽根康弘元首相も参列した(「鳩山一郎記念像について」)。

鳩山一郎に続いて政権を担った石橋湛山、岸信介もまた、反吉田の系譜に連なる政治家であった。

岸首相は本命の憲法改正に取り組む前に、まずは吉田の締結した日米安保条約の改定を目指した。党内反主流派を抱き込むために、閣僚を辞職した池田勇人を取り込みすらした。それは安保改定に反対する吉田を懐柔するための策でもあった。

岸は安保改定を成功させたが、代償は大きかった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください