2018年12月12日

ロンドン大学の学術機関Refugee Law Initiative (RLI)が主催した国内避難民問題に関するワークショップで発表する筆者(右から2人目)=2018年7月20日

ロンドン大学の学術機関Refugee Law Initiative (RLI)が主催した国内避難民問題に関するワークショップで発表する筆者(右から2人目)=2018年7月20日1998年、「国内避難民に関する指導原則(Guiding Principles on Internal Displacement)」が国連で採択されてから、今年は20周年にあたる。ただ、「難民」(注)はまだしも、「国内避難民」と言われても、ほとんどの日本人はピンとこないのではないだろうか。百歩譲って「国内避難民」という言葉を以前に耳に挟んだことがある人でも、「難民」と同様、遠い国での出来事、つまり日本人とは縁遠い問題として片付ける人がほとんどではないだろうか?

もしそうだとすれば、日本が災害大国であることあらためて思い出してほしい。

たとえば2011年に発生した東日本大震災、2016年に起きた熊本地震、そして今年の西日本豪雨災害や北海道地震も、規模の違いはあるものの、すべて国内避難民の発生を伴っている。

注 難民の定義については、国連難民高等弁務官(UNHCR)「難民とは?」を参照

国連の定義で、国内避難民(Internally Displaced Persons: IDPs)とは、紛争や暴力行為、深刻な人権侵害や、自然もしくは人為的災害などによって家を追われ、自国内での避難生活を余儀なくされている人々を指す。

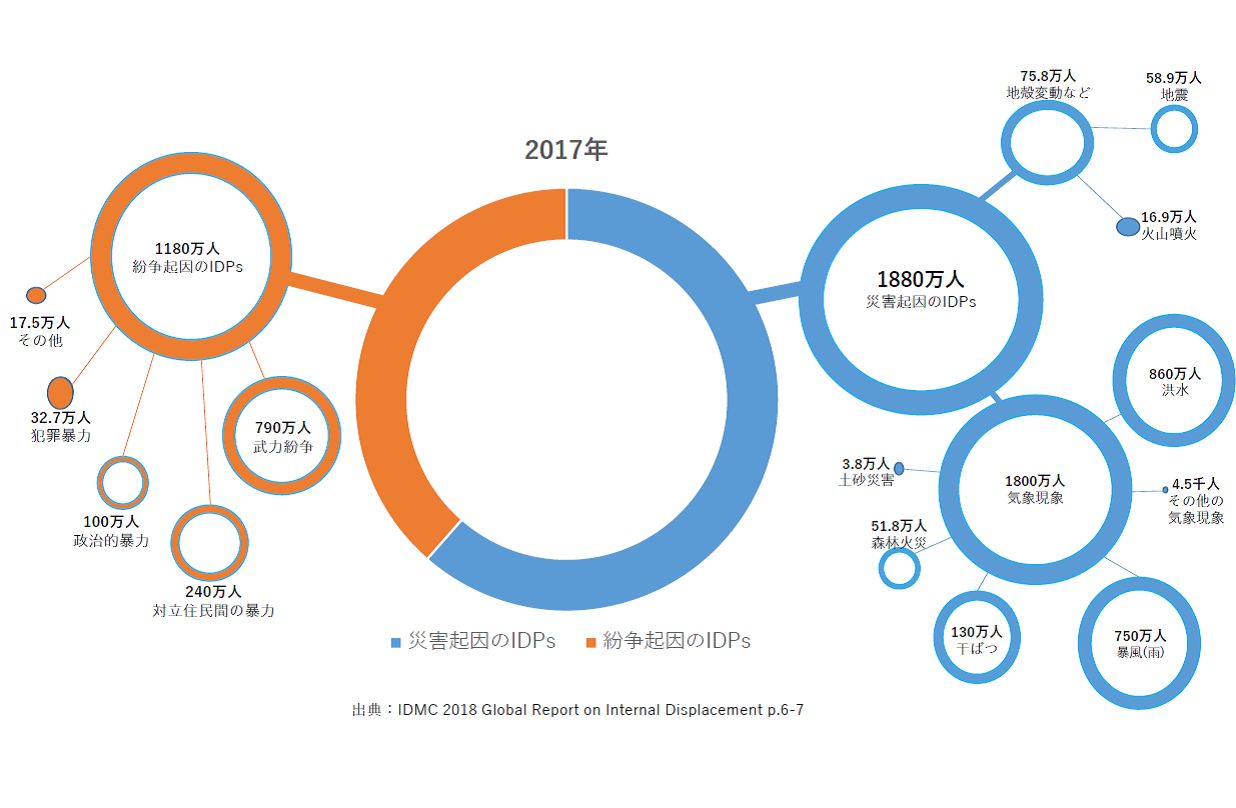

国内避難民モニタリングセンター(Internal Displacement Monitoring Centre - IDMC)の報告によると、2017年の1年間に、わかっているだけでも、新たに3060万人もの国内避難民が日本も含む143の国と地域で発生している。このうち、1880万人が災害によって、1180万人が紛争などによって、家を追われたとされている(紛争・災害別の内訳は下記の図を参照)。

図:国内避難民の紛争・災害別内訳

図:国内避難民の紛争・災害別内訳もちろん、「国内避難民」と一言でいっても、災害時に自治体などによって出された避難勧告などを受けて事前に避難できた人から、自宅が爆撃に遭(あ)って命からがら逃れてきた人までさまざま。別の言い方をすれば、非自発的な移動(Displacement、以下強制移動)の経験と、それによって人々が被ることになった影響は、千差万別だ。

実際、世界中で強制移動を強いられている人の数は、前代未聞のペースで増え続けている。そのなかでも国内避難民は、国際問題として注目を集める難民と比べても、圧倒的に多い。にもかかわらず、国内避難民の問題はこれまで、おきざりにされる傾向があった。

冒頭で記した「指導原則」は、国内避難民問題に対応するうえでの唯一の共通の指針(法的拘束力はない)を示したものだ。その採択から20周年にあたる今年は、各地で国内避難民の窮状にライトを当て、対応を促す機運を盛り上げようと、国際会合などのイベントが開催された。

私はそのうち、7月20日にロンドン大学の学術機関Refugee Law Initiative (RLI)が主催した国内避難民問題に関するワークショップと、10月18日にジュネーブにある前述の国内避難民モニタリングセンター(Internal Displacement Monitoring Centre: IDMC)が開催した国内避難民問題と持続可能な開発目標(SDGs)に着目した国際会議で発表する機会を得ることができた。

どちらの会合にも、各国から100人を超える研究者・政策立案者・援助実務者が会して、これまでのアプローチを振り返り、国内避難民問題の現状、また今後の展望についての多角的な議論がなされた。

現在私が勤めているジャパン・プラットフォームでは、災害や紛争が原因で発生した国内避難民への人道支援を国外各地で展開するとともに、東日本大震災の際に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故をきっかけに避難を強いられた多くの避難者に対し、息の長い支援を続けてきた。さらに、前職では福島の原発避難問題に着目した研究を行っていた。

そのため、どちらの会合においても、私の発表は福島の原発避難を取り上げたものとなった。

原発事故のような「技術災害」は、稀(まれ)にしか起きないと考えられている。だが、いったん起こってしまったら、その影響は長期的で多岐におよぶ複雑なものとなる。にもかかわらず、技術災害がもたらし得る大規模かつ長期的な強制移動問題については、国際的にはほとんど議論が進んでいないのが現状である。

不幸にもその稀な事例となった福島第一原発事故は、そうした議論を喚起するためにも重要なケースである。国内避難民政策の20年間を振り返るロンドンのワークショップでは、「強制移動と技術災害:福島を「生きた」事例として」と題し、災害に起因する強制移動を長期的な時間軸で捉えることの重要性を強調。また、そうした強制移動の解決策の模索は、影響を被った避難者とその避難元・避難先地域社会の強靭性(レジリエンス)を取り戻す過程として取り組む必要があることを説いた。

国内避難民モニタリングセンター(Internal Displacement Monitoring Centre: IDMC)が開いた国際会議で発表する筆者(中央)=2018年10月18日

国内避難民モニタリングセンター(Internal Displacement Monitoring Centre: IDMC)が開いた国際会議で発表する筆者(中央)=2018年10月18日つまり、政策決定者が内輪で取り決めた事項を決定後、説明会などで公表して正当化を図るというこれまでのやり方を転換し、多様な被災者が参加しやすいような形で協議や対話の場を設けることが必要なのだ。だが、対話の機会を提供するだけでは、建設的な議論になるとは限らないので、それと同時に政策決定者などの関係者が率直かつ適時の情報提供をわかりやすい形で進んで行うことが求められる。

一方、国内避難民問題とSDGs(持続可能な開発目標)に焦点を当てたジュネーブの会議では、「技術災害、強制移動と持続可能な開発:福島からの洞察」と題して報告した。そこで強調したのは、大規模災害後の強制移動を長期にわたる喪失と再生のプロセスとして捉えること、その場しのぎの支援策だけでなく、国家の将来を見据えた計画策定の課題としても位置づけ、しっかりと取り組むべきだ、ということだった。

具体的に言うと、これは生活再建のための措置、賠償・補償制度、除染や集団移転の計画などの実現可能性・持続可能性は、それらが案として練られる早い時点から慎重に考慮する必要あることを意味する。また、こうした制度設計を行う際は、あらゆるリスクの低減と管理を根本的な原則として見据えることが重要になる。

ここで考慮すべきなのは、コストや防災面でのリスクだけではなく、制度の副作用として起こりうる経済格差の拡大や社会の分断の可能性なども含めた、総合的なリスク評価である。特に原発事故のような大規模な技術災害は、避難者が帰還できるのかどうか、またいつ帰還できるのか、どのように生活を再建すればいいのか極めて不透明であることが多いため、被災した地域社会の社会構造を断ち切ってしまう。そうした敏感な問題を理解しようとせず、一方的に除染や賠償の制度設計を相互補完的に調整することなく行うことは、放射能など汚染物質に対する感覚の違いからくる意見の対立を深め、更に賠償の格差によって地域の分断を一層悪化してしまう。

そうした制度設計の副作用もリスクとして考慮すれば、時間と資源を投じてでも、さまざまな層の住民と話し合いを重ねるための模索を続けることが、短期的には効率悪くても、長期的にはより持続可能な形での復興を実現するやり方に思えてくる。

復興庁が発表している避難者数だけをみれば、福島県内の避難者数も含め、全国的に減少している。しかし、例えば避難指示解除がなされると、避難者数に計上されなくなることもある。原発事故は復興にもさまざまな影響を与えており、東日本大震災からの地域間の復興ペースにばらつきが出ている事実は否めない。

朝日新聞が2018年に実施したアンケートによると、地元の「復興が進んでいる」もしくは「まあまあ進んでいる」と答えた人の割合は、岩手で84%、宮城で67%だったのに対して、福島では36%にとどまっている。こうした復興格差は、震災以前から存在していた地域間の経済・社会面での格差と絡み合い、一層顕著になっている。

さらに、雇用の不安定化も広がっている。原発事故後の除染や瓦礫撤去などに伴い、福島では作業員の需要が拡大し、全国各地から労働者が被災地に集められた。ただ、除染をはじめとする復興関連事業は、多重下請けの構造になっており、不安定な雇用形態と搾取的な労働条件の温床となっている。そのため、需要が減るとたちまち作業員の多くが仕事からあぶれた。

福島県富岡町にある夜ノ森の桜。原発事故前は春になると多くの人が訪れた花見の名所だったが……=2016年4月

福島県富岡町にある夜ノ森の桜。原発事故前は春になると多くの人が訪れた花見の名所だったが……=2016年4月地域の社会・経済基盤を根本から揺るがした震災と原発事故。復興過程において、避難指示区域の編成や解除、支援の打ち切り、放射能への不安といった複雑な課題を背景に、多くの人は、なんとか生活を立て直すための術を見出す必要があった。それが出来た人はまだいい。できずにいる人にとっては、社会・経済的孤立や疎外から苦しんでいる状況が依然として続いている。

災害時の避難問題は、緊急時の対策の課題としてのみ捉えられがちだが、長期化すればするほど、困難で苦痛を伴う喪失の克服と再生に向けた復興プロセスの一環として捉え、取り組む必要がある。福島での原発事故が突き付けた人的・社会的課題は、避難問題と密接に関係する多面的な脆弱性をあらわにし、長引く復興過程のなかでこうした脆弱性が地域格差、雇用状況の不安定・不透明化そして社会・経済的疎外や孤立といった、既存のより構造的な社会経済問題と深く結びつくことを示している。

こうした問題は、決して日本特有ではなく、多くの先進国と発展途上国に共通している構造的な課題だ。

これらをロンドンでの私の発表の「キーメッセージ」にしたところ、参加者の多くから、「興味深い」、「もっと詳しくききたい」、「プレゼンを送ってほしい」など、たくさんの反応をいただいた。また、発表後のディスカッションでは、各地の国内避難民の状況についての専門知識を有している参加者から、「福島の避難問題は、災害に起因する強制移動に対してどのように対処すべきかについて、私たちの多くの想定を覆す、力強い事例だ」とコメントをいただいた。

ジュネーブの国際会議では、締めくくりの「解決策の実践」と題したパネル討論に登壇した。他のパネリストが、アフガニスタンやシリアにおける紛争に起因にする国内避難民問題を取り上げるなか、福島の例を取り上げたが、大規模な国内避難民問題は人道危機に陥っている国のみの問題では決してなく、日本のような先進国でも起こり得ることを思い出させた。

また、「シリアやアフガニスタンでは、平和構築なしで紛争起因の国内避難民問題の解決策が語れない」と訴える他のパネリストに応えるかたちで、「大規模な環境汚染を引き起こした技術災害後の避難問題でも、被災者自らが復興プロセスに参画し、安全・安心だと感じるかどうかが、解決策の持続可能性を見極めるうえで重要になる」ことを強調。さらに、「環境の汚染を伴う技術災害後に、どのように避難指示が出され、どのようにして解除されるのかは、複雑な利害が絡むため、政治的なプロセスとして捉える必要がある」と結論づけ、災害に起因する避難問題の解決策を追求することは、紛争に起因する避難問題の解決策追求と同じぐらい、政治的になり得ることを示した。

会場からは福島の原発避難者数の規模に驚く声がきかれ、災害に起因する強制移動問題に精通する参加者からは、「福島の原発避難の事例からは、大規模災害後の被災地の『居住可能性』を、誰がどのようにして決定するのかという、政治・社会的な力学に関する重要な洞察が得られるので、今後気候変動の影響で住めなくなるとされる地域の問題と対峙(たいじ)するうえでも、活用され得る」という意見をいただいた。

東日本大震災と原発事故から7年半以上の歳月が流れ、国内でも記憶の風化が急速に進んでいるといわれる。国外ではそれ以上に速いペースで忘れ去られている。今回のワークショップと国際会議での発表を通じ、福島の原発避難に関する国際的な関心を取り戻すことの必要性を痛感した。

福島第一原発事故のような「技術災害」を繰り返してはならないのは言うまでもない。と同時に、それによっていまなお存在する「国内避難民」のことも忘れてはならない。

また、そのような技術災害が再び起こらないという保証はどこにもない。地震と火山活動が活発で、気候変動の影響も増しつつある日本列島において、原発だけでも54基あり、それ以外にも大規模な「技術災害」の発端となり得る化学工場や有害物質の貯蔵施設などのインフラは全国各地に存在している。つまり、日本に住んでいる誰しもが、技術災害によって家を追われる国内避難民となる可能性があるのだ。

福島の原発事故が起こった直後に、混乱のなかで避難指示が拡大されていく様子を呆然と追うなかで、私はどうしても原発避難を他人事とは捉えられなかった。だからこそ、前職ではこの問題を主要なテーマと据えた研究に取り組み、今の仕事でも可能な範囲内で関与を続けている。

原発事故から7年半が経過した今も、原発避難のような問題は、日本全国のどこでも起こりえたこと、そしてこれからも十分起こりうることとして思えてならない。しかし、私たちは、そうした認識を持って次の技術災害への備えを本当にできているのだろうか?

現在進行形で続く原発避難問題を多面的に理解し、長期的な視野に立ったうえでその解決策の模索を後押しすることが、そして福島の教訓を世界のどこでも起こりうる「国内避難民」問題に対処する政策づくりにつなげることこそが、そうした備えを進めるうえでも重要になる。二つの国際会議に出席して、一層そうした考えが深まった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください