リベラルを志向しつつも、政策の中核は新自由主義。父からの自立を意識しすぎ?

2018年12月02日

河野太郎外相が2018年1月、自身のツイッターに投稿した華春瑩・中国外務省副報道局長との写真。海外メディアに「ツイッター外交」として取り上げられた

河野太郎外相が2018年1月、自身のツイッターに投稿した華春瑩・中国外務省副報道局長との写真。海外メディアに「ツイッター外交」として取り上げられた現在、安倍内閣の外務大臣として活躍中の河野太郎さん。以前にも2015年10月から翌年8月まで、安倍内閣で国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(規制改革、防災、消費者及び食品安全)として入閣しています。歯に衣を着せぬ発言で知られ、既得権益や規制、利権に切り込む姿が印象的ですが、閣僚になると従来の主張がトーンダウンし、批判を浴びることもありました。

父は自民党総裁を務めた河野洋平さん。父が肝臓を患った際には、生体肝移植を行ったことが話題になりました。

河野さんは自らの主張を積極的に発信する政治家として知られています。「ごまめの歯ぎしり」と題した自身の公式ホームページには、随時、自分の意見や考えを掲載しており、また著書も積極的に出版しています。

主要な著書は、以下の8冊です。

① 『河野太郎の国会攻略本 あなたの政策で日本が変わる!!』英治出版、2003年

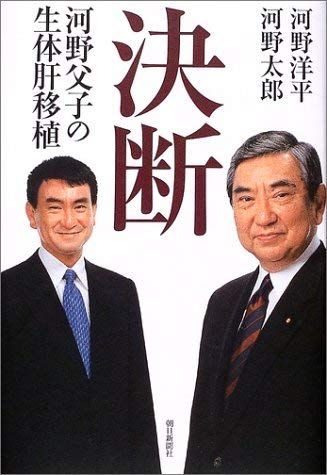

② 『決断 河野父子の生体肝移植』 河野洋平との共著、2004年

③ 『私が自民党を立て直す』洋泉社新書、2010年

④ 『変われない組織は亡びる』 二宮清純との共著、2010年

⑤ 『原発と日本はこうなる 南に向かうべきか、そこに住み続けるべきか』講談社、2011年

⑥ 『「原子力ムラ」を超えて―ポスト福島のエネルギー政策』 飯田哲也、佐藤栄佐久との共著、2011年

⑦ 『「超日本」宣言 わが政権構想』講談社、2012年

⑧ 『共謀者たち 政治家と新聞記者を繋ぐ暗黒回廊』牧野洋との共著、2012年

このうち自らのヴィジョンや政策を述べた主著は、③⑦の二冊です。これを読めば、河野太郎という政治家の輪郭をつかむことができるでしょう。河野さんのこれまでの歩みと父との関係を知りたい場合には②が適しています。東日本大震災後、河野さんは自民党にありながら脱原発を説く論客として注目が集まりましたが、その主張を知るためには⑤がまとまっています。⑧では、日本のメディアが権力や政治家と手を結び、国民に開示すべき情報を隠していると告発しています。

アメリカに渡り、ジョージワシントン大学を卒業しますが、当初、父はアメリカ留学に反対しました。父の知り合いのアメリカ人のパーティーに出席した際、「アメリカ留学をしたいのだが、オヤジが反対していて困っている」と訴えると、その場にいたアメリカ人全員が日本の大学を卒業してからアメリカの大学院に行くべきだと進言しました。意気消沈していると、父は「あれだけ全員そろって反対ならかえっておもしろいかもしれない、お前行ってみるか」と言いだし、留学が決まります。出発の際は「留学はスポーツと同じようなものだから、全力をつくせ。でもエンジョイしなさい」という手紙を受け取ったと言います(②:127)。

日本に帰国後、富士ゼロックスに入社し、海外赴任などを経て、日本端子に転職します。そして小選挙区制導入によって父の選挙区が分割されると、神奈川15区から自民党公認で立候補し、当選しました。

このとき父は猛然と反対したと言います。「一家で二人も選挙をできるわけがない」と言い、仲間に対しても「太郎は出馬させない」と宣言します。そのため父の協力を得ることができないまま、独断で立候補します。父に応援に来てもらうよう説得されても「河野太郎の選挙だ、河野洋平は関係ない」と突っぱね、選挙戦を戦いました(②:130-131)。

河野さんには、父の存在に依存して政治家になったという意識は薄く、むしろ父の考えに背いても自らの意志を貫くという意識が強く働いています。そのため、後でも述べるようにリベラルな価値観については共有する部分が多いものの、経済政策や福祉、再配分についての考え方には一定の隔たりがあります。河野太郎という政治家を捉える際には、父への愛情と距離感、敬意と反発のバランスを読み取る必要があります。

河野さんの政治家としてのスタンスとして際立っているのは、明確に「小さな政府」を志向しているという点です。彼は繰り返し「小さな政府で経済成長」すべきことを訴え、行政のスリム化を強調します(③:19)。

河野さんのいう「小さな政府」とは、どのような存在なのか。

まずは「権力の小さい」政府を目指すことが示されます。とにかく余計な規制を作らない。国家が民間の活動に極力介入しない。羽田空港から国内線を飛ばすのか、国際線を飛ばすのかは航空会社とマーケットが決めることであって、国土交通省の役人が決めることではない。そう主張します(③:20)。

次に目指すのが、「中央の権限が小さい」政府です。地方が担うことができる領域は地方に任せる。大胆な地方分権を行い、権限を地方に移譲していくことを訴えます(③:21)。この延長上で「文部科学省はいらない」と論じ、「義務教育に関する権限と財源を自治体に移譲」すべきことを説きます(⑦:228)

三つ目が「公務員の数が小さい」政府。国が余計な口出しをしないことによって、国家公務員を減らす。道州制によって地方の行政組織をスリム化し、地方公務員も減らす。結果的に公務員の総数を減らし、コンパクトな行政を実現する。そんな構想が示されます(③:22)。

最後は、「財政の小さい」政府、そして「税収の小さい」政府。税金が安い代わりに、過度な行政サービスは行わず、マーケットの自立性を尊重するというヴィジョンです(③:㉒)。

河野さんは、自己責任型の自民党とセーフティネット強化型の民主党(当時)が切磋琢磨する二大政党制を構想しています(③:27)。この観点から、旧来の既得権益に依存する自民党政治を痛烈に批判し、新自由主義的な政党へとモデルチェンジすべきことを説きます。

参院外交防衛委に臨む河野太郎外相=2018年11月29日

参院外交防衛委に臨む河野太郎外相=2018年11月29日河野さんにとって、かつての自民党は左派的な存在です。長年のしがらみに基づいて、効果を度外視した再配分が行われてきたことを「社会主義的」と捉えています。

自民党は利権構造や規制によって、不透明な再配分をしてきました。これによって地方の雇用を守り、国土の保全を図ってきたのですが、河野さんは、手厚い保護によって競争原理が失われたことの弊害があまりにも大きいと捉えています。結果、国家や行政への甘えが生じることで、経済成長にブレーキがかかってしまうと言います。

中道左派的な旧い自民党がやってきた敗者を弱者と半ば混同し、規制と補助金で守ってきた政策より、競争の中で強い経済を創り上げようという新しい中道右派の自民党の政策が、この国には必要だということを国民に理解してもらうためには、さらに時間がかかる。それでもそれ以外には、この国を救う道はない。(③:28)

ここで河野さんが強調するのが、規制緩和の重要性です。「国内産業の生産性を上げるためには規制緩和による競争が必要」(③:32)であり、市場の効率化こそが重要だと訴えます。

日本経済の中の非効率的な規制やルール、慣習を撤廃し、税制を改め、我が国の市場を世界で最も効率的で公平なものに作りかえることによって世界中からヒト、カネ、モノ、情報を日本に集める政策を実行しなければならない。それによって雇用を生み出し、国民所得を高め、世界で最高レベルの生活水準を保証することができる。(③:47-48)

そのためにはグローバル市場における競争に打ち勝ち、常に利益をあげていく必要があります。もちろんTPPには賛成。「TPPは、世界的な投資のルールを統一することで、日本への直接投資を充実させていくための有効な手段」であり(⑦:49)、FTA(自由貿易協定)などによって成長するアジアの市場を日本に取り込んでいくべきと主張します(③:34)。また韓国との思い切った連携を打ち出し、貿易の自由化、サービスの自由化、人の移動の自由化を進めていくべきことを説きます(⑦:49)。

日本経済が活性化するためには、企業が日本に拠点を作りたいと思えるような税制にすべきことを訴え、法人税減税によって日本に企業を誘致する構想が打ち出されます。

付加価値の高い業務、付加価値の高い雇用を日本国内に誘致するために、障害となっているものを取り除いていくことがこれからの政府の役目である。(③:44)

さらに企業活動を活発化するためには、解雇規制の緩和に踏み切る必要があがると言います(⑦:67)。日本はいったん正社員として雇用されると、よほどのことがない限り解雇されないシステムです。これが日本企業の深刻な足かせになっていると見なし、解雇規制の緩和はやむを得ないと説きます。ただし解雇は柔軟にできるかわりに、行政による教育・訓練プログラムを充実化し、転職や再チャレンジを支援する形態を導入すべきと主張します。

規制緩和の徹底した推進は保育、教育、医療なども例外ではありません。

例えば、保育園をめぐる待機児童問題も、思い切った規制緩和によってコストカットを行い、参入規制を撤廃することで数を増やすべきと主張します。

現状では、認可保育園以外は国の設置基準に合わせた施設ではないため、公費補助が少なく、保護者負担が増えるとともに、保育士の人件費が抑えられます。正規職員を雇うことは難しく、どうしても非正規の契約職員が増えることになります。当然、離職率は高くなり、安定した運営が難しくなります。安全面でも懸念すべきことが多くなるでしょう。

しかし、河野さんは言います。「それはデメリットだけなのでしょうか」

公費負担が少ない分、園の数を増やすことができます。それにより子どもを預けて就職する親の数は増加します。給与は安いですが、保育園での雇用も増やせます。子どもを産んだ女性を労働市場に戻すことが政策課題となっているわが国では、非常に重要なことではないでしょうか(⑦:55)

この競争原理の徹底化は教育にも導入すべきと主張し、教える技術の高い教員には待遇を良くし、不適格な教員は排除すべきと訴えます(③:62)。

河野さんが繰り返すのは「敗者」と「弱者」を混同してはならないという点です。

「敗者」は資本主義社会の中で「勝負」に負けた人たちで、条件が整えば再び「勝負」に挑むことができます。政府は再チャレンジを促進するための制度を整えるべきで、例えば雇用保険や職業訓練などを強化すべきだと言います。

一方で「弱者」は身体に障害があったり難病を患っていたりと、他の人と同じスタートラインに立つことができず、公平な「勝負」ができない人たちのことを言います。この「弱者」には社会保障制度を整え、支援する政策が必要だと言います。

市場で競争して敗れたプレーヤーには、再び挑戦することができる機会を保証することが大切だ。そしてそもそも市場で公平に競争することができない弱者に対しては、市場メカニズムの外で安心を提供する仕組みが必要だ(③:51)

従来の日本の施策は「敗者」=「勝てないプレーヤー」を過剰に保護することで、公平な市場を用意することができなかったと言います。その結果、競争原理が働かず、経済が停滞する要因となってきたと主張します。だから、もう既得権益の保護は必要ない。「勝てるプレーヤー」になる努力をしてもらう必要がある。もしそれが出来ないのであれば、市場から出て行くしかない。そう厳しく突き放します。

勝てないプレーヤーをこれ以上守るのではなく、勝てないプレーヤーに、勝てるプレーヤーになるか市場から退出するかの選択を求めざるを得ない。(③:52)

そして、「社会は勝者を称え、尊敬する」。これに対して「勝者は汗を流して、稼いだお金の一部を社会のために使う」(⑦:47)。それは税金として政府に委ねるか、自分の価値観に基づいて寄付などを行うか、選択肢を与えられるべきだと言います。

小泉政権が終わると、格差社会の問題が取り上げられ、構造改革の弊害が説かれることが多くなりました。これに対し、河野さんは真っ向から反論します。構造改革が悪いのではない。構造改革を徹底してこなかったことが、日本経済の停滞を招いている。構造改革によって競争力をつけるしか生き残る道はない。そのために国家ができることは、徹底した規制緩和であり、効率的な市場を創り上げること。マーケットの障害になっているものを取り除いていくことが国家の役割。そう強く主張します。

以上のような、かなり徹底した新自由主義的主張は、原発政策にも向けられます。

河野さんは3・11以前から日本の原子力政策に疑問を呈しており、特に「核燃料サイクル」政策の巨大なムダを批判していました。

日本には40トンものプルトニウムが余っており、処理ができずに困っている現状があります。しかし、一方でプルトニウムをもっと取り出そうとする計画が進行します。プルトニウムの再処理工場にかかる費用は膨大で、かつ今後いくらかかるのかの見通しも立っていません。こんな計画を進めていくことにどれだけの意味があるのか。

なぜ、十数兆円を超える莫大なコストをかけて、当面必要のないプルトニウムを取り出すこの再処理工場を稼働させなくてはならないのだろうか。なぜ、三〇年前に立てた計画を変更し、再処理を中止することができないのだろうか。(③:134)

この主張は3.11以前の2010年のものです。福島第一原発の事故が起こると、原子力発電所は経済採算性が合わないと主張し、原子炉の新設に待ったをかける言動を繰り返しました。

河野さんにとって、日本の原子力政策は既得権益の塊に他なりません。電力会社、経産省、政治家、そしてマスコミが癒着し、利益を独占してきた構造こそが問題視されます。

河野さんは再生エネルギーへの大転換を促し、「2050年までに現在の電力使用量の6割を再生可能エネルギーで発電」すべきことを説きます。また、「電力会社の地域独占、総括原価方式を廃止し、発送電を分離」すべきことを主張します(⑦:162)。

ここにも規制緩和による市場化の徹底を進める姿が反映されています。河野さんの脱原発論は、新自由主義的政策の延長上で説かれている点に特徴があります。

日本の労働力不足については、積極的な外国人労働者の受け入れが必要と一貫して主張しています。

河野さんが問題視するのは、従来の研修制度です。これは「現代の奴隷制度」であり、「日本の恥でもあり、一刻も早く廃止すべき」と言います(③:38)。外国人労働者に対しては、きちんと「労働ビザ」を出すべきと主張し、発給の条件として一定の日本語能力を課すことを提言します。(③:38)

そして、次のように言います。

労働ビザで入ってきた外国人には、定住、永住ビザへの切り替えや、最終的にこの国の未来を一緒に担っていく気になった者には、国籍取得を可能にする道を開いておく必要がある(③:38)

外交・安全保障政策については、あくまでも日米安保条約が機軸であるとし、アメリカの戦略と連動することによって、防衛費が抑制されると主張します。沖縄にアメリカの海兵隊が存在することが「間違いなく中国に対する抑止力になっている」と言い、「在日米軍基地は当面、維持していくべきである」と論じます。(③:152-153)

在日米軍は、「東アジアの平和と安定を守る公共財である」としばしば言われる。私も同意見だ。在日米軍は日本の防衛だけではなく、東アジアのパワーバランスを保つことも目的としている。そして、日本は、基地を提供し、一定の財政支援を行うことによりそのコストを支払っているのだということを忘れてはならない。(③:153)

ただし、今後は「アメリカの「フォロアー」から脱却し、新しいアジア太平洋地域でのリーダーとなる日本外交を展開」すべきと主張します(⑦:204)。アメリカが覇権国として振る舞い続けることは難しく、中国の影響力が強まることは避けられません。そんな状況に対応して、日本はアメリカ、韓国、ASEAN諸国と協力しつつ、アジア太平洋地域の「地域機構」をつくるべきことを提唱します。アジアでの中国の力を相対的に削ぎ、中国の経済支配を抑制する戦略を構想します。

河野さんの特徴は、外交・安全保障問題についてもコスト問題が強調される点です。この観点から、ODA(政府開発援助)の半減が提案されます(③:157)。

ODAを搬出することだけが外交ではなく、事実、日本ほどの経済力はなくでも、高い外交力で存在感を示している国は多い。日本には、外交官の能力を向上させる取り組みが必要だ(③:156)

最後に河野さんの価値観を見ていきたいと思います。彼は「リベラル」なのか「パターナル」なのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください