2018年12月06日

今国会で初めて開かれた衆院憲法審査会は、立憲民主党など野党議員が欠席。幹事選任の手続きのみがあった=2018年11月29日

今国会で初めて開かれた衆院憲法審査会は、立憲民主党など野党議員が欠席。幹事選任の手続きのみがあった=2018年11月29日前編に続いて、エンタメ作品としての「日本国紀」から憲法を学んでいきましょう。予告した通り、後編では日本国憲法の制定過程と現在の憲法改正の動きについて取り上げていきます。

百田尚樹氏は、日本政府が憲法改正案を作ろうとしたら新聞にすっぱ抜かれ、その内容が明治憲法からあまり変わらなかったためマッカーサーが激怒して、GHQ(連合国最高司令官総司令部)が1週間程度で作らせた「GHQ草案」を日本に押し付けたといいます。そして、戦争放棄を定めた9条が当時の首相である幣原喜重郎の発案だという説を取り上げて、マッカーサーの発案であることは明らかだと主張。幣原発案説を否定するのです。

理由は、昭和21年2月3日に出された「マッカーサー・ノート」と言われる、憲法制定に関する基本方針(マッカーサー三原則)に書いてあったからです。GHQはそのマッカーサー・ノートを基本方針にして、GHQ草案を作ったとしています。

しかし、この「戦争放棄幣原発案説」は、マッカーサーや幣原自身が言っていることです。それによると、発案の時期は昭和21年1月24日、体調不良の際にマッカーサーから薬をもらったお礼をいうため、幣原が面会した時のことで、マッカーサー・ノートが出される前のことだというのです。

マッカーサー・ノートが作成される前に幣原から戦争放棄を提案しているのであれば、それを受けてマッカーサー・ノートに戦争放棄が盛り込まれていても、時系列的におかしくはない。幣原発案説が否定されることにはなりません。幣原はGHQ草案を示されたときに、驚いたような芝居を打ったことになります。

もっとも、幣原発案説は何年もたってから明らかにされたことで、憲法制定当時は知られていませんでした。新聞にすっぱ抜かれた当初の憲法改正案を作った松本烝治などは押し付けられたと思っていましたし、吉田茂はマッカーサーから言い出して、幣原が意気投合したことはあるかもしれないという言い方をしていました。そうした状況からすると、幣原発案説はおかしいという見方もあります。

つまり、幣原発案説とマッカーサー発案説の両説があって、どちらとも決め手を欠くということです。にもかかわらず、都合の悪いことには触れずに、自説を断定して展開するのは、学術的な態度ではありません。「日本国紀」は歴史書ではなく、百田氏のエッセイだと言っているのはそのためです。

首相に就任した幣原喜重郎=1945年10月6日

首相に就任した幣原喜重郎=1945年10月6日しかし、日本に不利なことをする人なのだということで言えば、9条を発案してもおかしくないことにもなるはずです。ちなみに百田氏は幣原が嫌いなようで、華族制度廃止に際して、男爵であった幣原が地位に恋々としたようなことを書いています。しかし、ある出来事の真偽を判断する時には、人格攻撃をして貶(おとし)めようとするのではなく、その出来事に関する資料や前後の言動や出来事から検討していくのが、歴史家としてのあるべき姿なのではないでしょうか。

しかし、百田氏もそんなに幣原を嫌いにならなくてもよいのではないかと思っています。

当時の連合国は、日本が戦争をしたのは天皇制があったためだという厳しい考え方を持っていました。「百田尚樹著「日本国紀」から憲法を考える(前編)」で明治憲法や教育勅語に触れた箇所で説明したとおり、一大事が起これば天皇のために命がけで戦うように教育されてきたからです。マッカーサー自身は、占領下の日本を統治するためには、天皇の政治責任を問わない方が望ましいという考え方を持っていましたが、それが通用しないような状況だったのです。

そのような状況の中で、天皇制を存続し、天皇の政治責任を問わないようにするために、戦争放棄をセットにして状況を打開しようとした側面がありました。日本が二度と戦争できない状況になれば、象徴としてであれ天皇制が存続できる、という読みがあったのです。百田氏のような右翼側からすれば、幣原は天皇制を頑張って守ってくれた人なのですから、もっと感謝してもいいのではないでしょうか。

そうした様々な要素を併せ持つ幣原は、小説の主人公にしても面白いのではないかと思います。この日本国憲法制定の経過を書いた小説としては「憲法はまだか」(ジェームズ三木)や「白洲次郎 占領を背負った男」(北康利)などがありますので、お読みいただけたらと思います。

戦争放棄幣原発案説のことばかり書いてしまいましたので、押し付け憲法論について簡単に触れておきます。

憲法公布を祝い乾杯する吉田茂首相(右)。左は幣原喜重郎、中央は金森徳治郎の両国務相=1946年11月、首相官邸

憲法公布を祝い乾杯する吉田茂首相(右)。左は幣原喜重郎、中央は金森徳治郎の両国務相=1946年11月、首相官邸その当時、民間でもたくさんの憲法草案が作られていました。憲法研究会という民間団体が作った憲法草案をGHQが見たところ、できがよいということで、GHQはこれも参考に草案を作成しました。そのGHQ草案を元にして日本政府案が作成され、帝国議会で何カ月も審議されたうえ、いくつかの修正(9条の芦田修正、生存権など)が盛り込まれ、明治憲法の改正として成立したのが日本国憲法でした。憲法研究会のメンバーだった鈴木安蔵も国会議員に当選して、その審議に加わっています。本来、こうした経緯も「日本国紀」で触れられてしかるべきだったと思います。

さらにGHQは、日本国憲法の成立後、憲法を改正してもよいと吉田茂に伝えていましたが、吉田は憲法改正をしませんでした。そして、これまで70年以上にわたって日本国憲法は運用されてきたのです。

この点については、全日本おばちゃん党代表代行の谷口真由美先生(大阪国際大学准教授)の表現が分かりやすいです。「日本国憲法は、最初は見合いだったかもしれないけれども、70年以上連れ添ってきたところ、急に新しい奥さんがいいと言い出して捨てられても困る」というのです。

このように見てくると、今更、押し付け憲法だから変えなければいけないというのはちょっと違うのではないかという気がします。要は、憲法のどの条文にどのような問題があって、どの程度改正の必要性があるのかということではないでしょうか。

なお、百田氏は、ハーグ陸戦条約では、戦勝国は敗戦国の法律を変えてはいけないと書いてあるとしていますが、条文を確認したところ、「占領者ハ万已ムヲ得ザル場合ノ外(ほか)占領地ノ現行法律ヲ尊重シ」(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則43条)というものでした。同じような内容に見えるかもしれませんが、表現が違うと違う印象を受けるかと思います。また、一般法であるハーグ陸戦条約よりも特別法であるポツダム宣言の方が優先するという考え方もありえます。

このように、議論のあるところは、議論のあるまま根拠とともに提示していくのが学問のあり方だと思います。ただ、繰り返しになりますが、「日本国紀」はエンタメ作品なので、そういう書き方もありうるのでしょう。

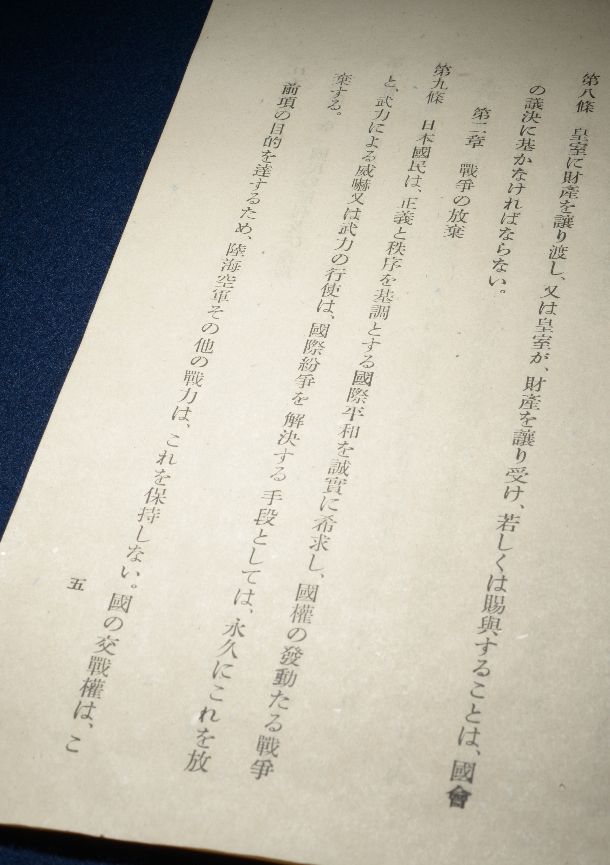

憲法の公布原本(複製)に記された、戦争放棄をうたう第9条の条文(左)=東京・国立公文書館

憲法の公布原本(複製)に記された、戦争放棄をうたう第9条の条文(左)=東京・国立公文書館しかし、先ほど日本国憲法制定のところで述べたように、戦争放棄が押し付けだったかどうかは議論があるところです。また、自衛権を行使できないというのは、戦争と軍隊の放棄をしている文言からすると、むしろ文言どおりの解釈です。そんな中で従来、専守防衛に限定して自衛権の行使を認めてきたのは政府の解釈ですし、そこから進めて限定的な集団的自衛権を認める解釈改憲をしたのは安倍政権です。

百田氏は、間違った解釈とだけしていて、どのような解釈が間違っているのか明記していないのですが、そのまま読むとすべての解釈が間違っているということになってしまいます。制限のない自衛権を認めるべきだということだとすれば、百田氏は安倍政権よりも右側にいることになります。

また、北朝鮮に拉致された日本人を取り返すこともできないのは9条のせいだと言いたいようなのですが、取り返すということは自衛隊が北朝鮮を攻撃しにいくということです。武力攻撃を受けていないのに武力行使をするということは自衛権の行使ではなく、侵略になりかねません。

さらに、そもそも「通史」でありながら、現在進行形で議論されていて、評価も定まっていない憲法改正を取り上げること自体が、いかがなものかという気がします。もっと言えば、歴史的な米朝会談が開催され、朝鮮半島の緊張緩和が進み、北朝鮮が核兵器を廃棄するという話が出てきている中、北朝鮮脅威論を煽るばかりでいいのかという気もしますが、それはおくことにします。

なお、日本国憲法制定時に戦争放棄が定められたことで憤った人が多かったという主張もされていますが、もう戦争はこりごりだと思っていた国民から歓迎されたという見方の方が普通でしょう。

百田氏は、憲法改正をすべき課題として、緊急事態条項がないのが問題だと主張しています。しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください