色あせかけている県民投票。市民と権力のせめぎ合いの行方は……

2018年12月11日

県民投票の日程を発表する玉城デニー沖縄県知事=2018年11月27日、沖縄県庁

県民投票の日程を発表する玉城デニー沖縄県知事=2018年11月27日、沖縄県庁玉城デニー沖縄県知事は2018年11月27日、米海兵隊普天間飛行場(宜野湾市)の移設に伴う名護市辺野古沿岸の埋め立て工事の賛否を問う県民投票を、来年2019年2月24日に行うと発表した。

賛成か反対かを問う県民投票に、法的拘束力はない。しかし、県民投票に関する条例は、過半数を得た方の結果が沖縄県の有権者数の4分の1以上に達した場合、知事は「結果を尊重しなければならない」と定めている。

26歳の若者が代表を務める「『辺野古』県民投票の会」が、県民投票を実施する条例の制定を求め、請求に必要な法定署名数の4倍に当たる9万2848筆(有効署名数)を集めて、沖縄県に提出したのが2018年9月5日。

翁長雄志知事が8月8日に急逝したのを受け、沖縄県知事選挙が実施され、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対するデニー氏が、移設を進める安倍晋三政権が推す候補に8万票差で当選したのが9月30日。

県議会にて与党の賛成多数で県民投票条例が可決され、「辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条例」が公布・制定されたのが10月31日。以上の経緯を沖縄の地で間近に観察してきた立場からあらためて振り返れば、今回、県民投票を実現させたのは、まぎれもなく市民の力だった。以下、具体的にみていきたい。

県議会への条例案提出を謝花喜一郎副知事(右)に直接請求した「『辺野古』県民投票の会」の元山仁士郎代表。手前は署名簿=2018年9月5日、沖縄県庁

県議会への条例案提出を謝花喜一郎副知事(右)に直接請求した「『辺野古』県民投票の会」の元山仁士郎代表。手前は署名簿=2018年9月5日、沖縄県庁実は、「辺野古」県民投票の会が署名活動を始めた当初、辺野古の工事に反対して座り込む人々や市民団体、政党、県内の識者の大多数は、県民投票の意義を疑問視していた。だが、地位や権力、金とは無縁な若者たちが、懸命に署名を集める姿は、しだいに多くの県民の心を動かしていく。団体や政党の協力の輪も広がり、7月末までの2ヵ月間に、メディアの事前の予想をはるかに超える、有効・無効合わせて10万筆以上の署名が集まった。

県民投票の署名活動に尽力した若者たちは、突然の知事選でも、デニー氏の選挙活動を支えた。彼/彼女らの活動がデニー氏の大勝を支えたのは間違いない。その姿に、多くの大人が民主主義や市民運動の新たな可能性を見いだした。

だが、若者たちが普天間移設問題にもたらしたこうした「光」は、まもなく色あせていく。安倍政権が11月1日、選挙期間の約2ヵ月中止していた埋め立て工事を再開したからである。これは翁長前知事が7月27日に表明した辺野古埋め立て承認の撤回について、効力停止を決定したのと同時に行われている。

謝花喜一郎副知事は、「翁長知事が本当に命がけでやったものを、このようにいとも簡単に数ページで決定がなされることに、沖縄県民は本当に怒っております」と、東京の野党合同ヒアリングの場で訴えた。

県民投票の輝きもまた、ほどなく失せ始める。

実際の投開票作業や有権者の名簿作成を行うのは市町村だが、41市町村のうち、石垣市議会が10月17日、宜野湾市議会も12月4日に県民投票条例に反対する意見書を可決。うるま市議会も12月7日、県民投票予算案を否決したのである。さらには12月10日、宮古島市議会が県民投票事務予算を認めなかった。糸満市議会でも、12月21日に予算案が否決される恐れがある。これらの市の有権者は、住民投票の権利を奪われる可能性が高い。

普天間移設問題の当事者である宜野湾市で、県民投票が実施されないとなれば、その正統性が弱まることはまぬがれないだろう。仮に5市で県民投票が行われないとすれば、全体の投票率に与える影響も小さくない。

地元の政治家たちは、保革を問わず、辺野古埋め立てに賛成または反対の「民意が示された」といえるためには、知事選でデニー氏が獲得した約39万票(有権者の約36%)を上回る票数が必要と見ている。

2018年9月現在、石垣市の有権者数は3万8740人、宜野湾市が7万6616人、うるま市が9万7212人、宮古島市が4万3878人、糸満市が4万7763人となっている。合わせて30万4209人。沖縄県の有権者総数115万8602人の約26%に当たる。有権者の4人に1人が投票の機会を奪われた場合、賛否の一方だけで39万票以上を獲得できるだろうか。

米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に対し、賛否を示す県民投票を実施する条例が県議会本会議で賛成多数で可決、成立したのだが……=2018年10月26日、那覇市

米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に対し、賛否を示す県民投票を実施する条例が県議会本会議で賛成多数で可決、成立したのだが……=2018年10月26日、那覇市1999年に地方自治法が改正されるまでは、地方自治体が国の事務を強制的に委任される機関委任事務制度のもとで、都道府県は国の機関として市町村に対する指導監督を行っていた。だが、地方自治法改正に伴い、2000年に機関委任事務が廃止されると、都道府県と市町村は制度上は対等の関係となる。

今回の県民投票で、一部の市町村が県民投票へのいわばボイコットを表明したのは、改正された地方自治法を悪用するものだ。村上春樹の小説『ダンス・ダンス・ダンス』の主人公ではないが、「汚いに二票、動議採択」だ。

過去にも、沖縄県は基地問題をめぐる県民投票を実施したことがある。「日米地位協定の見直しと県内の米軍基地の整理縮小について」賛否が問われた1996年9月8日の沖縄県民投票である。このときは、県内最大の労働組合である連合沖縄が主導して、県民投 票条例の制定に必要な署名数を満たす約3万4500筆を集めた。

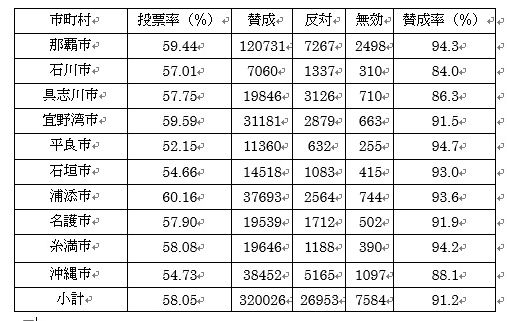

投票率は59.53%(有権者総数90万9832人)で、賛成票が全体の89.09%を占めた。市にかぎって見た投票率および賛成率は、次の表の通りである。

表

表投票率、賛成率とも各市でそれほど大きな差はないことが分かる。このときは地方自治法改正前で、市町村は県民投票事務を拒むことはできなかった。

だが、当時は全沖縄駐留軍従業員組合(沖駐労、約150人参加)、県軍用地等地主会連合会(土地連、約28000人参加)、全沖縄住宅協会(約3000人参加)が、県民投票を「投票には行かないで静観」すると、ボイコットの方針を発表している。沖駐労は、県民投票に反対する基地従業員が、既存の基地従業員の組合である全駐労沖縄地区本部(約6000人参加)に反発して、新たに立ち上げた組合だ。

米軍基地の整理・縮小など問う沖縄県民投票で、車体に県民投票への参加を呼びかける横断幕を掲げ、街中を走り回るゴミ収集車=1996年8月29日、沖縄県

米軍基地の整理・縮小など問う沖縄県民投票で、車体に県民投票への参加を呼びかける横断幕を掲げ、街中を走り回るゴミ収集車=1996年8月29日、沖縄県興味深いことに、このとき自民党本部は、県民投票を尊重する姿勢を示していた。橋本龍太郎内閣は自民党、社会党、新党さきがけの連立政権であり、自民党は社会党への配慮から、県民投票に反対しなかったのである。当時の大田昌秀沖縄県知事は、社会・社大・共産各党の推薦と公明党の支持を受けて、1990年と1994年の知事選で当選していた。

野中広務自民党幹事長代理は、「基地の縮小、地位協定の見直しは自民党を含む政府与党の合意点であり、その投票に県連が棄権を意思表示するのは、政党として過ち」と指摘して、県連に再考をうながしている。しかし、自民党沖縄県連は野中氏に従わない。県連は、中央政界の事情よりも大田政権の失点を狙うことを重視した。橋本内閣が普天間移設問題で、県連の頭越しに大田県政と密接な協議を重ねていたことに、県連が強い不満を抱いていたのも要因だった(この点に関する、新崎盛暉『沖縄現代史 新版』(岩波新書、2005年)の記述は不正確)。

1996年と現在(2018年)を比較して浮かび上がるのは、現在の沖縄の自民党系政治家から、自主性が失われたという点であろう。住民の意志で決まった県民投票の機会を住民に与えないという、石垣市、宜野湾市、うるま市の各議会の今回の非民主主義的な決定は、地元政治の論理によるものではない。そこには、安倍内閣や自民党の意志が濃厚に反映されている。

地方自治の象徴である県民投票に、国家権力が介入する現状を目の当たりにして、若者たちは政治に対する不安と不信に支配されている。

1996年の県民投票の際には、投票権のない高校生が企画して模擬投票を行うという出来事があった。高校生自らが呼びかけて、県内高校の9割にあたる63校で実施され、投票率は86.8%となった。結果は、日米地位協定を「見直した方がよい」と答えた高校生は75%、「見直しをしない方がよい」は5%、「分からない」が18%だった。また、米軍基地の整理縮小を「した方がよい」と答えた高校生は67%、「しない方がよい」は12%、「分からない」が19%であった。

おそらく、現在の沖縄の高校生に同じことは期待できないだろう。政治に不安と不信を抱く10代、20代の若者の大多数は、「県民投票をやっても何も変わらない」という見方をしているからだ。

しかし、市議会のボイコットはさすがにやりすぎだった。私は宜野湾市近隣の二つの大学で教鞭(きょうべん)をとっているが、宜野湾市議会が反対意見書を可決したことに、学生の何人かがめずらしく不快感をあらわにした。何も変わらないから県民投票は意味がないという言う学生が、投票の権利を奪われることには怒りを示した。

学生にとって、民主主義はもはや当たり前の権利であって、勝ち取るという感覚はない。その一方で、当たり前の権利を奪われることには、極めて敏感なのだ。

私は、ここにデニー県政の活路があると思う。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください