米ソの極秘作戦プロジェクト・フラはなぜ、長い間知られなかったのか?

2018年12月16日

北方領土問題の早期解決を訴えて行進する元島民ら=2018年12月1日、東京都中央区

北方領土問題の早期解決を訴えて行進する元島民ら=2018年12月1日、東京都中央区 歴史は残酷である。大国による「分割」が、人々にいつまでも深い悲しみと傷を負わせる。

大国間の陰謀や駆け引きの陰では、常に多くの住民が犠牲になってきた。米ソのすさまじい権謀術数が渦巻いた北方領土問題は、その最たる例だ。平均年齢83歳になる北方領土の元島民は今もなお、歴史と国家のはざまで翻弄(ほんろう)され続けている。

北方領土問題の元凶としては、「ヤルタ密約」がよく知られている。第2次世界大戦末期の1945年2月、アメリカのルーズベルト大統領、イギリスのチャーチル首相、ソ連のスターリン首相の連合国3首脳がクリミア半島のヤルタに集まった。そして、ソ連が1941年4月に締結した日ソ中立条約を破棄して対日参戦する見返りに、日本領だった千島列島と南樺太をソ連に引き渡すことで合意した。

アメリカは1941年12月の日米開戦直後から、ソ連に対し、対日参戦を再三申し入れていた。米軍機が日本を爆撃できるようにシベリアでの基地提供も求めていた。アメリカはヤルタ会談当時、原子力爆弾を秘密裏に開発していたが、完成のメドはなかなか立たない。日本との本土決戦でアメリカ人犠牲者をできるだけ少なくするためにも、ソ連を対日戦争に引きずり込む必要があったのである。

スターリンは1943年10月のモスクワで開かれた米英ソ3国外相会談の晩餐会の席で初めて、ドイツに勝利したのちの対日参戦する意思を表明する。そして、ヤルタ会談で対日参戦の条件として千島列島と南樺太の領有権や満州での権益が認められると、ドイツの降伏から2、3カ月後に、連合国にくみして対日参戦することで合意した。

北方領土交渉において、ソ連の継承国家であるロシアは、このヤルタ協定を引き合いに出し、国後、択捉、歯舞、色丹の北方4島の領有が「国際法で確認されている」と主張している。これに対し、日本は、「ヤルタ協定は密約であって法的根拠はない」と反論。4島は日本固有の領土であり、日ソ中立条約を一方的に破棄したソ連によって「不法占拠」されたとの立場を取ってきた。

さて、ここまでは本稿の前置きである。実はこのヤルタ会談では、他にも重要な密約があった。アメリカはソ連の対日参戦を決意させるために、ソ連に特別の軍事支援をすることも約束し、実行に移していたのだ。

具体的には、1945年8月14日に日本が連合国のポツダム宣言を受諾した後、ソ連軍は8月28日から9月5日にわたって北方4島を軍事占領したが、そのソ連の上陸占領作戦に、アメリカからの貸与艦船11隻が投入され、ソ連を軍事支援していた。「プロジェクト・フラ」と呼ばれる米ソの極秘作戦である。

「プロジェクト・フラ」とは、ソ連の対日参戦が決まった1945年2月のヤルタ会談の直後、米ソが始めた秘密裏の合同作戦だ。元アメリカ陸軍少尉、リチャード・A・ラッセル氏が1997年、ワシントンにあるアメリカ海軍歴史センターから『Project Hula: Secret Soviet-American Cooperation in the War Against Japan』(仮訳、プロジェクト・フラー対日戦争での米ソの秘密協力』との題名で本を出版している。インターネットでも無料で全文が公開されている。

リチャード・A・ラッセル氏の著書「プロジェクト・フラ」の表紙

リチャード・A・ラッセル氏の著書「プロジェクト・フラ」の表紙さらに、同書によると、アメリカ海軍は、アリューシャン列島に連なるアラスカ半島の先端に近いアラスカ州コールドベイの米軍基地にソ連兵1万2000人を集め、船舶輸送やレーダー、無線通信、ソナー、エンジニアリング、機雷除去などの習熟訓練を行なった。コールドベイにはアメリカ兵約1500人が常駐し、ソ連兵の指導に当たった。

ラッセル氏は本の序章で、このプロジェクト・フラが、アメリカが日独伊などの枢軸国相手に連合国を積極的に支援した「レンドリース法」(武器貸与法)の適用の一環とし、ソ連太平洋艦隊に貸与するアメリカ海軍艦艇の操船訓練だったと指摘している。そして、この米ソ合同極秘作戦が「第2次世界大戦における最大で最も野心的な米ソの艦艇移転プログラム」だったと述べている。

また、この本をめぐっては、アメリカ海軍協会が発行する雑誌『海軍史』ディレクターのウィリアム・ダドリー氏が前書きで、「第2次世界大戦末期のレンドリースと米ソ関係それぞれにおいて、ほとんど知れていない側面を取り上げている」と執筆をたたえている。

筆者は2018年10月10、11両日、北方領土問題の取材で、北海道根室市と羅臼町に行き、根室市長や羅臼町長、北方4島の元島民らの方々の話を伺った。その際、納沙布岬にある北方館の小田嶋英男館長から、この「プロジェクト・フラ」という米ソ極秘作戦の史実を初めて知った。

日本では、戦後70年となった2015年度から「北方領土遺産発掘・継承事業」に取り組んできた根室振興局北方領土対策課の手によって、プロジェクト・フラの具体的な史実が判明した。

同課は、サハリン州の歴史研究者、イーゴリ・A・サマリン氏が樺太南部と千島列島での上陸作戦に投入された全艦船を調べ上げた論文や、国後島の地元紙「国境にて」の過去記事など各種資料を照らし合わせ、北方4島の占領作戦には、前述のアメリカの貸与艦船149隻のうちの11隻を含む18隻(輸送船を含む)が使用されていたことを突き止めた。このアメリカの貸与艦船は、ソ連海軍によって千島列島のほか、南樺太や朝鮮半島北部の上陸作戦にも使われた。

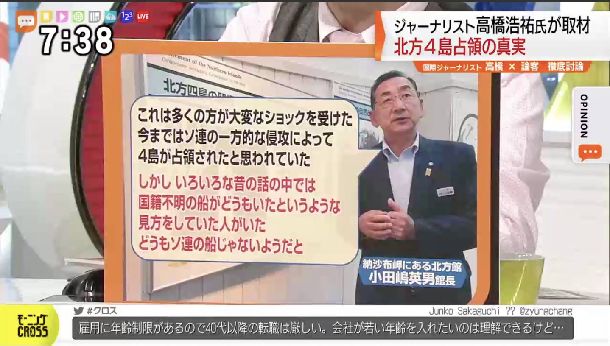

プロジェクト・フラについて紹介したTOKYO MXテレビ「モーニングCROSS」=2018年11月2日

プロジェクト・フラについて紹介したTOKYO MXテレビ「モーニングCROSS」=2018年11月2日北方館の小田嶋館長は取材に対し、「これは多くの方が大変なショックを受けた。今まではソ連の一方的な侵攻によって4島が占領されたと思われていた。しかし、いろいろな昔の話の中では、国籍不明の船がどうもいたというような見方をしていた人がいた。どうもソ連の船じゃないようだと」と述べた。

作家の半藤一利氏も筆者の取材に対し、「プロジェクト・フラの話は初めて聞いた。確かに当時、ソ連には上陸用舟艇がなく、日本陸軍もソ連の北海道への上陸を心配していなかった。私も(ソ連の北方4島上陸作戦については)おかしいなとは思っていた。ソ連時代は、こうした昭和史の資料がなかなか出てこなかった。ロシアになり、民主化されてから徐々に出るようになってきた。このため、私もソ連時代はなかなか資料を入手できなかった」と述べた。

この史実を知った時に、筆者も大変驚いた。なぜなら、1956年8月に日本の重光葵外相がロンドンでアメリカのダレス国務長官と会談した際、ダレス国務長官は「日本が歯舞、色丹の2島返還のみでソ連と平和条約を結べば、沖縄をアメリカ領にする」と恫喝(どうかつ)していた経緯があるからだ。

アメリカは戦中はソ連の北方4島占領を軍事支援していたのに、戦後は「2島返還でソ連と手を打つな。4島返還を目指せ」と日本を脅していたわけだ。見事なまでの二枚舌外交である。つまり、北方領土問題は、その時々に合わせて自国の利益を追求したアメリカの動向が大きく影響したのである。

ヤルタ密約では、ソ連の対日参戦の見返りに千島列島の領有を認める立場。そして、冷戦の最中は、アメリカは日本に「4島返還」を主張させる方が日ソ間を分断できると考えていた。北方領土問題を日ソ間のくさびとして残した方がアメリカの国益になるとの考えがあった。

鮮やかな色使いの建物が並ぶ択捉島の紗那(しゃ・な)(ロシア名・クリリスク)。島は軍事拠点化が進み、インフラ整備も活発だ=2018年9月18日

鮮やかな色使いの建物が並ぶ択捉島の紗那(しゃ・な)(ロシア名・クリリスク)。島は軍事拠点化が進み、インフラ整備も活発だ=2018年9月18日日本はソ連の対日参戦の動きを察知できなかったのか?

岡部伸氏の著書『消えたヤルタ密約緊急電―情報士官・小野寺信の孤独な戦い』によれば、日本帝国陸軍のストックホルム駐在武官だった小野寺信少将はヤルタ会談直後の1945年2月半ばに米ソの「ヤルタ密約」を入手、ソ連の対日参戦の極秘情報を東京の大本営参謀本部に公電で報告していた。しかし、この日本の国家の命運を左右する第1級の情報は、ソ連に和平仲介を期待する勢力によって「不都合な真実」として握りつぶされたとされる。岡部氏は、このヤルタ電抹殺に、大本営作戦課の参謀だった瀬島龍三氏が深く関わっていた可能性を指摘している。

岡部氏は著書で「ソ連への傾斜を打切り、もっと早い段階で米英との和平に応じる決断に至ることも十分可能だった。刃を向けて来るソ連を頼った終戦までの半年間を、日本は無為に過ごしたとも言えるだろう」と指摘する。

ただし、この超一流のインテリジェンス・オフィサーだった小野寺氏でさえも当時はプロジェクト・フラの存在をつかんではいなかったとみられる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください