外交文書公開で明らかになった秘密書簡と半導体交渉からの教訓

2018年12月20日

日米首脳会談に臨む安倍首相(左)とトランプ大統領。サイドレターの教訓は最近の日米経済交渉にいかされているだろうか?=2018年9月、米ニューヨーク

日米首脳会談に臨む安倍首相(左)とトランプ大統領。サイドレターの教訓は最近の日米経済交渉にいかされているだろうか?=2018年9月、米ニューヨーク米国は1987年、戦後初の本格的な対日経済制裁に踏み切る。それを招いた半導体貿易での日米両政府の秘密書簡、サイドレターとは何だったのか。「貿易戦争」や「保護主義」が喧(かまびす)しい今日、そこから何を教訓とすべきなのか。当時のキーパーソンらを訪ね歩くうちに輪郭が見えてきた。(上)に続いて報告する。

こうして生まれ、しかも伏せられたサイドレターがその後の日米関係に与えた影響を鑑みる時、そこに様々な教訓があるように思える。米国は今も世界一の経済大国でありながら、貿易赤字は相手国のせいだと経済制裁を振りかざす大統領を選んだ。そんな現代に半導体問題の教訓は一層重みを増すのではないか。

同志社大の大矢根聡教授(国際関係論)。日米半導体協議に詳しい=2018年12月、京都

同志社大の大矢根聡教授(国際関係論)。日米半導体協議に詳しい=2018年12月、京都そのインタビューの対象には、私が今回取材した船橋氏や黒田氏、田中氏も含まれる。大矢根氏の指摘はそうした諸氏の述懐と相まって、説得力を持って響いた。

私が教訓として受け止めたことは二つだった。まず、自由貿易体制を重んじる立場からみて、二国間の経済摩擦を解決しようと数値に言及することの危うさだ。

日本と米国が半導体問題から学んだことは真逆だった。大矢根氏は語る。

「半導体が焦点となった80年代後半から90年代にかけ、日米経済摩擦の分野と米国の対日貿易赤字が拡大する中で、クリントン政権が93年に誕生する際に対日交渉のレビューをしました。『20%』を掲げた半導体が数少ない成功例とされ、数値目標アプローチとして定着し、自動車部品などに及んでいきます」

「ところが日本では逆のストーリーになる。半導体協定は91年に延長され、96年に終了しますが、自由貿易主義の立場から数値目標には応じず、紛争についてはGATTを継いで95年に発足する世界貿易機構(WTO)で対処するという姿勢を全面に出すようになる。自動車部品での対米交渉も同じでした」

1995年11月のAPEC大阪会議の際の会談前に話す橋本龍太郎通産相(右)とカンター米通商代表。両者は自動車問題で激しくわたりあった。

1995年11月のAPEC大阪会議の際の会談前に話す橋本龍太郎通産相(右)とカンター米通商代表。両者は自動車問題で激しくわたりあった。そういえば、朝日新聞アメリカ総局長として当時ワシントンにいた船橋氏もこう語っていた。

「クリントン政権はnumerical target(数値目標)という管理貿易で一番ugly(醜悪)なものを日本に飲ませようとした。レーガン政権が半導体でやったのを見ていて、なぜ自動車でできないんだと。その時、橋本龍太郎は役人から『大臣、半導体の失敗がありますからこれだけはやっちゃいけません』と言われて、『そうか。こんなものけっ飛ばせ』となった」

半導体で92~93年に「日本市場での外国系半導体シェア20%」が実現し、米業界が復調する一方、韓国など新興国の成長もあって利害関係が錯綜(さくそう)する国際経済でWTOでの紛争処理が重みを増し、日米を初め二国間の摩擦は影を潜めていった。

そこへ、とにかく二国間交渉で米国に有利にことを運ぼうとするトランプ政権が2017年に登場したのだ。

大矢根氏は率直に驚きを語った。

「大統領自身がWTOは信用できないと公言し、WTOをスルーして次々と関税を引き上げている。米中では制裁をすればやり返すという貿易戦争になった。多くの専門家が予想しなかった事態です」

こんな米国にどう対応するかを考える時、半導体問題で日本の得た教訓は各国にとって貴重なはずだ。それは、米国との関係がどれだけ重要であっても、あるいは米国との関係が重要であるならなおさら、たとえ自国の経済が上り調子でも、米国との経済摩擦を解消しようと数値目標に言及してはならないというものだ。

米国は数値目標が実現しなければ不信を強め、実現すれば手応えを得て、いずれにせよますます数値目標にこだわるようになる。逆に相手国はそんな米国に辟易(へきえき)として、数値目標を拒むようになる。米国との関係を壊してはならないとの思いで言及した数値目標は、その場しのぎにしかならず、むしろ米国との関係をより悪化させることになるのだ。

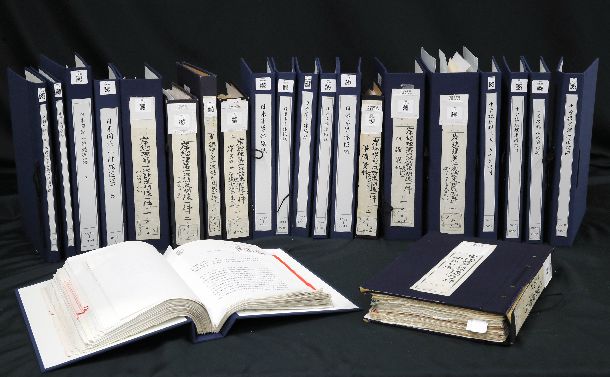

今回公開された外交文書=2018年12月、東京・霞が関の外務省

今回公開された外交文書=2018年12月、東京・霞が関の外務省それは、二国間の懸案について、両政府を代表する立場の者どうしで「文書」にしてまで確認したものを隠すべきではないということだ。サイドレターはまさにそうした文書にあたる。

「外国系半導体の販売が日本市場で5年で20%になるという米国産業の期待」という文言は、確かに日本政府が米政府に数値目標を示したものとは言い難い。だが、当時の松永駐米大使とヤイターUSTR代表の往復書簡で、その文言を「協定についての記録」として確認したことは紛れもない事実だ。わざわざそんな書簡を交わしておいて、なぜ隠したのか。

2011年に亡くなった松永氏が、退官から5年後の1994年に応じた朝日新聞のインタビューで明かしていた。

「協定が調印された時、この書簡を公表すべきだと考えた。だが東京では、こうした書簡は公表しないのが従来の慣例との意見が大勢だった。その背景には、公表すると、日本がなぜこのようなことをしたのかと批判を浴びるのではないかという懸念もあったようだ」

「みっともない話」だったからと、(上)で通産省OBの黒田真氏が言ったのと同じ趣旨だが、松永氏はさらに踏み込んでいる。

「半導体問題で日米がギクシャクした背景にこの書簡をめぐる食い違いがあったことは否めない。振り返ると、半導体協定を結んだ時にこの書簡も公表して、中身をきっちりと白日の下に出しておいた方が、双方にとってプラスだったと思う」

「ギクシャク」は、86年の協定締結から1年も経たずに米政府が制裁発動へ動いたことで露呈した。もしサイドレターが公開されていたら、数値目標をめぐる深刻な「食い違い」を内包するこの協定の限界がもっと早く「白日の下に」さらされ、制裁発動を避けるべく日米で新たな解決策の模索へ動けたのではないか。

私のそうした指摘に、かつて制裁発動直前の緊急協議に臨んだ黒田氏は「後知恵だ」と言った。また、(上)で言及した外務省OBの田中均氏はサイドレターを書いた当時を、「日米関係は危機で、何とかしなければならなかった」と振り返る。つまり、経済摩擦を収めるため、半導体協定を結ぶにあたっては、玉虫色の「20%」を入れたサイドレターを作るしかなかったし、公開していたとしても新たな解決策など見つかるはずがない、という反論だ。

だが、果たして他に道はなかったのだろうか。

大矢根氏は今回の開示文書を読んで、86年9月に日米半導体協定とサイドレターができるより前に、別のアイデアが日米協議で出ていた事実を指摘する。

同年5月の渡辺・ヤイターの閣僚協議に先立って開かれた若杉通産審議官とスミスUSTR次席代表による高官協議で、スミス氏の方が「5年先の見通しが出ないなら、年3回くらいのレビューのためのCONSULTING MEETINGを行うとの代案がありえる」と語っていたのである。

大矢根氏は言う。「それから10年後の96年、日米は政府によるシェアの調査と監視を定めた半導体協定がようやく終了するにあたり、別の枠組みを作ることで合意します。シェアの調査は各国の業界からなる『世界半導体会議』で行い、もめれば多国での政府間協議に持ち込めるというものですが、86年のスミスの提案はこれとよく似ています」

だが、87年4月中旬に米政府が制裁発動に踏み切った時、それはサイドレターを原因とする半導体協定の事実上の破綻(はたん)を意味していたのに、日米両政府はサイドレターを非公開にしたがゆえにそれを認めることができず、新たな解決策へ動けなかった。

1996年8月、日米半導体交渉の決着に喜ぶ日本電子機械工業会の大賀典雄会長(右)と米半導体工業会のウエバー会長。東京での記者会見でソニー会長でもある大賀氏は「数値目標の要素がない合意になり喜ばしい」、ウエバー氏は「政府の介入や存在は最小限になった」と述べた

1996年8月、日米半導体交渉の決着に喜ぶ日本電子機械工業会の大賀典雄会長(右)と米半導体工業会のウエバー会長。東京での記者会見でソニー会長でもある大賀氏は「数値目標の要素がない合意になり喜ばしい」、ウエバー氏は「政府の介入や存在は最小限になった」と述べたサイドレター非公開による事態の悪化を案じていた駐米大使の松永氏は、独自に動いていた。今回の開示文書によると、制裁発動直前にヤイター氏を訪ね、「事態改善のために日米共同の作業チームの設置」を提案。ヤイター氏は「賛成できる」と述べた。これが、制裁発動後に半導体市場の動きをチェックする日米事務レベル協議の発足につながったとみられる。

だが、半導体問題での制裁は91年まで続く。その後も数値目標とその是非をめぐって一進一退を続け、96年まで漂流することになる。

日米半導体摩擦においてサイドレターの存在が伏せられたことで、両政府が解決へのアプローチを共有できないことについての深刻さが広く共有されずに対処が遅れたことの重さを、大矢根氏はこうみる。

「半導体問題をもっと早く解決できていれば、日本はバブル崩壊前の経済大国であるうちに、冷戦の終焉(しゅうえん)で経済のグローバル化が進む世界にどう適応し、運営するかについて、大きなビジョンを打ち出せたかもしれない。だが実際は半導体問題が長引いて、数値目標をめぐる米国との摩擦が他の分野にも広がり、一時しのぎの対応を続けるうちにそうした機会を失ってしまった」

外務省は今も、半導体問題でのサイドレターは政府間合意ではなく、ゆえに伏せたことに問題はなかったという立場を変えていない。今回公開したのは、あくまで作成から30年たった文書は原則公開という内規をふまえたという説明だ。

先に述べた二つの教訓が日本政府内で理解されているのか、甚だ心もとない。繰り返して述べると、自由貿易体制を重んじる立場から、明確な政府間合意ではなくても文書で軽々に数値に言及すべきでないという教訓と、妥協してやむを得ずそうした文書を交わしたとしても、隠すべきではないという教訓だ。

一つ目の教訓に関し、2000年代前半に退官したある外務省幹部OBは、「少なくとも我々のころまでは、『半導体症候群』への反省として、日米間で同床異夢の文書を作るべきではないと省内で戒めていた。今のトランプ政権への対応を見ると心配でならない」と語る。最近の日米経済交渉への懸念であることは言うまでもない。

18年10月の日米首脳会談後、安倍晋三首相は記者会見で「TAG(物品貿易協定)交渉の開始で合意した」と語ったが、より広くサービス分野なども扱うFTA(自由貿易協定)だとする米政府と、いきなり食い違っている。協定締結に向けて19年1月にも始まる交渉で、同床異夢を避けられるのか。また、安倍首相の説明の粗さを見るにつけ、二つ目の教訓との関係で、決着時に国民への説明がきちんとなされるのかも心配だ。

G20全体会合に臨む中国の習国家主席(左)とトランプ米大統領=2017年7月、ドイツ・ハンブルク

G20全体会合に臨む中国の習国家主席(左)とトランプ米大統領=2017年7月、ドイツ・ハンブルク大矢根氏は歴史的な視点から語った。

「既存の大国と台頭する新興国には、互いの意図を錯誤して対立する危うさがある。日本の経済力が米国に迫った80年代、最先端分野の半導体で世界市場を争った両国の摩擦はその典型です。それと似て、今の中国と米国の関係を管理することは極めて難しいでしょう」

国際経済の視界が曇る中で、今回の外交文書公開で鮮明に浮かびあがった80年代の日米関係の緊迫と迷走、その原因となった「錯誤」の象徴としてのサイドレターは、少なくとも再び分け入ってはいけない道があることを、改めて喚起するものと言えるだろう。

大矢根氏を訪ねた後、東京に戻ってこの原稿を書き始めて、どうしてももう一人会いたくなった人がいた。86年、日米半導体協定のサイドレターの原案を外務省北米2課長の田中氏と一緒に作ったという、「通産省の相手方の課長」だ。

渡辺修・元通産事務次官。通産省の課長当時に半導体問題を担当し、その後も日米経済摩擦への対応に腐心した=2018年12月、東京・丸の内

渡辺修・元通産事務次官。通産省の課長当時に半導体問題を担当し、その後も日米経済摩擦への対応に腐心した=2018年12月、東京・丸の内渡辺修氏は通産事務次官まで務め、99年に退官している。サイドレターをどんな思いで書いたのか。それをテコに米政府が異例の制裁を発動し、その後の数値目標をめぐって90年代半ばまで迷走する日米経済交渉を通産官僚としてどう見続けていたのか。これまでの取材成果をぶつけるにふさわしい存在に思えた。

東京・丸の内の事務所を訪ねた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください