2018年12月23日

初詣客でにぎわう高尾山薬王院。正月は日本人の多くが神様に触れるときだが、その初詣でさえ参拝者は減少傾向?=2018年1月1日

初詣客でにぎわう高尾山薬王院。正月は日本人の多くが神様に触れるときだが、その初詣でさえ参拝者は減少傾向?=2018年1月1日平成という時代がはじまった頃は、「宗教ブーム」と言われた。

私を含め、宗教を専門に研究している人間は、そのブームに実体がないことを指摘したものの、たしかにこの時期、新新宗教をはじめ自己啓発セミナーやチェネリングなどに関心が集まっていたことは事実だ。

ところが、平成の時代が終わりを迎えようとしている今になると、宗教ブームなど雲散霧消し、跡形もなくなっている。

最近私は、『「オウム」は再び現れる』(中公新書ラクレ)という本を刊行し、オウム真理教がなぜ、あれほど陰惨な事件を引き起こしたかを、改めて分析した。宗教ブームの消滅には、オウムのことが深くかかわっているのは間違いない。

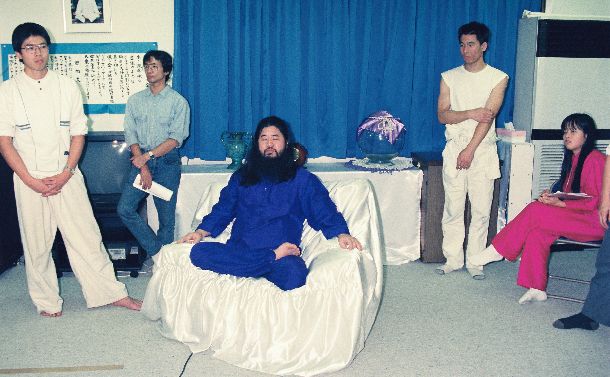

記者会見するオウム真理教の麻原彰晃(本名=松本智津夫)代表=1990年10月25日

記者会見するオウム真理教の麻原彰晃(本名=松本智津夫)代表=1990年10月25日日本では、新宗教の衰退が著しく、ほとんどの教団が信者数を減らしている。しかも、平成の時代に半減したところも珍しくないのだ。

「吹奏楽の甲子園」と呼ばれた普門館の解体がはじまっているが、ここは新宗教の代表、立正佼成会の建物である。

解体されるのは、老朽化し、耐震の面で問題が出てきたからだが、収容人数5000人近い建物が、この教団で不要になってきたことが大きい。解体後、再建されるということにはなっていない。

高校野球の方の甲子園で常連校になっていたPL学園の野球部が廃止されたのも、立正佼成会と並ぶ新宗教の代表、PL教団の衰退が関係している。

新宗教の信者は、高度経済成長の時代に爆発的に増えた。その後は、新たな信者を獲得できず、信者の高齢化が進んだ。亡くなる信者も多くなり、支部の統合なども進んでいる。

既成宗教も、仏教の本山や神道の本社に参拝する人の数は減りつつある。伊勢神宮の式年遷宮など、大規模なイベントがあるときには、人は集まる。しかし、普段の参拝者は減少している。地方から団体で参拝する人たちが減ったことが大きい。

はっきりと数字で示されているわけではないが、初詣でさえ参拝者は減少傾向にあるように見える。

スマホやインターネットが普及するなかで、神や仏にすがるということが意味をなさなくなってきた。何か困ったことがあれば、まずスマホを開く。そちらの方が、神や仏より、はるかに問題を解決するのに役立つのだ。

そうしたことは、日本でだけ起こっていることではない。

ヨーロッパ各国では、キリスト教の教会離れが進んでいる。理由は日本と同じだ。教会に頼っても、救いは得られないのだ。

カトリックの牙城とされてきた中南米では、プロテスタントの福音派への改宗者が激増している。そこには経済発展に伴う都市化の影響もあるが、福音派は日本のかつての新宗教のようなもので、病気直しなど現世利益を与えてくれるところに魅力がある。カトリックのような古い形の信仰は、現代には合わなくなっている。

キリスト教が比較的強いのはアメリカ合衆国である。アメリカの福音派は、トランプ大統領を生むことに貢献するなど、今も健在だ。

ただ、そんなアメリカでも、無宗教の人たちが徐々に増え、全体の4分の1くらいになっている。

ミサのためキリスト教会に集まった信者たち=2018年9月23日、香港

ミサのためキリスト教会に集まった信者たち=2018年9月23日、香港ただ、驚異的な経済発展にブレーキがかかり、低成長の時代になると、キリスト教の伸びは止まるだろう。それは、すでに韓国で実証されている。戦後、韓国のキリスト教は急成長し、40パーセントにまで迫ったが、今は頭打ちである。

宗教のなかで今でも活力があるのがイスラム教である。

イスラム教は中東の宗教からアジアの宗教に変貌し、世界第一のイスラム教の国はいまやインドネシアである。

イスラム教の信者が増えている決定的な要因は、人口の増加である。近い将来、さらに人口増が著しいパキスタンが、世界最大のイスラム教国になると予想されている。

このまま行けば、世界第1位の宗教の座は、キリスト教からイスラム教に移るであろう。あるいは、すでにそれに近い事態が起こっているのかもしれない。イスラム教圏からの移民の多いヨーロッパでは、「ヨーロッパのイスラム化」にどう対処するかが重要な課題になりつつある。

ただ、あまり認識されていないことだが、イスラム教は組織のない宗教で、教団を形成しない。また、礼拝や断食などをひたすらくり返していくことが信仰活動の核心であり、救済の仕組みは確立されていない。

キリスト教や仏教の信者からすれば、イスラム教が果たして宗教と言えるのかどうか、そこはどうしても疑問になってくる。

エルサレム嘆きの壁と岩のドームがあるエルサレムはキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の聖地だ

エルサレム嘆きの壁と岩のドームがあるエルサレムはキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の聖地だ イスラム教が拡大してきたのも、それが広がらなければ、神が定めた規範を守ることができないからだ。キリスト教や仏教では、信仰心が重視され、宗教は「こころの問題」としてとらえられる傾向が強い。けれども、イスラム教では、形になって表現されない「こころの問題」はさして意味をなさない。

神はすべてを定めたのであり、それに従って信仰活動を実践する人間は、死後に地獄に落とされず、天国に召される。イスラム教徒が一日5回の礼拝を欠かさないのも、すべてはそのためだ。

キリスト教や仏教に親しんできた人間にとって、イスラム教が理解できないと感じてしまうのも、宗教としての原理がまるで違うからだ。

イスラム教の神は絶対で、その分、人間同士のあいだには優劣の関係も上下の関係もない。イスラム教に組織が生まれないのも、それが関係する。それに対して、先進国はさまざまな形で組織が発達してきた社会であり、その点でイスラム教とはなじまない。

無宗教か、イスラム教か。これからの世界はその二者択一である。

祈禱室で祈りを捧げるムスリムの人たち=2018年5月11日、兵庫県姫路市

祈禱室で祈りを捧げるムスリムの人たち=2018年5月11日、兵庫県姫路市 平成の終わりに、日本も「移民国家」に移行しつつあることが明らかになった。今は、中国やベトナムなどから入ってくる人々が多いが、やがてはイスラム教圏から増えていくことになるだろう。人口が増加し、国外に人を出したいと考えるのは、イスラム教が広がっている国だからである。

日本にキリスト教が伝えられてから数百年が過ぎた。途中禁教の期間が長かったという問題はあるが、現在、日本人のキリスト教徒の数は、人口の1パーセントにも満たない。これにイスラム教やユダヤ教の信者を合わせても、1パーセントを超えない。世界の国々のなかで、これほど一神教を信仰する人間が少ない国は珍しい。

それだけ、土着の神道と外来の仏教が融合した「日本教」が根強いとも言えるが、海外から入ってくる人間が増えれば、状況は変わる。

『オウムは再び現れる』(中公新書ラクレ)

『オウムは再び現れる』(中公新書ラクレ)自分たちはいったい何を信じているのか。

信仰なしに生きることは可能なのか。

そうした問いに、次の時代の日本人は直面しなければならない。

明治時代に憲法を作った伊藤博文は、宗教の力が弱い日本では、皇室を国家の機軸にするしかないと考えた。その皇室も規模が縮小し、継承の問題に苦労するようになってきた。

無宗教であるということは、機軸を持たないということである。

機軸なしに日本の国家は成り立つのか。

次の時代の日本人は、この難問に直面することになる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください