新しい日韓関係をつくるには、植民地時代の「親日派」に対する歴史的再評価が必要だ

2018年12月26日

*この記事は筆者が日本語と韓国語の2カ国語で執筆しました。韓国語版(한국어판)でもご覧ください。

百済の最後の都である扶餘に復元された泗沘城=筆者提供

百済の最後の都である扶餘に復元された泗沘城=筆者提供朝鮮半島の三国時代(~7世紀)は日本との交流が活発であった。

『日本書紀』にも登場する高句麗の画僧曇徵は、日本に仏教を伝えるとともに、法隆寺の「金堂壁画」を描いたとされる(異説もある)。「金堂壁画」は東洋の三大美術品のひとつ。彼の来日は610年と推定されるが、歴史のなかの日韓文化、文物交流の代表的な人物として記録されたのである。

663年、百済が新羅と唐の連合軍に滅亡した後、亡国の悲嘆を味わった百済の流民たちが日本に亡命した。『日本書紀』には、664年に百済の「善光王」を難波に住まわせたという記録がある。

「善光王」は百済さいごの王である「義慈王」の王子であった。彼のひい孫である「敬福王」は今の枚方に移住したという記録もある。

『日本書紀』には、百済の滅亡後の665年に400名あまり、666年に2000名あまりの百済人の日本移住が記録されている。このように集団で亡命した百済人のなかには、王族と貴族、学者、技術者などが多数含まれていた。

彼らは法律、経学、薬学、兵法などに知見をもつ人々であった。それで日本の朝廷は、彼らに職位と官職を授与した。歴史的に推論すれば、彼ら百済の亡命者たちが本来の意味の「親日派」、その起源であろう。

「親日」を選んだということではない。彼らは日本を選択したのである。

「金堂壁画」がある法隆寺(壁画の本物は1949年火災で焼失、1968年復元)=筆者提供

「金堂壁画」がある法隆寺(壁画の本物は1949年火災で焼失、1968年復元)=筆者提供近代における「親日派」については多様に論じられているが、筆者はその始まりを1884年、韓国の進歩開化派の革命である「甲申の変」とみている。

既にそれ以前の1881年に明治政府の近代化政策を見学するために日本に派遣された「紳士遊覧団」の事例があるが、それは単なる客観的な文物交流の序幕であった。1884年12月、金玉均(キムオキュン)、朴泳孝(バクヨンヒョ)、洪英植(ホンヨンシク)、徐載弼(ソゼビル)、徐光範(ソグァンボム)らが日本公使の支持のもと、政変を起こして進歩改革政権を樹立した。

しかし彼らの革命は、清(中国)の兵力の支援を受ける保守勢力の巻き返しを受けて挫折する。「甲申の変」で成立した「親日開化政権」は「三日天下」で終わり、その中心勢力である金玉均、朴泳孝、徐載弼、徐光範などが日本に亡命するのである。

その後、朴泳孝は明治学院と慶応義塾で留学を経験してもいる。そして筆者が、彼ら「甲申の変」の主導者を近代親日派の嚆矢とみなすのは、彼らが日本の力に頼って自らの政治目標を実現しようとした最初の一派であるからにほかならない。

彼らには少なくとも大義名分はあったし、日本との友好的な関係をベースにして自分たちの国を強く建てようとする心情は見て取れる。

ところがここに、「日韓併合」のプロセスのなかにあって、私欲に走る「親日派」が登場する。もっとも明らかな事例がいわゆる「乙巳五賊」と呼ばれる人たちである。すなわち1905年のいわゆる「第二次日韓協約」において韓国の外交権がなくなるに際して、日本に積極的に協力した大臣たちで、李完用(イワンヨン)、李址鎔(イジヨン)、朴齊純(パクジェスン)、李根澤(イグンテク)、權重顯(クォンズンヒョン)たちを意味する。

1910年の「日韓併合条約」では、彼らのなかから李完用が内閣総理大臣として条約の当事者になった。

朝鮮の名士たちの日本軍支援兵支持に関する記事、女性の戦争協力を激励する梨花女子専門学校長の金活蘭(キムファラン)の記事など、『毎日申報』1943年12月26日=筆者提供

朝鮮の名士たちの日本軍支援兵支持に関する記事、女性の戦争協力を激励する梨花女子専門学校長の金活蘭(キムファラン)の記事など、『毎日申報』1943年12月26日=筆者提供植民地時代になって本格的な「親日派」の時代が始まる。

この時代の「親日派」は、大きく二つに分類することができる。ひとつは自身と自身を中心にする私的共同体の「既得権益」の維持と拡張のための親日派であり、もうひとつは最小限の生存のための「生存形親日派」である。

第一の「既得権益親日派」は極めて出世指向的であり、私益追求型であるといえる。彼らは積極的に日本の朝鮮に対する植民地統治に協力した。そしてその協力の報償として得る甘い果実を、個人と一族あるいは親衛共同体の利益としてむさぼった。

彼らの行動は、他の韓国人に被害を及ぼしたばかりでなく、競争的な関係である日本人にも否定的な影響を及ぼすほどに度が過ぎたものであった。彼らの積極的な親日、あるいは過度の親日行為からは、彼らが自分の私益のためなら日本だけでなくどんな相手にも協力し、追従するであろうことがうかがえる。

一方、ふたつめの「生存形親日派」は、民衆に強制される親日要求に抗うことができずになされた親日行為である。それは植民地の民衆として受け入れなければならない最小限の義務や、日本統治末期に特に強要された創氏改名、神社参拝、天皇崇拝、日本語使用であり、さらには徴用、徴兵、勤労挺身隊への参与などを挙げることができる。

彼らには選択の余地がなかった。だから彼らの行為だけを取り上げて「親日」と規定することには難しい側面がある。

さて、ここにもうひとつ別の親日の類型がある。すなわち一部知識人の「イデオロギー的親日」である。

彼らは特にファシズムの絶頂期に、日本の「皇道精神」に実際に同化されていて、それを積極的に受容して宣揚することが、自らの民族にとってもっとよい道であるという認識から、信念的に親日を遂行した。もちろん彼らも個々人の状況とその行動様式からみると、大きくいって「既得権益親日派」の類型に分類することが可能であろうが、その価値観と確信的信念のつよさと、彼らの行為の顛末の特徴を抽出するときに、やはり一部は区別して論じられるべきであろうと思われる。

植民地時代の終焉と共に朝鮮半島は分断された。対立と戦争の歴史は継続されたのである。

分断以降の北朝鮮の場合は、ある程度は親日派粛清、つまり植民地支配下における既得権受益者に対する整理が進められたといえる。

しかし、南の韓国の場合は、全く別の様相が展開された。

韓国にはアメリカの支援を得た李承晩政権が誕生した。国内の支持基盤が貧弱な李承晩政権は、日本の植民地下の協力勢力をそのまま登用しなければならないという現実的な問題があった。登用された彼ら李承晩政権の基盤勢力は、通用の用語規定によれば親日派勢力ということになる。

李承晩政権の軍隊は、ほとんど日本軍将校出身者が創設し、指揮した。李承晩政権の警察組織も、やはりそのまま朝鮮総督府の警察出身者が掌握した。判検事をはじめとする法曹界はもちろん、言論界、教育界、文化界から宗教界に至るまで、既得権益のほぼ全てについて彼らが中心になった。李承晩当人を親日派とはいえないが、彼が権力の基盤としたすべての勢力の主軸は、日本植民地支配期とほどんど重なる人々なのである。

そのようなわけで、政権成立の直後、1948年10月に名目的に設置された「反民族行為特別調査委員会」は、1年あまりの活動をしただけで挫折し終わってしまった。7000名ほどの親日派のリストを作成し、一部の代表的な親日派を逮捕するという成果をみせた特別委員会は、警察組織から弾圧を受けた。警察が委員会の事務室を襲撃して、その活動を妨害するような事件があって失敗してしまったのだ。

彼ら日本植民地支配下の既得権益勢力であった人々が、韓国の独立以降に新しく掲げた存在意義と名目は、第一に反共、第二に親米、第三は保守、第四としてまれに民族主義であった。

まずもっとも声高に叫ばれた存在意義と既得権益維持の名目は、徹底的な反共であった。植民地時代に独立運動家たちを追跡して逮捕、取り調べてきた朝鮮総督府の警察がそのまま大韓民国の警察になり、朝鮮の「光復軍」「独立軍」を相手にして戦った日本軍将校出身者たちが韓国軍を率いて、左翼狩りと共産主義者の処断にその対象だけを変更した。

厳しい冷戦の状況における南北の戦争と対立下では、鮮明な反共の名目や自己主張は植民地支配下での既得権益勢力、つまり親日派には最大の救いであった。そして彼らはすぐに、親密な関係の対象を日本からアメリカに変更した。なんの躊躇もなく、瞬く間に、「親日派」は「親米派」として再誕生したのである。

8.15以後の韓国社会では、アメリカにどんな形でも関係があり、英語が少しでも話せて、さらにクリスチャンであれば出世条件として最高であるというブームがあった。

キリスト教は親米項目の主要な変数であり、アメリカとの密接な関係に加えて、李承晩個人がキリスト教徒であったということもあって、李承晩政権がいわゆる「親キリスト教政権」の特徴をもっていたこととも関連してのことであろう。

それらキリスト教の指導者の大部分の者は、植民地時代に日本とのつながりのなか、いわゆる「日本的キリスト教」を声を励まして叫んだ人物であった。しかし、この時代には、彼らが植民地時代に既得権益をもち、日本に協力する勢力であったこと、つまり親日派であったことは何も問題にならなかった。

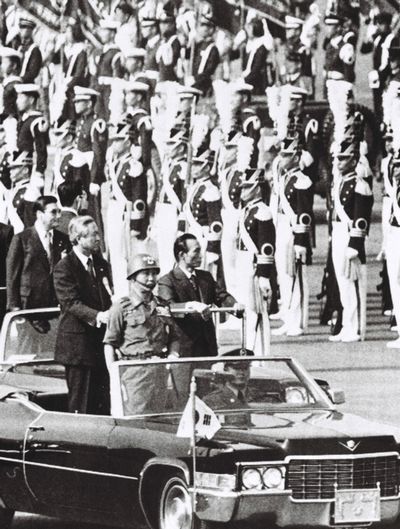

オープンカーで閲兵する朴正熙・韓国大統領=1977年12月19日、ソウル

オープンカーで閲兵する朴正熙・韓国大統領=1977年12月19日、ソウル朴正熙自身も日本軍将校出身でいわゆる植民地既得権益勢力の一人であった。わけても彼は、個人的に天皇に血書を書いて忠誠を誓約したことがあるような熱血の日本軍将校であった。

彼の政権の全体的な傾向はそれ以前と同様であったが、彼と彼のとりまきの政権の権力運用の方式はより巧妙であった。反共を「勝共」や「滅共」のような用語に変更してさらに徹底化するだけでなく、彼らは対日本政策も変更した。時代的な要請もあったのだが、彼は積極的に「日韓国交正常化」を実行した。

一部には彼の過去の親日的行為やその人脈などがそこに活用された可能性があるという評論もあるようだ。しかし彼の日本利用にはもっと実利的な側面があった。それは「対日請求権」を利用して、政権の最大目標である経済開発のベースを作ることであった。

そしてまれなことではあるが、彼らは対日政策において民族主義の理念を標榜することもあった。朴正熙時代以降、韓国の保守既得権益勢力は特に日本との関係においてのみ民族主義を部分的に利用した。南北関係や対米関係において民族主義はひそかに除外され、対日関係にだけ登場するような民族主義の選別的な利用方法である。

これは植民地既得権益勢力とその後裔たちが、民族主義者というに値しない存在であることを如実に示している。

1935年生まれで現在ロンドン大学の名誉教授であるマルティナ・デュークラーの韓国学研究は、世界的に評価が高い。

彼女は最近も韓国を訪問して持論を述べた。すなわち、韓国では歴史的に、新羅時代の初期から19世紀後半、つまり朝鮮時代末期までの千五百年以上において、既得権の「出系集団」(氏族、decent group)が支配する社会が継続されたという主張である。時代は三国時代から高麗、朝鮮と変遷して、宗教や時代の根本になる価値観なども移ろってきたが、支配的既得権益勢力は一貫して維持されたという説である。

もちろん部分的に補足や説明が必要な点もあるが、彼女の説の全体に対する評価としては正確だといってよい。

しかし筆者は彼女の論議にさらに付加したい。それは日本の植民地支配時代とそれ以降の時代においても、韓国の政治、社会、経済、文化権力の継承において同様に変化がなかったということである。それゆえ筆者は、植民地支配下での既得権益勢力すなわち親日派に対しても、このような観点から再認識をしなければならない側面があると理解している。

日本の植民地支配下での親日派は、継続的に自らとその家族、一族の私欲を追求してきた。日本と親密な関係を作ったのも、彼らの目標を達成してそれを保持する手段でしかなかった。

歴史に「もし」という言葉はないが、万が一朝鮮半島が日本の植民地ではなくロシアの植民地になったとしたら、あるいはそうではなくずっと中国の影響力下におかれていたとしたら、彼らはまちがいなく「親ロ派」や「親中派」であったはずである。

彼らが守ろうとしたものは、新しいビジョンでもなければ、民族共同体の未来でも、大義名分でもない。彼らにとっては自身と自身が帰属する狭い共同体の私益だけが重要な課題であった。

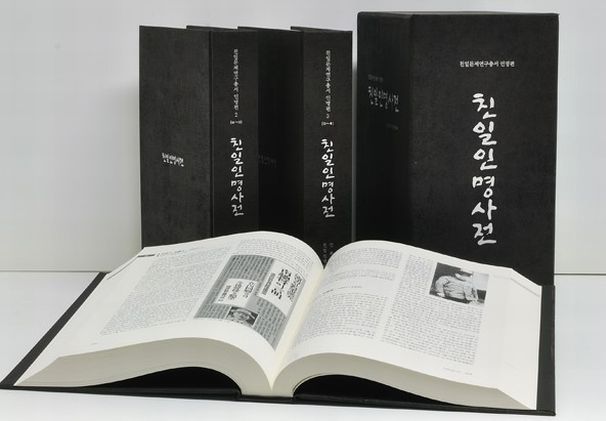

韓国民族問題研究所発行の『親日人名事典』(2009)=民族問題研究所HPより

韓国民族問題研究所発行の『親日人名事典』(2009)=民族問題研究所HPより2009年11月、韓国民族問題研究所は至難の作業の末に、日本植民地支配下で既得権益を受けたいわゆる親日派4389名の行跡を記録した事典を発刊した。8.15から64年ぶりのことである。それは彼らの過ちを断罪することが目的であったというより、後世に記録を残すことに意義を認めてのことであった。

しかし彼らと彼らの子孫たちは、すでにもはや「親日派」ではなく「親米派」、「親中派」、あるいは別の宗主を戴いて新たな保身の道を歩いている。

彼らにはまだ「親日派」の名が冠せられていても、実際には日本に対する徹底的な裏切りの道を選んでからすでに長い時間が過ぎているのである。そうであればこそ、親日派に対する歴史的な再評価が新たな日韓関係の展開のためにも必要であろうと思われる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください