2018年12月22日

冷え込む夕方、あつあつのビリヤニは、体を芯から温めてくれる。写真は認定NPO法人難民支援協会提供の1枚を除き、筆者撮影

冷え込む夕方、あつあつのビリヤニは、体を芯から温めてくれる。写真は認定NPO法人難民支援協会提供の1枚を除き、筆者撮影

夏のような陽気もつかの間、一気に気温が下がり、神奈川県内とはいえ雪が降りだしそうな天気が続いた12月初旬。駅前の喧騒を抜け、静かな住宅街へと車を走らせる。急な坂道を上ってはまた下りを繰り返しながら、小高い丘の上に並ぶ団地にたどり着いた。凍てつくような風に吹かれると、家々の温かな灯がなおさら愛おしく見える。「こっちこっち!」と団地の一室から迎え出てくれたのが、カビールさん(57)だ。バングラデシュの出身、今年で日本に来て13年が経つ。「寒さの中、待たせてはいけない」と慌てて迎えにきたのか、寒空の下、サンダル姿で駆け寄ってきてくれた。

冷たい風が団地の間を吹き抜ける中、私たちを出迎えてくれたカビールさん

冷たい風が団地の間を吹き抜ける中、私たちを出迎えてくれたカビールさんドアを開けた瞬間に、スパイスや野菜、みずみずしい料理の香りが私たちを一気に包み込んでくれた。キッチンで妻のジョフラさん(51)が、ちょうど夕食の支度をしているところだった。鍋からは既に、じゅっという食欲をそそる音が響き渡っている。

「いらっしゃい」と物腰柔らかく迎え入れてくれたジョフラさん

「いらっしゃい」と物腰柔らかく迎え入れてくれたジョフラさんこの日料理して頂いたのは、バングラデシュをはじめ周辺国で広く親しまれている「ビリヤニ」だ。炒めた玉ねぎを、ヨーグルトなどでマリネした肉と一緒に水分が飛ぶまで煮込み、ご飯と混ぜ合わせる。さらには一緒に食べる魚のハンバーグや鶏肉の炒め物、サラダやデザートまで、慣れた手つきであっという間に豊かな食卓が出来上がった。

ヨーグルトにつけこんだ肉は柔らかく、優しい味わいに仕上がっていた

ヨーグルトにつけこんだ肉は柔らかく、優しい味わいに仕上がっていた ビリヤニに混ぜる卵は、サフランでほんのり黄色に色づいている

ビリヤニに混ぜる卵は、サフランでほんのり黄色に色づいている スパイスや調味料は、ジョフラさんが独自に混ぜ合わせ味を調えていく

スパイスや調味料は、ジョフラさんが独自に混ぜ合わせ味を調えていく 他の料理が冷めないように、とジョフラさんが手際よく鶏肉を揚げていく

他の料理が冷めないように、とジョフラさんが手際よく鶏肉を揚げていく 手作りのプリンは、カモミールの香りが口いっぱいに広がる

手作りのプリンは、カモミールの香りが口いっぱいに広がる「今はハラール(イスラーム法において合法なもの)の食材店で材料を買っているけれど、日本に来る前はほとんど、お金で買うことなんてなかったわ。魚は夫の実家の池から獲れたし、野菜だって畑で育てていたんですもの」。食事をお皿に盛りながら、ジョフラさんは目を細め、肥沃な大地に恵まれた故郷での日々を語ってくれた。

外食はほとんどせず、家のご飯で日々を過ごしているという

外食はほとんどせず、家のご飯で日々を過ごしているという「ねえねえ、スパイスこっちの方がいいわよね?」「違う、これだ」「いいえ、こっちよ!」という、側から見ると微笑ましいやり取りが続き、2人の過ごしてきた長い時を思わせた。けれども日本での暮らしに至るまで、家族は長年引き裂かれたまま、過酷な日々を過ごしてきた。

カビールさんはバングラデシュの首都、ダッカから北西部に車を3時間ほど走らせた街の出身だ。敏腕新聞記者として、政府の汚職や過激派勢力の動きに対し、次々に鋭い記事を執筆し続けていた。「報道の自由やジャーナリストの保護に関しては、全てが日本と真逆だと考えて下さい」と語る通り、取材は密告や圧力との闘いだった。命に危険が及ばないよう名前は伏せて掲載を続けていたものの、カビールさんの情報はやがて密かに、過激派勢力の手に渡されてしまうことになる。殺害を予告する手紙が届くようになり、警察に保護を求めた。ところが警察の汚職を摘発する記事を書くと、その警備がぴたりと止まる。ジャーナリストの活動を守る国際組織である「ジャーナリスト保護委員会」(Committee to Protect Journalists,CPJ)の手を借りながら、しばらくダッカに身を寄せた。

実は安全を求めて海外へと逃れたのは、日本が初めてではない。1991年に軍事政権が終わり民主化されるまで、6年ほどドイツに滞在していたことがある。だからこそ最初は、ヨーロッパ諸国への渡航を試みた。ところが2001年9月11日に起きたアメリカの同時多発テロから数年が経ってもなお、ムスリムの人々に対する風当たりは強く、ビザ申請は厳しさを増していた。唯一ビザを得ることができたのが、日本だった。

カビールさんは事前に情報を収集し、日本の難民認定がいかに狭き門であるかを知っていた。日本のビザを得てもなお、何とか他国に逃れられる可能性がないか模索した。そうこうしている間にも、自分の居場所がまた突き止められてしまうかもしれない。一刻を争う中で、やむを得ず2005年、単身で日本へと渡航した。難民支援協会の情報もネットで調べていたため、来日して数日後には事務所へと向かい、難民認定の手続きに取りかかる。それが日本でカビールさんが難民認定を得るまでの、複雑で長い道のりの始まりだった。

来日した翌年、2006年の難民受け入れ状況は、申請者954人に対し、認定者数は34人、これは前年よりも12人少ない人数だった。カビールさんの申請も不認定とされ、弁護士と共に異議申し立てをするのと同時に、不認定処分の取り消しを求める裁判を起こした。

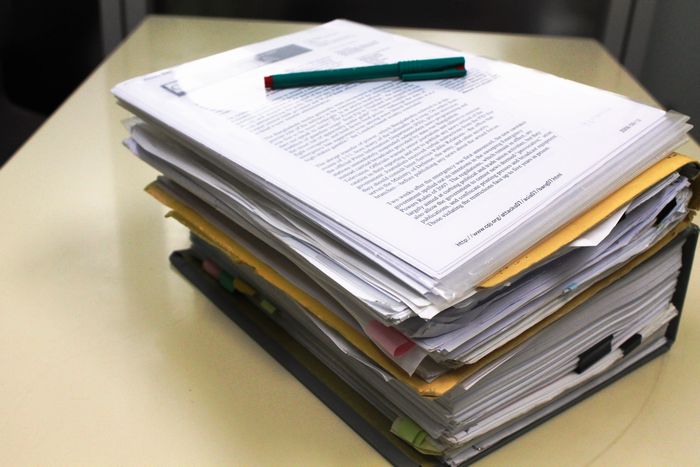

新聞記者として書いていた記事をはじめ、証拠になりえる書類は数多く残されていたものの、何とかかき集めた大量の文章を、今度は弁護士や支援者たちが日本語に訳していかなければならない。(※注1)やっとの思いで辞書よりも分厚い証拠書類の束を提出し、3年後の009年にようやく認定を得るに至った。(※注2)

※注1:実際の面接は通訳が入るが、もしもその訳が間違ってしまった場合などは、書類との齟齬が生まれ、認定を得るためには不利となってしまう可能性がある。けれどもそのインタビューを録音、録画するための制度は整っていない。

※注2:異議申し立てと裁判を同時並行で行っていたが、異議申立で認定の結果が出たた、裁判は判決が出る前に取り下げた。_

カビールさんの難民申請のために準備した書類の束。(提供:認定NPO法人難民支援協会)

カビールさんの難民申請のために準備した書類の束。(提供:認定NPO法人難民支援協会)ところがほっとしたのもつかの間、カビールさんは更なる壁に突き当たることになる。認められるはずだったはずの家族呼び寄せが、理由も告げられないまま退けられることになる。「妻や子どもたちについて、“彼らは本当に家族なのか?”という疑いまでかけられました。それを証明するために、弁護士さんが現地まで赴き、写真を撮り、持ち帰ってきたこともありました」。

いつになったら呼び寄せが叶うのか、その日は本当に来るのか、先行きの見えない不安を抱えながらも、故郷にいる家族を自分が支えなくてはならない。これまで記者の仕事に力を注いできたカビールさんは、肉体労働などは不慣れだった。ところが40代の後半に差しかかり、日本語も上手く話せないカビールさんが日本で得られる職は限られていた。「例えば工場で鉄の切断をする仕事は、1センチでも間違えば、指が切れてしまうような危険なものでした。初めて経験する作業ばかりで、常に緊張しながら現場に立っていたんです」。

インターネットでSkypeなどが活用できるまでは、食費を切り詰めながら家族に国際電話をかけていた。その頃、妻のジョフラさんも子どもたちに危険が及ばないよう、常に神経をとがらせなければならなかったという。「娘たちを学校に一人で行かせたことはありません。日が落ちた後の外出も避けていました」。心配をかけまいと事情を伝えていなかった子どもたちは、「どうして夜、外に出ちゃダメなの?」と反発した。電話越しだけではなかなかコミュニケーションが取りきれないもどかしさが、カビールさんの中にも募っていた。「だんだんと、自分の人生が無意味にさえ思えてしまいました。家族にも会えず、友人もできず、生きがいにしていた、“書く”ということもできなくなってしまったのですから」。

もう家族と触れ合える日は、二度と来ないのかもしれない。希望が消えかけていた2014年、ようやく家族の呼び寄せの許可が下りた。けれどもそれは、素直に喜べる結果ではなかった。長男は既に成人し、自分の「子ども」として呼び寄せられる年齢を超えてしまっいたのだ。カビールさんが日本に来た当時、長男はまだ15歳。あの当時、あるいは難民認定されてすぐに呼び寄せが叶っていれば、日本で共に暮らすことができていたかもしれない。来日できたのはジョフラさんと、未成年の次女だけだった。

ジョフラさんは今、団地の棟の責任者の一人でもある。毎週土曜日は責任者同士でミーティングを行い、近所の住人たちと顔を合わせている。ただ、近隣の人々とのつながりは決して濃いものではないという。

日本に来て4年近く。時折英語を織り交ぜながらも、ジョフラさんとの会話はほとんどが日本語だ

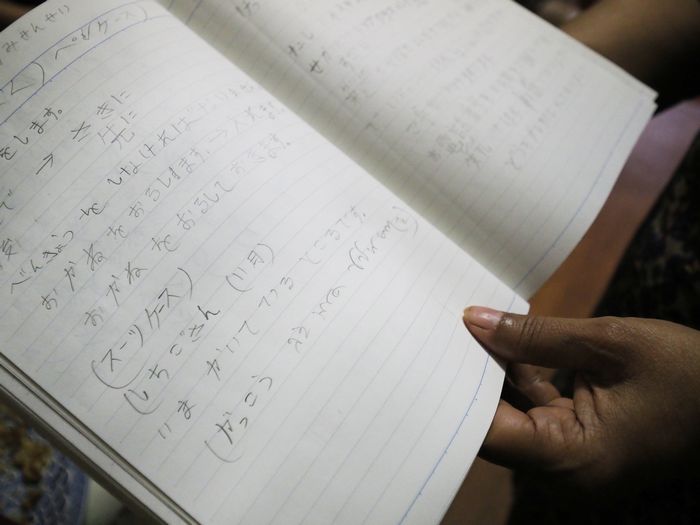

日本に来て4年近く。時折英語を織り交ぜながらも、ジョフラさんとの会話はほとんどが日本語だ ジョフラさんが毎日少しずつ練習を重ねてきた日本語ノート

ジョフラさんが毎日少しずつ練習を重ねてきた日本語ノート 今に至るまで支えとなった人々にはもちろん感謝を抱きつつも、カビールさんは今の日本社会をジャーナリストらしい鋭い視点で観察している。「資源が乏しい中でも、これだけ質の高い製品を作り出してきた、世界で唯一の国だと言えるでしょう。夜に街へ女性が

一人で出歩ける治安のよさも、最初は驚きました」。

ただ、と言葉を選びながらカビールさんが続ける。「今でも忘れられないのは、自分の難民認定証を手渡した法務省側の担当者のことです。“ありがとう”と握手のために差し出した私の手に、全く応じもしてくれませんでした」。買い物先の店や飲食店でも、単に「仕事」として人に接し、「感情」が感じられないことへの違和感が増していったという。「忙しすぎるんではないでしょうか。まるで常に何かに追われているように」と。私自身も全く同じ違和感を抱いたことがある。カンボジアの村で穏やかな日々を過ごしてから帰国した際、新宿駅で急に寂しくなり、うずくまったことがあった。これだけ人々がいるのに、なぜ目も合わせず、先を急ぎながら歩き去っていくのだろう、と。そこには私たちが時間に追われる日々の中で、すり減らすように失ってきた何かがあるかもしれない。

今年の10月、カビールさんの父親が亡くなったという知らせが故郷から届いた。亡くなる前に手を握ることも、葬儀に参加することも叶わなかった。けれども同じ日、今はイギリスにいる長男、長女が難民認定を受けられたと連絡があった。スマートフォンのアプリを通して送られてくる孫の動画を見つめる時、カビールさんの顔は一瞬、ほころぶ。父親との再会は叶わなかったが、せめて今生きている家族と再び平穏な日々を共に過ごせる未来を、カビールさんは夢見ている。

お孫さんが誕生日ケーキのロウソクを吹き消す動画が送られてきていた。いつか一緒にこの瞬間を過ごしたい、とカビールさん

お孫さんが誕生日ケーキのロウソクを吹き消す動画が送られてきていた。いつか一緒にこの瞬間を過ごしたい、とカビールさんカビールさんたちをはじめ、迫害や危険から日本に逃れてきた人々が、今度は「孤独」で追い詰められることのないように。私たちの社会は今、どう変わるべきなのだろうか。

自室の壁には、バングラデシュの国旗が大きく掲げられていた。「国旗は日本と似ているのにね」、と

自室の壁には、バングラデシュの国旗が大きく掲げられていた。「国旗は日本と似ているのにね」、と※この連載の関連イベントを2019年1月31日に開催します。詳しくはこちら。

(この連載は毎月第4土曜日に掲載します)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください