アジア内の序列競争から脱却し、多様性を取り込む新しいアジア観が必要だ

2019年01月13日

*この記事は筆者が日本語と韓国語の2カ国語で執筆しました。韓国語版(한국어판)でもご覧ください。

筆者(左端)の留学時代の語学コースの同級生たち。韓国、中国、台湾、アメリカ、フランス、イギリス、ブラジル、キプロスなどの国籍を持った友人たち=1989年秋の京都、筆者提供

筆者(左端)の留学時代の語学コースの同級生たち。韓国、中国、台湾、アメリカ、フランス、イギリス、ブラジル、キプロスなどの国籍を持った友人たち=1989年秋の京都、筆者提供時はだいぶさかのぼるが、韓国でこんな言葉が広く知られていた。

「あちらから人と軍人と女が歩いてくる」

「人」とは成人男性をいう。つぎに特殊な存在としての「軍人」、そして女性を「人」とは別の存在として差別的に呼称する「女」である。半ば冗談に近かったが、当時の一般の男女差別意識を皮肉る言葉だった。

一方、筆者の留学時代に経験したことだが、ある日、大学の食堂で偶然出会ったイギリス出身の留学生、中国から来た留学生と一緒に昼食を食べていた時、身近で接することのよくある日本の友人が、私たちの食卓に近づき、「韓国人、中国人、外国人(実際の表現では「外人」と呼んだ)が一緒にご飯食べてるね」と声をかけてきた。筆者はその時、不思議に思って彼に尋ねた。

「韓国人と中国人は外国人ではないの?」

その日本の友人は少なからず当惑し、もちろん韓国人、中国人も外国人にあてはまるが、自分でも知らないうちにそのように表現してしまったと答えた。

彼だけが間違ったわけではない。そのように区別することが、当時の一般的な基準だったのかもしれない。

その後も筆者が感じたところだが、日本社会の通念として、同じ肌色のアジア人、特に韓国人や中国人、台湾人などに対する外国人意識は著しく低かったとはいえまいか。外国人といえば、通常は欧米の西欧人、または肌の色が黒かったり、顔立ちが完全に異なるアフリカや遠い西南アジア人を意味するものであったように思う。

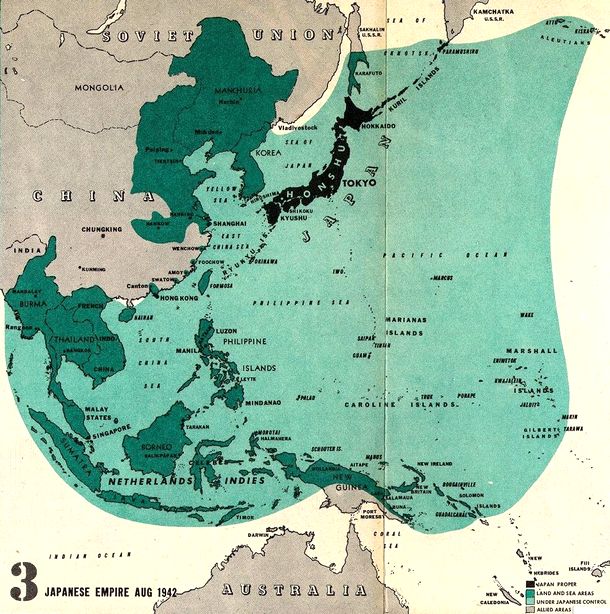

そこにはいくつかの理由があるのだろうが、歴史的な観点でいうなら、日本の支配下にあった地域に対しては、つまり植民地や占領下のアジアに対する認識は、日本人にとって日本と全面的にアイデンティティを異にする外国とはみなさないという一面があったということができる。

1942年8月、当時の日本の植民地および日本軍占領下のアジア地域の地図。緑の部分が日本の支配地域=筆者の講義資料の中から

1942年8月、当時の日本の植民地および日本軍占領下のアジア地域の地図。緑の部分が日本の支配地域=筆者の講義資料の中から最近、日本の副総理の発言が話題になった。いわゆる世界の先進国である「G7」に日本だけが有色人種国家として参加しているという発言だ。その趣旨は、アジアの国として唯一、世界の先進国の列にまじって、政治や経済をリードしている日本のプライドを強調した言葉だと理解できる。

しかしその深部には、日本はアジアであるが決してアジアではなく、むしろアジアであることを望まないといった感情が込められているとみることができる。そしてそれはまた、近代日本の歴史的な欲望でもあった。

日本の近代史における近代化の速度は、他には比類をみないものであった。きわめて高速で、強力だった。その目的が、一刻もはやくアジア諸国の前近代性を超克し、西欧諸国と肩を並べることにあったことはいうまでもない。

当時の大部分の日本の指導者たちのアジア認識は、アジアは後進の地であり、はやく捨て去るべき古い過去の残滓であった。

しかし一方で、ここには見逃すことのできない日本の内面のアンカーがあった。すなわちそれは、近代化をいくら進めても、そうして西欧の文明をすべて受け入れるとしても、その基底の「魂」、精神だけは日本固有のものを保持しようとする意思である。

ここで筆者は、これを近代日本とキリスト教の関係から解釈してみたいと思う。いうなれば「近代日本のキリスト教コンプレックス」である。まず筆者の論文の一部を引用する。

カトリックでもプロテスタントでも日本のキリスト教受容の時期は韓国と比べてかなり早い時期であった。カトリックのイエズス会による近代宣教は中国より日本が先である。

1549年8月15日イエズス会のフランシスコ・ザビエル(Francisco de Xavier)が九州の鹿児島に到着したことにより日本宣教の基点となったので、韓国より200年以上前である。短い期間でカトリックの教勢が拡張されたが、その後政治的な理由でカトリック弾圧時代になって多くの殉教者が出た。一部はいわゆる「隠れキリシタン」というグループになって地下に潜伏した。

以降の日本では数百年間、キリスト教は禁教であった。鎖国と禁教の時代、1639年以来、西欧勢力としてはオランダの船舶だけ入港が許されて、長崎の出島での貿易取引があったこと以外にはキリスト教をはじめ西欧文物との接触は一切禁止であった。

しかし近代以後日本も門戸開放の波高を防ぎとめることはできなかった。1853年のいわゆる「安政条約」で鎖国の閂が解けたし、じわじわとキリスト教に対する禁教政策も解消された。

そうではあるが、明治維新の勢力を中心にする日本近代化推進グループの大多数のリーダーには、キリスト教は相変わらず警戒の対象として注視しなければならないものであった。キリスト教をはじめとする宗教政策こそが近代日本の対外戦略であり、国内の国民統合のキーポイントだったのである。

筆者はこの時代以降の日本近代の歴史を「キリスト教コンプレックス」からも読めると思う。まず彼らは近代日本の目標を「脱亜入欧」に見定めた。すなわちアジアから出て、あるいはアジアを乗り越えて西欧化を目指すという意味である。このような近代化政策によって、驚異的な速度で日本は西欧モデルの近代化に進んでいった。

しかしながらやはりここで一番大きな問題になるのは西欧文明の根本であるキリスト教をどうするかということである。すでに日本はカトリック弾圧の時代よりその弾圧の理由として政治、外交の面から西欧諸国に対する警戒が重要なポイントであったし、キリスト教を禁止することが西欧勢力の侵略より国を守ることであると信じていた。

半強制的な門戸開放以降やはり西欧諸国の強圧によってキリスト教の宣教の自由は許容したが、依然としてキリスト教は危険なものであるし、キリスト教が日本において蔓延ると結果的に日本は西欧の精神的、実際的支配を受けると恐れていたのである。

筆者はこのような日本近代の指導者たちの考え方から日本近代史の「キリスト教コンプレックス」を発見できると思う。そしてそのような次第で近代日本のリーダーたちが決定した二番目の目標が「和魂洋才」であった。日本のキリスト教コンプレックスの象徴である「出島」。プロテスタント国でありながら宣教を自重したオランダの商人だけに交易を許可し、200年以上運営された長崎の人工島である。1996年から復元を開始した出島にある建物=筆者提供

すなわち近代日本が採用したのは、その魂と精神としては日本固有のものを取って、西欧の文物からは実際的な技術やシステムだけを受け入れるという政策であった。

これはすなわち対外的な宣言、あるいは近代的な法律や政策としてはキリスト教の信仰、宣教の自由を許すけれど、社会的な認識、隠微な価値観の圧力としてはそのままキリスト教に対するネガティブな雰囲気を維持するという意図であると思われる。

これを基点として長い間日本の政治、社会の主流勢力とキリスト教の間には対立、葛藤、相互包摂の歴史が続けられた。このような全体的な環境が、日本のキリスト教、特に近代化プロセスと一緒に受容されたプロテスタントの宣教には大きな障壁になった。そのようななかでキリスト教を受け入れたクリスチャンはずっとマイノリティーであったといえる。

しかしこのような状況が逆に、日本キリスト教の受容者たちのキリスト教に対する弁証力を向上させた。すなわち日本で活動した宣教師たち、あるいは初期の日本人クリスチャンリーダーは日本の歴史的、社会的な特異性の中でキリスト教がもつポジティブな役割について積極的に説得しなければならない動機を持っていたのである。それが神学的談論をより真剣に論議しなければならない契機になったと思われる。(徐正敏、「日本プロテスタントの神学教育の歴史と現在考」、『韓国神学論叢』、韓国神学教育研究院、2017.12)

拙論のいわんとするところ要するに、近代の日本には、西欧文明の基底にあるキリスト教に対するコンプレックスがあり、その精神に対しては鋭敏な回避をみせながら、一方でアジアからはやく出て西欧諸国のメンバーになろうとしたということである。

しかし日本のアジア認識についてはさらに注目すべき部分がある。朝鮮の植民地統治から出発し、ファシズムが絶頂をむかえた1930年代末から40年代にかけての「大東亜共栄圏」の実行時期までのアジアに対する認識である。それは日本が盟主となり、アジアはその麾下にあるという関係でアジア太平洋地域を再編し、西欧勢力と対決しようする構図の「アジア観」であった。

ここには日本とアジアの対等な横軸の連帯接続や、アジアの真の一員としての日本の自意識はみえない。あるのはあくまでも日本とアジアを上下に接続する関係のみであった。

韓国は何千年にもわたって中国と北方民族の浮沈の歴史を経験した。

大小の戦争が絶え間なく続き、対決と和睦を重ねて民族と国の生存を維持してきた。時には大陸に進出し、拡張した時代もあったが、韓半島に北方民族が侵略して民衆が塗炭の苦しみを受けたことも一度や二度ではない。そのほかにも、16世紀に日本とおこなった七年戦争(文禄・慶長の役)や、南部海岸を舞台とする日本との軋轢も少なからずあった。

そしてついには近代日本の植民地支配下におかれる。それは台湾とならんでほとんど唯一のアジアの国による被支配経験であった。それゆえその時点まですでに韓国のアジア経験は歴史的にみてネガティブなものであったが、それに加えて、韓半島は植民地支配から独立以降の現代史においても民族分断と大きな戦争を経験したのである。

韓国戦争は南北間の戦争であったが、同時に世界のイデオロギー対決が激しく展開された国際戦であり、アジアの戦争であった。北朝鮮をサポートした百万を超える中国の義勇軍の参戦がその代表例である。韓国をサポートしたアメリカと西欧中心のUN軍は友軍であり、北朝鮮軍と中国軍とは不倶戴天の敵であった。休戦後も韓半島の緊張と対立、分断の悲劇は続き、それがそのまま韓国のアジアに対する敵対意識の根本原因となっている。

そして1960年代中盤から参戦した「ベトナム戦争」は、韓国のアジア認識のまた別個の要素になった。参戦後終戦までの10年間に延べ35万人の兵力が派兵され、5000人以上の韓国人兵士が戦死するという犠牲があった。それだけでなく、韓国軍によるベトナム人民の被害や犠牲も多数あったのが実情だ。

このようなことを通して、韓国人のアジア認識はさらに深く否定的に展開された。そして、その後の韓国の急速な経済成長によって、アジアをただの労働力と商品販売の市場であるとみなし、経済的文化的に自己勢力を拡張するための基地とのみ認識するような新しい縦関係のシステムが構築されてしまったのである。

中国がアジアのメンバーであることは誰の目にも確かである。しかし、私見によれば歴史的にみて中国がアジアの一員としてのアイデンティティを示したことはなかったといえる。

「中華思想」(Sinocentrism)という言葉が示すように、中国はいつでもつねに世界の中心であろうとした。そして中国にとってアジアは、支配と排除、交渉の対象であるだけだった。アジアの多くの国は、中国に服属するか、抵抗するかに分類される相手でしかなかった。周辺のアジア諸国との対立の歴史事実についてはここにあらためていうまでもないだろう。

近代以前の中国にとってのアジアは、ついぞ対等な関係で認識されたことはなかったというのが、筆者の見解である。

もちろん中国も、何度かアジア近隣諸国と民族からの受難を経験しているし、特に近代以降には部分的とはいえ日本の支配を受けてもいる。しかしそれでも、というよりそれゆえにこそ、結局のところ中国のアジア認識は支配か、対立かがその中心となる。

ならば中国にとっても、アジアはやはりどこまでも否定的な対象であったというべきだろう。

アジアの人口は約40億で世界の60%に相当する。

そして、そのアジアには、2018年基準で世界経済第2位GDP12兆2377億ドルの中国、第3位4兆8721億ドルの日本、第6位2兆5975億円のインド、第12位1兆5308億の韓国などが布陣して、全体として世界経済規模の3分の1以上を占めている。

そのなかで、日中韓の経済規模はアジアの半分を超え、その比重の大きさは現在の力量においても、将来の可能性においても見積ることができないほど巨大である。

筆者はいま指標として経済規模を挙げたが、その他の政治、文化、社会、教育、宗教などあらゆる領域において、アジアで日中韓が中心にあることは論を俟たない。

ところが、先にも言及したとおり、日中韓のアジア・アイデンティティは薄弱または否定的だ。アジアはそれぞれに、自己矛盾的な桎梏であり、単なる市場であり、下位秩序に属する夷狄であったと筆者は考えている。

アジアの領域カテゴリの比較=筆者の講義資料の中から

アジアの領域カテゴリの比較=筆者の講義資料の中からアジアには顕著に「中心」と「辺境」があった。いいかえれば「主導」と「従属」があって、結果的に「支配」と「被支配」、「源流」と「エピゴーネン」だけが存在してきた。

アジアをひとつにまとめて境界を広げ結束を強化する動きも、結局はその内部の「配列」と「順位」を決定することにすぎなかった。そこに働いた力学は「インテンシティー(強さ)」と「凝集力」だけで、アジアの「多様性」を取り込むことができなかった。

だからアジアは、常に不完全であり、不均衡であった。

われわれはこれから、「中心」と「先導」の思想によってではなく、「境界線」と「辺境」を包摂しながら未来に進む必要がある。アジアのアイデンティティをひとつにまとめるのではなく、多様性そのものをアジアにみる視点が必要である。

だから、これからの時代は、「政治のアジア」でも「経済のアジア」でもない。「中心の文化」とか「中心の宗教」といったアジア観も超克されなければならない。そのようなアジアへのアプローチからは、支配と抵抗の歴史が再生産されるだけである。

求められるのはいわばアジアへの「人文学的アプローチ」ではないだろうか。アジアの歴史と現状を再吟味すること、つまりは原点からアジアを見つめ直すことが今こそ必要である。

もちろんその使命を担うのが、いまだ自己の古いアジア観にとらわれ続けている日中韓のわれわれであることはいうまでもない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください