東京に出て歴史を学び、基地に目が向いて、沖縄の痛みを感じられるようになった

2019年01月08日

沖縄県は今、2月14日に告示される県民投票で揺れています。

米軍基地建設のために辺野古沿岸部を埋め立てていいのかの賛否を問うため、県は9万2848人の署名を受け取り、条例を制定しました。しかし、6市が投開票の事務を行う予算を認めず、実施が危ぶまれているのです。

全市町村から署名を集めた「辺野古」県民投票の会の代表、元山仁士郎さん(27)を1月4日に訪ねました。県民投票の意味は何か、全市町村が参加する道筋はあるのか、沖縄の痛みを本土の人たちが共有するためにはどうしたらいいのか、聞いてみました。

元山仁士郎(もとやま・じんしろう)「辺野古」県民投票の会の代表。1991年、沖縄県宜野湾市生まれ。27歳。現在は一橋大院生(休学中)

――県民投票は、1996年にも行われました。1997年には、名護市民投票もありました。なぜ、今、改めて県民投票を行おうと思ったのはなぜですか。

私の中では、二つのテーマがあります。「世代間の対話」と「島々の対話」です。「世代間の対話」は、戦争体験者が少なくなってきていて、あと5年、10年経ったら、きちっと話せる人がいなくなってしまうのではないかと感じています。私の父方の祖父は90歳、祖母は86歳です。

米軍基地と密接にかかわる戦争と基地を今後沖縄の人がどう考え、どう向き合っていけばいいのか、不安に思っていました。県民投票が、私たち孫の世代と祖父母らの世代の対話の糸口になればいいなと思って動き出しました。

私自身も祖父母への問いがあって、「なんで沖縄戦が起きたのか」と問うたことがありました。「祖国を守るのはすばらしいこと」、「死ぬのをいとわない」といったことを教えられてきた時代だったと言っていました。

なぜ、祖父母の世代はそれに疑問を持てなかったのか、私の中にもやもやがありました。

それを今に当てはめてみたら、辺野古の基地建設について、「何で造られてしまったのか」、「何で止められたのか」と私も子や孫に聞かれると思います。そこで県民投票をやってもいいんじゃないかと思って動きました。

2月24日投開票予定の沖縄県民投票は、全市町村で実施されるのか?

2月24日投開票予定の沖縄県民投票は、全市町村で実施されるのか?――「島々の対話」とは。

壮大な話をすると、琉球から続く課題だと思います。もちろん、薩摩の影響もありましたが、沖縄には首里中心の支配構造があって、人頭税もあったし、武力による制圧もありました。

元山という名字は、父方の祖父が奄美の喜界島出身だからです。父方の祖母は宮古島の出身です。母方の祖父は東村出身で、祖母は名護市出身です。ルーツをたどると、琉球・沖縄の様々な地方や島が出てきて、沖縄の中での地方への関心が高まりました。

辺野古の基地問題は、沖縄にとって大きな問題です。しかし、署名集めでは、八つの島、宮古、石垣、西表、与那国、渡名喜、渡嘉敷、南大東、南大東を回りました。「遠い問題だからよくわからない」とよく言われましたが、私たちが訪ねたことで「沖縄の問題として考えないといけないね」と話してくれた人もいました。

私たちは「辺野古の基地問題を考えてください」とお願いするだけではなく、他の島ではどういう問題があるのかも耳を傾ける必要があると思います。渡嘉敷島では観光客が増えていて水不足の問題を抱えていました。北大東や南大東の島では、若い人の人手不足の問題がありました。これらについても、本島の人たちは対話しないといけないということです。県民投票を通じて、こういった島々の対話が少しでも進めばいいと思っています。

――投票結果だけでなく、プロセスにおいて、世代間、本島と離島の対話を重視するということですね。

私はかつて、「SEALDs RYUKYU」というグループで、辺野古への基地建設について「反対」という立場で行動してきた過去があります。

SEALDs RYUKYUは今、メンバーが就職や大学院に進学してしまったため、休止状態です。この時、沖縄において活動の広がりを感じられなかったということです。いきなり、賛成や反対の意思表示を示すというのは、ハードルが高いわけです。

沖縄では、基地を巡るこれまでの議論の積み重ねがあって、若い人たちがちょっと何かを言っただけで「何も分かっていない」と言われてしまうことがあります。安易に基地問題を語れない風潮があるのです。

だから、県民投票なら、賛成でも反対でもいいので、まず思っていることを口に出して話してみることが大事なのではないかと考えています。フェイクニュースやデマは正していかなくてはいけませんが、このスタンスで2月24日の投開票日まで取り組んでいきたいと思います。

――反対だけでは広がらないという趣旨の話がありました。今、意見を出しにくい風潮が沖縄にあって、県民投票をやることによって自然なかたちで意見を交わせるようになった方が沖縄の未来のためにいいということでしょうか。

もちろん、私たちより上の世代で、賛成や反対で意見が固まっている人はいるでしょう。その人たちも、話し、学び、考えた末にそこに行き着いたと思います。私たちも同じステップを踏まなくてはいけないと思っています。

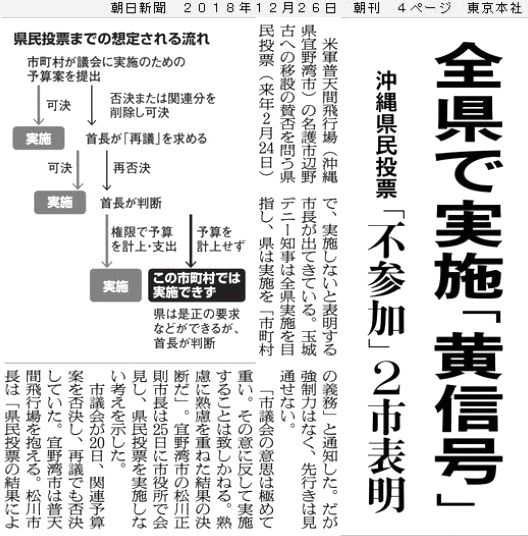

「全県で実施『黄色信号』」と報じる朝日新聞の2018年12月26日朝刊

「全県で実施『黄色信号』」と報じる朝日新聞の2018年12月26日朝刊――今回の県民投票は、賛成か反対を問うものです。しかし、沖縄県の中では1月4日現在、宜野湾、石垣、糸満、沖縄、うるま、宮古島の6市が投票の実施を決めていません。投開票事務の予算案が議会で否決されたり、選択肢のことを言う首長がいたりします。この現状についてどう思いますか。

県民投票条例で制定されて与えられた1人1票の投票権を奪ってもいいのか、すごく疑問に思います。議会の議員の意思表示もあるでしょうが、これは首長の責任です。あくまでも行政の長としての立場で最終的には専決処分で実施してほしいです。

――元山さんは、なぜ6市が実施をしないと思いますか。

投票で、賛成か反対かだけでなく、もっと選択肢を増やすべきだという意見もあります。しかし、署名集めを始めた5月の段階で、全政党にいまの条例で署名集めをする協力依頼を送っています。その時から選択肢の議論があったのなら分かりますが、私たちは2択で署名集めをしてきたので、後から言われることに疑問を感じています。

それに加え、辺野古に反対すると普天間が固定化されるという懸念が大きいです。普天間の一日も早い閉鎖、返還は沖縄県民の共通した願いで、異を唱える人はいないと思います。

しかし、辺野古については、やはり意見が分かれてしまいます。そこを県民投票で問おうというのが私たちの趣旨です。

もし賛成の方が多ければ、日本政府は太鼓判を得たとして、工事をどんどん進めていくこととなるでしょう。反対が多く出たら普天間基地の移設先の選択肢の模索を、もう一度真剣にやらないといけないと思います。

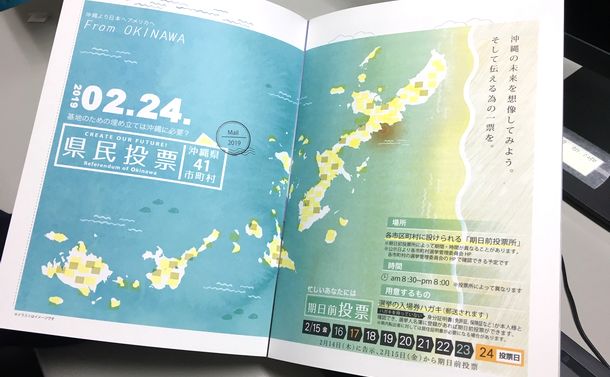

「沖縄の未来を想像してみよう。そして伝える為の一票を。」と書かれた県民投票のガイドブック

「沖縄の未来を想像してみよう。そして伝える為の一票を。」と書かれた県民投票のガイドブック――県民投票条例は、賛成か、反対か、どちらか多い方が、投票資格者の総数の4分の1を超えたら、知事はその結果を尊重するということになっています。なぜ、過半数ではないのですか。

ドイツで採用されている手法ですが、絶対得票率という考え方です。

これはたとえば50%の投票率のうちの賛成か反対かのいずれかが半数を上回れば成立するということです。日本では、過去、住民投票が実施されても投票率が50%いかないために開票をしなかったケースがありました。そういうことは避けたいと考えました。ボイコットをする人たちもいるからです。

だから、県民投票では、絶対得票率ということで、投票資格者の総数の25%、実数で約29万人を超えればいいことにしました。もちろん目指すのは高い投票率です。

――告示が迫ってきています。県民投票を求めた側として、このまま6つの市が参加しなくていいのか、それとも選択肢を増やした上で参加しやすい環境を県がつくって首長が専決処分しやすい状況を整えた方がいいのか、いくつか打開のための選択肢があると思います。どう考えますか。

苦渋の選択です。全市町村で実施してほしいと思います。私の地元の宜野湾市もやらないという態度をとっているので歯がゆいです。選択肢がネックになっているのなら、選択肢を多少変更してでも全市町村で実施することを与党は模索すべきだと思います。また、県が直接実施するのも不可能ではないと思います。市町村が持っている有権者名簿を取り寄せることができればですが。

――期日をずらして6市町村に参加を求めていくのか、それとも期日はずらさずに妥協を促していくのか、どちらがいいと思いますか。

条例では6カ月以内に実施されることと定めています。遅くとも4月30日までに実施しなければならなりません。全市町村でやって欲しいので、実施の日程をずらす可能性は、ゼロではないと思います。ただ、事務の方は大変な思いをするでしょうし、それこそさらにお金がかかってしまうことになってしまいます。

左は2018年12月14日、土砂の投入が始まった米軍キャンプ・シュワブの沿岸部。右は、12月21日、土砂投入から一週間。大量の土砂が投入され海の色も茶色く濁っていた=沖縄県名護市、朝日新聞社機から

左は2018年12月14日、土砂の投入が始まった米軍キャンプ・シュワブの沿岸部。右は、12月21日、土砂投入から一週間。大量の土砂が投入され海の色も茶色く濁っていた=沖縄県名護市、朝日新聞社機から――2月に県民投票をして、4月の衆院補選でも民意を示すというように、波状的に民意を示していくと考える人もいるのかもしれません。

辺野古の件での意思表示は、今回の県民投票でもう終止符を打ちたいと考えています。いつまで闘わせるのか、いつまで民意を示し続けなくてはいけないのか、という気持ちもあります。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください