沖縄には自治権を勝ち取ってきた歴史がある~江上能義・琉球大学名誉教授に聞く

2019年01月15日

沖縄県が実施する県民投票の告示が2月14日に迫っています。

ただし、一部の市では投開票が行われない見通しです。直接民主制の一形態として認められている住民投票でありますが、この現状を「民主主義の危機」という政治学者もいます。

琉球大学と早稲田大学で沖縄の政治行政や住民投票を研究してきた政治学者の江上能義さん(72)に1月11日、現状をどう見るのか、スコットランドの住民投票との違い、沖縄がこれから進むべき道について聞きました。

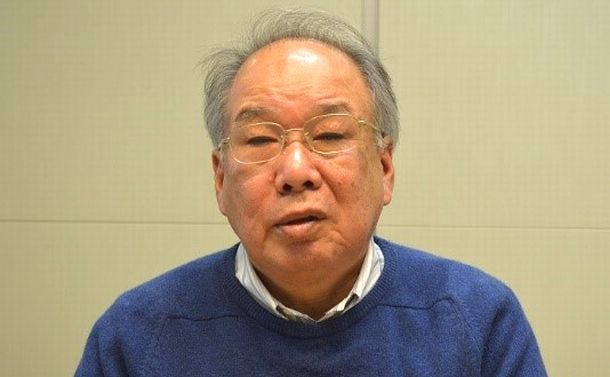

インタビューに答える政治学者の江上能義さん

インタビューに答える政治学者の江上能義さん江上能義(えがみ・たかよし)琉球大学名誉教授・早稲田大学名誉教授。専門は政治学。

1946年、佐賀県生まれ。1970年、早稲田大学第一政経学部政治学科卒業。1977年、同大学大学院政治学研究科博士課単位満期取得退学、琉球大学法文学部に勤務。講師、助教授を経て1989年より教授。2003年、早稲田大学大学院公共経営研究科教授、2010年、同研究科長(政治経済学術院教授)。2017年3月、早稲田大学定年退職。

――県民投票を実施しない市が複数でてきました。沖縄の地域研究や国内外の住民投票について研究されてきた江上さんは、現状をどう見ていますか。

私は、沖縄の一部の自治体が県民投票をやらない選択をすることに驚きました。

県が決めた住民投票条例を市町村が拒否するのは、民主主義の観点からすると考えられません。辺野古の新基地建設問題で、国と県の対立が、県民投票をやるか、やらないか、というところに持ち込まれてきています。それは住民が投票権を持つ民主主義の原理に反します。そういう例は、聞いたことがありません。

私は海外の住民投票も研究してきましたが、2014年、英国でスコットランドの独立の賛否を問う住民投票がありました。住民投票を先導したのは、独立賛成派のスコットランド自治政府の首席大臣らで、住民投票に勝って独立を果たそうとしました。しかし、結果は独立反対派が勝ちました。賛成派と反対派は、どこにでもいます。でも一部地域の住民に投票権を与えないというのは聞いたことがありません。

県民投票をやらないことを決定した沖縄の首長の認識は、根本的に間違っていると思います。首長や議員も選挙で選ばれています。その根幹を侵すことをやっているということです。国民主権という民主主義の基本原理を侵す行為であり、政治学者として見過ごすことはできません。

これはもう民主主義を巡る闘いになっていますよね。

――民主主義を巡る闘いに変わってきているという見方ですね。

1996年の「日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票」では、当時の橋本政権はそこまで手を突っ込んで来ませんでした。むしろ、沖縄の自民党県議がボイコットを呼びかけると、自民党本部から余計なことをするなといさめられました。基地反対派が勢いを増すだけだと危惧したからということもあるでしょう。

今は、普天間飛行場の辺野古への移設工事を容易にするために県民投票を失敗に終わらせようとしている意図がありありと出ていると思います。

民主主義の危機は、比較するとよくわかります。

安倍政権はどちらかというと強権的政権だと言われています。昨年12月の辺野古の海への土砂投入など、今の状況は、基地問題を通じて沖縄県をつぶしにかかっているというように見えます。1996年当時、橋本政権は沖縄の基地の整理縮小を本気でやろうとしていたと思います。

しかし、今や環境や政権は変わり、細切れの基地返還はあるけど、全体としては沖縄を重要な軍事拠点と位置づけ、対中国をにらんで離島に自衛隊基地を次々に建設し、防衛力を強化していこうというスタンスが色濃く出てきています。様変わりしてしまいました。

かつて沖縄が日本の「捨て石」だったように、知事選の結果を無視して沖縄に基地負担を押し付けることで、その歴史が繰り返されることになると危惧されているのです。

沖縄全県での実施は困難との見通しを伝える記事=2019年1月12日、朝日新聞西部本社朝刊

沖縄全県での実施は困難との見通しを伝える記事=2019年1月12日、朝日新聞西部本社朝刊――国民、本土の人たちの責任もありますよね。

国民にも責任があると思います。民主主義は、国民にとってどのような価値があり、自分たちの生活にとってどのような支えになっているのか、そういう感覚が今の国民にないのだと思います。だから、民主主義というものが、軽んじられてきているのだと思います。

もともと民主主義は、日本の場合、勝ち取ってきたものではありません。それでも現行憲法ができた頃は、日本に民主主義を根付かせようとしていた人たちがいました。

しかし、今の時代、民主主義は生まれた時から当たり前であり、空気のようなものになっています。民主主義がありがたいものかどうかもわからないような人が多いのではないでしょうか。何が何でも、民主主義を守らないといけないという感じが、国民の中に希薄になってきていると思います。

――江上さんは佐賀で生まれ、東京で学び、沖縄で地域研究をしてきました。こういったことへの、本土と沖縄の認識の格差についてどう思いますか。

沖縄の場合、米軍統治下では、アメリカの民主主義の制度を逆手にとって主席公選制などの自治権を闘って勝ち取ってきた歴史があります。それは日本とかなり違うと思います。そうしないと、土地が取られ、どんどん基地が造られていってしまう。もう、他に方法がなかったからです。

しかし、復帰後も基地はなくなりませんでした。日本に復帰しましたが、今も沖縄戦は終わっていないのです。

沖縄の人たちにとって、民主主義は米軍統治下も復帰後も自分たちを守る手段としてありました。今度は、それが日本政府に向けられているかたちになっています。

しかし、時代は変わってきています。私が琉球大学に赴任した1977年当時は、学生たちに反基地感情が強く、本土への反発が強くありました。私も、日本に沖縄が返還されても米軍基地が残ったのだから、怒るのは当たり前だと思っていました。

その後、インフラが整備され、豊かになってきました。日本への復帰を知らない世代が増えてきました。米軍統治下や復帰運動を知る世代が老いて、若い世代が増えてくると、米軍基地と共存しても違和感がないという人たちも出てきます。「何で基地反対運動をするんだ」という人が出てきます。

埋め立てが進む米軍キャンプ・シュワブ沿岸部=2019年1月13日午後、沖縄県名護市辺野古

埋め立てが進む米軍キャンプ・シュワブ沿岸部=2019年1月13日午後、沖縄県名護市辺野古――昨年12月、沖縄国際大学の前泊博盛教授にインタビュー(参照「安倍政権が続く限り、沖縄の民意は無視され続ける」)した際、同席した大学院生たちは、県民投票は肌感覚でいうと辺野古賛成派が勝つかも知れない、と言っていました。それは、翁長雄志・前知事が亡くなってから四十九日が過ぎてしまったし、辺野古の埋め立てがここまで進んでしまったのだから仕方がないと感じている人が多くいるから、ということでした。

その可能性もあると思います。翁長知事が亡くならなければ、昨年秋の知事選で保守系候補が勝っていたかもしれません。昨年2月の名護市長選でも保守系候補が勝っていますし。

沖縄の中でもあきらめ感があったのは確かです。知事選では、安倍政権が、沖縄独特の県民感情をすでに克服していたと思い込んだから、読み間違えたのだと思います。中央から有力議員を応援演説に次々と送り込むなど前面に出てきて県民の反発を招きましたよね。

――県民投票は、すべての自治体で実施されるのは困難な情勢です。これが民主主義の姿なのか、と疑問に思う人たちもいます。

私は、スコットランドの独立の賛否を問う住民投票の際、選挙管理委員会のオブザーバーとして現地に入りました。投票が公平に行われるか、世界にアピールするために海外の人たちを招き入れていました。投票所も開票所も自由に入れました。

日本の報道陣も多く来ていましたが、東京のメディアと沖縄のメディアでは、質問が全く違いました。東京のメディアは、スコットランドが独立すれば日本にどういう影響を与えるか、という観点からの質問でした。経済的な質問が中心になるのは当然でしょう。ところが、沖縄のメディアは、自分たちの行く末と重ね合わせて質問をしていました。

自分たちが琉球王国だった時代があるからです。スコットランドもかつて独立王国だった時期があります。つまり、自分たちの将来にどのように参考になるのか、という視点で取材をしていました。

独立を主張し推進してきたスコットランド国民党は、1930年代に生まれた政党ですが、当時はスコットランド人からも相手にされなかった。しかし、スコットランド議会ができ、自治政府の政権をとって独立投票を実施しました。結局、独立反対派が勝ち、主席大臣は責任をとって辞めました。

私が印象的だったのは、投票率が85%と非常に高かったことです。有権者も16歳にまで引き下げて実施されました。「高校生は投票に行かない」「若者は投票に行かない」と言われていましたが、一生懸命、討論会やシンポジウムなどをやって関心を高めた結果、高校生たちの多くが予想に反して投票に行きました。

インタビューに答える政治学者の江上能義さん

インタビューに答える政治学者の江上能義さん――行く末を決める住民投票には、若い世代の投票が欠かせないということと、投開票までに様々なかたちで議論が行われるようなプロセスが重要だということですね。沖縄の県民投票では、スコットランドのような高い投票率や幅広い議論というのは、難しいのでしょうか。

スコットランドの住民投票では、サモンド首席大臣が「住民投票では敗れたが、きわめて多くの有権者が関心を持ち、投票したことは民主主義を前進させた、このことは世界に誇ることができる」と言っていました。私は、この見解の方が賛否の結果より価値があると思いました。よく分かっていない人にも情報を与え、色々な集会や討論会をやり、侃々諤々の議論をした後に非常に多くの人々が投票に行き、結果が出たということです。

沖縄の県民投票も、もっと議論をすべきだと思います。住民投票を拒否する自治体が出てきたことは、逆に議論のチャンスであるとも言えます。

首長も議会が決定したことだからそれは尊重しなければならないという言い分があります。賛成か反対かの2択の選択肢について疑問を持つ首長もいます。そういうことを含めて、議論することが大事だと思います。一部の識者だけではなく、みんなで議論して、投票できる自治体と投票できない自治体が出てくることについて議論することが、県民投票の意義だと思います。

間接民主主義は、議会が民意をパーフェクトに反映していればいいですが、必ずしもそうなるわけではありません。だから直接民主制の住民投票制度が残っています。もちろん、議会の議員にもがんばってもらうことが前提ですが、それでも不十分なところがあるから住民投票制度があるわけです。相乗効果で民主主義を前進させることが大事なのです。

日本だけでなく、アメリカも含め、世界では今、民主主義の危機と言えるでしょう。

沖縄でも、今まであまり考えてこなかった人たちが、基地の問題としてではなく、民主主義の問題、自分たちの尊厳の問題として考えるような空気に変わってきています。国が決めたことには逆らえない、となってしまったら、それはもう全体主義への流れです。だから、そういうことを含めて議論することが大事だと思います。

沖縄の中で、国と県の代理戦争をしているのはおかしいのです。

――本土の人たちは、他人事と感じていたり、それなら自分の住んでいる都道府県に移設すればいいと言われることを恐れたりしていて、沖縄の出来事を遠目に見ている感じがしますが、どう思いますか。

私も2003年に琉球大学から早稲田大学に移り、14年間、沖縄の問題を話してきました。早稲田大学の政経学部で沖縄に関するゼミを持ったこともありました。2006~10年ごろでしょうか、当時は東京にも沖縄料理屋もたくさん出来てきた沖縄ブームのような時代で、多くの学生がゼミに参加してくれました。

ゼミで1年間かけて多角的に議論し、学年末に出てきたリポートを読みますと、それでもやはり沖縄に基地があった方がいいという学生が多くいました。日本の安全のために沖縄に基地があった方がいいと。

大学院でもセミナーや講義の中で沖縄の問題について話しました。大学院生の半分ぐらいは官僚を目指している人たちでしたが、沖縄の基地負担が重すぎるという大学院生はほとんどいませんでしたし、尖閣問題などがあるから、沖縄に米軍基地があった方がいいという意見が大半でした。

遠い沖縄に米軍基地があるほうが都合がいいのでしょう。私は、それは身勝手じゃないか、と問いかけましたが、意見が覆ることはありませんでした。早稲田は私の母校でもありますので残念でした。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください