「多民族」的ネーションの統合の核となる理念が必要だ

2019年01月28日

まずは筆者の結論を明らかにしておきましょう。日本は事実上、移民の解禁に踏み切りましたが、それに伴って、従来の「単一民族」的ネーション(国民、国家を構成する成員)を「多民族」的ネーションに再形成するという課題が浮上しています。その際、改めてネーションの統合の核になる理念を定めることが必要とされます。保守派の共鳴を得るためにも、満州国の「民族協和」をそうした理念とするのはいかがでしょうか。ただし「多文化主義」と「デニズンシップ(居住を根拠として、様々な権利を非ネーションに付与すること)」を軸に、民主主義社会にふさわしいようにリニューアルした上で、です。

外国人労働者に関する野党合同ヒアリングに出席し、思いを述べる技能実習生ら=2018年11月12日、国会内

外国人労働者に関する野党合同ヒアリングに出席し、思いを述べる技能実習生ら=2018年11月12日、国会内なかでも最大の問題点は、安倍首相の矛盾した態度ではないでしょうか。「特定技能2号」では、家族の帯同を許可しており、永住、ひいては帰化への道を開くものになっています。事実上、移民の解禁と言ってよいでしょう。日本は今後、他の先進諸国と同様に、本格的に多民族国家への道を歩むことになります。しかし安倍氏は、国会審議で「移民政策をとることは考えていない」と述べるなど、それを躍起になって否定しているのです。

安倍氏が矛盾した態度をとっているのは、人手不足を背景に外国人の単純労働者を求める財界と、従来の「単一民族」的ネーションにこだわる保守層との間で、板挟みになっているからでしょう。このままでは、移民は人権を保障されることなく、技能実習生と同様に劣悪な境遇に追い込まれ、世代を超えて二級市民に固定化されてしまうということになりかねません。その結果は、社会に修復し難いほどの分断や亀裂をもたらすことになるでしょう。

私たちは移民を対等な市民として迎え入れるべきです。そのためには、従来の「単一民族」的ネーションを「多民族」的ネーションに再形成するという新たな課題に取り組まなければならないでしょう。ところで「単一民族」であれ、「多民族」であれ、ネーションの(再)形成に当たっては、統合の核になる理念が必要とされます。私たちは「多民族」的ネーションへの再形成に当たって、一体何をそうした理念とすべきでしょうか。これが本稿のテーマになります。

従来のケースについて見ることにしましょう。江戸時代まで、士農工商などの身分制度や各地の藩の存在のために、身分や地域ごとにアイデンティティーが異なっていました。しかし明治維新以降、そうした身分制度や各地の藩は解体され、天皇が統合の核になる「象徴(理念を具体的な人物・事物によって置き換えたもの)」とされることによって、「単一民族」的ネーションが形成されることになりました。日本国憲法第一条の、天皇は日本国民統合の「象徴」であるという一節は、端的にそれを示しています。

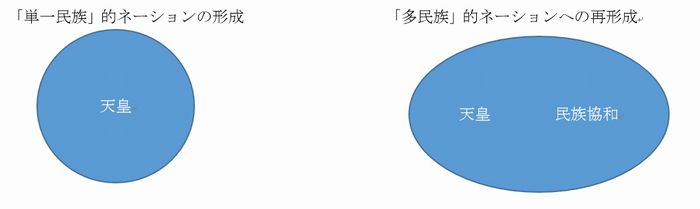

今後、私たちが「多民族」的ネーションへの再形成を進めて、改めて統合の核になる理念を定めることになろうと、日本人が依然として圧倒的なマジョリティーである以上、天皇は統合の核になる「象徴」であり続けるでしょう。分かりやすく説明するために、図で示すことにしましょう。「単一民族」的ネーションの形成が完全な円の形をとるとすれば、天皇はただ一つしかない中心点になります。一方、「多民族」的ネーションへの再形成は、いわば楕円の形をとることになります。その際、天皇は二つある中心点の一つということになります。こうした図は、「単一民族」的ネーションから「多民族」的ネーションへの再形成を経験した西欧の君主国にも、概ね当てはまることでしょう。

図

図私たちが、「多民族」的ネーションの統合の核になる理念について検討するにあたって、諸外国の事例を参照すべきであるのは、無論のことです。例えば、最近の欧米諸国では、「リベラルで民主的」な理念を統合の核とした上で、「多民族」的ネーションを再形成しようと試みています(佐藤成基「国民国家と移民の統合」)。こうした欧米諸国の事例は大いに参考になるでしょう。しかし保守派に欧米諸国の事例をもち出したところで、「よそはよそ、うちはうち」と反発されるのが落ちです。

そこで、保守派の共鳴を得るためにも、日本の歴史をひもといて、「多民族」的ネーションの形成の実例を参照することが求められます。そうした実例は、満州国をおいてほかにありません。同国では「民族協和」をネーションの統合の核になる理念としていました。「民族協和」の特徴をつかんでいただくために、同国の「建国宣言」(1932年)の一節を以下に引用することにしましょう。読みやすいように、文語を口語に意訳しています。

……およそ新国家の領土内に居住する全ての人々は、民族差別を受けることはありません。以前から居住している漢人、満州人、モンゴル人、日本人、朝鮮人以外でも、その他の国の出身で、長期にわたって居住したいと願う人々は、平等の待遇を受けることができます。そうした人々の享受すべき権利は保障され、いささかたりとも毀損されるようなことはありません。

以上の引用文から、私たちは「民族協和」について、大きく二つの特徴をつかむことができます。第一に、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください