政体論の復権の試み:天皇制と「平成デモクラシー」を考える(前編)

2019年01月27日

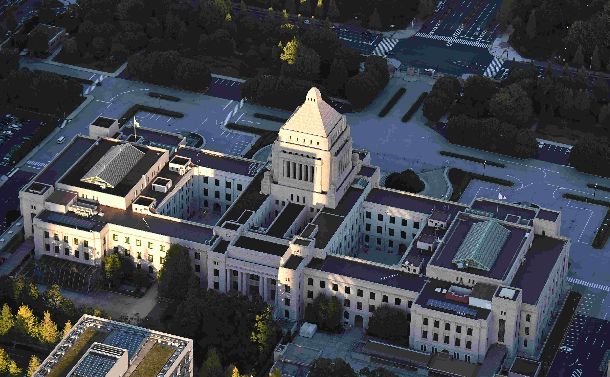

平成時代の「政体」変遷の舞台となった国会議事堂=2017年10月23日

平成時代の「政体」変遷の舞台となった国会議事堂=2017年10月23日「平成デモクラシー」の起源と福沢諭吉の天皇論 政体論の復権の試み:天皇制と「平成デモクラシー」を考える(後編)

「国体」は護持された。だが、「政体」は大きな変化を被った。「あの戦争」の話ではない。

日本国憲法は、1946年のその公布以来、一度たりとも修正されたことなく2019年現在に至っている。比較憲法史上まれにみる「硬い」憲法典である。ところが他方、「この国のかたち」は、とりわけまさに去りゆかんとするこの平成という時代において、大きく変化している。

憲法典を「国体」に、にもかかわらず変化した「この国のかたち」を「政体」に喩えるなら、平成とは「国体は護持された、されど政体は変わった」時代ということになろう。

もう少し穏当に言い直そう。1946年以来、憲法典自体は同一である。だがその憲法典の運用の実態は大きく変化した。この「運用の実態」は、やはり古式ゆかしい言葉を持ち出すならば、「憲政」ということもできる。平成においては、この憲政の姿が大きく変貌した。

「政体」「憲政」「この国のかたち」が変化したとは、具体的にはいかなることか。筆者が念頭に置いている変化について、「55年体制」から「平成デモクラシー」へ、というキャッチフレーズによって、まずは説明したい。

自由民主党の新党結成大会。壇上には鳩山一郎、緒方竹虎、三木武吉、大野伴睦4代行委員、岸信介幹事長らが並び、背景には立党宣言が張られている=1955年11月15日、東京都千代田区神田の中央大学講堂

自由民主党の新党結成大会。壇上には鳩山一郎、緒方竹虎、三木武吉、大野伴睦4代行委員、岸信介幹事長らが並び、背景には立党宣言が張られている=1955年11月15日、東京都千代田区神田の中央大学講堂このうち「55年体制」とは、政治学者・升味準之輔が論文「1955年の政治体制」を発表して以来、人口に膾炙(かいしゃ)したフレーズである。自由党と民主党の「保守合同」による自由民主党の成立、総評を背後においた社会党の右派と左派の合同、あるいは共産党における武装闘争方針の放棄と議会内政党化の決断。これらのことが立て続けに起こったのが1955年という年であった。

自民党が常に議会の過半数を掌握しつつも、憲法改正に必要な3分の2以上の議席は獲得せず、他方、野党第一党たる社会党は政権交代に必要な議席は獲得できない。升味が「一と二分の一政党制」と名付けたこの体制は、政権交代(より正確には左派勢力による政権奪還)と憲法改正が二つながらに禁じられた体制であったということもできる。

憲法改正という党是を封印した「現実の党」たる自民党と、政権交代への意欲を実質的に喪失し非現実的な「理想の党」たる社会党との間での、永遠に続く(と当時は見えた)「プロレス」にも似ていた。だがそれは、冷戦体制という厳然たる国際政治レジームの中で、西側陣営の一員として経済成長の果実を社会全体で分配し、そのことによって東側陣営より高いパフォーマンスを示すことにかけては優れていた。

党公認よりも政治家個人の後援会が死命を制する中選挙区制、そうした選挙制度が半ば必然的にもたらす党内「派閥」の実質化・活性化、野党や縦割り意識の強固な各省庁、各種業界(圧力)団体といったボトム・アップ型かつ分権的な秩序が制度化された。いわば広範な自治権を認められた各種団体間の相反する利害の「総合調整」は、与野党間の国対政治をはじめとして、多くの場合、「水面下」でなされた。その極端な例は「夜の国会議事堂」とも呼ばれた赤坂の「料亭政治」であろう。

倫理的な高潔さを多少犠牲にした感は否めないが、このシステム(「自民党システム」とも呼ばれる)は確かに機能した。自民党の反対勢力をして、本気で政権交代を目指す努力を失わせるくらいには。なぜなら彼らもまたシステムの受益者となっていたからであり、その意味でこのシステムは高度に包摂的なものと言えた。

新たなシステムは、「55年体制」を「ぶっ壊す」ことで生まれた。その崩壊は奇しくも平成の始まりと重なるために「平成デモクラシー」(©清水真人)とも呼ばれる。

選挙制度など政治改革関連法案に関する合意書に署名後、細川護煕首相(右)と河野洋平自民党総裁。衆議院への小選挙区導入が決定した=1994年1月29日、国会内

選挙制度など政治改革関連法案に関する合意書に署名後、細川護煕首相(右)と河野洋平自民党総裁。衆議院への小選挙区導入が決定した=1994年1月29日、国会内1989年のリクルート事件と1993年の自民党の下野を経て進行した一連の政治改革。衆議院への小選挙区の導入、政党資金助成法の施行、省庁再編、内閣機能の強化。我々には見慣れた今の政治の風景をここで詳述しないが、その方向性が「55年体制」と正反対であったことを確認すれば足りる。

ボトム・アップからトップ・ダウンへ、分権から集権へ、包摂から排除へ、「決められない政治」から「決められる政治」へ。かかる変化の先に望見されたのは、明晰(めいせき)な対立軸を持った政治勢力が結集し、競争を繰り広げる「政権交代可能な二大政党制」であったことは疑いない。

「55年体制」から「平成デモクラシー」へ。こうした変化が起きたことは、筆者の独創的な発見などではなく、政治学者の多くが共有している通説的見解にすぎない。本稿で改めて語りたいのは、その含意についてである。

というのも、この変化はいわば政治というゲームにおいてアクターがのっとるべき「ゲームのルール」の変更という意味を持っているからである。そうであるとすれば、有権者というアクターであると当時に、政治という「ゲーム」のオーディエンスでもある「われわれ」がまずなすべきは、この「ルール変更」についてきちんと認識することなのだ。

これは当たり前に聞こえるかもしれない。だが少なくとも、オーディエンスの、「ゲームのルール」の変更をわきまえない、「見当違いの批判」を避けることはできる。

党内の熾烈(しれつ)な派閥間の抗争が展開されていたがゆえに、スキャンダルが即座に総理総裁の交代劇(いわゆる「~おろし」)に結びつき、かかる派閥の主導権争いが、あたかも疑似的な政権交代のような外観をも呈していた「55年体制」における政治批評の作法と、首相権力が格段に強化された「平成デモクラシー」におけるそれとは異なって当然である。

たとえば、政権のスキャンダルをめぐる報道も、「平成デモクラシー」下においては、来たる政権選択選挙に向けて有権者に判断材料を提供すべく、俯瞰(ふかん)的かつ実証的な分析を行うという役割が求められよう。ところが、瞬間的な「最高風速」を稼ぐことで、あわよくば倒閣に結びつけようとする旧態依然とした「55年体制」風のスキャンダル報道が、依然として跋扈(ばっこ)してはいないだろうか。メディアは強く自省する必要があろう。

共謀罪の参院本会議での採決時、一部野党議員は時間をかけて投票する牛歩戦術で抵抗したが……= 2017年6月15日、国会

共謀罪の参院本会議での採決時、一部野党議員は時間をかけて投票する牛歩戦術で抵抗したが……= 2017年6月15日、国会

にもかかわらず、野党政治家の側が「55年体制」があたかもいまだに持続しているかのように振舞ってしまうのは、表層的な政界地図の次元において、依然として「自民党一党優位体制」が持続して見えるからであろう。深層における構造的な「ルール変更」に、いまだに対応しきれていない部分があるのではないか。やはり、「55年体制は死んだ」という認識を改めて広く共有するべきであろう。

自民党新総裁に選ばれ、拍手にこたえる小泉純一郎氏。「自民党をぶっ壊す」と高唱し、世論の支持を集めた=2001年4月24日、自民党本部

自民党新総裁に選ばれ、拍手にこたえる小泉純一郎氏。「自民党をぶっ壊す」と高唱し、世論の支持を集めた=2001年4月24日、自民党本部くわえて、このルール変更が「われわれ」の集合的な選択の帰結であることを、やはりしっかりと認識すべきである。言い換えれば、「55年体制」を「ぶっ壊した」のは例えば小泉純一郎という個人ではないということだ(それどころか、小泉純一郎は「平成デモクラシー」の基幹制度たる小選挙区導入の頑強な反対者だった)。

この変化によって生じた不都合を、特定の個人に帰責するのは誤りである。小沢一郎をはじめとする多くの政治家が、そして多くの有権者が、昭和の終わりにあたり、「55年体制」の機能不全を憂えていた。バブル景気は爛熟の果てに黄昏を迎え、戦後の(オイルショックを挟むとはいえ)基本的には右肩上がりの経済成長は、明らかに終わりつつあった。冷戦崩壊と言う国際政治レジームの崩壊もまた明らかだった。

国際レジームの(緊張を伴う)安定と、成長の果実の分配という「55年体制」の前提となる環境条件の喪失を受けて、環境の変化に柔軟に対応し得る機動的な「決められる政治」が求められたのは、理の当然であった。そして、メディアや有権者も基本的にはこの方向性を積極的にとまでは言えないまでも消極的に支持した。

昭和後期の新聞や雑誌の政治報道を繙(ひもと)けば、「猫の目」のように変わる首相の短命、「決められない」政治、「水面下」での調整に伴う金権腐敗に対する怨嗟(えんさ)の声を、見つけ出すことはそう難しいことではない。「55年体制」を崩壊させたのは、「われわれ」有権者の集合的選択の帰結である。

「ルールは変わった、ルールに従え」。要するにそういう主張に聞こえたとすれば、それは誤解である。

第一に、現行の「ルール」を前提にした上で、「ルール」のあり方を批判することは可能である。「平成デモクラシー」をもたらした一連の「政体」変革は、たとえば「首相支配」の強化を通して「決められる政治」を実現した。

2009年夏、歴史的な政権交代を実現した衆院選で当選者の名前に花をつける民主党の鳩山由紀夫代表(中央左)と小沢一郎代表代行(同右)ら。政権交代可能な二大政党制に道を開いたかに見えたが=2009年8月30日、東京都港区の民主党開票センター

2009年夏、歴史的な政権交代を実現した衆院選で当選者の名前に花をつける民主党の鳩山由紀夫代表(中央左)と小沢一郎代表代行(同右)ら。政権交代可能な二大政党制に道を開いたかに見えたが=2009年8月30日、東京都港区の民主党開票センターそれは確かに「われわれ」有権者がかつて望んだことだった。だが他方、そうした「強い首相」を牽制(けんせい)する「次の政権選択選挙」の実質的可能性、それを担保する「強い第二党(野党)」はついに作られなかった。それどころか、第二党のみならず与党・自民党の衰弱、つまり日本における「政党」なる団体自体の足腰が衰弱しつつある気配もある。「政権交代可能な二大政党制」を目指したはずの「政体」改革の試みは、現在のところ、「政党」デモクラシーの衰退を帰結してしまったのである。

「平成デモクラシー」という「ゲームのルール」を肯定するとしても、それが本来予定していた強力な「第二党」の不在ばかりか健全な政党政治そのものの不在をももたらしたとすれば、そのことはやはり問題として意識されるべきであろう。

第二に、この「ゲームのルール」の妥当性自体を問題にすることも可能である。ただ、「われわれがルールを変えた」という事実は、次の新たなルールについて上手に議論する上でも、踏まえておいた方がよいだろう。「変わっていない」と思い込んだまま、実は大きく「変わってしまった」ものについて議論するのは、滑稽であるばかりではなく危険である。「戦後政治の総決算」を叫ぶ側も、「戦後民主主義の擁護」を叫ぶ側も、その戦後体制のイメージは奇妙に静態的であり、さらにいえば「国体」的であるということはなかろうか。

現行の「ルール」に従い、その枠内で「ゲーム」を続けるか、その妥当性自体を問題視し、「新しいゲームのルール」について議論するか――。それは究極的には「われわれ」有権者の選択に委ねられている。

だが、後者の道を選択する場合、われわれは白紙から議論するべきではない。まずは、日本国憲法(1946年の憲法)に宿ったこの二つの相異なる「政体」の利害得失について、それを広い歴史的・理論的文脈の上に置きなおしながら、改めて検討してみるべきではないか。個々の政策の妥当性や、特定の政権や政治家、政党の好き嫌いについての議論とは異なる、「ゲームのルール」としての是非得失について、「55年体制」と「平成デモクラシー」を比較検討する議論が必要ではないか。

平成最後の年末、臨時国会の衆院本会議が散会し席を立つ議員ら。ポスト平成の議会はどんなかたちになるのだろうか=2018年12月10日

平成最後の年末、臨時国会の衆院本会議が散会し席を立つ議員ら。ポスト平成の議会はどんなかたちになるのだろうか=2018年12月10日「55年体制」の寿命はおよそ40年であった。30余年を積み重ねた平成の終わりとは、二つの「政体」を俯瞰して議論するために格好の時期ではないか。

もとよりそれは、どちらかの完全勝利、どちらかの完全敗北に終わる類の作業ではない。つまり、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください