政体論の復権の試み:天皇制と「平成デモクラシー」を考える(後編)

2019年01月28日

初閣議を終えた第4次安倍改造内閣の閣僚。議院内閣制のもと、国会議員は首相、閣僚を目指して切磋琢磨する=2018年10月2日、首相官邸

初閣議を終えた第4次安倍改造内閣の閣僚。議院内閣制のもと、国会議員は首相、閣僚を目指して切磋琢磨する=2018年10月2日、首相官邸

「平成デモクラシー」の意義と限界 政体論の復権の試み:天皇制と「平成デモクラシー」を考える(前編)

「平成デモクラシー」の特徴は、議院内閣制の深化、とりわけ立法と行政の機能の「融合」に求められる。これに対し、「55年体制」の特徴の一つは、同じく議院内閣制を採用しながら、本来は大統領制の理解として適切な「三権分立」を、自らの政体の理解に準用することであった。

アメリカにおけるような厳密な「三権分立」はもとより行われていなかったにもかかわらず、日本国憲法の標準的な理解として「三権分立」が教科書レベルで定着してきたことは周知に属していよう。実態に則していなかったとはいえ、確かにその「分立」イメージは、(行政・立法・司法の間でこそないが)様々な勢力が相互に拒否権を持ち合う多元的な「55年体制」の精神と合致していたのである。

首相の「立法府の長として」という「言い間違え」は、したがって「55年体制」の精神に則るならば、単なる形式的な間違いにとどまらず、首相としての資質を問われかねない発言ということになろう。だが、「平成デモクラシー」、すなわちウェストミンスター・モデルの精神に照らせば、確かに形式的には誤りであるにしても、鬼の首を取ったように責め立てるには酷ということになる。ウェストミンスター・モデルに則して考えるならば、明らかに首相は「立法府の長」としての機能をも果たしているのだから。

この議会制度に関する「融合」モデル。「平成デモクラシー」の歴史的起源を近代日本の中に探れば、福沢諭吉にいきつく。

「福沢諭吉は、自由民権運動の盛り上がりを受けて、イギリス流の議院内閣制の導入を図った」という記述それ自体は、それこそたとえば日本史教科書レベルの基礎知識であろう。しかし、彼の構想した「議院内閣制」の内実が、実は現在の「平成デモクラシー」と同様の行政と立法の「融合」を強調したウェストミンスター・モデルだったことは、意外と看過されているように思われる。そして他方、福沢に対した同世代の論者たちの多くの議会制度理解が、「三権分立」的なものであったという文脈も、ほとんど知られていない。

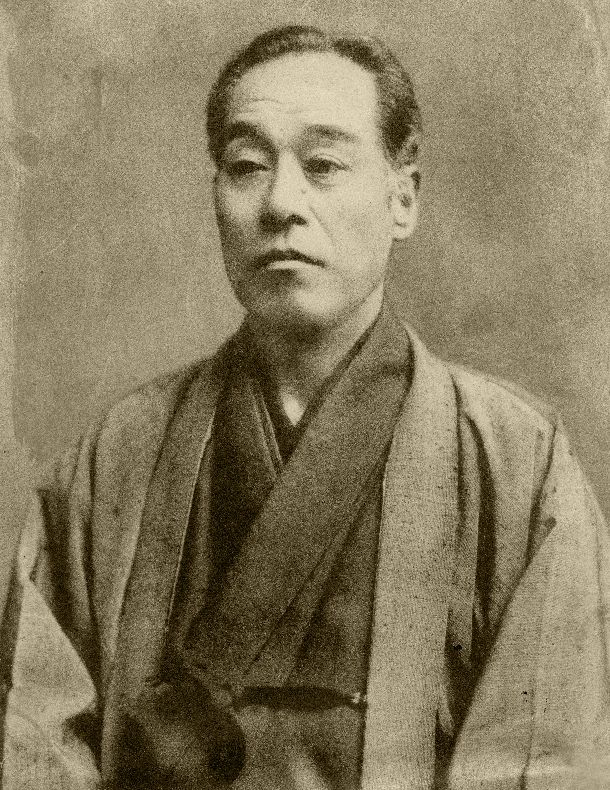

福沢諭吉翁=1980年代から1990年代の撮影か

福沢諭吉翁=1980年代から1990年代の撮影か英国は議院内閣制の国であり、議院内閣制とは行政と立法が融合して「執政中枢」を形成するところにその特徴があるという理解は、今でこそ政治学の初歩的な常識であるが、バジョットにとっては挑戦的な「学説」であった。裏を返せば、バジョット以前、それは常識ではなかった。

英国の国制をどのように理解するのかについては、様々なヴァリエーションがあり得た。その中でも伝統的なバージョンは、モンテスキューをはじめとする「三権分立こそが英国国制の本質だ」という理解である(『法の精神』)。

西洋政治思想史における混合政体論の流れをくむ、この「三権分立」モデルによる英国国制理解。その影響がいかに巨大なものであったのかは、アメリカ合衆国の建国史を見れば自明である。アメリカの建国の父祖たち(founding fathers)は、英国の国制を模範としたモンテスキューを教科書として学び、厳格な三権分立に基づく大統領制度を作り上げた(『フェデラリスト・ペーパーズ』)。

だからこそバジョットもまた、『英国憲政論』の冒頭において、三権の「分立」(separation)と相互の「抑制と均衡」(check and balance)を旨とする伝統的な理論を、力を込めて批判する必要があったのである。

本稿の視点から興味深いのは、幕末から明治期にかけての議会制理解が、基本的にはバジョットの線ではなく、モンテスキューの線に沿っていたということである。幕末にオランダで学んだ西周や津田真道といった知識人は、抽象的な社会契約理論やその帰結としてのフランス革命にはアンビバレントな態度を示しつつ、歴史的に形成された立憲政体による国王権力の抑制を重視するトルベッケやフィッセリングに学び、「三権之別」(西周『議題草案』)を議会制度の真髄として理解していた。

西や津田は、当時にあっては、西洋の議会制度に関するほぼ競争者相手のいない、独占的な解説者であった。多元的で極度に分立的なシステムとしての「55年体制」の思想的淵源は、こと近代日本に関する限り、西周や津田真道にあると言うことも不可能ではないであろう。

福沢諭吉は、西周や津田真道と明治初年の明六社と呼ばれる知的サークルの仲間であった。では、福沢が当時支配的だった「権力分立」的な議会制理解を当然に踏まえたうえで、自身は「平成デモクラシー」と見まがうばかりの権力「融合」的な議会制構想を提出するにいたったその背景とは何であったのか。

福沢の権力「融合」的な議会制構想がその全貌(ぜんぼう)をあらわしたのは、『文明論之概略』(明治8/1875年)から久しぶりの刊行となった著書『民情一新』(明治12/1879年)においてであった。

福澤記念館にある福澤諭吉の銅像=2018年1月31日、大分県中津市

福澤記念館にある福澤諭吉の銅像=2018年1月31日、大分県中津市西洋の思想や技術の移入を説いた「啓蒙」主義者として単純に理解されがちな福沢であるが、ここで彼は情報通信技術をはじめとするテクノロジーの進歩を単純に言祝(ことほ)いではいない。むしろ、こうしたテクノロジーが「人心」に与える影響についての福沢の認識はほとんどペシミスティックと言ってもよい。

情報通信テクノロジーの革命は、人々の「思想」を瞬時に社会の隅々にまで伝播させることを可能にした。いかなる過激な政治思想も、いや過激であればあるほど、そうした「政治思想」の伝播力は強い。テクノロジーを媒介として瞬時に繋がり、さまざまに過激な「政治思想」によって刺激され動揺を続ける集合的な「人心」の状態を、福沢は「心波情海」と呼ぶ。テクノロジーの進歩はなるほど「理」の産物だとしても、それがもたらしたのは「理」の勝利ではなかった。もたらされたのはむしろ「人心」における「情」の横溢(おういつ)なのである。

蓋し今の世界の人類は常に理と情との間に彷徨して帰する所を知らず、之を要するに細事は理に依頼して大事は情に由りて成るの風なれば、其情海の波に乗ぜられて非常の挙動に及ぶも亦如何ともす可らず(『民情一新』第四章)

「細事は理に依頼」するも「大事は情に由りて成る」。われわれのコミュニケーション空間は基本的に「情海の波」としてあり、全体の大きな方向性は基本的には「理」ではなく「情」に規定されてしまっている――。これが福沢の「現代文明」に対する冷徹な評価である。

テクノロジーによって加速された滔々(とうとう)たる「情海の波」に突き動かされ、右往左往する「人心」。福沢の権力「融合」的な議会制構想は、議会制を取り囲む環境についてのこうした認識とセットであった。

「保守」と「改進」という対立軸に沿って結成された、政権交代可能な二大政党制を福沢が推奨するのは、「人心」の短期的かつ急激な変化が恒常化しつつあるという認識と、かかる変化を制度化しない仕組みは危ういという判断とに基づいていた。福沢にとって権力の「融合」は、したがって、権力の持続安定を全く意味しない。むしろ、「人心」の急激な変化に対応した機動的な権力の交代がその目的であった。

「人心」は変化を求める。他方で、同じ「人心」は「変わらないもの」を恋い慕う。矛盾する「人心」の要求を福沢は、「変化」の役割を機動的な議院内閣制に、「不変」の役割を「帝室」にそれぞれ割り当てることで応えようとする。

天皇を「社会上の君主」として位置づけようとする福沢の一連の天皇論(『帝室論』『尊王論』)は、よく読むならば「民主主義者」福沢の挫折や転向などではなく、「多数主義の趣」(『尊王論』)=majoritatian ruleを社会全体の「仕組み」として採用するにあたって、「多数主義」に動じない不変の係留点を担保しようという発想の産物だということが分かる。権力「融合」的な議院内閣制を説いたW・バジョットが同時に、統治の「尊厳的部分」(dignified part)の重要性を説いていたその意味を、福沢は鋭く洞察していたのである。

写真展「天皇皇后両陛下 ともに歩まれた60年」を鑑賞される天皇、皇后両陛下。象徴天皇としてのつとめを果たされ、4月末に退位される=2019年1月26日、東京都中央区の日本橋三越本店

写真展「天皇皇后両陛下 ともに歩まれた60年」を鑑賞される天皇、皇后両陛下。象徴天皇としてのつとめを果たされ、4月末に退位される=2019年1月26日、東京都中央区の日本橋三越本店有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください