自治体は自衛隊に非協力的ではない。募集を増やすために必要なことは別にある

2019年02月20日

昨秋おこなわれた自衛隊観閲式で行進する陸海空の自衛隊部隊=2018年10月14日、埼玉県朝霞市の陸上自衛隊朝霞訓練場

昨秋おこなわれた自衛隊観閲式で行進する陸海空の自衛隊部隊=2018年10月14日、埼玉県朝霞市の陸上自衛隊朝霞訓練場安倍晋三首相が先般の自民党大会で、自衛官の募集をめぐって「都道府県の6割以上が協力を拒否している」ことを理由の一つとして憲法改正を呼びかけ、これに対して批判がでると、安倍首相の主張を援護する目的なのか、自民党が所属議員に選挙区の自治体の自衛官募集に対する協力状況を確認し、一層の協力を要請することを求める文書を配布したことが議論を呼んでいます。

この問題は多くの関心を集め、さまざまな解説もなされていますが、大切な問題なので、いま一度きちんと整理して考えてみたいと思います。

まずは、自分が新潟県知事として経験したことからお話しします(当時を思い返すと今もって非常に悲しくなります……)。

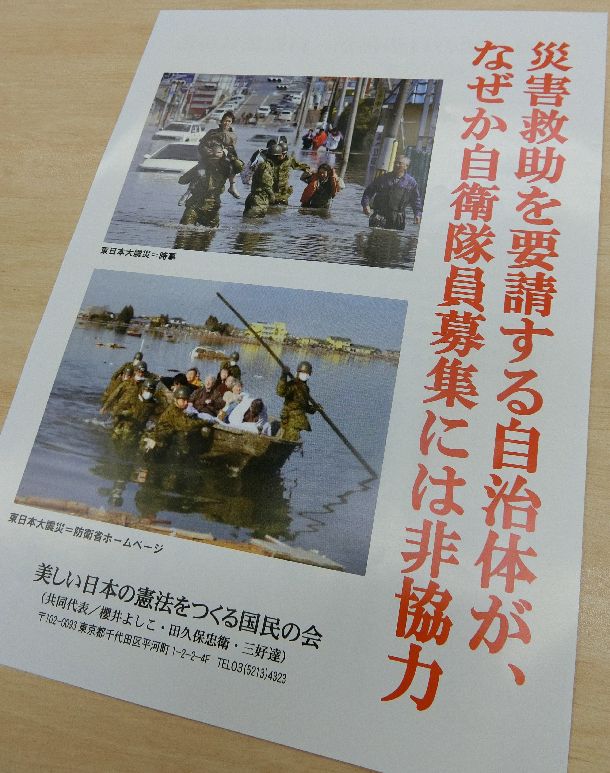

自衛隊員募集の問題を取り上げた「美しい日本の憲法をつくる国民の会」のビラ。自治体が募集に非協力と主張しているが……

自衛隊員募集の問題を取り上げた「美しい日本の憲法をつくる国民の会」のビラ。自治体が募集に非協力と主張しているが……地方自治体の大きな役割は災害との闘いです。そして災害時において自衛隊は、非常に頼りになる最後の砦(とりで)ともいうべき存在です。それゆえ自治体は、常日頃から自衛隊とは強固な協力関係にあります。交流イベントも数多く、募集に限らず、自衛隊の活動に非協力的な自治体や、自衛隊を違憲と考えている自治体はそもそもほとんどないものと思います。

実際、この問題を受けた岩屋毅防衛大臣の国会答弁も、募集対象者(18、22歳)の情報提供について、全国1741市区町村(住民基本台帳は都道府県ではなく市町村が持っています)のうち、4割から氏名や住所などの直接の情報提供があり、6割は直接の情報提供はないものの、うち「3割は(自治体が)該当情報を抽出して閲覧」、「2割は防衛省職員が全部を閲覧して自ら抽出」しており、事実上、あわせて約9割の自治体が防衛省職員に対して住民基本台帳の閲覧を認めているというものでした。

また、残り1割の178自治体についても、173自治体はそもそも自衛隊が閲覧を要請していないため閲覧は行っていないが、学校などでの説明会開催や広報活動などには協力しており、まったく協力していないのは全国で「5自治体のみ」とのことです。

では、なぜ自治体による情報提供が、直接の情報提供する4割と、閲覧で対応する5割に分かれているのでしょうか? その理由は、「法律的根拠」と「個人情報の保護」の二点になります。以下、それぞれについて解説します。

まず、「法律的根拠」についてです。自衛官の募集に関しては、自衛隊法97条で以下の様に定められています。

自衛隊法

第97条(都道府県等が処理する事務)

(1)都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

(2)防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。

(3)第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。

そして、(1)の「政令」として、自衛隊法施行令が以下の通り定めています。

自衛隊法施行令

第115 条(応募資格の調査及び受験票交付)

(1)市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する区域現住所を有者から志願票提出があった市町村長は、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ法第38条第1項に規定する欠格事由該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理ものとする。

(2)市町村長は、前項の志願票を受理したときこれ当該包括する都道府県区域担地方協力本部の地方長に送付し、これら者と試験期日及び場ついて協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。

第119 条(広報宣伝)

都道府県知事及び市町村長は、自衛官又候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。

第120条(報告又は資料の提出)

防衛大臣は、自衛官又自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

この自衛隊法施行令第115条により、市町村は法律に従って自衛官への志願票を受理し、受験票を交付し、第119条により都道府県及び市町村は、自衛官募集の広報宣伝を行っています。これをやっていないという自治体を私は聞いたことがありません。

一方で、自衛隊法施行令第120条は「必要な報告又は資料の提出を求める事が出来る」と定めていますので、何をどの様な形で提出するかは、基本自治体側の裁量に委ねられていることになります。従って、自治体ごとに情報提供の方法が違うのは至極当然といえます。

そのうえで、防衛大臣(国)が「必要な報告又は資料の提出」として、市町村の有する住民基本台帳の情報の提出を求めてきた場合はどうするかです。次に出でくるのは、住民基本台帳法です。関連する条文は以下の通りです。

住民基本台帳法

第11条

(1)国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

複雑な文章ですが、かみ砕いて説明すると、この住民基本台帳法第11条により、国(自衛隊)は自治体に対し「必要な報告又は資料の提出」を求める事ができ、かつその内容として、住民基本台帳を「閲覧させることを請求することができる」ことが定められています。従ってここまではすべての自治体が応じる義務があるけれど、それ以上の直接の情報提供は、やはり地方自治体の判断にゆだねられた任意のものということになります。

とすれば、地方自治体の現在の対応はまさしく法の定める通りであり、何ら問題ないということになります。

このように、「法律的根拠」については、4割の自治体が情報の直接提供を行い、5割の自治体が情報の閲覧にとどめているのはまったく問題ないのですが、「個人情報の保護」という観点から見ると、むしろ安倍総理や自民党が求めている「直接の情報提供」の方に問題があります。

自治体によるので一概には言えないのですが、現在、自治体はたいてい「個人情報保護条例」を定めており、その規定は、おおよそ以下の様になります(新潟市個人情報保護条例を例としました)

新潟市個人情報保護条例

第8条

(1)実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内部で利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに対して提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

①法令等に定めがあるとき。

②本人の同意があるとき。

③出版、報道等により公にされているとき。

④個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

⑤同一実施機関内部で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合であって、事務に必要な限度で利用し、かつ、使用することについて相当の理由があると認められるとき。

⑥前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いたうえで特に必要があると認めたとき。

先に述べた通り、自衛官の募集にたいする情報の提供について、①の直接の情報提供の根拠となる法律はなく、③~⑥にも当たらない以上、②の本人の同意なく直接の情報提供をすることは、各自治体が定める個人情報保護条例に抵触してしまう可能性があるのです。

自衛隊基地(akiyoko/shutterstock)

自衛隊基地(akiyoko/shutterstock)「自衛隊に住民基本台帳の直接の情報提供が許されるなら、警察や消防、さらに医療、介護についても直接の情報提供が許されるべきではないか?」という論点が生じうるのです。住民の命を守ってくれている自衛官の募集への協力が重要なのはもちろんなのですが、その事情は、警察や消防、医療や介護においても同じといえば同じで、自衛官の募集だけを特別扱いする理由に欠けるからです。

そして、そうやってどんどん対象となる範囲を増やしていくと、果ては情報の直接提供の範囲が人材確保に苦労している市役所職員の確保にまで広がりかねず、個人情報の保護の趣旨がまったく損なわれてしまいかねないのです。

さて、ここまで延々と、自衛官募集をめぐる住民基本台帳の情報の直接提供の是非について論じておきながら、いきなりちゃぶ台返しのようでなんなのですが、本当のところ、住民基本台帳の情報は自衛官の募集にはさして重要でないと思われます。

私事で恐縮ですが、私の父は熊本の片田舎の12人兄弟の8男坊で、高校を出ても職がなく、「免許を取る」という目的で自衛隊に入隊した自衛官でした。父はしばらく自衛隊にいた後、首尾よく各種免許を取得し、高度成長で景気が良かったエレベーターの敷設会社に就職し、母と知り合って新潟の母の実家で養豚業に従事しました。

エレベーターの敷設会社のみならず養豚業においても、父は自分で設備を作ったり重機を運転したりして、自衛隊で得た免許と経験はずいぶん役に立ったとのことです。

そのご縁で私も、自衛隊を除隊した後も、地域で本業のかたわら自衛官の募集活動などに携わっている方々でつくる「隊友会」に特別会員として参加させていただいており、地域の募集事情は相応に伺っているのですが、そこで聞く限り、募集は基本的に会員の方が「足で稼ぐ」スタイルで行われています。「自衛隊への入隊を考えている」というお子さんが地域にいると、学校(説明会などがあります)や親御さんを通じて会に連絡が入り、会員の方が直接出向いて、自衛隊の事情ややりがいなどを丁寧に説明されているとのことでした。

これに対して、住民基本台帳の情報は基本的に住所・氏名・年齢に過ぎず、直接の情報提供を受けたところで、打てる手としてはダイレクトメールを出すぐらいです。ダイレクトメールを見て直接連絡をしてきたというような話は、私はほとんど聞いたことがありません。大騒ぎされているわりには、効果のほどははなはだ疑問です。

安倍総理や自民党の働きかけで、法律(憲法ではなく)や条例の改正で仮に全自治体が住民基本台帳の直接の情報提供をしたとしても、自衛官の募集難の問題はほとんど解決しないだろうと私は思います。

自衛官募集の映像が流れるアメ横の大型ビジョン=2018年12月19日、東京・上野

自衛官募集の映像が流れるアメ横の大型ビジョン=2018年12月19日、東京・上野 私は端的に、「憲法でも、法律でも、条例でもなく、自衛官の待遇を改善すべきです」と申し上げたいと思います。

私の父の時代、給与を貰ってある種の職業訓練を受けられる自衛隊は、世の中の他の仕事と比較して相対的に魅力のあるものでした。

また自衛隊は、その性質上、多くの若い隊員と、比較的少数の指揮官で構成されるので、その構成を保とうとする限り、本人の意思にかかわらず、相当数の隊員が比較的若い年齢で除隊することになるのですが(一番下の階級である「陸士」は4~5年の任期制で、その上の「陸曹」にあがれるのは1割程度です。つまり入隊した自衛官の9割程度は、4~5年で除隊を余儀なくされることになります)、父の時代は、父のように若くして除隊した隊員が、自衛隊で習得した技術を社会で生かす場が多数ありました。

翻って現在はどうでしょうか。自衛隊帯広地方協力本部のHPの資料によると、民間の高卒の初任給は、全国平均が16万1300円、道内平均が14万9700円のところ、自衛官は16万6500円、大学卒で全国平均20万3400円、道内平均19万4100円のところ、自衛官は22万2000円とのことです。額面はさして悪くありませんが、その激務に見合った待遇かといえば、そうとも言い難いところでしょう。

なんといっても自衛官は、上記の通り、多数の体力のある自衛官と少数の指揮官という構成を維持しようとする以上、大半の隊員が若くして除隊することになるのは避けられません。また、現代的基準からみると、正直言って体育会的、というかそのものずばり軍隊的な体質が合わず、自発的に除隊する人も一定数でます。

にもかかわらず、除隊後の就職においては、隊友会などの協力組織がある程度あっせんをするとはいえ、いまの社会は必ずしもその経歴を十分に生かせる環境にあるというわけではありません。実際、隊友会の方々と話すと、まず第一の要望は、除隊後隊員の就職先の確保なのです。

普通に考えて、高校や大学を卒業した若者が、その進路を決めるに当たって最も重視するのは、職場環境と将来性です。それが自分に合わないと感じれば、ダイレクトメールの1通や2通来たところで、まず進路として選ばないでしょう。逆にそれが魅力的であれば、まれに違憲だという人がいようがいまいが、ダイレクトメールが来ようが来まいが、学校での説明会や昨今巷(ちまた)でよく見かけるアニメ調の自衛隊の勧誘ポスターを見て、自分から応募してくるでしょう。

自衛隊がまず取り組むべきは、特に身分の不安定な下の階級の自衛官の給与の向上であり、除隊後の就職を容易にするために今の社会で必要とされる程度のIT技術などの教育であり(それは自衛隊にとってもいいことだと思います)、自発的除隊をできる限り減らすための、可能な範囲での合理的組織運営であると思います。

自衛隊観閲式で巡閲する安倍晋三首相=2018年10月14日、埼玉県朝霞市の陸上自衛隊朝霞訓練場

自衛隊観閲式で巡閲する安倍晋三首相=2018年10月14日、埼玉県朝霞市の陸上自衛隊朝霞訓練場総理、そして自民党の先生方には是非、法律の範囲で適正に自衛官の募集に協力している自治体をあげつらうのではなく、一人一人の自衛官、一人一人の若者の未来に目を向けた政策を実行していただきたいと、私は心から思います。

最後に、少々余談的になりますが、それでもなお残る、「多数の体力のある若い自衛官と少数の指揮官という構成を維持しようとすると、どうしても多数の若い自衛官の早期除隊が生じる」という構造問題に対する秘策があります。

私と同年齢のキング・カズさんの活躍を見ても、恐縮ながら運動神経の悪い私が齢50にしてバク宙ができていた(今は分かりません)ことを見ても、トレーニング理論と技術が飛躍的に進んだ現在、機器を使った適切なトレーニングと食事療法を行えば、相当の年齢まで一定の体力を維持することは可能です。

若者は腕立て100回的スパルタでいいとして、30代以上にはガラリと待遇を改善して、最新の合理的なトレーニングと食事を提供し、体力の保持を条件として雇用を維持して、「自衛隊に入って、60歳まで筋肉もりもり元気はつらつ!」をキャッチフレーズに、「30代からの中途採用もOK」で募集をかけたら、結構人が集まるような気がするのですが、いかがでしょうか?

いや余談が過ぎました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください