1945年元旦、長野市松代の地下巨大工事に動員された朝鮮人青年は何を想ったか

2019年02月24日

*この記事は筆者が日本語と韓国語の2カ国語で執筆しました。韓国語版(한국어판)でもご覧ください。

筆者がこの原稿を書いている今日(2019年2月5日)は旧暦の1月1日、韓国のお正月(ソルナル)だ。

韓国でもっともたいせつな祝日である「ソルナル」には、ほとんどの韓国人が実家に戻って先祖に祭祀を捧げる。そして、親や周囲の大人に「歳拝」(セベ、新年の挨拶)を差し上げ、「徳談」(ドクダム、幸運を祈る言葉)を交わす。

筆者はこれからあるトンネルに刻まれたハングルの落書きについて書くが、その青年がそれを書いたのもおそらくは1945年の元旦のことであっただろうと考えている。

「松代大本営」遺跡の地下トンネル=長野市HPより

「松代大本営」遺跡の地下トンネル=長野市HPより筆者は2008年2月から一年間、当時韓国で在職していた延世大学校で海外研究年(研究のための特別休暇)を与えられ、現在の勤務校である明治学院大学の招聘教授として日本に滞在した。赴任してまもなく、日韓の歴史研究プロジェクトの現場踏査プログラムに招待された。

それが初めての松代大本営跡(現長野市松代)へのフィールドワークであった。その時の記憶は十年経った今もなお鮮やかで忘れられない。

同行した仲間たちと地元の市民運動団体の案内人の助力のおかげで、ふだんから車椅子を利用する筆者が、あろうことか深い地下坑道に潜って、そこをくまなく見学することができたのである。

それは想像を超えた規模であった。が、筆者を動かしたのはそれだけではない。歴史の重さとでもしか言いようのないもの、松代大本営工事に動員された日韓両国の労働者、特に朝鮮人被強制徴用者の受難の歴史が心に重くのしかかってきたのだ。

その工事は、1944年11月から終戦翌日まで続けられたという。もちろん未完のまま放置されたが、幅4メートル、高さ2.5メートルの地下トンネルに戦車まで行き来することができたというこの巨大な施設は、戦争の最後の最後まで持ちこたえ、抗戦することができるようにと建造された。もっとも長いものは、地下13キロにも及ぶ要塞として建設中だった。

アジア太平洋戦争の末期、日本は最後の本土決戦に備えて国土の要塞化を計画し、着手した。そのとき、大本営候補地となったのが長野市松代地域を中心とする一帯であった。

1944年11月11日、最初の発破作業で工事が始まった。作業員は徴用された日本人労働者と朝鮮半島で動員された朝鮮人被徴用者が中心であった。朝鮮人約7000人と日本人3000人が、初期には8時間三交代、後半には12時間二交代で工事をおこなった。工事関係者延べ人数61万人余、当時の金額で2億円の総工費が投入された。

現在残っているトンネルの長さだけでも総延長11.5キロに達する。ここには天皇の御所はもちろん、国家中央機関、戦争指揮部の大本営をすべて移転する計画だった。

しかし1945年8月15日、終戦宣言により75%の完了時点で工事は中止された。そしてこの工事に際して、多くの労働者が工事中の事故やその他の理由で犠牲となった。動員された7千人余りの朝鮮人労働者について、数百人が命を失ったと記録されている。彼らはもっとも危険な発破作業などに従事させられたという。

2008年2月、研究プロジェクトの参加者一行が現場を訪問したとき、筆者たちを案内してくれたのは、現地で受難の歴史の現場を保存する運動をおこなうNGO団体のメンバーたちであった。彼らの親切な案内と説明は、今も忘れることができないほど献身的であった。

そのとき、山中のトンネルの岩盤壁にハングルで書かれた解読不能な落書きのことが話題になった。それまでもたくさんの研究者たちがここを訪れたが、その落書きについて説得力のある解読をできないでいるということだった。

壁に書かれているハングルの落書きは「세배(歲拜)、조매호노모(祖妹好老母)、구운몽(九雲夢)、내모토(内モト)、河本」と読める。

もとより筆者ははじめての訪問であったが、その解釈についてひとつのアイデアを出した。

当時、日本の戦争末期のもっとも痛々しい歴史の現場を保存しようと市民運動体が活発な活動をしており、筆者たち一行の案内もその市民運動団体のメンバーらが引き受けてくれたのだが、彼らは筆者のその新しい落書き解釈に大きな関心と積極的な賛意を示してくれた。数ある解釈のなかでいちばん説得力があり、その落書きに込められた真意にたどり着くものではないかと評価してくれたのである。

その筆者の解釈は、後に『保存運動』という刊行物に掲載されたのだが、その文面を紹介すると、次のとおりである。

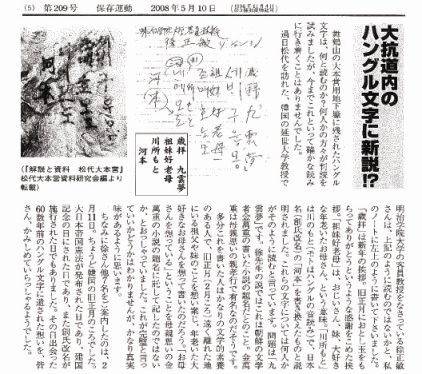

『保存運動』第209号の記事=筆者提供

『保存運動』第209号の記事=筆者提供大坑道内のハングル文字に新説!?

舞鶴山の大本営用地下壕に残されたハングル文字は、何と読むのか? 何人かの方々が判読を試みましたが、今までこれといって確かな読みに行き着くことはありませんでした。

過日松代を訪れた、韓国の延世大学教授で明治学院大学の客員教授をなさっている徐正敏さんは、上記のように読むのではないかと、私のノートに左上のように書いて下さいました。

「歲拜」は新年の挨拶、旧正月におとし玉をもらってありがとうというような感謝をこめた挨拶。

「祖妹好老母」は、おじいさん、妹、大好きな年老いたお母さん、という意味。

「川所もと」は川のもと(モトはハングルの音読み)で、日本名(創氏改名)の「河本」を書き換えたものと説明されました。

これらの文字については何人かがそのように読むと言っています。問題は「九雲夢」です。徐先生の説ではこれは朝鮮の文学者金萬重の書いた小説の題名だとのこと。金萬重は母親思いの親考行で有名なのだそうです。

多分これを書いた人はかなりの文学的素養のある人で、旧正月(2月ころ)遠く離れた地にいる祖父や妹のことを想い案じ、年老いた大好きなお母さんを想って書いたのだろう。「お母さんを想っている」ということを母親思いの金萬重の小説の題名に託して記したのではないか、とおっしゃっていました。

これが完璧と言っていいかどうかはわかりませんが、かなり真実味があるように思います。

ちなみに徐さん他7名を案内したのは、2月11日。ちょうど韓国の旧正月のころでした。大日本帝国憲法が発布された日であり、建国記念の日にされた日であり、また創氏改名が施行された日でもありました。その日出会った60数年前のハングル文字に遺された想いを、皆さん、かみしめていらっしゃるようでした。(『保存運動』第209号、2008年5月10日/「松代大本営」の保存を推進する会ニュース)

もとより筆者には、その落書きの新解釈が完全に正確なものであるのかどうかわからない。

しかしともあれ、「松代大本営」というアジア・太平洋戦争期の最後の象徴的な場所で、朝鮮人被徴用労働者が厳しい労働の強制と劣悪な住環境下に置かれていたことは事実であり、空腹と望郷の念、家族への切々たる愛情が、落書きとしてその暗いトンネルの岩壁に刻まれたものであることはまちがいのないものだと思われる。

そんな想いに打たれて、そこに刻まれたハングルの文字が意味するところを、筆者なりの歴史理解と韓国語の類推力で理解してみようしたのだが、結果として筆者なりの解釈を生み出し得たのは、持てる知識の動員ではなく、それを刻んだ朝鮮人被徴用者に対する切実な共感の力であったと感じている。

金萬重(キムマンチュン、1637-1692)は、朝鮮時代の文学者であり、政治家である。

朝鮮時代の中期に、大提学、大司憲など高位官職についたことで歴史に名をとどめるが、同時に「九雲夢」「謝氏南征記」などの小説や詩文を残した文学家としても知られている。

生前、彼は激しい党争の渦中におかれていた。韓国語的にいえば「政治的な葛藤」に巻き込まれたのである。そしてその結果として何度も流配の処罰を受け、結局1692年に遠い南海の孤島で世を去った。

彼は誰よりも母への愛を切なく抱えながら生きた人であった。彼の小説「九雲夢」は、流配先で、自分を心配している母へ慰めをささげるという気持ちで、母親尹氏のために書かれたのだという説がある。

あるいはまた、外交使節の任務で中国に行ったとき、母親から面白い中国の小説を一冊買ってきてほしいと要請されたにもかかわらず忘れてしまったために、帰り道に急いで母のために書いた小説がこの「九雲夢」なのであるという説もある。

真偽のほどは不明であるが、どちらにせよこの二つの説が、共に著者の母親に対する限りない愛から生まれたものであるとする点で一致している。

全四本のハングル版のほか、漢文の本もある。内容は中国の唐代の仏教を背景にする夢の話で、ストーリー展開が興味深い文学性の濃厚な作品である。

金萬重の流配地である南海の島、「九雲夢」を書いた所でもあると言われる=韓国観光公社HPより

金萬重の流配地である南海の島、「九雲夢」を書いた所でもあると言われる=韓国観光公社HPより松代大本営トンネル岩壁に「九雲夢」と落書きとしたその朝鮮人被徴用者は、たしかに素晴らしい知識人であった。金萬重と彼の母親との関係、つまり「九雲夢」成立の裏面までよく知っている人物であっただろうというのが、いまなお変わらぬ筆者の直感である。

その青年は、「九雲夢」という単語を岩盤に刻みながら、正月に母から遠く離れ、抑えきれない「思母曲」の心情を伝えたのではないかと思う。

歴史の面白さは、そんな一片の落書きからも、どんな文学や小説にもまさる劇的なドラマが立ちあがってくることではないだろうか。そんな思いでいまこの文章を書き終えようとしている。

1945年から数えて74年目になる元旦の朝である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください