日本、世界に大きな影響をもたらす米中貿易戦争。懸念は日本に忍び寄る孤立主義

2019年02月28日

Akarat Phasura/shutterstock.com

Akarat Phasura/shutterstock.com米中間の貿易戦争の期限がひとまず先送りされ、長期戦の様相を呈しています。今後、国際政治の最大の関心の一つである米中の覇権争い、あるいは経済的競争は、どのようなところに落ち着くのでしょうか。米中という二大国の狭間(はざま)で生きながら米国に安全保障の根幹を頼る日本にとって、この問題は死活的に重要なものです。

最近とかく、日本がこれまで認識してきた中国の脅威、あるいはリスクをようやく西側先進諸国が認識してくれたという「安堵感」のようなものから、米中対立を試合観戦のように他人事に捉える向きも少なくないような気がします。しかし、この問題は日本のような米国の同盟国にとって、非常に大きな影響を与えます。

本稿では、米中「新冷戦」なるものが本当に起こるのか、米中対立が世界および日本にどのような影響をもたらしうるのかを、つまびらかにしたいと思います。

米中対立を捉えるうえでは、まず二カ国それぞれの国益や国内事情を探る必要があります。

演説する習近平国家主席=2018年12月18日、北京の人民大会堂

演説する習近平国家主席=2018年12月18日、北京の人民大会堂しかも、客観的な国益からしても、現在強力な軍事大国であり、中国経済にダメージを与える力を持つ米国に正面から立ち向かうよりは、米国が嫌になって「意気揚々と」撤退するのを待つほうが得策であり合理的であるという考え方が、米国を良く知る中国の専門家の間には存在します。それはいわば、「熟した柿がぽとりと落ちるように」覇権を手に入れようという考え方であり、覇権争いの際に、後発覇権国の側が先に攻撃するインセンティブは実際には少ないとする学説にも基づいています。

他方、米国を見れば、経済力において中国に負けつつあるのではないかという懸念が貿易戦争をけん引しており、技術覇権を譲らないという固い決意のほどが窺(うかが)えます。しかし、ここで気になるのは、米国が中国と競争するうえで持つ強みはどこにあるのかという点です。

ホワイトハウスで会談するトランプ米大統領(左)と中国の劉鶴副首相=2019年2月22日、ワシントン

ホワイトハウスで会談するトランプ米大統領(左)と中国の劉鶴副首相=2019年2月22日、ワシントン日本が、経済面で高付加価値の分野を得意としており、安全保障では米国に依存しきっている以上、踏み絵を迫られた場合には、米国に付き従う以外の選択肢は存在しません。また、ごく一部の先端技術や安全保障の懸念がある分野においてはじまった「囲い込み」は、政治家たちが思うよりも速いペースで他の分野にリスクをもたらす形で波及していくものです。現にHuawei製品についてのリスク認識の広がりは、政府調達に限らず実業にも影響を及ぼしはじめています。

米国が同盟国の緩やかな囲い込みを本格化すれば、米国市場に過度に依存してきたことによって生じた「脆弱(ぜいじゃく)性」を悔いているであろう中国は、自足的な経済圏の構築に血道をあげるはずです。結果的に、双方の陣営で緩やかな囲い込みが広がっていき、それが日本経済にダメージを与えるであろうことが予想されます。

日本の政治家やメディアが米中間の対立に対して、(しばしば喜んで)早々に「冷戦」のアナロジーを適用しようとすることによる危険は、二方向から生じています。ひとつには、先述した日本経済に対するダメージや逸失利益を過小評価してしまっている危険。もうひとつは、米国の意思を読み誤り、今後の世界の趨勢(すうせい)を読み誤る危険です。

米国では現在、経済ナショナリズムと安保重視派の連合が時限的に実現しており、同じ中国という対象に異なる目的からアプローチをしています。

安保重視派が心を砕くのは、まずは覇権争いであり、軍事技術における競争力、そして同盟国の局地紛争における米国の防衛コミットメントでしょう。これに対し、経済ナショナリストはまず産業の競争力を見ます。彼らにとって同盟国ネットワークの存在は中国に対する強みではありますが、必ずしも防衛コミットメントを高める必要性が意識されるわけではありません。むしろ、同盟国への安全提供には値段がついてしかるべきである(だからもっと負担しろ)という考え方になってしまうわけです。

ただし、中長期的な観点に立てば、米中関係は貿易量からして深い経済的相互依存にあり、冷戦期の米ソの貿易量が互いに総貿易量の1%に届くか届かないかであったことを考えると、「新冷戦」のような状況に移行することはほぼ不可能ではないか、と思われます。

仮に、もしそのような状況が生じるのであれば、それは世界経済にとっては死を意味します。ですが、そもそも冷戦のような状況が生じるためには、相手に対する根強い不信と自らが抱える恐怖が必要です。かつてソ連の共産主義は伝播(でんぱ)する性質があるとしてたいへんに恐れられていました。しかし、現在はそうでもありません。中国に時代遅れの共産党一党独裁体制が残っていることは、現代の米国社会にはさほど恐怖をもたらさないのです。

ここで、中国側の実情についても、幾つか客観的な事実をお示ししたいと思います。

2018年末~19年年頭にかけて、日本、中国、韓国において、大規模意識調査を行いました。一カ国につき標本数は2000。使用したのはインターネットパネル(中国の場合はマクロミル・チャイナ)です。消費者調査のような体裁で、政治的なことを聞いていることをなるべく意識させない設問設計を通じて実施しました。過去、2014、2017の各年に同じ質問票で調査を実施していて、結果の経年比較もできます。

以下に簡単に調査の概要を記します。

調査は割付方式でサンプルを収集しています。年齢は(20~60代)の5段階、居住地(中国の場合はTierⅠ都市、TierⅡ以下都市)は2段階(結果的に30都市程度になりました)、最終学歴(大卒以上、大卒未満)は2段階です。この三つの軸で分けられた「セル」ごとに、100サンプルを確保することとしました。

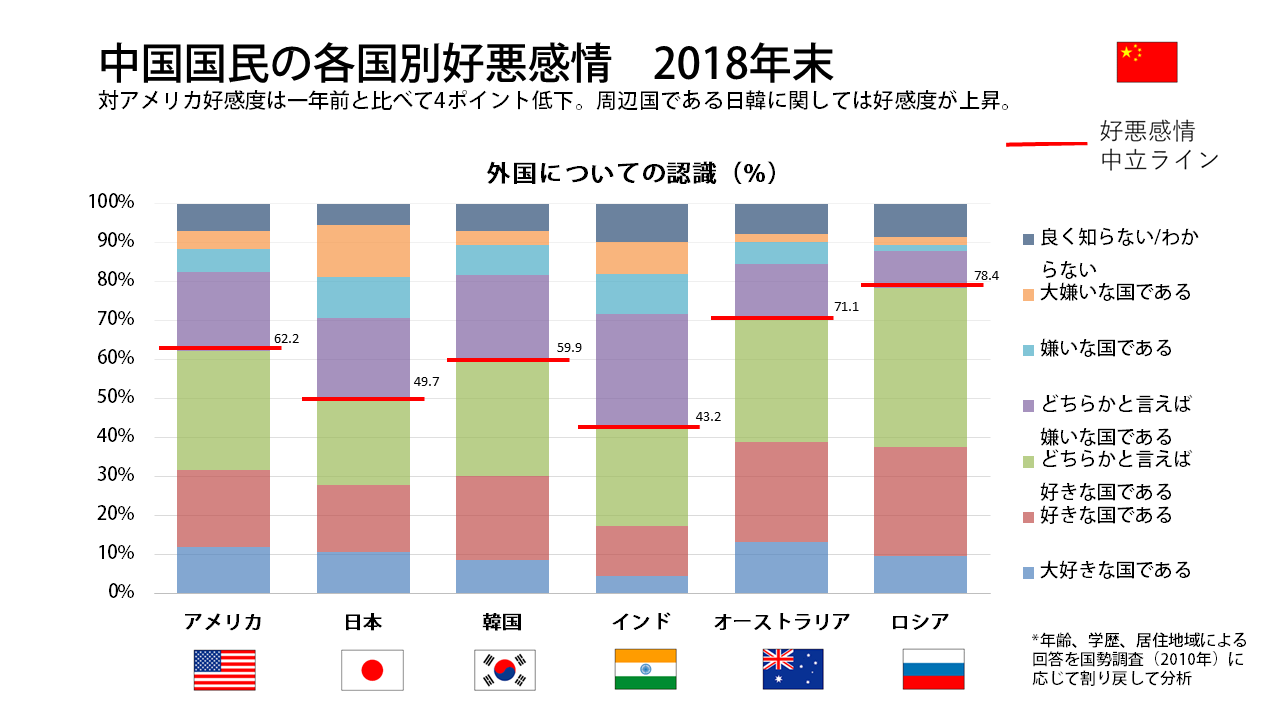

まず注目していただきたいのが、中国人の各国別好悪感情です(グラフ1)。

グラフ1

グラフ12017年12月の調査と比べると、米国の好感度は4ポイントほど落ちています。しかし、Pew リサーチセンターの調査によれば、米国の同盟国や近隣諸国では、トランプ政権の登場に伴い米国への好感度が半減する例も多く、それと照らし合わせれば、下落率はかなり低いと言えます。

実は、周辺国である日韓に対する好感度は前年比で8ポイントほど改善しています。他の回答で得られた指標と照らし合わせて考えると、回答者個人の世帯収入の伸び期待や海外との取引による成長期待など、個人の経済的環境がいい場合に、日韓への好感度が高まることが分かりました。

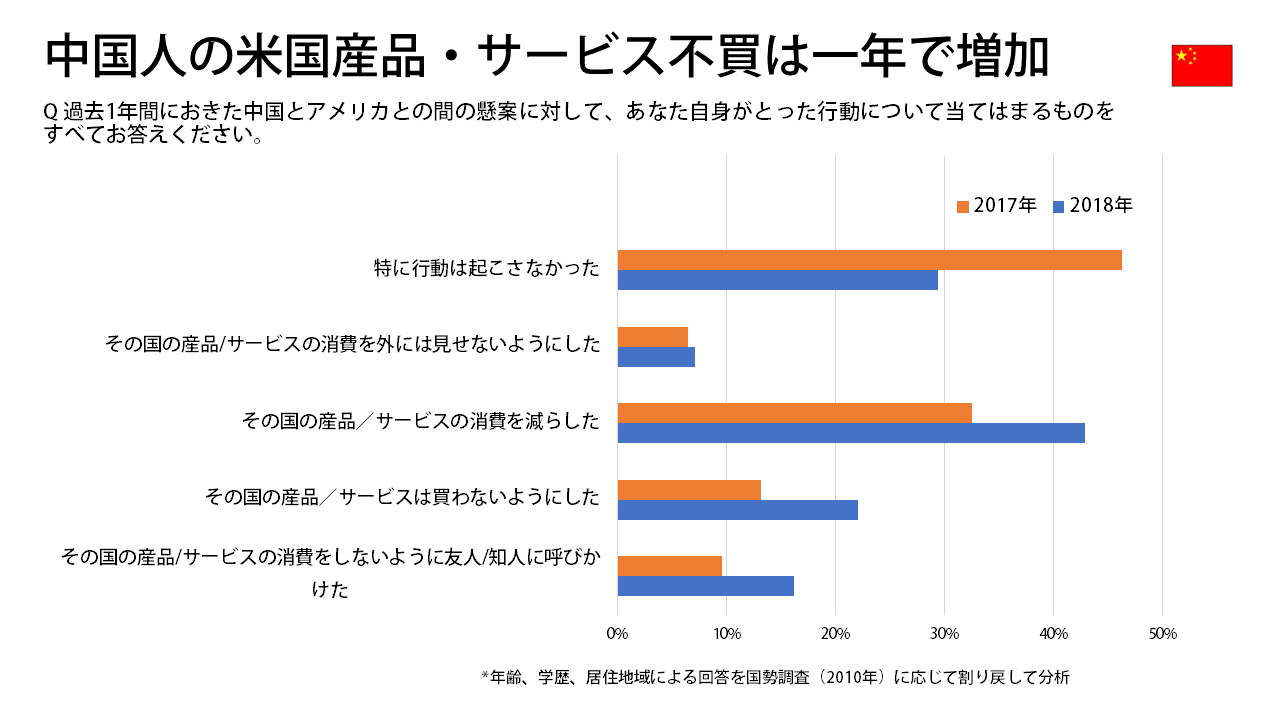

次にグラフ2をみてください。米国産の製品やサービスへの中国人の消費行動について聞いていますが、この1年で10ポイントほど、米国製品やサービス消費を減らした人が増えたことがお分かりだと思います。ただし、米国産製品やサービスを全く買わなくなったという人は少数派です。米国製品やサービスに対する憧れはまだ根強く、かといってナショナリズムの観点からあまり派手に米国製品を消費するのは手控える傾向が出てきていると言えるでしょうか。

ですが、ここで念を押しておかなければならないのは、米国製品に対する不買行動は増えてはいるが、日本や韓国に対して不買行動をするレベルと同等ではない、という事実です。

グラフ2

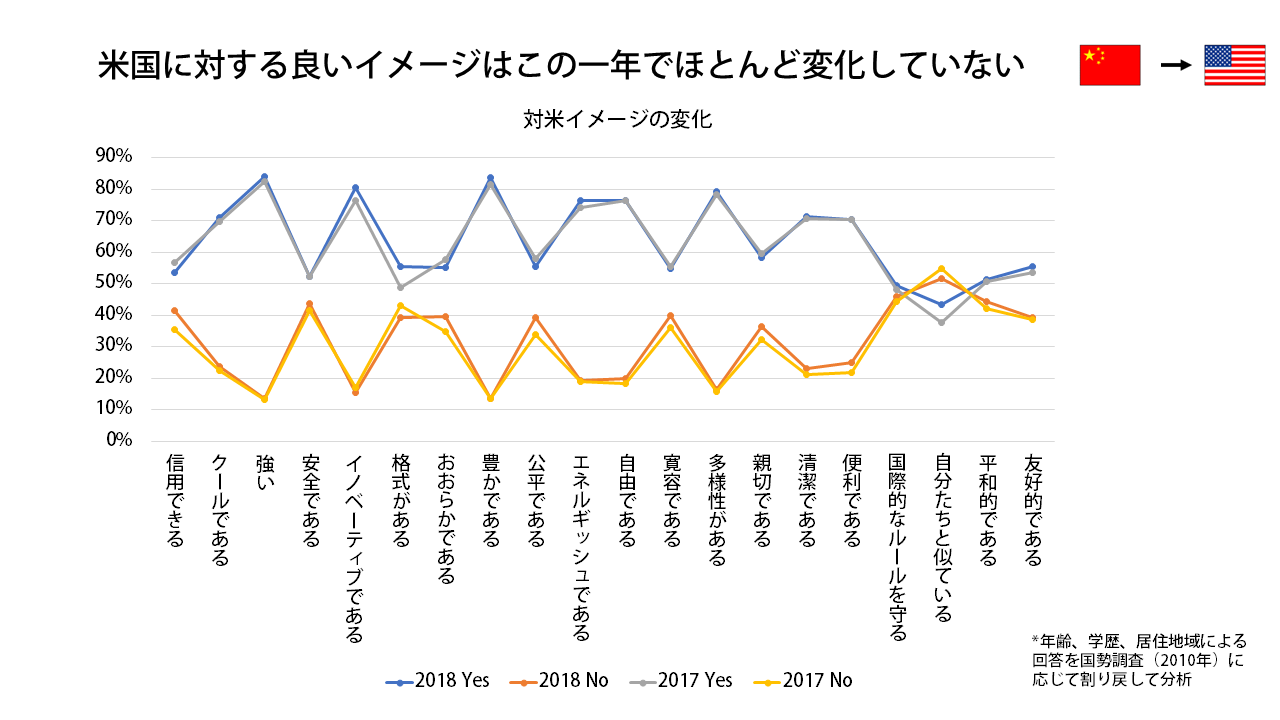

グラフ2興味深いのは、下のグラフ3が示すように、米中貿易戦争が激しくなったこの1年のあいだに、中国人の米国に対するプラスのイメージ要素(例:信用できる、親切であるなど)が、まるで変化していない点です。米国のソフトパワーが、依然として圧倒的な強さを持っていることがあるとみられます。

グラフ3

グラフ3重要なのは、青とグレーの線で示しているように、米国に関する各要素に良い点を付ける人が非常に多いことです。こうした要素の中でどの好感度に効くかも分析できるのですが、全体として言えるのは、日中韓のどの国をとっても、好感度に効く要素は共通しているということです。

具体的には、先ほど述べたように、個人的な所得増への期待による楽観傾向であり、国際的な取引を行っているかどうか、そこでちゃんと儲(もう)けられているかということであり、グラフ3で列挙されるイメージでいえば、「信用できる」とか「親切である」という指標なのです。

好感度をそれほど左右はしないけれども、中国人が米国を「イノベイティブである」、「豊かである」などと認識しているという事実は重いです。それらのイメージはある種の憧れに転化しうると思いますが、冷戦期の米ソ間で互いにそのようなプラスのイメージが抱かれでいたかと言えば、決してそうではありません。相手国に対する恐怖を形成する土壌は今のところ存在していません。

以上、米中関係は、少なくとも国民意識を見る限り、新冷戦というイメージで語られているほど、険悪なものではないことを確認したうえで、日本に話を戻します。

G20の記念撮影に臨む日米中の首脳。前列左からトランプ米大統領、安倍晋三首相、一人おいて中国の習近平国家主席=2018年11月30日、ブエノスアイレス

G20の記念撮影に臨む日米中の首脳。前列左からトランプ米大統領、安倍晋三首相、一人おいて中国の習近平国家主席=2018年11月30日、ブエノスアイレスこれまでの国内における議論の中で圧倒的に多かったのは、米国にしっかり物申すべき、という立場でした。趣旨には同意しますが、これは自らの脆弱性についてはまるで意識していない態度です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください