政策を作ったのに、想定できたのに、防げなかった悲しい事件。もう繰り返したくはない

2019年03月10日

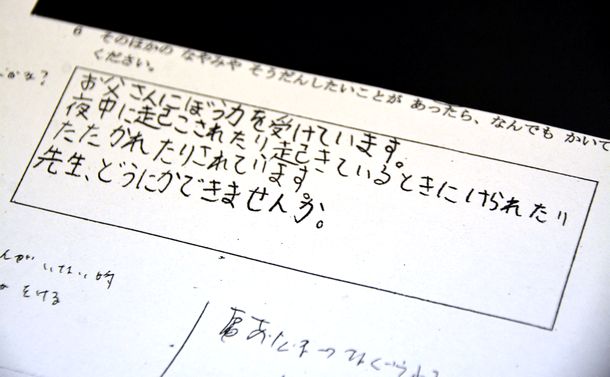

栗原心愛さんは学校のアンケートに父親からの暴力を記していた

栗原心愛さんは学校のアンケートに父親からの暴力を記していた私は、昨年5月から、政治の動きを取材してきた。

今の対応を見ていると、残念ながら、この先も悲しい事件が起きるような気がしてならない。

世間の関心の高いテーマに敏感に反応し、政府が対策を打ち出して、「やっている感じ」をアピールする。それをメディアが報道する。今回もその繰り返しなのではないか。

児童相談所を強化するといった小手先の対策ではなく、政治にしかできない役割があるはずだ。取材を続けるうち、こうした思いを深めた。

船戸結愛ちゃんの事件と、今回の栗原心愛さんの事件が続いたことで、政治は確かに動いている。国会で何度も取り上げられ、安倍首相は「できることはすべてやる」と意気込んで見せた。児童相談所の職員を増やすことや、虐待が疑われているケースを総点検することなど、対策を打ち出している。3年ぶりの法改正も検討されている。

しかし、過去にも事件が起きるたび、対策が講じられてきた。2000年に初めて児童虐待防止法ができて以来、これまでに関連法の改正は6回にわたる。

私は昨年6月、福岡市にある児童相談所の所長、藤林武史さんを訪ねた。2016年に、厚労省の専門委員会で虐待対応の提言づくりに携わった有識者の一人だ。精神科医で、公募から現職に就いた人でもある。

船戸結愛ちゃん

船戸結愛ちゃん「目黒の事件は、誰も想定しえなかったようなレアケースだとは思えません。ステップファミリーだったことや、転居した後に起きたこと、行政の連携が不十分だったことなど、これまでに問題として認識されてきたことばかりです」

藤林さんが有識者として、政策づくりに関わった2016年の法改正では、深刻化する虐待問題を根本的に見直そうという議論のもと、児童相談所の強化などを盛り込んだ。

「(法改正の)プロセスに関わった者として、今回のような事件を想定して、政策を作ってきたにもかかわらず、事件が起きてしまった。そのことに重大な関心を持っています」

今の児童相談所に人が足りないことも、専門的な知識と経験をもった職員が足りないことも、関係機関との連携ができていないことも、3年前から認識されていた。そのために手を打った、はずだった。

しかし、結愛ちゃんも、心愛さんも、児童相談所の対応のまずさが問われている。

結愛ちゃん事件の国の死亡検証結果には、以下のように問題点が挙げられている。

・傷やあざがあり、暴力が繰り返されているのに、児童相談所は、医師や弁護士に相談せず、施設に入所するという措置をとらなかった。

・養父から実母へのDVの疑いがあったのに、それを踏まえたリスクアセスメントができていなかった。

・転居した時、児童相談所同士の引き継ぎが十分なされなかった。

また、心愛さん事件では、千葉県の担当者が議員連盟の会合でこう説明している。

・緊急性が高いとは判断していなかった

・父親が児童相談所の関わりを強く拒否していた。学校にも行かせなくなる恐れがあるので、家庭訪問をしなかった

栗原心愛さん

栗原心愛さん なぜ対策が進まないのか。

昨年12月26日。厚労省の大きな会議室で、有識者が集まる会議を取材していた。社会保障審議会の社会的養育専門委員会。ここでの議論を踏まえて提言をまとめ、厚労省は改正法案を打ち出すことになる。そうした節目の会議でもあった。

しかし、しばらくして、ペンを動かす手が止まってしまった。なぜ、虐待死亡事件がいつまでもなくならないのか、その一端を見た気がした。

議論で、意見が割れていたのは、①児童相談所に常に弁護士や医師の配置を義務づけることと、②中核市に児童相談所の設置を義務づけること、の2点だった。踏み込んだ対策が必要だと訴える人もいたが、地方自治体の関係者らからは、「財源がない。人が足りない」との反対論が出ていた。

金がない、人が足りない、は、何かをしない理由の常套句だ。

財源も、人手も、優先順位しだいのはずだ。兵庫県明石市は、職員への暴言で市長が辞職したが、この春、中核市として全国で3番目に児童相談所を開設する。子ども関連予算を5年間で倍増し、人口も税収も増えているという。

財源がない、人が足りない、といってやろうとしないのは、子どもを守ることの優先順位が他よりも低いと言っているのと同じではないだろうか。自治体任せにして、十分な予算を充てない国の姿勢もしかりだ。

日本は、もともと子どもに対する支出は少ない。虐待されたり、親と一緒に暮らせなかったりする子どもたちへの優先順位はさらに低い。

このままでは、事件がまた繰り返されるのではないか――。

厚労省の有識者会議で重たい気持ちを抱えたまま、山梨県立大教授の西澤哲さんを訪ねた。虐待を受けた子どもの心理的ケアが専門であり、国の虐待死亡事例の検証委員会のメンバーを務めるなど、国に意見を出してきた専門家だ。

子どもが毎年、これだけ死んでいる。本当は、虐待によって死んでいる正確な数すらわからない。そこで、ドラスティックな変革をしなくてどうするの?と思うけれど、「ものごとは少しずつ少しずつ、既成事実を積み上げて変えていく」というのが公務員のやり方なのだろう、というのが西澤さんの意見だった。何度も腹を立てたり、やりあったりして、こうした心境になった、といった。

だからこそ、変えるのは、政治家であり、国民だと、西澤さんは言う。

改革に及び腰な官僚に対して、政治家が「もっとやれ」と迫る姿勢は、この間、たびたび目にした。

ただ、まだ足りない。

自民党の虐待の特命委員会(馳浩会長)は2月、中核市に児童相談所を設置することを義務づけたり、すべての児童相談所に弁護士や医師の配置を義務づけたりすることを、政府に対して要望した。

自民党の児童養護の議員連盟(塩崎恭久会長)と、超党派の会が政府に出した決議でも、同じように求めている。「これまでの対策の延長線上の対応では全く事態の改善が見込まれず、根源的な改革が急務なのは明らか」とあり、危機感がにじむ。

しかし、いまのところ、中核市の児童相談所の設置の義務化、常勤の弁護士や医師の義務化は、「検討課題」として残されそうな見通しだ。

役所任せにせず、意味のある対策を進めようするには、様々な壁にぶつかる。予算不足の壁、地方自治の壁、業界の壁などがある。しかし、意見の対立を超えて、政策にまとめ上げるところに、政治家の本領は発揮されるはずだ。

一方、世間の関心の高まりを受けて、政治が時に前に進むことがある。それを感じたのは、親による体罰の禁止規定の検討だ。今度の改正案には盛り込まれることが検討されている。

結愛ちゃん、心愛さん、どちらの事件も、父親が「しつけ」と称して、執拗に子どもに暴力を振るっていたと見られている。こうしたことから、「しつけ名目の暴力を法的に禁止するべきだ」との政治的議論につながった。

潮目が変わったと感じたのは、2月7日に国会内であった超党派の国会議員の会合だった。体罰禁止を法律に明記した海外諸国では、体罰への意識が大幅に変わった、ということが紹介されていた。民法の親権の一つとして「懲戒権」があり、これを削除すべきだという意見も相次いだ。

「子どもたちの命が危険にさらされている現状を、議会としてどうにかしなければならなない時期にきている」(自民党の自見英子氏)

「私も5歳の子どもをたたいてしまった。体罰をせずにどう子どもを導けばいいのか、多くの親は迷っている。啓発が大切だ」(自民党の津島淳氏)

議員の手が次々と上がり、誰もが法改正に踏み込むべきだと語った。半年前に、自民党の会合を取材している時とは雰囲気がまるで違う。当時は、「懲戒権なんて知らなかった」といった意見や、懲戒権削除には慎重な意見も出ていた。

Larisa Lofitskaya/shutterstock.com

Larisa Lofitskaya/shutterstock.com

最後に、虐待をなくすため、政治家が果たすべき役割について、考えたい。

まずは、子どもの命の優先順位を上げることだと私は思う。具体的には予算の配分であり、法制化であり、政策だ。

国立社会保障・人口問題研究所の調べによれば、日本は、家族政策に対する政府支出は、GDP比で1.29%(2016年度)。フランスは2.96%、ドイツは2.28%、イギリスは3.57%、スウェーデン3.54%(いずれも2015年度)だ。

たとえば、児童相談所の態勢は、地域によってばらつきが大きい。子どもの命に関わる問題を「財源がない、人がいない」という言い訳で自治体まかせにするのではなく、国が責任をもつべきだ。

もう一つは、虐待を引き起こす社会的背景に向き合うことではないだろうか。貧困や、格差社会、女性の生きづらさなど、社会全体のひずみの表れだと受け止めるべきだ。

先ほどの西澤さんはこんな指摘をしていた。虐待死亡事件の検証の中で、加害者が虐待に至る背景は置き去りにされているという。有識者による検証委員会が、調べようにも、加害者である親は逮捕されていて、アクセスできない。イギリスでは、検証委員会に強い権限があり、逮捕されている親に接触することができるという。

生活が苦しかったのか、社会から孤立していたのか、職場でストレスを抱えていたのか、あるいは親自身の生い立ちに何か問題があったのか……。親を加害者にしてしまった原因が、この社会のどこかにあるのではないか。そうした視点から、この社会の問題をとらえることが、政治の役割だろう。

虐待件数が、毎年、うなぎ登りで、年間13万件を超える状態はやはり異常だ。虐待に対する意識が高まったから通報が増えたという分析が主流だが、そうだとしても、何万人という子どもたちの「悲鳴」が、何を意味しているのか。

為政者にとっては認めたくない現実かもしれない。しかし、政治家こそ、この問題にもっと向き合うべきだと私は思う。

政治家にとって、子どもの問題は「票にならない。カネにならない」テーマだろう。教育無償化や、待機児童問題はようやく政治課題になってきたが、虐待に苦しむ子どもたちや、親から引き離された子どもたちの思いを代弁する政治家は少ない。

しかし、本来、社会の中で弱い立場にある人たちを救うことが政治の役割のはずだ。「ひどい親のもとに生まれてしまった、かわいそうな子ども」として、個人に責任を押しつけていないか。

命が失われてから、「なぜ救えなかった?」と責任をいくら問いただしても、命は戻らない。虐待によって子どもの命が失われることを「想定内」にすべきではない。

Lightspring/shutterstock.com

Lightspring/shutterstock.com

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください