東日本大震災から8年。日本の災害対応能力は向上したのか?(1)

2019年03月10日

東日本大震災から8年がたちます。多数の犠牲者を出した未曽有の災害の記憶は、今も風化することはありません。

「3・11」の当時、民主党衆院議員だった筆者は政府の現地対策本部の本部長代行として約2カ月間にわたり現地で陣頭指揮を執りました。落選中も緊急人道支援の国際NGO「ジャパン・プラットフォーム」の国内事業部長・東北事務所長として、被災地の支援活動に携わり、今は立憲民主党衆議院議員として党の震災復興対策本部事務総長をつとめています。

振り返ればこの8年間、日本は様々な災害に見舞われました。地震、台風、豪雨……。日本が災害大国であることを、国民は実感しているのではないでしょうか。

言うまでもなく、災害への対応は政治の要諦です。政治家として、またNGOの一員としてそれに取り組んできた経験を踏まえ、災害対応、防災・減災などについて、その世界の最前線で活躍するスペシャリストたちとの対談を通じて、あらためて考えてみたいと思います。

トップバッターは2018年11月に「減災サステナブル技術協会」を設立した千葉大学大学院工学研究院の浅沼博教授。科学技術の分野から、減災・防災のアイディアについて、じっくりうかがいます。

浅沼 博(あさぬま・ひろし)

千葉大学大学院工学研究院教授。工学博士。東京大学大学院工学系研究院博士課程修了。東京大学生産技術研究所助手・特別研究員、千葉大学工学部助手、同助教授、同准教授をへて、2009年から現職。2018年11月5日(世界津波の日)に、「あらゆる科学技術を駆使し、災害の元になる各種の破局的自然現象等を回避、緩和あるいは無害化するための、様々な革新的技術を創造、開発、実践する」ことを目的とした(一社)減災サステナブル技術協会を設立、会長に就任。

対談する浅沼博教授(左)と阿久津幸彦衆院議員

対談する浅沼博教授(左)と阿久津幸彦衆院議員阿久津 浅沼先生から初めて、減災サステナブルについてお聞きしたときのことが忘れられません。「科学技術がこれほど目覚ましい発展を遂げているにも関わらず、多くの人命が災害により失われている。新たな学問と技術の力をもって、これに立ち向かう挑戦をしなければならない。日本は防衛力強化のために科学技術を用いていくのではなく、防災・減災力強化のために科学技術を活かしていくべきだ」という先生の構想に、私は強く共感しました。

浅沼 東日本大震災をきっかけに、私の専門である航空宇宙分野の最先端技術を、「災害を減じる」減災に応用できないかと考えたのが、私の「減災サステナブル」構想の始まりでした。災害時のためだけに備える設備ではなく、日常的に役立つものでなければならない。その矛盾を解決するヒントとなるシステム的な考え方が、実は航空宇宙分野にはあります。本構想は、NASAの研究者をはじめ、海外の方々にもすでに強く共鳴、応援をいただいています。

浅沼 たとえば津波対策として、日常的には水の中に沈んでいる折りたたまれた物が、津波の力や水の動きを利用して自力で広がりながら浮き上がって津波を抑止する、ということが可能だと考え研究中です。高い防潮堤をつくるという考えもありますが、コンクリートは脆弱(ぜいじゃく)です。この方法だと、材料は軽くて強く、構造的にも問題がないうえ、そのシステムを利用した波力発電まで可能で、経済的にも期待できます。

宮城県東松島市野蒜海岸の防潮堤

宮城県東松島市野蒜海岸の防潮堤阿久津 津波が発生したときにだけ、防潮堤が現れるというのはおもしろいですね。以前、浅沼先生と一緒に宮城県東松島市の野蒜海岸を視察した際、建設中の約7メートルもの防潮堤を目の当たりにして、海が見えないことに不安を感じました。命を守るうえでは重要な対策だとは思いますが、防潮堤の建設をめぐっては、津波被害を受けた沿岸各地でもさまざまな議論があります。異なる意見を持つ住民同士が分断されたり、復興の遅れをもたらしたりしたとも言われています。

先生の「減災サステナブル」構想は、そうした東日本大震災での教訓を踏まえたうえで、災害時の課題を乗り越えていこうというものですが、浮き上がる防潮堤もそのひとつですね。他にはどうでしょうか。

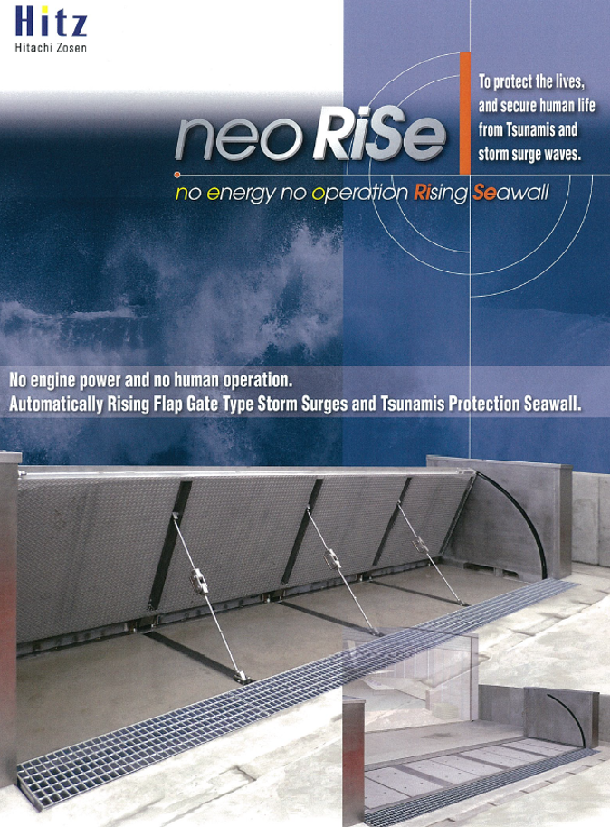

日立造船のフラップゲート

日立造船のフラップゲート浅沼 日立造船の「フラップゲート式水害対策設備」は素晴らしいと思います。平時には倒れている扉状の構造物が、津波や高潮が発生した際に、自らの浮力で立ち上がり、防波する仕組みです。水中ばかりでなく地上に設置することも可能で、敷地のフェンス前や建物の玄関や地下鉄入口の階段前に設置するタイプも製品化されており、洪水なども含めた様々な状況にあわせた対応ができます。

阿久津 水位の上昇に比例して構造物がせり上がれば、津波や高潮を防ぐことができますね。そのせり上がりの作動は人力でないと難しいでしょうか。先生もご存じのとおり、東日本大震災では、水門を閉めるために勇気ある消防団の方々が命を落とすなど多くの悲劇が見られました。

浅沼 構造物の高さには限界があるため、様々な状況に対応すべく検討中ですが、構想的には、動力を伴わないため人力には頼りません。

ベネチアで進む「モーゼ計画」=2018年12月19日、筆者撮影

ベネチアで進む「モーゼ計画」=2018年12月19日、筆者撮影

問題は予算面です。「モーゼ計画」は、当初の予算が約3000億円。計画途中で約7000億円に見直され、最終的には1兆円に届く予算になりそうだと聞きました。額が額だけに汚職事件なども発生し、完成は大幅に遅れています。

浅沼 「モーゼ計画」という大胆な構想には敬意を表しますが、システムが複雑で周辺設備も大掛かりになり、メンテナンスも大変で長続きしない可能性があると思います。一方、日立造船の「フラップゲート式防波堤」は、その場にある自然の力を最大限に利用しており、エネルギー的にも有利で環境にも優しいことなど、大きくリードしていると言えます。今後に向けた更なるブラッシュアップや様々な機能付与も期待できます。

阿久津 災害の危険が迫っているときに求められる、弱者にもやさしい避難対策はありますか。高台避難タワー計画なども想定されていますが、高齢者や身体が不自由な方にとっては、現実的には困難を伴います。先の震災では、地域の消防団の方や介護施設職員など、避難弱者を助けようとして命を落とした方々も多いと聞きます。

津波シェルター(モデル棟)

津波シェルター(モデル棟)

地方自治体だけに任せておくべきことではありません。多機能「津波シェルター」など発想の転換が必要です。避難弱者の方々を、まずは近傍のシェルターへ逃がすことができれば、その後の救命の可能性が高まるでしょう。避難タワーなども含め、それぞれの利点をいかした避難計画が必要だと考えます。

浅沼博さん

浅沼博さん

浅沼 建物というよりも、安価な四角い箱状の構造物を地上に固定し、普段は様々な目的に利用しつつ、津波が来た時には潜水させるというイメージです。基本的には、地表面に設置し、避難時には容易に入り込むことができる高さです。

阿久津 空気はどうするのでしょうか。

浅沼 酸素供給については、特殊なパイプや換気設備をつけます。床上浸水などの状況でも家の中から逃げられない方のために、ベッドなどが浮上する設備や、家の一部だけをシェルター化するなど、様々な考えがあります。災害とは無縁と思われる異分野で活躍される皆様にも、防災・減災分野にもっとたくさん興味を持っていただき、いろんな知恵を出していただくことを願っております。

阿久津幸彦さん

阿久津幸彦さん

浅沼 地下鉄も含め地下街であれば、基本的には入口に「防水シャッター」を取り付けることでシェルター化し、水没させない計画も可能でしょう。いま「防水シャッター」といいましたが、これはすでに建具メーカーの三和シヤッター工業が製品化し、公表されています。他メーカーでも、遮水扉、水密扉などの開発・製品化が進んでいるようです。

地下街のシェルター化にあたっては、もちろんコストや強度などの問題があります。そこで役に立つのが、9.11テロの後にペンタゴンの補強にも活用されだしたアメリカ製のポリウレアという樹脂です。吹付けコーティングするだけで防弾膜を構築できる。日本では関西の企業であるスターライト工業が、それを用いた民生用の製品開発を精力的に行っています。こういった素材をいかし、要所となる壁だけでも強度をアップできれば、地下街のシェルター化が、速やかにかつ低コストで進むと考えます。これは地下街に限ったことではありませんが。

阿久津 地震被害を抑制するために、まずは強度不足に対する応急措置的な策などを講じ、耐久性を確保しつつ人命を守る必要があるということですね。

浅沼 そうです。今、お話したのは万が一の対策としての一つの考え方です。他にも強度をアップできる材料や燃えにくい材料など、材料工学の面では様々な材料や技術が存在します。

ガレージごと浮くシェルカー

ガレージごと浮くシェルカー阿久津 東日本大震災では、車で避難したために命を落とされた方も多いですが、真逆の発想ですね。こうしたお話は、いずれも政治家の発想を超える内容です。まずは自然と向き合い、共生して生き抜く道を模索し、それに適した技術を開発するという覚悟が、根底にあるように思いますが……。

浅沼 そうですね。災害の元となる現象は地球の自然の営みのひとつです。それをモンスターと捉えずに向かい合うべきと考えます。地震や台風などのパワーはある意味で資源ですし。

阿久津 地震、津波、台風、大雨、冬には大雪も。“災害大国”の日本に必要な発想かもしれません。

浅沼 もうひとつ、私が壊滅的な被害が起こると危惧しているのは、九州の「カルデラ噴火」です。それは約1万年に一度と言われますが、前回の噴火から約7300年が経過しています。あと2000年程度で再噴火することが想定され、その噴火による灰の堆積量は大阪で約50㎝、東京で約20㎝、北海道でも約5㎝と言われています。5㎝も堆積すれば、交通機能は麻痺し、発電所も停止します。だいぶ先ですので技術が進歩するとは言え、対策を考え始めることは無駄にはならないでしょう。

阿久津 政治的には地震や水害、津波への備えをイメージはしていますが、実は日本は火山大国でもある。最も遅れているのが、噴火への防災対策かもしれませんね。どのような対策がありますか。

浅沼 実は、関西のフジワラ産業という企業が、富士山の近くに穴をあけて、水蒸気や水、最終的にはマグマを抜くという突拍子もない発想を提案しています。もちろん、それが災害の引き金にならないよう慎重に検討を進めていますが、そういったアイデアを提案し、行動することも大事だと思います。

阿久津 富士山噴火は折りにふれて話題になりますからね。

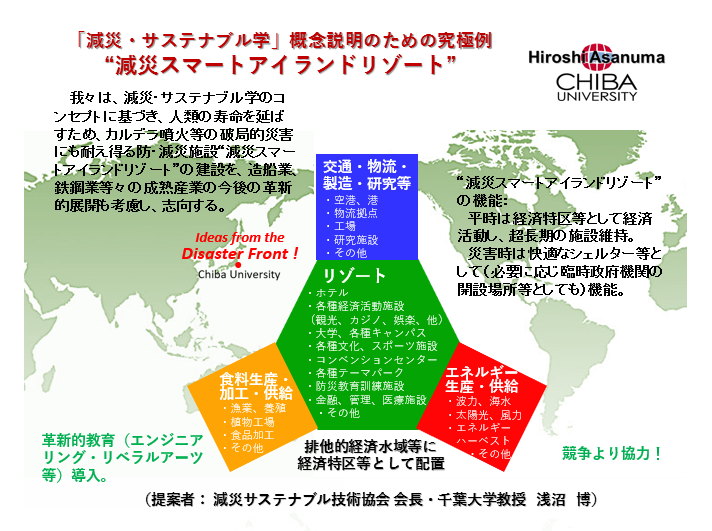

浅沼 最後にひとつお伝えしたい私の構想に、メガフロートをベースにしたものがあります。それは海上の都市機能を持ったフロートで、日常的にはリゾート施設などとして利用します。フロートで様々な経済活動を起こすことで、長期の施設維持を可能にします。超巨大な楽園計画で、究極の災害対策と考えています。大型客船などを連結させるのも、ある程度有効かもしれません。

本当の目的は「避難所」です。現在、日本国内では災害時に大勢の被災者を収容する施設がありません。普段はイベントなどに使用しますが、災害時には何万人も収容できる避難所となります。海上は自由度が高いこともあり、実現に向けたシナリオ作りを進めます。

減災スマートアイランドリゾート構想

減災スマートアイランドリゾート構想阿久津 確かに我が国の災害対応における最大の課題は、発災直後の避難所生活の改善にあります。

浅沼 「減災スマートアイランドリゾート」と呼んでいます。もちろん、ただちにすべてが実現するわけではありません。しかし、考え続け、行動し続けることが重要です。私が一番恐れているのは、思考停止です。素晴らしい仲間との多くの出会いがあり、なかでも津波シェルター普及研究会の大内氏、浅野氏をはじめ皆様と「減災サステナブル技術協会」を創設できたことは、大きな前進です。

阿久津 リゾートですか。もはや被災者や避難所という概念が変わり、これは、防災先進国と言われるイタリアの発想に近いです。イタリアの避難所は、「災害に見舞われ大きなストレスを抱えた被災者には、せめて温かいスープと美味しい食事を提供し、一家団らん家族ごとの暖かいテントで心を癒していただこう」という発想で運営されています。

今回は浅沼先生から、減災サステナブル社会の構築に向けた様々なアイデアを紹介していただきました。私は、防災・減災の分野にも、もっと科学技術イノベーションの力を活用し、研究機関などとの連携も深めることで、「救える命がある」ことを確信しました。そのためには、人材に頼るのではなく、システムとして構築しなければなりません。

東日本大震災を経て、「災害発生→避難所→仮設住宅」という、復旧から復興の入口までを内閣府防災が担って終わっていた防災のシステムに変化が生まれました。復興庁の誕生です。我が国にも、仮設住宅から災害公営住宅、復興の入口から復興の実現に向けたサポートを担うシステムが生まれたのです。

その復興庁も2020年度で、当初約束した期限を終えようとしています。私は、復興庁の後継組織は復興の実現とその先を見据えるものでなければならないと考えています。それこそが「減災サステナブル」社会の構築です。そこには愛すべき故郷を守り住み続けるという思いが込められています。(続く)

自然と向き合うことが大切などと語り合う浅沼博教授(左)と阿久津幸彦衆院議員

自然と向き合うことが大切などと語り合う浅沼博教授(左)と阿久津幸彦衆院議員有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください