トランプの「ビッグディール」で米国に広がる強硬論。北朝鮮は強面の顔を見せるのか…

2019年03月13日

トランプ氏と金正恩氏=2019年2月27日、労働新聞ホームページから

トランプ氏と金正恩氏=2019年2月27日、労働新聞ホームページからサンダース米大統領報道官が「スケジュールが変わった」と言っている――。

2月28日午後0時半過ぎ、米朝首脳会談の会場「メトロポールホテル」で取材をしていた米ホワイトハウス記者会の代表取材団から一報が入ると、国際メディアセンター内のプレスセンターに詰めていた記者たちは騒然とし始めた。

2日間にわたる最終日の28日には、米朝首脳らの昼食会、その後に合意文書の署名式が行われる予定だった。しかし、昼食会の開会がすでに45分以上にわたって遅れていた。

代表取材団からはさらに「合意文書の署名式が行われない可能性が高い」という情報ももたらされた。

「署名式が行われないならば、首脳会談は決裂したということではないか」「いや、もしかしたらトランプ流の交渉術の一環で、会談は再開するのではないか」

私は一緒にいた同僚とひそひそと会話を交わした。

首脳会談をめぐってはトランプ氏が正恩氏の要求に譲歩し、合意する可能性が極めて高いとみられていたため、にわかには信じがたい展開だった。記事のメニューを大幅に変更しなくてはならないなどとやきもきしているうちに、プレスセンターの巨大スクリーンに両首脳の車列がホテルを出るシーンが中継された。そこで私たちは首脳会談の決裂を初めて確信した。

ただ、予兆はあった。

午前11時すぎに始まったトランプ、正恩両氏に側近たちを加えた拡大会合の冒頭、トランプ氏の表情は明らかに固かった。「非核化の用意はできているか」という記者団の問いかけに、正恩氏が「もしそうするつもりがなかったら、いまこの場にはいない」と優等生の答えをすると、通訳の言葉を聞き終えたトランプ氏は「ワォ、私が今まで聞いた中で一番の答えかもしれない」と皮肉めいた口調で語った。

さらに記者団からは正恩氏に対して「米国が平壌に連絡事務所をもつことを認めるのか」と質問が飛ぶと、さすがに記者団とのやりとりが長引くことを懸念した北朝鮮の李容浩外相が「メディアを退出させては」と提案した。

北朝鮮のような独裁国家の官僚たちにとってみれば、自分たちの最高指導者が西側メディア記者の自由な質問にさらされ続けるのはとても耐えられない事態だろう。トランプ氏は「そうしよう、そうしよう」と相づちを打ちつつも、「でも面白い質問だ。私もその答えを知りたい。悪いアイデアではないからね」と言って記者団の質問を続けさせた。

今になって思えば、トランプ氏は自分の要求になかなか首を縦に振らない正恩氏にいらだち、トランプ氏なりの「いじわる」を仕掛けた場面だったとも言える。

首脳会談後に行われた記者会見でのトランプ氏の表情は何かに吹っ切れたような、さばさばしたものだった。

北朝鮮は寧辺核施設の廃棄の「見返り」として経済制裁の「全面解除」を要求してきたため、自分は寧辺だけではなく、すべての核施設の廃棄を要求したところ、北朝鮮は受け入れることができなかったので、席を立たざるを得なかった――。

トランプ氏はこう説明した。

会見にはトランプ氏一人ではなく、ポンペオ国務長官も同席していたのが印象的だった。ポンペオ氏はCIA長官時代から、トランプ氏の腹心として米朝交渉の米側の責任者を務めてきた。トランプ氏としては今回の会談が「失敗」に終わったとしても、自身はポンペオ氏とともにあると言いたかったのか、それとも「失敗」の原因はポンペオ氏にあると言いたかったのか。

いずれにせよ、首脳会談が成功裏に終わっていれば、トランプ氏は昨年6月のシンガポールサミットの時と同様に、一人で会見を行っていただろう。

談笑するポンペオ米国務長官(左)と北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長=2018年10月7日、トランプ米大統領のツイッターより

談笑するポンペオ米国務長官(左)と北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長=2018年10月7日、トランプ米大統領のツイッターより その後の李容浩外相ら北朝鮮側の記者会見や米国務省高官の証言、米メディアの報道などで首脳会談の全貌が次第に明らかになってきた。話を総合すると次のようなものである。

正恩氏が制裁解除の要求を伝えたのは、2月27日夜の夕食会の席上だった。

北朝鮮の要求は、正確に言えば、トランプ氏がいう「全面解除」ではなく、国連決議に基づく制裁11件のうち、5件という「一部解除」(李容浩外相)だった。

ただし、5件を解除すれば、北朝鮮は石炭・鉱物・海産物の輸出ができるようになるうえ、石油を輸入できるようになる。米側は「基本的には全面解除」(国務省高官)と受け止めた。

ここでトランプ氏が正恩氏の逆提案したのは「ビッグ・ディール(大きな取引)」だった。

寧辺核施設のみならず、秘密のウラン濃縮施設「カンソン」を含むすべての核関連施設の廃棄をすれば制裁解除に応じる――。

トランプ氏は正恩氏にこう迫った。しかし、正恩氏は、米朝両国でまだ十分な信頼関係が構築されていないとして、トランプ氏の逆提案を断った。

首脳会談は2月28日の拡大会合で正式に決裂し、昼食会はキャンセルとなった。

しかし、トランプ氏がメトロポールホテルを出ようとしたところ、北朝鮮の崔善姫外務次官が慌てて米代表団のもとに来て、正恩氏のメッセージを渡した。ただ、そのメッセージでは相変わらず寧辺核施設のどのエリアを廃棄するのかはっきりしない。

崔氏は正恩氏のもとに戻り、「施設のすべてが含まれる」という正恩氏の新たなメッセージを携え、米代表団のもとを再び訪れた。しかし、米側はその回答に満足せず、首脳会談が再開されることはなかった。

2019年3月5日未明、平壌駅に到着した金正恩朝鮮労働党委員長の特別列車=労働新聞のホームページから

2019年3月5日未明、平壌駅に到着した金正恩朝鮮労働党委員長の特別列車=労働新聞のホームページから 正恩氏が交渉再開の最後の努力をしたというのは、正恩氏にとってそれだけ必死にならざるをえない理由があったとみられる。

トランプ氏は歴代米大統領の中でも突出して北朝鮮に宥和政策をとっている大統領だ。しかし、「ロシア疑惑」などの数々のスキャンダルに直面しているトランプ氏は2020年大統領選での再選は見通せず、3度目の首脳会談が行われる保証はない。仮に、大統領選で新しい大統領が誕生すれば、トランプ政治の反動でこれまでの対北朝鮮政策が大きく変更される可能性が高い。

今回、のちの米政権に対しても有効性をもつ大統領の署名入りの合意文書が作成できなかったのは、北朝鮮にとって大きな痛手だったのは間違いないだろう。

実は、今回の北朝鮮側の要求はすでに首脳会談前、米国務省のビーガン北朝鮮政策特別代表と北朝鮮の金赫哲対米特別代表による実務者協議で、北朝鮮側が提案し、ビーガン氏が難色を示していたものだった。実務者協議でいったん断られた提案が首脳会談で米側が受け入れなかったのは当然だったとも言える。

米朝交渉の動向に詳しいワシントンの外交筋は、正恩氏の「誤算」が生じた理由は、①正恩氏はトランプ氏ならば、実務者協議で拒否された案でも受け入れると考えた②金赫哲対米特別代表がビーガン氏ら米側の実務者協議で伝えた意見を正確に正恩氏に伝えていなかった――のどちらかだろうと分析している。

ただ、不可解なのは、なぜトランプ氏が急に強硬路線に転じたのかという点だ。

トランプ氏は首脳会談前、北朝鮮の非核化を「私は急いでいない」と再三繰り返し、次回の首脳会談で一気に決着をつけようとはしていなかった。トランプ氏の姿勢は、ビーガン氏が1月末にスタンフォード大学で表明した、北朝鮮が段階的に非核化を進めればその都度に「見返り」を与えるという「同時並行」方式と一致する考えである。

複数の米政府関係者によれば、米政権内では、北朝鮮が寧辺核施設の廃棄を提案する「見返り」として、米側は朝鮮戦争の終戦をうたう平和宣言や、平壌に連絡事務所の設置を検討していた。

一方、トランプ氏が正恩氏に制裁解除の引き換えとして逆提案した「すべての核関連施設の廃棄」という要求は、北朝鮮にとってみれば極めて高いハードルだ。

「すべての核関連施設」を廃棄するためには、北朝鮮は山間部などに隠した秘密施設を含めたすべての核ミサイル施設を米側に申告しなければならず、北朝鮮にとってみれば有事の際の攻撃リストを米側に手渡すようなものである。正恩氏が、米朝両国でまだ十分な信頼関係が構築されていないとの認識を示したのはそういう理由だ。ボルトン米大統領補佐官(国家安全保障担当)やポンペオ米国務長官ら大統領側近も、トランプ氏の提案を正恩氏が受け入れる可能性は「ほぼゼロ」と考えていたという。

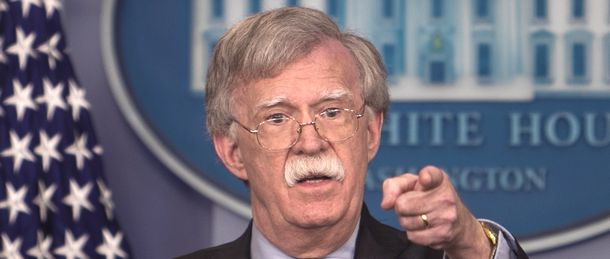

ホワイトハウスで会見をするボルトン米大統領補佐官=2018年10月3日

ホワイトハウスで会見をするボルトン米大統領補佐官=2018年10月3日ワシントンの外交筋によれば、トランプ氏の強硬路線は、ボルトン氏の動きがカギを握っていた、という見方がでている。ボルトン氏は政権内で最強硬派に位置する。昨年6月のシンガポールサミット前、北朝鮮の非核化は「リビア方式」を適用するべきだと主張し、北朝鮮側が猛反発。以来、ポンペオ氏が米朝交渉の全権を担うのに対し、ボルトン氏は対北朝鮮政策への影響力は限定的となる構図が固まった。

しかし、2回目のハノイサミットが近づく中、ビーガン氏主導の米朝交渉において米側が譲歩する気配が強まり、政権内のボルトン氏ら強硬派が巻き返しを図った、という見方である。

ある米朝関係筋によれば、ボルトン氏はワシントンからハノイまで大統領専用機にトランプ氏と一緒に搭乗している間、トランプ氏に対するブリーフィングの中で「ビッグ・ディール」をすすめたという情報もある。ポンペオ氏やビーガン氏は当時、トランプ氏より先にハノイ入りし、ベトナム政府や北朝鮮関係者との調整にあたっていた。

ただ、大統領側近たちの影響力の多寡はあるにせよ、最終的に「ビッグ・ディール」を提案することを選んだのは、トランプ氏自身である。実務者レベルで協議されていた内容は「スモール・パッケージ」だと過小評価し、自らの口癖である「偉大なる交渉者」として歴代米政権のだれも成し遂げられなかった「ビッグ・ディール」をより魅力的に感じた可能性もある。

また、正恩氏が自身に対して期待していたように、北朝鮮側にとって高いハードルの提案であっても、正恩氏であれば自分の提案を受け入れてくれる、と信じていたかもしれない。

いずれにせよ、首脳会談の決裂は、外交政策の成功を国内でアピールしようともくろんでいたトランプ氏にとって望まざる結果だったことは間違いない。

北朝鮮の非核化をめぐる米朝交渉は今後、米朝間の実務者協議の場に戻されることになる。

ただ、トップ同士の会談で決裂した交渉を、下位の実務者レベルで再び軌道に乗せるのは至難の業だろう。とくに北朝鮮の実務者が自分たちの最高指導者の一度主張した提案を米側の要求に沿って妥協できるかどうか、はなはだ疑問である。

一方、米国にも似たような事情はある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください