平成政治の興亡 私が見た権力者たち(12)

2019年03月16日

首相就任後、総裁選の「公約」を果たすため靖国神社に参拝した小泉純一郎首相=2001年8月13日

首相就任後、総裁選の「公約」を果たすため靖国神社に参拝した小泉純一郎首相=2001年8月13日2001(平成13)年4月26日に発足した小泉純一郎政権は、06年9月26日まで5年5カ月に及んだ。長期と呼んでいいこの政権に対する評価は、政治学者や政治記者たちによってくっきりと分かれる。

賞賛派は①公共事業削減など橋本派を中心とする族議員のしがらみを壊した②不良債権処理で思い切った対策をとった③規制緩和を進め、小さい政府路線を進めた④ブッシュ米大統領との個人的な信頼関係を築き、日米同盟を強化した――などを評価する。

一方、批判派は①規制緩和や公共事業の削減が行き過ぎて、大企業と中小企業、大都市と地方などの格差が拡大した②消費税率の引き上げを見送り続け、財政再建や社会保障の整備が進まなかった③靖国神社を毎年参拝し、アジア諸国の不信を募らせた④米国のイラク戦争に追従して自衛隊を派遣したが、その根拠は検証しなかった――などを指摘する。

私の評価は、両者の中間からやや批判派寄りである。高い支持率を誇り、長期政権を維持する力があればこそ、消費増税や社会保障の抜本改革、アジア諸国との協力体制作りなどにエネルギーを注ぐべきだったと思う。

それでも、小泉政権の誕生は世間から喝采を浴びた。小泉氏と同い年で、ともに自民党内にいたときも、与野党に分かれても、対立し続けた小沢一郎氏は、小泉氏をこう評価している。

「政局勘がいい。それと、大衆の心をつかむのが上手だった。悪く言えばアジテーター。政治というのは、どうしてもポピュリズム的な要素を含むから悪いことじゃない」(注)

小泉政治とは何か。そこを分析するには、小泉氏の経歴を探る必要がある。

注 月刊「文芸春秋」2019年1月号 P245

1942年、神奈川県横須賀市生まれの3世政治家。祖父は小泉又次郎、父は純也。いずれも衆院議員だ。慶応大学を卒業した後、父の死去を受けて1969年の総選挙に立候補するが、落選。この選挙では森喜朗、小沢一郎、羽田孜、梶山静六各氏らが初当選している。仮に小泉氏が当選していれば、森氏らの間で埋もれていたかもしれない。

落選した小泉氏は福田赳夫氏の書生として、「永田町」の政治を見つめた。当時は、田中角栄氏と福田氏が佐藤栄作首相の後継を争う「角福戦争」のまっただ中だった。結果は政治資金にものを言わせた田中氏の勝利。大蔵官僚出身のエリートだった福田氏は苦杯を飲んだ。

衆議院選挙の神奈川2区で初当選した自民党の小泉純一郎氏=1972年

衆議院選挙の神奈川2区で初当選した自民党の小泉純一郎氏=1972年小泉氏の郵政民営化にかける情念も、若手のころの経験に基づいている。中選挙区制だった頃の衆院神奈川2区では、小泉氏のほか、自民党の田川誠一氏、社会党の岩垂寿喜男氏らが争っていた。郵便局の団体は田川氏を、郵政関係の労組は岩垂氏を、それぞれ支援していた。小泉氏にとって郵政関係者は縁が薄く、逆に銀行関係者からは「郵便局は税金面などで優遇されている」という苦情が寄せられていた。

小泉氏は、大蔵省出身の福田氏の推薦もあって大蔵省関係者との交流を深めた。大蔵政務次官、衆院大蔵委員長を歴任した。当時、自民党内では金融行政をめぐって、「銀行・大蔵省対郵便局・郵政省」という利害対立が続いていた。小泉氏は大蔵省寄りで、ここでも郵政族議員の多い田中派と対立した。小泉氏の持論である「郵政民営化」はその延長線上にあった。

小泉政治は4月26日の組閣から始まった。まず、総裁選で小泉応援団となった田中真紀子氏を外相に起用した。組閣の直前、田中真紀子氏を訪ねた自民党議員から聞いたエピソードを覚えている。

「真紀子さんが隣室で電話している声が聞こえた。『あんた、だれのおかげで総理大臣になれたと思っているの。考え直しなさい!』と叫んでいた。小泉氏から軽いポストを提示され、激怒し、巻き返したのだろう」

「田中外相」誕生の裏には、こんな暗闘もあったようだ。小泉首相はさらに、森山真弓氏を法相、保守党の扇千景氏を国土交通相、文部官僚の遠山敦子氏を文部科学相に抜擢。川口順子氏は環境相に再任した。女性閣僚は歴代最多の5人にのぼった。

内閣の要となる官房長官は福田康夫氏が続投。重要ポストの財務相には、小泉氏にとっては派閥の先輩に当たる塩川正十郎氏を充てた。気さくな人柄の塩川氏は「塩爺(しおじい)」と呼ばれ、国民的な人気を得る。

話題に事欠かない組閣人事のなかで、とりわけ注目されたのが、経済政策の核となる経済財政相に竹中平蔵・慶大教授を起用したことだ。竹中氏は総裁選のさなかにも、小泉氏に構造改革を打ち出すよう進言。小泉氏は持論の郵政民営化を説き、二人は意気投合していた。一方、総裁選で敗れた橋本龍太郎元首相が率いる最大派閥、橋本派からの入閣は総務相に片山虎之助氏、国家公安委員長に村井仁氏の2人だけ。小泉氏に押さえ込まれた。

認証式を終え、記念撮影におさまる小泉内閣の新閣僚=2001年4月26日、皇居

認証式を終え、記念撮影におさまる小泉内閣の新閣僚=2001年4月26日、皇居「改革なくして成長なし」

「私の内閣の方針に反対する勢力はすべて抵抗勢力だ」

髪を振り乱して叫ぶ小泉首相の姿に世論は喝采を送り、内閣支持率は8割に達した。「小泉劇場」のはじまりである。

2001年参院選。小泉首相の演説には大勢の人たちが集まった=2001年7月14日、三重県四日市市内

2001年参院選。小泉首相の演説には大勢の人たちが集まった=2001年7月14日、三重県四日市市内東京都内の演説会場で聞いた中年男性の反応が印象に残る。「小泉首相の登場で、遠い存在と思っていた政治が身近に感じられるようになった。世の中を変えてくれるのではないかと期待している。おそらく、期待通りにはならないのだろうが……」

7月29日の投票日。121議席のうち、自民党は改選の61議席を上回る64議席を獲得した。改選の過半数を得たのは1992年以来9年ぶりだ。民主党は26議席止まり。以下、公明党13、自由党6、共産党5、社民党3という結果だった。

「自民党をぶっ壊す」と叫んで登場した小泉氏だったが、結果的には自民党を救ったのである。

1955年に結党された自民党は、危機に陥ると、トップの顔をかえてしのいできた。大きな転機は3回あったと思う。

一回目は1960年だ。日米安保条約の改定強行に反対するデモで社会が騒然とする中、自民党は首相(総裁)をタカ派の岸信介氏からハト派の池田勇人氏に切り替えた。池田新首相は、政治課題を「安保改定」から「所得倍増」に転換し、「寛容と忍耐」の政治姿勢を示すことで世論の支持を回復した。劇的なペースチェンジだった。

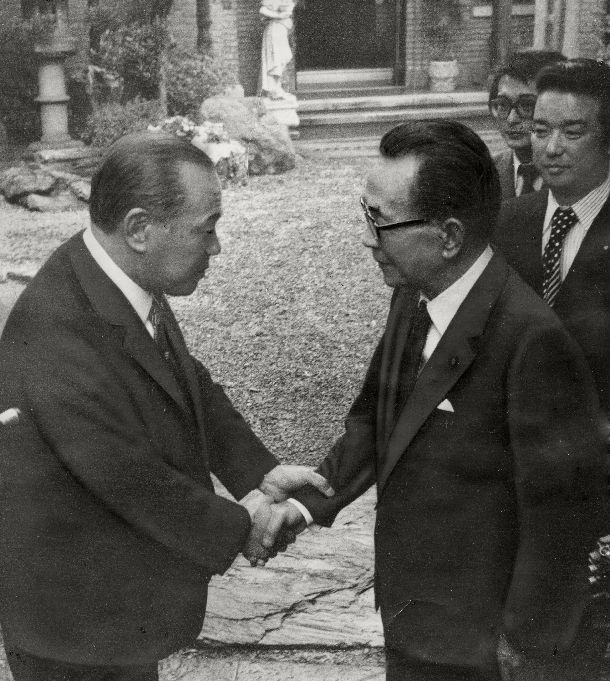

自民党両院議員総会で新総裁に選出された後、東京・目白台の私邸に田中角栄首相を訪ね、握手をかわす三木武夫新総裁(右)= 1974年12月4日

自民党両院議員総会で新総裁に選出された後、東京・目白台の私邸に田中角栄首相を訪ね、握手をかわす三木武夫新総裁(右)= 1974年12月4日そして、三回目が森喜朗氏から小泉氏への交代だろう。支持率がひと桁に落ち込んだ森政権が続いていたら、自民党が参院選で大敗を喫することは明らかだった。自民党三役を経験し、永田町政治の権化のような森氏とは対照的に、自民党の要職経験がほとんどなく、永田町の論理に無頓着な小泉氏。同じ派閥に所属し、根っこは同じなのに対極にいるように見える二人の交代劇は、多くの国民には自民党の「変化」と受け止められた。

参院選を乗り切った小泉首相は、総裁選の際に掲げた「公約」を実現する。靖国神社参拝である。

党員票を狙い、日本遺族会に8月15日(終戦記念日)の靖国参拝を約束した小泉氏は、参拝時期を探っていた。外交官出身の中国通である盟友、加藤紘一元幹事長に助言を求めた。当時、加藤氏から聞いた二人のやりとりである。

「私は参拝に反対したが、小泉はどうしても行くと言う。それなら、最低でも8月15日は避けるべきだと伝えた。小泉は『16日以降になると、いつ参拝するのかと世論がうるさくなる』と言っていた」

結局、小泉首相は8月13日、靖国神社を参拝した。

1985年、当時の中曽根康弘首相が公式参拝に踏み切り、中国などから強い反発を招いた。その後、中曽根氏は参拝を見送り、ほとんどの歴代首相も見合わせていた。小泉氏は参拝時に「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳し、「私的か公的か」は明言しなかった。中国は外交ルートで抗議を伝え、韓国では抗議集会が開かれた。

小泉氏はこの後も、毎年、靖国神社を参拝し続けた。そのたびに中国・韓国から批判を受け、中国・韓国への反発が日本国内で巻き起こる。小泉氏の靖国参拝が、そういう形でナショナリズムをあおった責任は重い。

米国同時多発テロを報じた2001年9月12日の朝日新聞朝刊

米国同時多発テロを報じた2001年9月12日の朝日新聞朝刊私は当時、朝日新聞の政治担当編集委員だったが、外での取材を切りあげて、国会記者会館に戻り、情報収集した。テレビは貿易センタービルが崩壊する様子を伝えている。同僚の一人が米国大使館の情報として「犯人はアルカイダ」という聞き慣れない言葉を叫んだ。深夜までに、そのアルカイダによるテロだったことが判明した。

犠牲者は約3千人に達した。日本人も24人が亡くなった。ソ連の崩壊で東西冷戦が終結して10年余。米国が軍事、経済などで圧倒的な優位を誇り、「一極支配」といわれていた世界で、イスラム過激派が米国に大打撃を与えたのである。

米国は直ちに報復の準備に入った。イスラム原理主義者のオサマ・ビン・ラディン率いるアルカイダによる犯行と断定。潜伏先であるアフガニスタンのタリバン政権にビン・ラディンらの引き渡しを求めたものの拒否された。米国はこのテロを「戦争」と見なし、自衛権の行使として10月7日、アフガニスタンへの攻撃を開始する。タリバン政権は年末までに崩壊した。

日本政府は当初、この未曽有の事態に動揺した。小泉首相もテロ発生の夜は、「(テロは)怖いね、予測不能だから」とコメントしただけだった。しかし、米国からは「目に見える支援」が求められる。10年前の湾岸戦争で日本は、130億ドルもの資金提供をしたにもかかわらず、国際社会から評価されなかった。その「トラウマ」が霞が関に残っていた。

アメリカでの同時多発テロを受け、弔問のためアメリカ大使館を訪れ記帳する小泉純一郎首相、右はハワード・ベーカー大使=2001年9月17日

アメリカでの同時多発テロを受け、弔問のためアメリカ大使館を訪れ記帳する小泉純一郎首相、右はハワード・ベーカー大使=2001年9月17日政府部内では、古川貞二郎・官房副長官が中心となって対米支援の法案づくりがはじまり、テロへの報復を支援するためのテロ対策特別措置法案、自衛隊による在日米軍基地の警備ができるようにする自衛隊法改正案などが時限立法でまとめられた。10月5日に国会に提出。自衛隊派遣を国会による事前承認とするよう求めた民主党の賛成は得られなかったが、与党の賛成で同29日に成立した。自衛隊の海外派遣に関する法律としては異例のスピードだった。これを受けて自衛隊派遣の基本計画がつくられ、海上自衛隊の補給艦などによるインド洋で米艦船への燃料補給活動が開始された。

小泉首相はそれまで、外交や防衛には縁がなく、米国とのパイプもほとんどなかった。だが、同時多発テロ後の対応は素早かった。ブッシュ政権は小泉首相を高く評価。これが小泉氏の国内における政治力の源泉となっていく。

年末になると、2002年度予算編成を控えて小泉首相と「抵抗勢力」との攻防が激しさを増した。税収50兆円に対して歳出は82兆円。差額の32兆円は赤字国債の発行でまかなうと想定されていたが、小泉氏は「赤字国債は30兆円以下」と明言。財源捻出のために公共事業を10%削減することなどを指示したのだ。自民党の族議員は強く反発したが、高支持率を誇る小泉氏に押し切られた。

更迭された翌日、外務省本庁舎に入る田中真紀子前外相=2002年1月30日

更迭された翌日、外務省本庁舎に入る田中真紀子前外相=2002年1月30日前兆はあった。米国のアーミテージ国務副長官との会談を直前にキャンセルするなど不安定な行動が目立つ田中真紀子外相と、外務省の事務当局との間であつれきが強まっていた。2002年1月、東京でアフガニスタンの復興会議が開催されたが、日本のNGO(非政府組織)団体が会議への参加を拒まれていたことが表面化。民主党の追及に対して田中外相は、鈴木宗男衆院議院運営委員長が外務省にこの団体を参加させないよう求めたと発言した。これに鈴木氏が反発、国会が混乱した。

福田康夫官房長官の判断で、田中外相と野上義二外務事務次官は更迭、鈴木氏も議運委員長を辞任することになった。小泉政権の「生みの親」とも言える田中氏が内閣から外されたことに世論は落胆し、内閣支持率は7割台から5割台に急落。世論頼みの小泉政権にとっては、初の大きな試練となった。

小泉首相の訪朝について記者会見で発表する福田康夫官房長官=2002年8月30日、首相官邸

小泉首相の訪朝について記者会見で発表する福田康夫官房長官=2002年8月30日、首相官邸「小泉首相が9月17日、北朝鮮を訪問して金正日総書記と会談する。北朝鮮側が拉致問題や安全保障上の問題などの解決に向け、前向きな対応をすることが必要だ」

首相官邸や外務省を長くウォッチしてきた私にとっても、衝撃的な発表だった。国交のない北朝鮮に、首相がいきなり乗り込む。国交正常化が動き出すのか。拉致問題はどうなるのか。

小泉首相は「賭け」に出た。

次回は、小泉首相の電撃的な北朝鮮訪問から郵政民営化をめぐる衆院の解散・総選挙を描きます。3月30日公開予定。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください