福生病院が腎臓病患者の女性の人工透析治療を中止し、女性が死亡した事案を検証する

2019年03月25日

公立福生病院=2019年3月15日、東京都福生市

公立福生病院=2019年3月15日、東京都福生市本事案で問題とされたのは主に次の二点である。

一つは、日本透析医学会が「治療見合わせ」を検討する状況として提案している、治療が困難な状況や全身状態が極めて悪い状態ではなかったにもかかわらず、治療中止の選択肢が提案され、その後、治療中止を選択した女性が死亡したという点である。

もう一点は、複数の報道によれば、女性が治療中止を選択した後、中止を撤回する趣旨の発言をしたとの証言があり、それにもかかわらず治療中止が行われた可能性がある、という点である。

本稿では、まず、これまでに報道された内容や透析治療の実態や学会提言等の事実関係を整理し、現時点での国・学会ガイドラインや裁判所の判決などに照らした場合に今回の事案のどこに問題があるのかについて考える。そのうえで、現時点での枠組みを超えて、日本において治療中止に関する法規制の在り方の何が問題なのか、どのような検討が必要かを諸外国の状況も踏まえて論じる。

なお、本事案については、東京都と日本透析医学会が立ち入り調査を行ったところであり、その結果から新たな事実が判明する可能性があることを付言する。

これまでの報道から事案の概要を整理する。

・公立福生病院で透析治療を中止した女性患者(当時44歳)が、その後、死亡した

・女性は腎不全を患い、別の医療機関で透析治療を受けていたが、昨年8月、福生病院を訪れて治療について相談した

・福生病院の医師は、体の一部に管を入れる透析方法に加え、生死にかかわる危険性があるとの説明とともに透析しない選択肢も示した

・話し合いの結果、女性は透析中止の意思確認書に署名した

・透析中止後、死亡直前に、女性が中止を撤回する趣旨の発言をしたとの証言がある

・この問題を受け、都が医療法に基づき病院に立ち入り調査を行い、日本透析医学会は調査委員会を立ち上げて調査を行う方針を示した

(2019年3月7日付毎日新聞「東京・公立福生病院:医師、「死」の選択肢提示 透析中止、患者死亡」、3月8日付朝日新聞「人工透析を中止、女性死亡 医師が選択肢提示 福生」、3月8日付読売新聞「透析中止 学会が調査委 公立福生病院 医師提示で患者死亡」、3月12日付朝日新聞「透析中止、倫理委開かず 福生病院、都が口頭指導」)

報道によれば、この病院では、この女性のほかにも、終末期ではない患者に透析治療をしない選択肢を示していたとされる。現状では学会調査の結果や都の調査結果が公表されておらず、他の透析治療の中止事例に関する情報がないため、本稿では本件の端緒となった女性患者の事例をもとに検討したい。

腎臓の機能が著しく低下して末期の腎不全になると、尿毒症や高カリウム血症、心不全など命にかかわる事態を引き起こすため、透析や腎移植などの治療が必要となる(『腎不全 治療選択とその実際』参照)。尿毒症になると、食欲低下、全身のだるさ、吐き気、息苦しさといった症状が出る。また、高カリウム血症には、胸の苦しさ、体のだるさ、意識がなくなる、心臓が止まるといった症状がある(国立循環器病研究センター病院「腎不全」参照)。そのため、透析は生死に関わる治療だと言える。

透析治療を受ける患者は年々増えている。日本透析医学会の統計資料によれば、2017年末時点の慢性透析患者は約33万4500人であった。このうち、年間どれくらいの慢性透析患者が治療を開始しない、あるいは、途中で中止することで死亡しているのだろうか。

その正確な人数は明らかでないが、同医学会の資料によれば、2017年の慢性透析患者の死亡原因のうち、「自殺と治療拒否(透析拒否)」が全体の0.6%(196人, 男性146人女性50人)あった(詳細はこちら)。2008-2016年では、0.6-1.0%(199-240人)で推移していた。ただし、自殺と治療拒否の内訳が明記されていないため、正確には治療拒否がどれくらいあったのかは不明である。

また、2017年から新たに「治療見合わせ」という分類が作られたが、集計表では血管疾患やいくつかの肝胆膵疾患などによる死亡数と合わせて「その他」(3,254人, 10.4%)に分類されており、その内訳は公表されていない。だが、透析をしない・途中で中止するといった事例が一定数あることが推察される。福生病院の事案がどのくらい例外的な事例であるのかは、さらなる調査が必要な事項だと思われる。

ここで、日本透析医学会が公表している透析治療の開始・継続に関するガイドライン「維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」(以下、学会提言)の内容を確認しよう。

学会提言によると、透析治療の非開始・継続中止を検討する状況には、1) 透析治療を行うことや継続することが困難で、患者の生命を著しく損なう可能性が高い場合、2) 全身状態が極めて不良であり、かつ、患者本人が意思表示をしているあるいは家族が患者の意思を推定できる場合、がある(表1)。つまり、透析によってかえって命が脅かされたり、疾患の終末期であったりする場合、非開始・継続中止が検討されるということだ。

表1 「維持血液透析の見合わせ」について検討する状態

1. 維持血液透析を安全に施行することが困難であり、患者の生命を著しく損なう危険性が高い場合

① 生命維持が極めて困難な循環・呼吸状態などの多臓器不全や持続低血圧など、維持血液透析実施がかえって生命に危険な病態が存在

② 維持血液透析実施のたびに、器具による抑制および薬物による鎮静をしなければ、バスキュラーアクセスと透析回路を維持して安全に体外循環を実施できない

2. 患者の全身状態が極めて不良であり、かつ「維持血液透析の見合わせ」に関して患者自身の意思が明示されている場合、または、家族が患者の意思を推定できる場合

① 脳血管障害や頭部外傷の後遺症など、重篤な脳機能障害のために維持血液透析や療養生活に必要な理解が困難な状態

② 悪性腫瘍などの完治不能な悪性疾患を合併しており、死が確実にせまっている状態

③ 経口摂取が不能で、人工的水分栄養補給によって生命を維持する状態を脱することが長期的に難しい状態

日本透析医学会血液透析療法ガイドライン作成ワーキンググループ 透析非導入と継続中止を検討するサブグループ. 維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言. 透析会誌. 2014; 47(5): 269-285 (Webへのアクセスは2019年3月12日)

学会提言は、判断能力のある患者の意思決定は尊重されるとし、家族もその決定に同意していることが望ましいとした。判断能力のない患者については、家族が患者の意思を推定しその決定を尊重することや、家族として意思決定できない場合には医療チームが支援し、医療チームと家族によって合意形成を図るとした。

だが、患者・家族・医療チームで話し合いをしても合意に至らない場合には、病院倫理委員会など複数の専門家で構成される委員会を設置して助言を得ることが求められる。さらに、いったん透析治療を見合わせても患者が決定内容を変更したり患者の全身状態が改善したりするなど状況に応じて開始・再開することや、治療を見合わせた後に医療チームが効果的な緩和ケアを提供することも提言している。

上記の合意形成のプロセスに関する記述は、2007年に厚生労働省が策定した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(現在の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」, 以下プロセスガイドライン)を踏まえた内容となっている。

日本には、治療中止を許容する法律はない。ただし、前述の通り厚労省がプロセスガイドラインを策定しているほか、裁判所がいくつかの判決で示した見解がある。1995年の東海大事件の横浜地裁判決や、2009年の川崎協同病院事件の最高裁決定などだ。

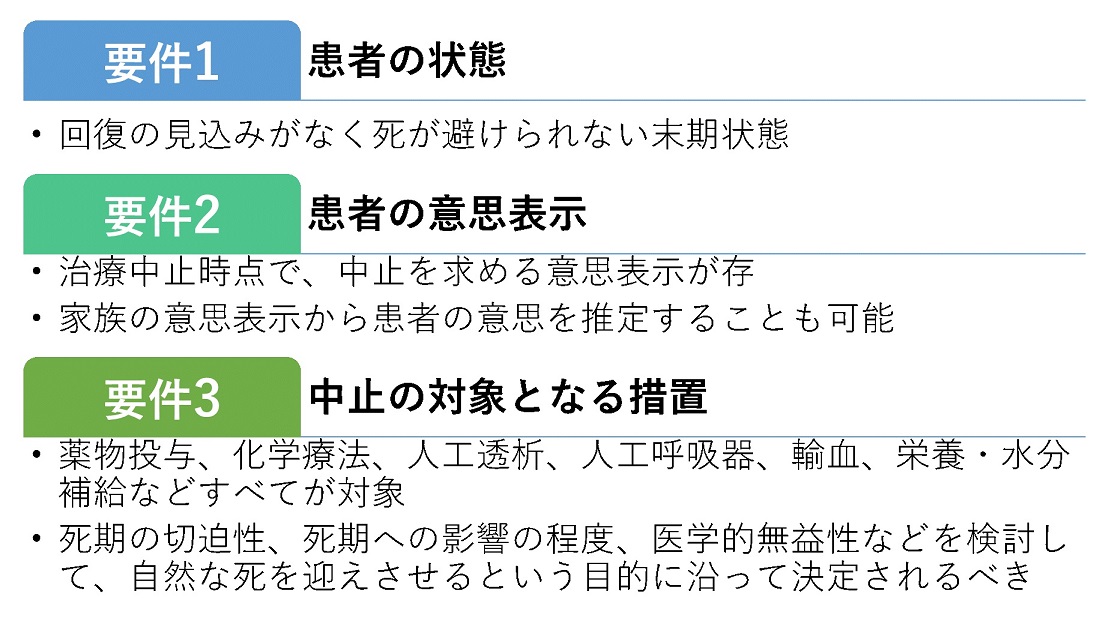

横浜地裁判決では、次のような治療中止が許容される要件が示された(図1)。(これは、致死薬を用いた積極的安楽死が許容されるためのいわゆる安楽死の4要件とは異なる点に注意されたい。詳しくは『終の選択』参照)

図1 横浜地裁判決が示した治療中止の許容要件

図1 横浜地裁判決が示した治療中止の許容要件そこで、日本透析医学会の学会提言や、治療中止が許容される根拠に関するこれらの裁判所の判断を参考にしながら、本事案で問題とされている以下の3点について検討する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください