トランプ政権は何を目標に貿易戦争と技術覇権争いの交渉をすればいいのか

2019年04月01日

Akarat Phasura/shutterstock.com

Akarat Phasura/shutterstock.com先週の3月28、29日、北京で米中通商交渉が行われた。これは今週のワシントンでの交渉を前提とした第一幕であり、米中双方とも4月中の米中首脳会談を想定し、準備を急いでいる雰囲気がある。しかし、表面的な“手打ち”があるかどうかはともかく、本質的かつ中長期的な問題に目を向けると、米国としては解決策を見出し難いというのが実情だ。

かつての日本がそうであったように、中国もGDPが二桁の成長を続けた90年代に米国が注目する国となった。クリントン政権が日本を飛び越して中国に通った(フライ・ジャパン・オーバー)のもそれが理由だが、中国も鄧小平・国家中央軍委員会主席が残したと言われる「韜光養晦(とうこうようかい)」〈才覚を隠して時期を待つ戦略〉に従い、米国との摩擦を回避し続けてきた。

米中の交渉は、1993年の江沢民主席の訪米に端を発し、2006年にはブッシュ大統領と胡錦涛主席との合意で「米中戦略経済対話」を開始。オバマ大統領になった2009年からは「米中戦略及び経済対話」と名称を変え、2017年にはトランプ大統領と習近平主席との間で「総合的経済対話」となったが、この間、中国の韜光養晦主義は奏効してきた。

一方、米国も中国の優等生的な姿勢に気をよくして、オバマ政権ではEngagement Strategy (米国を中心とした経済・安全保障秩序に組み込むために中国の自由な活動をある程度容認する戦略)を採用し、中国の世界におけるパワー拡大を看過した。中国の資源・穀物の買い漁りが目立った時期も、それへの対応は比較的冷静だった。

ところが2017年、習政権がアジアインフラ銀行を発足させ、かねて提唱していた「一帯一路」のコンフェレンスに国連事務総長を招いたこと、さらに昨年の全人代で “覇権”という表現を用い、「中国製造2025」を発表した一連の動きは、中国の野望を描いた「China 2049(邦訳版題名)」が出版された後ということもあって、米国の世界覇権に対する中国による挑戦の意思の表れと受け止められた。

そして昨年10月、米国のペンス副大統領が「終結宣言」を出すに至り、米中の蜜月関係は終わりを告げたのである。(ワシントンの中国専門家などからは「これはEngagement Strategyの完全な終結ではなく、ハードなバージョンに変更するだけではないのか」などの質問が出たが)。昨年、米国ではベライゾンなどの電話会社が、米政府の要請を受けたとして、ファーウェイの使用を止めるなどの動きも見られた。

英エコノミスト誌も書いているように、専門家の間では、習主席の挑戦は早過ぎたのではないかとの見方が少なくない。

Arthimedes/shutterstock.com

Arthimedes/shutterstock.com米国がこうした中国の実態を意識し始めた例は、2015年9月の習主席による訪米時にも見られた。シアトルとワシントンの訪問を終えた習主席は、国連総会に出席するべくニューヨークに移動した。その際、それまで米大統領の定宿であったウォルドルフ・アストリアホテル(WAホテル)に宿泊したのである。

これは、中国の安邦生命がWAホテルを買収したからで、中国にすれば、安倍首相が日系のキタノホテルに泊まった程度の意味しかない。しかし、WAホテルの機能(万一の場合の退避経路など)と歴史、位置づけを知る米国人にすれば、オバマ大統領がロッテの買収したニューヨーク・パレスホテルに泊まり、WAホテルがロビーからレストランに至るまで中国一色となったのは、一大事であった。これは三菱地所がロックフェラーセンターを買収したどころの騒ぎではなかったのである。

米国に住む中国人が増え、大学の中国系学生比率も高まってその制限さえ考えられようになるなど、米国における中国のプレゼンスは確実に増している。江主席がクリントン大統領に「中国が米国に勝つ材料」として挙げたと言われる米国への移民の数は、その当時の2倍(1980年の6倍)の2.4億人だ。ワシントンにおけるロビー活動も、日本が企業別にやるのが基本なのに対し、中国勢は横の結びつきやシンクタンクとの連携など、あらゆる形で活動を拡大している。APECや世銀・IMF総会の出席者も圧倒的に中国勢が多い。

日米貿易摩擦では、日系輸出企業の対米工場進出と、日本の輸出依存型経済を転換させることに主眼をおけばすんだのに対し、米中貿易戦争においては、足許および長期的な貿易赤字解消にくわえ、米国における中国のプレゼンスをどう管理するかを目的とせざるを得ない。つまり、外交的に貿易不均衡を是正する合意を成立するだけでは足らず、内政的に中国をどう扱うかまで視野にいれた交渉をしなければならない。単に輸入や工場進出を求めればいいわけではないのだ。

そして、これこそがトランプ政権が考える米中貿易戦争の本質なのである。

米中貿易戦争の妥協点は、単純に言えば中国が毎年の輸入量を増やすことだが、最大の輸入製品であった航空機が、ボーイング737MAXの墜落事故があって、交渉材料が探しにくくなった。同社は先の習主席訪米時の訪問先でもあった。トランプ大統領もツイッターで懸念を匂わせたのはそのためだ。ただ、先月の拙稿(3月7日「日本からは見えにくい中国経済の本質」)にも書いた通り、短期的な合意は米中双方にとって決してさほど難しい問題ではない。

むしろ重要なのは、ファーウェイ(華為技術)に代表される5G等の技術競争に関する部分であり、またそれともからむ欧州との関係である。実際、3月29日の交渉では、中国が2017年に施行したサイバーセキュリティ法の緩和について議論された。

ファーウェイ問題の要諦は二つある。

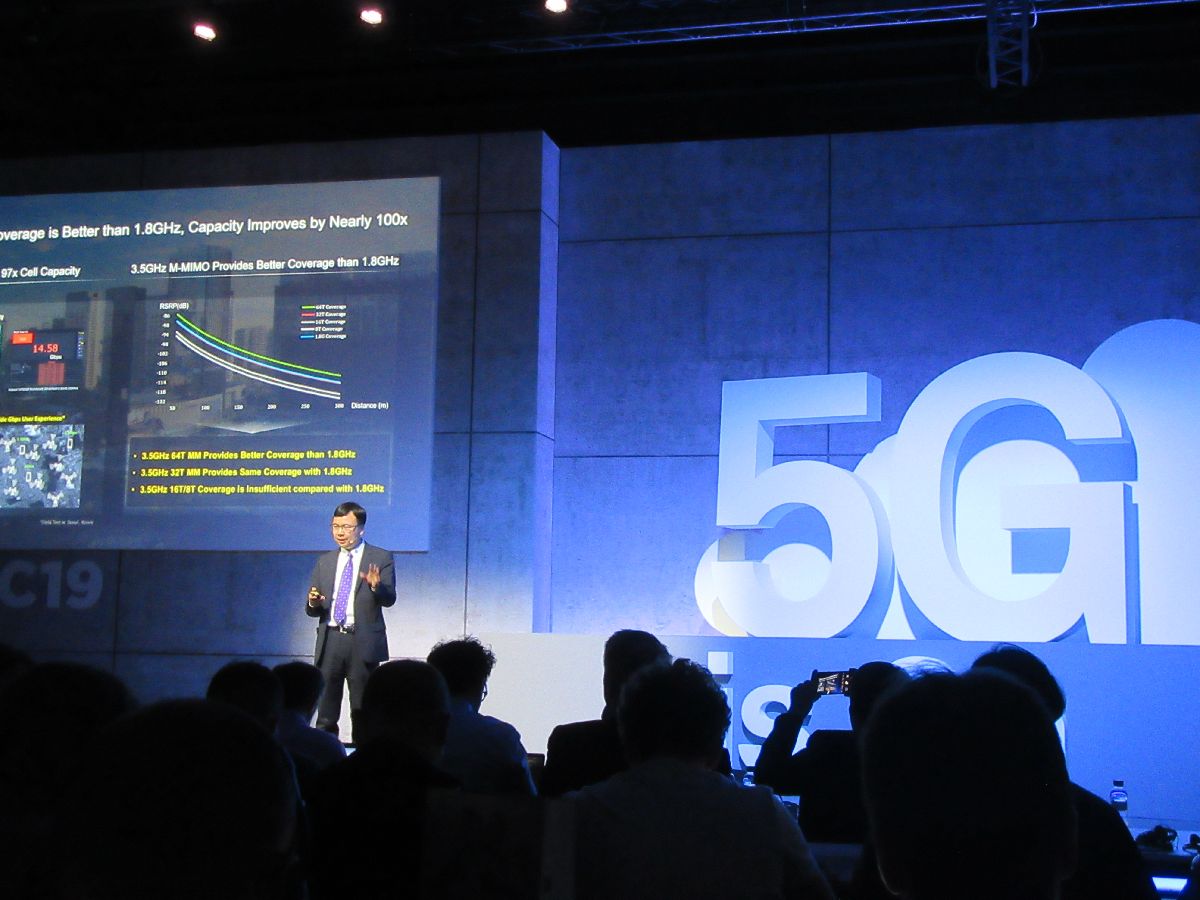

ファーウェイ(華為技術)の5G通信網向けの製品発表会=2019年2月25日、バルセロナ

ファーウェイ(華為技術)の5G通信網向けの製品発表会=2019年2月25日、バルセロナ過去5年間のうち4度、特許の申請件数が世界一で、その品質にも定評があり、海底ケーブルの敷設にも積極的なファーウェイは、すでに通信業界の「ガリバー」になっている雰囲気だ。このままでは競合企業がいなくなる勢いである。ちなみに、ただ一度、ファーウェイが2位になった年は、中国のZTE(中興通訊)が首位であった。

そんななか、ファーウェイの5G使用に対する欧州勢の姿勢をみると、そもそもアヘン戦争時の中国(当時は清)に大砲を売却するなどの支援をして以来の友好関係にあるドイツは、同社がドイツ国内に研究所を作ったこともあり、米国ほど問題視していない。エアバスの旅客機売却契約をしたフランスも、一帯一路に加盟したイタリアも、おそらく経済的利益を優先し、単純には米国支持に回らないだろう。英国の反応も同様のようだ。

ちなみにECは、習主席の欧州歴訪の最中の3月26日、EU諸国がファーウェイに対するサイバーセキュリティ規制について、客観的に必要な対応を行うと発表し、同社もそれを歓迎するコメントを出した。

このように、ファーウェイへの適切な対抗手段がない米国だが、そもそもこの話の不思議なところは、ファーウェイがここまで大きくなる前に、米系ファンドなどがなぜ、同社と目立った接触をしなかったかだ。この事業でグローバルに展開する同社は、中国系だけが所有する企業となっている。

ファーウェイは現在でも旺盛な資金需要があり、これを中国の政策性銀行などからの融資などで賄っている。しかし、アリババがそうであったように、普通なら外部の、とりわけ中国本土以外の投資家や銀行が早い段階で発掘していたはずだ。これは、逆説的に捉えれば、同社が中国政府と繋(つな)がっているという見方の証左にもなるが、ともあれ今どきの企業としては珍しい立ち位置にある。

結局、この問題は、基本的にはファーウェイが米中政府間の交渉を睨(にら)みつつ、米国とそれに追随するオーストラリア、ニュージーランド、日本を除いて5G網を世界に張り巡らせようとするか(対立を続けるか)、本格的な工場進出を米国にするか(つまり技術を米国に持ち出すことで和解するか)のどちらかの判断しか解決策がないと思われる。

しかし、米国からすれば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください