きっかけは防衛省のPKO日報問題。開発会社社長の元自衛官にその可能性を聞く

2019年04月09日

FRONTEOが今年開発した「情報開示対応システム」のイメージ=同社提供

FRONTEOが今年開発した「情報開示対応システム」のイメージ=同社提供政府や自治体の情報公開に、AI(人工知能)が広がろうとしている。それによって何が変わるのだろう。知る権利への意識を行政側が高め、開示請求にもっと誠実に対応することにつながるだろうか。

AIによる「情報開示対応システム」を開発したばかりのある企業の責任者に、中央省庁への開示請求で何かと苦労する筆者が聞いた。そこから見えてきたものは……

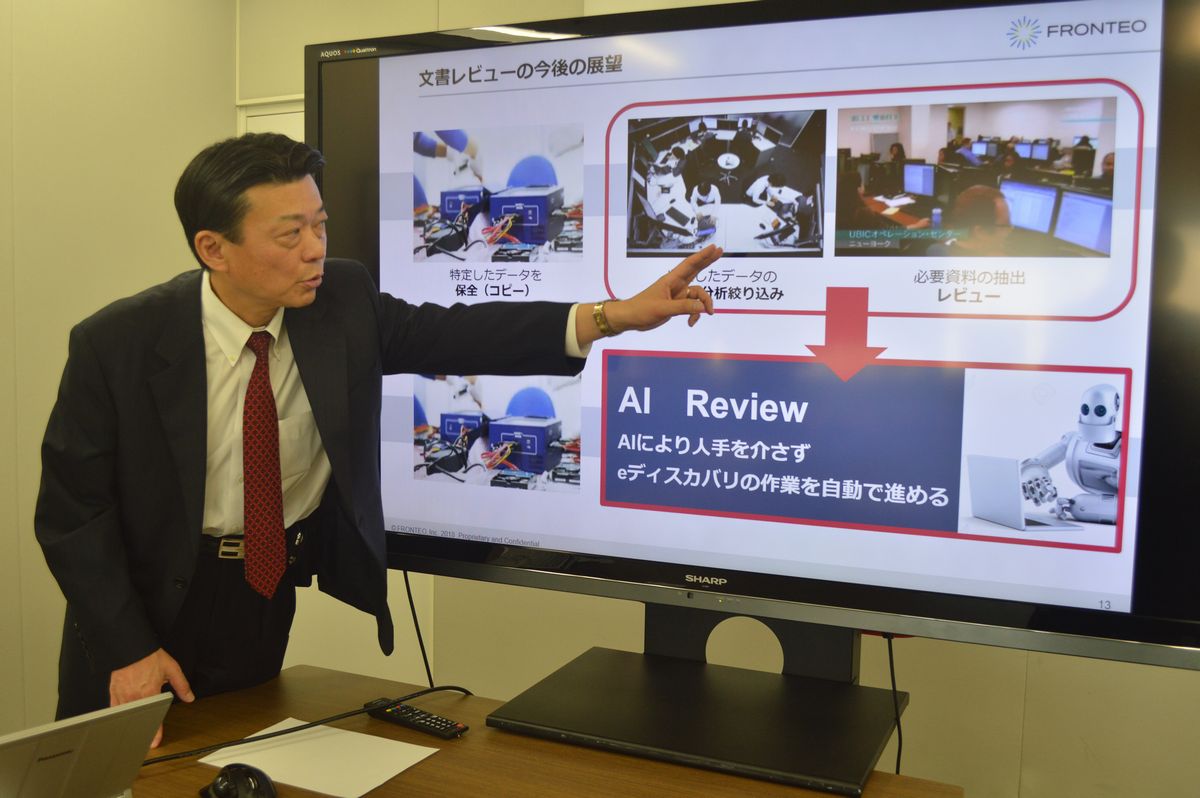

この企業は、AIビジネスで成長し、米国やアジア、欧州にも展開する「FRONTEO」。一般企業の業務の効率化や福祉・医療の診断支援などを手がける。東京都港区の本社を3月下旬に訪れると、スクリーンのある会議室へ通され、守本正宏社長(53)の説明が始まった。

「情報開示対応システム」について説明するFRONTEOの守本正宏社長=3月26日、東京都港区の同社

「情報開示対応システム」について説明するFRONTEOの守本正宏社長=3月26日、東京都港区の同社政府や自治体向けの「情報開示対応システム」開発に同社が乗り出したのは、その原点である、企業の訴訟対応や不正調査を支援するノウハウが生かせるという読みがあった。リーガルテック(legal tech)と呼ばれ、米国ではITを使った法律分野の産業として確立している。

ただ、守本氏にはさらなるこだわりがあった。「防衛省のあの件が大きなきっかけでした」。南スーダンPKO(国連平和維持活動)に参加する陸上自衛隊の部隊が作った活動記録である「日報」をめぐる、2年前のあの大混乱だ。

南スーダンPKOの日報問題で記者会見し、引責辞任を表明する稲田朋美防衛相(当時)=2017年7月28日、防衛省

南スーダンPKOの日報問題で記者会見し、引責辞任を表明する稲田朋美防衛相(当時)=2017年7月28日、防衛省【PKO日報問題に関する藤田記者の記事(withnews)はこちら】

守本氏はそんな日報問題の教訓を、「防衛省に限らず、どんな組織でも直面しうるチャレンジ」としてとらえた。

「何らかの問題で対外的な説明を求められた時、定められた期間内に出すべき文書を仕分け、その中でも明かせない情報は墨塗りする。一連の作業が誠実に行われたのかが後で問われても、きちんと説明できるようにしておくことも大切です」

しかし、日報問題の根は深い。そもそもが隠蔽から始まっているからだ。陸自で日報を管理する中央即応集団司令部の副司令官が、「部隊情報の保全や開示請求増加への懸念」から日報を出したくないと考え、「行政文書の体をなしていない」と請求対象から外す判断をしていた。

とんでもない話だが、この司令部はその名称からも伺えるように多忙で、開示請求への対応が重荷になっていた面もある。日報問題ほどひどくなくても、中央省庁が「多忙」という理由で開示判断を引き延ばすことは、私も外務省への請求でたびたび経験している。

では、そんなジレンマを抱える行政組織を「情報開示対応システム」はどう支援するのか。守本氏の説明はこうだ。

省庁や自治体に対してあるテーマで開示請求がなされたら、担当者はこのシステムを使い、まず対象となる文書を探す。そのテーマにふさわしいキーワードの組み合わせを考えての検索だ。テーマの書きぶりがあいまいな場合、キーワードをどうするかが、ベテラン担当者の腕の見せどころになる。

システム上でのこうした作業の積み重ねのなかで、AIは「ベテラン担当者の腕」までどんどん“学習”していく。学習が進むと、その後の様々な請求に対し、対象と考える文書をAIがキーワード検索して絞り込み、担当者に示せるまでになる。担当者がどの文書を開示しようか判断するにあたり、内容を読み込む必要がある文書の量を減らせるというわけだ。

次に、担当者は文書を読み込んだ上で、情報公開法上の「不開示情報」をチェックする。特定の個人や国の安全に関わるといった理由で開示されなかったり、一部墨塗りになったりするものだ。この不開示情報に関する判断についても、AIがシステム上での作業の積み重ねを学習することで、その後の請求への対応で担当者に提案できるようになる。

このように、システムを使って開示請求への対応を重ねるにつれ、対象文書の絞り込みや不開示情報の判断でAIが役割を広げ、人間の負担を減らしていける。今回、同社が開発したシステムでは、対象文書を絞り込んだ後の内容の読み込みは人間がすることになっているが、ここもAIが担えるようなバージョンアップを検討中だ。

FRONTEO本社のラボ(左)とエンジニアら(右)。ラボでは同社が提供するAIシステムの運用について顧客の相談に乗る=3月26日、東京都港区の同社

FRONTEO本社のラボ(左)とエンジニアら(右)。ラボでは同社が提供するAIシステムの運用について顧客の相談に乗る=3月26日、東京都港区の同社AIが人間との共同作業の中で学習し、役割を広げていく。その間合いをユーザーと相談しながら作り上げていくというこのシステムの発想は、やはり同社が経験を積んだアメリカでの訴訟対応支援によるところが大きいという。

同社は米国で、企業だけでなく、政府や自治体が訴訟を起こされた場合の支援もしている。「米国では個人がふわっとした理由で損害賠償を求め、企業や行政機関がそんな賠償の必要はないということの立証を迫られるケースが多い。その証拠となる文書を組織の中から探し出して期日までに法廷に出さないと、命取りになります」

行政組織がこの「情報開示対応システム」を導入して作業の負担を減らすことで、請求する側の知る権利にもっと誠実に向き合い、開示に向けて迅速かつ深く検討をする――。そうなれば素晴らしい。

ただ、政治記者として20年にわたり霞が関カルチャーに接し、様々な文書の開示請求もしてきた私にすれば、中央省庁の情報公開にAIが導入される場合の効果を楽観はできない。なぜか?

まず、

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください