2019年04月27日

じっくりと煮込まれた豚の角煮。肉だけではなく、卵も中まで味がしみている(写真はいずれも筆者撮影)

じっくりと煮込まれた豚の角煮。肉だけではなく、卵も中まで味がしみている(写真はいずれも筆者撮影)降り続ける霧雨が心地よく感じられる春、町田駅周辺の喧騒を抜け、閑静な住宅街を歩いていた。民家に挟まれた細道の奥、上品なたたずまいの一戸建てを訪ねると、「いらっしゃい」と、飛び切りの笑顔でペン・セタリンさんが出迎えてくれた。家の中にはセタリンさんの故郷であるカンボジアならではの工芸品や小物が並び、自分が今日本にいることを思わず忘れてしまいそうになる。この国に何度も通わせてもらっている私にとって、じんわりと懐かしささえこみ上げてくる。

リビングにあった素敵な椅子で。色使いの鮮やかさが、カンボジアの街中にあるおしゃれなカフェを思わせる

リビングにあった素敵な椅子で。色使いの鮮やかさが、カンボジアの街中にあるおしゃれなカフェを思わせる 神話に登場する、猿族のハヌマーン(右二つ)と魔王ラヴァナ(左)。世界遺産にも登録されているアンコール・ワットの壁画にも描かれている

神話に登場する、猿族のハヌマーン(右二つ)と魔王ラヴァナ(左)。世界遺産にも登録されているアンコール・ワットの壁画にも描かれているキッチンではすでに、鍋がコトコトと小気味よい音を響かせていた。火加減をこまめに見ながら、「カンボジアの家庭にひとつはあるはずよ」という石臼で、タマリンドや干魚を丁寧につぶしていく。あくまでも手作りにこだわるのは、「新鮮なものを食べて、長生きしたいからよ」とセタリンさんはまた楽しげに笑った。

一つ一つの食材に愛情を込めるように、石臼で材料をこしらえていくセタリンさん

一つ一つの食材に愛情を込めるように、石臼で材料をこしらえていくセタリンさん かちかちに乾燥した干魚も、難なく砕きながら石臼の調味料に加えていく

かちかちに乾燥した干魚も、難なく砕きながら石臼の調味料に加えていく手がけてくれたのは、私も大好物のカンボジア流豚の角煮、「コーサイッチュルーク」だ。クメール語で「コー」は煮る、「サイッチュルーク」は豚肉を意味する。街中の食堂でも、家庭の食卓でもよく見かける定番料理だ。料理のアクセントのひとつとなるのが胡椒だ。かつてカンボジアの胡椒は「世界一」と称賛されていた時代があった。内戦で一時その営みは廃れてしまったが、この20年余りで産業として徐々に息を吹き返してきた。砂糖も加えてじっくり煮込んだまろやかさを、胡椒が最後にぴりっと引き締めてくれる。その腕前は「お料理上手だった祖母を見ていたから」だという。

コーサイッチュルークと共に頂く、少し酸味の効いたスープも食欲をそそる

コーサイッチュルークと共に頂く、少し酸味の効いたスープも食欲をそそる 細やかにすりつぶされた胡椒は香り高い

細やかにすりつぶされた胡椒は香り高い近年カンボジアへは日本からの直行便も行き来するようになり、この国との距離はぐっと縮まったように思う。学生たちからビジネスマンまで交流人口も増え、カンボジアならではの味に現地で魅了された人たちも少なくないはずだ。けれどもこの国はかつて、戦火にのまれ、いまだその歴史の爪痕を背負っている。セタリンさんの記憶と共に、その歩みをたどりたい。

セタリンさんの学生時代、カンボジアはすでに混乱の中にあった。隣国で起きたベトナム戦争はカンボジアにも影を落とし、経済も落ち込んでいった。1970年にはアメリカの後押しにより、ロン・ノル将軍がクーデターを起こして実権を掌握、事実上アメリカの“傀儡政権”と化し、汚職も蔓延した。カンボジア国内の北ベトナム軍、南ベトナム解放戦線を一掃しようと、米軍、南ベトナム軍がカンボジアに侵攻、空爆も続いた。作戦に巻き込まれた村は破壊され、人々は路頭に迷うことになる。

一方、クーデターによって政権の座を奪われた側であるシハヌークも、事態を打開しようと動いていた。シハヌーク側が手を結んだのが、ポル・ポトたちが率いる「クメール・ルージュ」だった。彼らは「解放区」からセタリンさんの暮らす首都プノンペンに向けてロケット弾を撃ち込み、「東洋のパリ」とも呼ばれた美しい街は徐々に荒廃していった。ベトナム戦争に巻き込まれていたはずが、次第にカンボジア人同士が争いを強いられていった。

兵隊たちが町中をうろつき、道路も至る所で封鎖されるなど、安心して外出できる状況には程遠かった。騒々しい軍の行進が外を行きかう中、セタリンさんの心のよりどころだったのが、家にあったレコードだった。「そのレコードの中に、『月の砂漠』とか、4曲の日本の歌が入っていたんですよ。その響きが当時、好きで好きで」。優しい歌声に惹かれ、そればかり聞いていたという。

混乱の最中ではあったものの、「先生になって家を楽にしてほしい」という母の願いもあり、高校卒業試験を優秀な成績で合格、プノンペン大学に入学した。そんなある時、友人から思いもよらない誘いを受ける。「ねえセタリン、日本に行きたいって言ってたでしょ?留学のための奨学金試験があるらしいから一緒に行こうよ」。レコードから流れる、あの歌声が頭を過った。日本の文部省の奨学金試験に見事合格し、猛反対する母を「戻ってくるから」と必死に説得した。「家族を置いてひとりで去るのは悲しかったけどね、その時は勇気が勝ったの」。プノンペン大学を1年でやめ、単身日本に飛んだ。以来、一度も「母の味」には触れることができていない。後に母はセタリンさんの弟に、「お姉ちゃんに強く反対しなくてよかった」と語ったそうだ。プノンペンの情勢は悪化の一途をたどり、富裕層の家庭ではすでに、次々と子どもたちを海外に送っているときだった。

セタリンさんが来日したのは1974年、日本は高度経済成長の真っ只中だった。「日本の最初の印象は“いいにおい!”だったの。土の匂いがただようカンボジアとは違う、上手く言えないけれど洗練されたいい香りだ、と思ったんです」。

日本語学校に1年通った後、東京学芸大学に進学。「当時は帰国したら文部大臣になる、なんて母に豪語していました」。学生生活は順風満帆かに見えた。ところが大学入学後、プノンペンがクメール・ルージュによって陥落した、というニュースが舞い込んできた。それはカンボジアにとって、さらなる過酷な時代の幕開けだった。

クメール・ルージュがカンボジアを支配した1975年4月からのわずか3年8カ月の間に、飢えや虐殺によって当時のカンボジア国民の4分の1にあたる200万人近くが亡くなったともいわれている。とりわけ処刑の対象となったのは知識層だった。当時、眼鏡をかけているというだけで「知識人」と見なされた、手がきれいという理由だけで「農作業をしていなかった」と虐殺されたという話も残っている。図書館の館長をしていたセタリンさんの父は、真っ先に連行されたことが後に分かっている。

プノンペン市内に残る当時の刑務所跡地。かつては学校として使われていた建物だったという。庭には囚人をつるし尋問していた器具が残る

プノンペン市内に残る当時の刑務所跡地。かつては学校として使われていた建物だったという。庭には囚人をつるし尋問していた器具が残る ここに収容されていった人々は2万人近いとされるが、生き残ったのは数人だ。今は「虐殺博物館」となり、壁には収容者の写真が並んでいる

ここに収容されていった人々は2万人近いとされるが、生き残ったのは数人だ。今は「虐殺博物館」となり、壁には収容者の写真が並んでいるとにかく家族の安否を確認しなければならなかった。当時はインターネットもなければ、電話も手紙も通じない。「途方に暮れるしかない状況で、まるで現地の家族の様子をその場で観ているかのような夢を何度も見ました」。親戚からは「家族は全滅」と言われたこともあったという。音信不通の状態は、足かけ5年近くにも及んだ。

1979年暮れにベトナム軍がカンボジアに侵攻すると、国内の情勢も大きく変化した。過酷な状況を生き抜いたふたりの弟とひとりの妹は、遺体の横たわる森をくぐり抜けながら、タイの難民キャンプへ向かい、そこから日本に渡ることになる。3人は10代後半だったが、満足な食べ物も与えられずに働かされ続けていたため、体は子どものようだったという。そして今日に至るまで、両親の安否は分からないままだ。妹のうちひとりは家族と共にいる間に病死し、あとの3人の妹弟の消息もつかめていない。

母の写真。その面影はどこか、セタリンさんの横顔と重なる

母の写真。その面影はどこか、セタリンさんの横顔と重なる1980年夏、ようやく弟、妹たちを日本に呼び寄せられた時、セタリンさんはすでに大学院生となっていた。次々とカンボジアから渡ってくる難民の人たちの通訳をしたり、病院に連れていったりと、ボランティア活動に奔走する日々を送っている最中だった。当時は日本が難民条約に加入する前であり、受け入れのための体制も整っていなかった。

弟ふたりは専門高等学校に進学し、後に電気系の仕事に就いたものの、妹は16歳で小学校に入学することになる。セタリンさん自身は博士号のために進学したかったが、弟たちや妹たちのこれからを考え、福祉施設に就職する道を選んだ。

セタリンさんは同時期に、日本語学校で知り合った、留学の先輩だったカンボジア出身の男性と結婚した。1983年には娘のモニカさんが誕生する。子育てをしながら、残業続きの日本の企業の実態を、ひしひしと感じることになる。「夫は技術職で、国内外を飛び回っていたので、ほとんど家には帰ってこれない状況でした。久しぶりに会った夫に、モニカが“あのおじさん誰?”と人見知りを起こす始末でしたよ」。

それでも、立ち止まってはいられない。モニカさん誕生の2年後には、「カンボジアの人々のよりどころになるように」と、町田にカンボジア料理のレストランを開く。東京外国語大学に声をかけられ、クメール語学科で教えるようになったのもこの頃だ。

ところが娘のモニカさんは、クメール語を学ぶことをずっと拒否していたというのだ。なぜ自分の娘がカンボジアの文化を頑なに拒むのか分からず、とまどった。ある時、モニカさんがストレスから喘息を起こし、入院することとなった。看病するセタリンさんに、モニカさんがぽつりと「ねえ、カンボジア料理少し持ってきて」と声をかけてきたのだ。「え?モニカはカンボジア語も、カンボジア料理も嫌いだったんじゃないの?!」。その時初めて、保育園で起きていたことを知ることになる。

ぽつり、ぽつりとモニカさんが語ったことによると、通っていた保育園の先生が「お母さんがカンボジア語で話しかけてもお返事しないように」とモニカさんに言い聞かせていたというのだ。日本で生きていく上で、日本語が話せないと困るから、という配慮だったのかもしれない。けれどもそれは、幼いモニカさんの心の奥底を傷つけ、混乱させていたのだろう。「心配はいらない、うちの中でクメール語を話してもいいんだよ、と娘には伝えました。でも、弱っている娘にそれ以上を強いることはできませんでした。娘はその後も、自分のアイデンティティを隠そうとしました。学校で、自分の日本名を作ったりして」。共存できる社会、多様性を尊重する社会が、言葉だけ、上辺だけのものであってはならないと、セタリンさんは実感をもって語る。

セタリンさんは1990年に日本国籍を取得している。当時、アンコール・ワット遺跡群の研究などに力を注いでいた上智大学から、通訳として同行してほしいと声がかかっていた。情勢の安定しないカンボジアへの入国は、日本のパスポートの方が安全だと考えたのだ。

およそ16年ぶりに帰った故郷では、人々の窮状を目の当たりにした。アンコールワット遺跡群のあるシエムリアップでも、仕事がないからと、タイへ出稼ぎに出る人々が少なくなかった。信仰している像にお供えするお金さえないという村人たちに、1ドルほどならと渡し、自分の持ち合わせていた薬などを配った。ところがその様子を終始監視していたのか、「何をしている?どこから来たんだ?」と腕のない軍人が声をかけてきた。「スパイだと思われたのか、彼らは宿舎までついてきたんです。運よく通りかかった日本の同僚が声をかけてくれて事なきを得たのですが、決して心置きなく過ごせる状態ではないことを痛感しました」。出身地であるプノンペンでも、わずかな自由時間に実家を訪ねたが、自宅は無残に壊され、知らない人々が何家族もそこで暮らしていた。せめて写真を撮ろうとカメラを構えると怒鳴られた。常に街中に、どこか緊張した空気が流れていた。

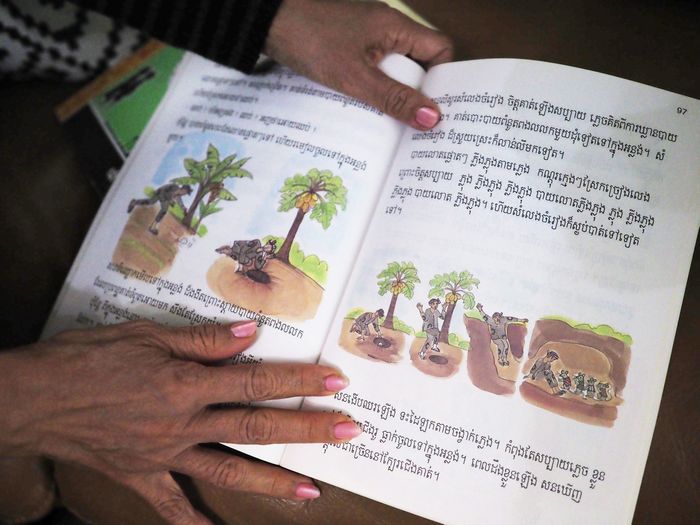

当時は日本でもNGOが立ち上がり、カンボジアでの活動を展開していたが、セタリンさんは自らも支援に乗り出す。「たまたま日本での講演で夢を尋ねられ、カンボジアで教科書を作りたいと答えたんです。そしたら一人の記者さんが、“ぜひ記事にしましょう、きっと協力者が集まるはずです”と声をかけてきたんです」。取材されるにも何か見せられるものがなければ、と慌てて友人にイラストをお願いし、文字の表を作った。それが自ら設立するNGOの原点となったのだ。

当時、徹夜作業で必死に仕上げた、という文字の表

当時、徹夜作業で必死に仕上げた、という文字の表セタリンさんが手がけてきた教材は、今カンボジアで広く親しまれている。内容は「おむすびころりん」など、日本の物語がイラスト付きで描かれているほか、ちゃんと列を作って待ちましょう、ゴミはゴミ箱へ、という社会の中での振る舞いにも及んでいる。大学生たちと話すと「あなたの教科書で育ちました」と声をかけられることも珍しくはないという。

教材づくりに留まらず、新見南吉の「ごん狐」、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」など、日本で広く受け継がれてきた物語もクメール語に訳してきた。「娘が通っている小学校の教科書に、素晴らしい文学がたくさん紹介されていたんです。きっとカンボジアの子どもたちにとっても、心の指針になると思って」。

元々教師を目指していた志も、教材づくりに結びついた

元々教師を目指していた志も、教材づくりに結びついた 日本でもおなじみの「おむすびころりん」は、カンボジアの子どもたちにも大人気のようだ

日本でもおなじみの「おむすびころりん」は、カンボジアの子どもたちにも大人気のようだセタリンさんが手がけたカンボジア語−日本語の辞典も、両国の架け橋としての尽力の大きさは計り知れない。「例えば日本では、“バカ”という言葉を友達同士で使ったりするでしょう?でもカンボジアの人たちはクメール・ルージュの支配の中で、“お前はバカだ、役に立たない”という理由で人が殺されてきたのを知っています。だからこの言葉にはとても敏感になる。馴染みのない日本に逃れてくる人々に、そんなニュアンスや文化の違いまで一緒に伝える必要性があったんです」。

自宅の本棚にも、これまで手がけた本の数々が並ぶ

自宅の本棚にも、これまで手がけた本の数々が並ぶセタリンさんは今、支援活動の一環として、豊富な蔵書をそろえた児童館をプノンペンに開き、日本とカンボジアを頻繁に行き来する日々を送っている。「日本での生活は長いけれど、なぜかカンボジアに帰ると、月にいるように体が軽くなるの。どんなに忙しくても、朝早く起きて児童館の掃除をすると清々しい気持ちになるんですよ」。

アンコール・ワット遺跡群、アンコール・トムの中心であるバイヨン寺院。今では多くの観光客が日本からも訪れる

アンコール・ワット遺跡群、アンコール・トムの中心であるバイヨン寺院。今では多くの観光客が日本からも訪れるセタリンさんが来日してから、すでに40年以上の月日が経っている。当時日本は11,000人以上のインドシナ難民を受け入れ、その経験から多くを学んだかのように見えた。ところが昨年 2018年の難民認定はわずか42人に留まっている。4月からは改正入管法の運用も始まったものの、外国人労働者の方々の受け入れ体制の不備も度々指摘されてきた。

セタリンさんも改めて、日本で暮らし続ける上で突き当たった壁があったことを振り返る。「日本国籍を取得する時、面接官はとても高圧的で、寒い中外で長時間待たされたこともありました。日本のパスポートでカンボジアから帰国したとき、入国審査で“そのパスポート、どこで買ったの?”と聴かれたことさえありました」。

カンボジアからも多くの人々が外国人技能実習生として来日してきたが、彼らが報われないことにも心が痛むという。「どこの国の出身であれ、真面目に仕事に打ち込む人を迎え入れることは、社会にとって力になるはずなんです。来てくれている人が“もう日本なんて”というのがもったいない。彼らは動物ではないのです」。

長年暮らしてきた経験から、市井の人々はとても親切で温かいこと、自然や水も美しい国であることを実感しつつ、法律、制度は途上だと感じているという。「日本は海外からとても尊敬されている国です。だからこそ外国人に力を見せつけるのではなく、文明国としてあるべき態度をとるべきなのではないでしょうか」。

最後にセタリンさんは、バナナとタピオカの入ったデザートを作ってくれた。

バナナは口に入れるとそのまま溶けてしまうのでは、というくらい柔らかく煮込まれていた

バナナは口に入れるとそのまま溶けてしまうのでは、というくらい柔らかく煮込まれていたそのとろりとした食感と優しい甘さに顔をほころばせながら、何げない会話が弾んだ。多くの方々が日本に来てくれる今だからこそ、互いの国の料理を紹介しながら、こうして笑い合える時間を築くことだってできるはずだ。そのヒントを、セタリンさんの笑みに見たように思う。

カンボジア、バッタンバン州。夕暮れ時に出会った子どもたちと。彼ら、彼女たちの存在が、この国の未来そのものだ

カンボジア、バッタンバン州。夕暮れ時に出会った子どもたちと。彼ら、彼女たちの存在が、この国の未来そのものだ(この連載は毎月第4土曜日に掲載します)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください