【3】ナショナリズム 日本とは何か/吉田松陰が遺したもの①

2019年05月02日

吉田松陰の肖像画=1月30日、山口県萩市椿東の松陰神社・至誠館

吉田松陰の肖像画=1月30日、山口県萩市椿東の松陰神社・至誠館

松陰神社=1月29日、山口県萩市椿東

松陰神社=1月29日、山口県萩市椿東東アジアに欧米列強が押し寄せた幕末、守るべき日本とは何かを突き詰め、明治維新を担うことになる門下生に説いた。その世界観と影響をぜひ押さえておきたかった。

城跡に紅白の梅がほころぶ頃、松陰の故郷・山口県萩市を訪ねた。遺品や著作を蔵する松陰神社の至誠館で、島元貴・上席学芸員(37)に話を聞く。神職も務める島元さんは白衣に袴を着け、書庫から文献を取り出しては質問に答えてくれた。

尊王攘夷への傾倒から幕府の老中暗殺を企て、1859年に29歳で斬首――。短くも激しい人生で松陰が残した厖大な文章の中で、私が気になっていたものがあった。領土拡張論だ。米国への密航未遂を幕府にとがめられ、萩で蟄居していた24歳で著した「幽囚録」に、こうある。

「国を保つとは、失わないだけでなく増やすことにある。軍備を整え、蝦夷(北海道)を開墾し隙を突いてカムチャツカやオホーツクを奪い、琉球(沖縄)を幕府に参勤させ、朝鮮を攻め、北では満州(中国東北部)を割き、南では台湾やルソンの諸島を攻めるべきだ。諸国が争う中でじっとしていて、衰えない国があろうか」(以下、口語の場合は藤田の概訳)

私には二つの疑問があった。当時はペリーの米艦隊が浦賀沖に来て間もない頃で、開国も倒幕もまだ行方が見えなかった。幕藩体制が二百数十年、鎖国も二百年以上続き、まだ二百数十の藩が割拠する中で、なぜ萩の一藩士だった松陰がここまで視野を広げ「国」を語れたのか。そしてそれがなぜ、鎖国から一転しての領土拡張論だったのかだ。

松陰神社の至誠館で吉田松陰について話す島元貴・上席学芸員=1月30日、山口県萩市椿東

松陰神社の至誠館で吉田松陰について話す島元貴・上席学芸員=1月30日、山口県萩市椿東島元さんが話す。「松陰は前半生は『日本』をほとんど意識していなかった。当時は広島藩だって外国のようなものですから」。19歳ごろに萩藩兵学師範となってからの「後半生」に、まず日本各地を歩く。鎖国の例外だった長崎で西洋の情報に触れ、浦賀でペリーの黒船を見た。「萩藩だけを固めればいいという意識から脱皮できたのは、そうした積み重ねでしょう」

そこから東アジアでの領土拡張を唱えたのは、「あくまで兵学者として、欧米に取られる前に取ってしまえという考え」(島元さん)からだったのだろう。「幽囚録」には「ポルトガルやスペイン、英仏が我が国を飲み込もうとしている。遠かったヨーロッパが蒸気船の登場で隣国のようになってしまった」とある。

日本の「生命線」のアジアへの拡大は後に現実のものとなり、国家運営と国際関係の破綻を招く。

吉田松陰の師・佐久間象山=国立国会図書館所蔵

吉田松陰の師・佐久間象山=国立国会図書館所蔵それでも欧米列強は迫っている。本当に守らねばならない日本とは何か。萩で獄中にあった松陰は突き詰めた。そして、天皇の支配を正統とする皇国史観にたどり着いた。「幽囚録」を著したのと同じ24歳で人としてのあり方を説いた「士規七則」の中に、このように現れている。

「一、皇国に生まれた者として、我が国がなぜ世界の中で尊いのかを知るべきだ。皇朝は万世一系。天皇は代々民を養い、民は代々天皇に忠義を尽くす。君臣一体、忠孝一致こそが我が国をあらしめている」

島元さんは言う。「松陰は幼い頃に父から尊王論を教わっていました。後に諸国を歩いた際に水戸を訪れて水戸学の皇国史観に影響を受け、日本が日本たるゆえんを知ったと書き残している。尊王論を思い出したわけです」

だが、この時点ではまだ、夷(異国)を攘(はら)うという難局をしのぐための、「攘夷のための尊皇」だった。これが松陰の中で「尊皇のための攘夷」へと主客が逆転し、尊皇に徹したその生き様が門下生に影響を与えるきっかけとなる出来事が、25歳の松陰に起きた。

吉田松陰の尊皇思想に影響を与えた勤皇僧・黙霖=広島県呉市史より

吉田松陰の尊皇思想に影響を与えた勤皇僧・黙霖=広島県呉市史より「僕、名は黙霖と称す。耳聾、口訥にして手書を成ず。文詩を為さんと欲すれども未だ能わざる者、筆を執ればすなわち日本魂の三字を下すのみ」

筆談でのそんな自己紹介が残る黙霖は、今の広島県呉市出身。耳と口が不自由ながら、尊皇攘夷を志して各地を歩いた。萩で蟄居していた松陰との「論争」とは、1855~56年に交わした計23通にのぼる往復書簡のことだ。

1856年、松陰は8月にこの論争で「終に降参するなり」と述べ、別にこんな文章を残している。「8月にある友(黙霖)に啓発され、恥ずかしながら初めて悟った。これまで天皇について憂えていたのは夷(異国)への憤りからだった。本末転倒だった」

開国を迫る夷を攘うために天皇を支える「攘夷のための尊皇」ではなく、天皇を中心とする国を守るために夷を攘う「尊皇のための攘夷」でなければならない。それが松陰にとっての「本末転倒の悟り」だった。

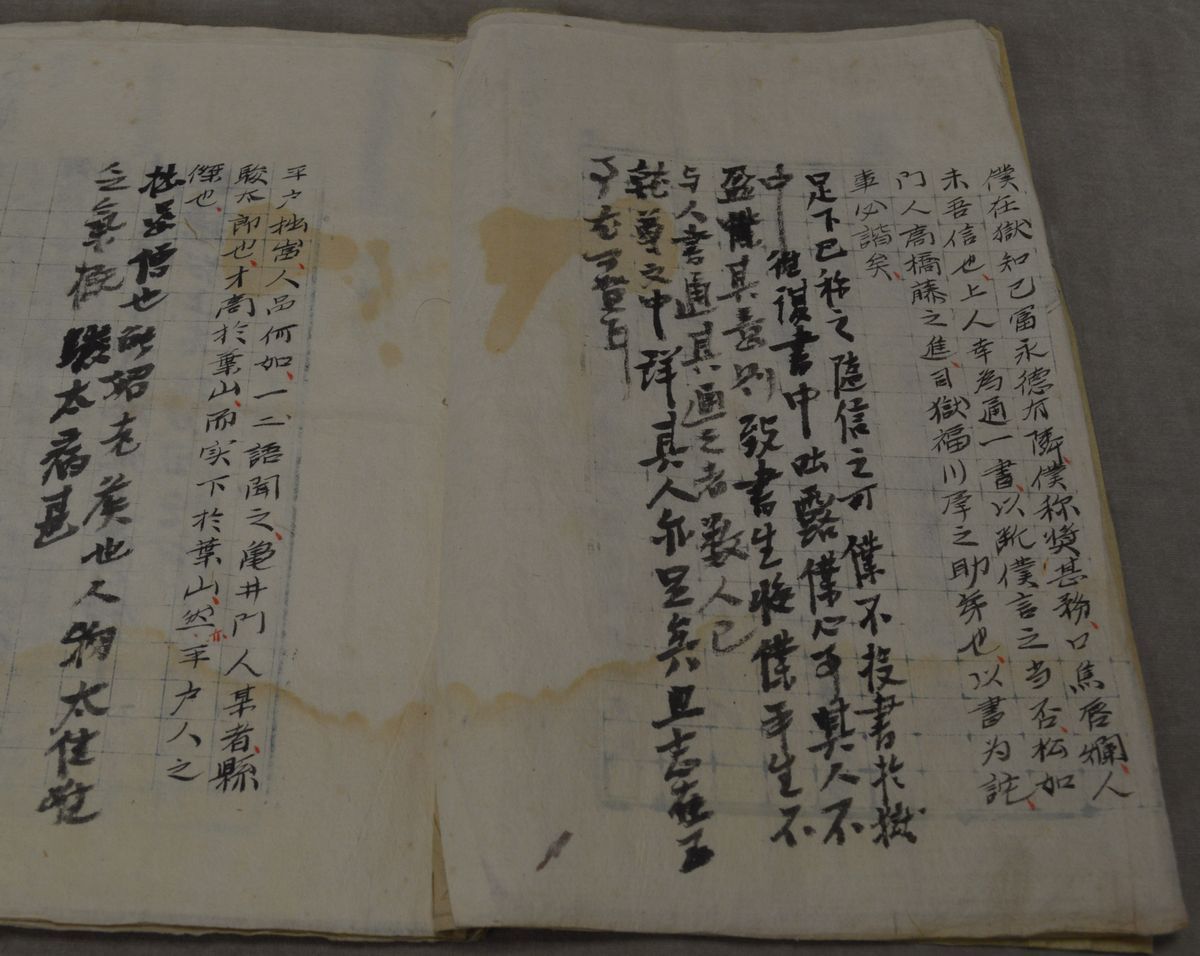

この往復書簡の原本は松陰神社の至誠館に保管されている。松陰から送ったものを島元さんに見せてもらった。松陰が細い字で丁寧に認め、文章の固まりごとに間を開けている。そこへ黙霖が太い字で簡潔に書き込み、送り返している。

この時、松陰26歳、黙霖32歳。日本の行方をめぐって火花が散る。

往復書簡を読み込んでみる。欧米列強による外圧という国難を「尊皇攘夷」で乗り越えようとする点では、二人は同じだ。

松陰と黙霖の往復書簡。これは松陰から発した書簡で、文章の間に黙霖が太い字で書き込んで送り返している=松陰神社・至誠館所蔵

松陰と黙霖の往復書簡。これは松陰から発した書簡で、文章の間に黙霖が太い字で書き込んで送り返している=松陰神社・至誠館所蔵ただ、「本末転倒の悟り」に至る前の松陰にすれば、目的は攘夷の方にある。尊皇は攘夷の手段に過ぎないので、萩藩士だった松陰としてはまだ幕藩体制を重んじていた。黙霖への書簡で「僕は毛利家(萩藩)の臣なり」と強調し、自分→萩藩主→徳川幕府将軍→天皇というボトムアップで自分の考える攘夷を実現しようと考えていた。

だが、黙霖にすれば目的は尊皇であり、そのために攘夷を果たさないといけない。天皇による支配を正統とする皇国史観に立てば、正統でない徳川幕府が外圧という国難を招いているのだから、幕藩体制に沿ってボトムアップで攘夷を目指す松陰のやり方では解決にならない。

黙霖は「我は将軍の禄を食まず。諸侯の臣に非ず」と記し、さらにこう述べている。「僕が用意は後の興る伯者を醒して天子を敬せしむる工夫なり。一生この志は変へ申さず候」。倒幕の決意がにじむ。

これに対し松陰は、「黙霖、我と同志たる事疑なし」「少々事興れば復古が容易と思うは浅慮と(黙霖は)云ふ。僕も同様なり。深慮は心腸の精錬にあり。僕、日々是を修行するなり」と述べている。

ぐっとくるやり取りだ。松陰の覚悟が引き出されたように思えるからだ。この頃から松下村塾では門下生が増える一方で、自身は幕府老中の暗殺を企てた末に斬首となる。黙霖との論争から3年後だ。

松陰の人生を揺さぶった黙霖とは、そもそもどういう人物だったのか。晩年に人生を急展開させた松陰の激しさに、どこまで影響を与えたのか。(次回は5月9日に公開予定です)

皇位継承で日本はどこへ 姜尚中氏と皇居を歩く 【1】ナショナリズム 日本とは何か/「世替わり」の日本 姜尚中氏との対話①

「合わせ鏡」の天皇と国民 姜尚中氏、改元を語る 【2】ナショナリズム 日本とは何か/「世替わり」の日本 姜尚中氏との対話②

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください