【5】ナショナリズム 日本とは何か/吉田松陰が遺したもの③

2019年05月16日

松陰神社の境内に残る松下村塾。屋内に門下生らの写真が並ぶ。伊藤博文は右端の中央=1月29日、山口県萩市椿東

松陰神社の境内に残る松下村塾。屋内に門下生らの写真が並ぶ。伊藤博文は右端の中央=1月29日、山口県萩市椿東思想家・吉田松陰は幕末、欧米列強の開国要求に押される幕府要人の暗殺を企てたとして29歳で斬首となる。だが実は27歳で、通商による国力増強こそ独立を保つ道であるという「開国による攘夷」を唱えるに至っていた。

その頃、幕府が米国との間で通商条約を調印。思想を行動に移すことを信条としてきた松陰は、岐路に立つ。

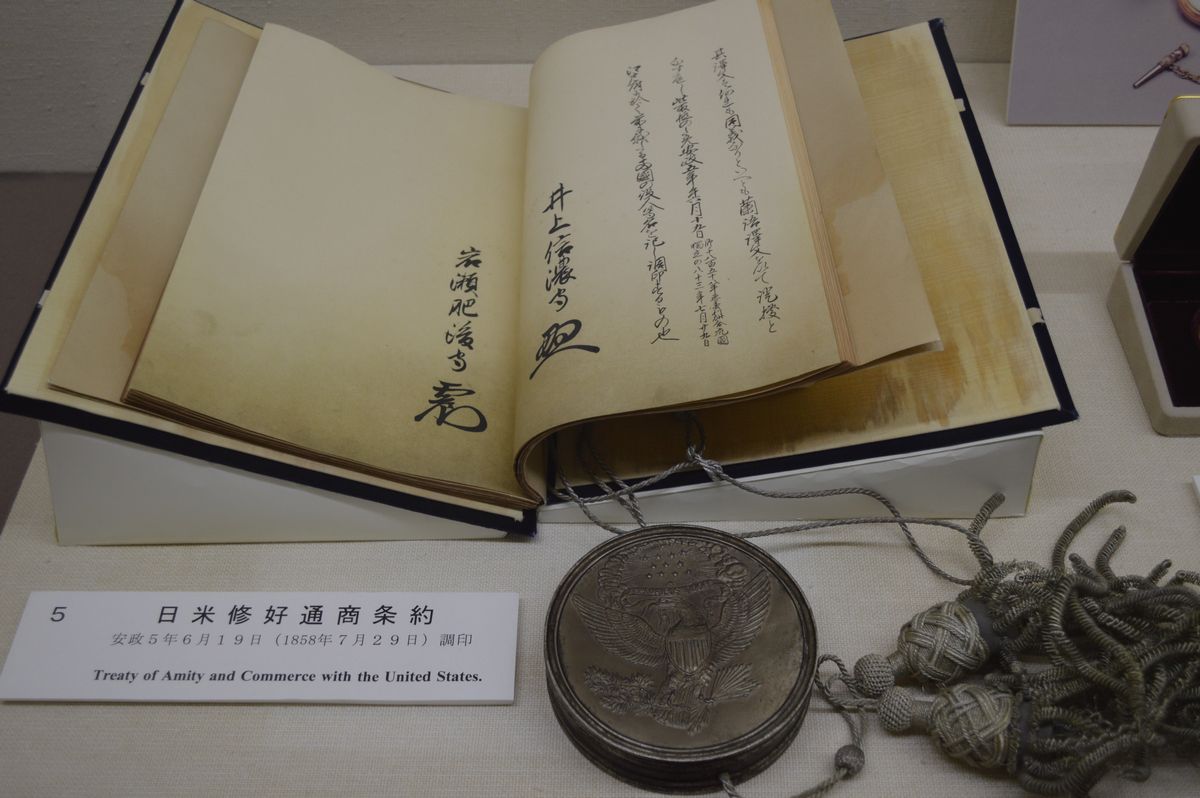

1858年に欧米列強との間で初めて結ばれたこの日米修好通商条約は、「開国による攘夷」の先駆けととらえることもできた。それでも松陰は憤った。幕府が時の孝明天皇の許可を得ていなかったからだ。

1858年7月に調印された日米修好通商条約の複製=東京・麻布台の外務省外交史料館

1858年7月に調印された日米修好通商条約の複製=東京・麻布台の外務省外交史料館そこに私は、松陰の切迫感を感じる。黒船での開国要求で力の差を見せつける欧米に対し、松陰はすさまじい思想の急展開をもって、それでも守るべき日本とは何かを突き詰めた。

手段としての攘夷は、鎖国でも、かつて唱えた領土拡張でもなく、開国と通商だった。そして、それによって守るべき日本の日本たるゆえんが、この島々を天皇が治めることだと考えた。「皇朝は万世一系。君臣一体、忠孝一致が我が国をあらしめている」(1855年の「士規七則」)。天皇の下にすべての民が家族のようにつながってきたという、皇国史観に基づく国家観だ。

それを松陰は「国体」と呼ぶようになった。

吉田松陰の肖像画=山口県萩市の松陰神社・至誠館所蔵

吉田松陰の肖像画=山口県萩市の松陰神社・至誠館所蔵松陰は「対策一道」で開国について、倒幕によって実現すべしとまでは言っていないが、歴史上は天皇による支配が正統だという皇国史観から説いている。「通商に打って出るというのは君主が代々継いできた道だ。鎖国は徳川幕府が途中から始めた末世の悪政である」とし、海軍や在外公館を整えて開国すれば「決して国体を失うに至らず」と述べた。

その頃、後に初代首相となる伊藤博文は松陰門下で17歳の長州藩士だった。「国体」を追求する師の切迫感を、どう受け止めたのだろう。

幕末の伊藤博文(右)と高杉晋作。ともに吉田松陰の門下だった

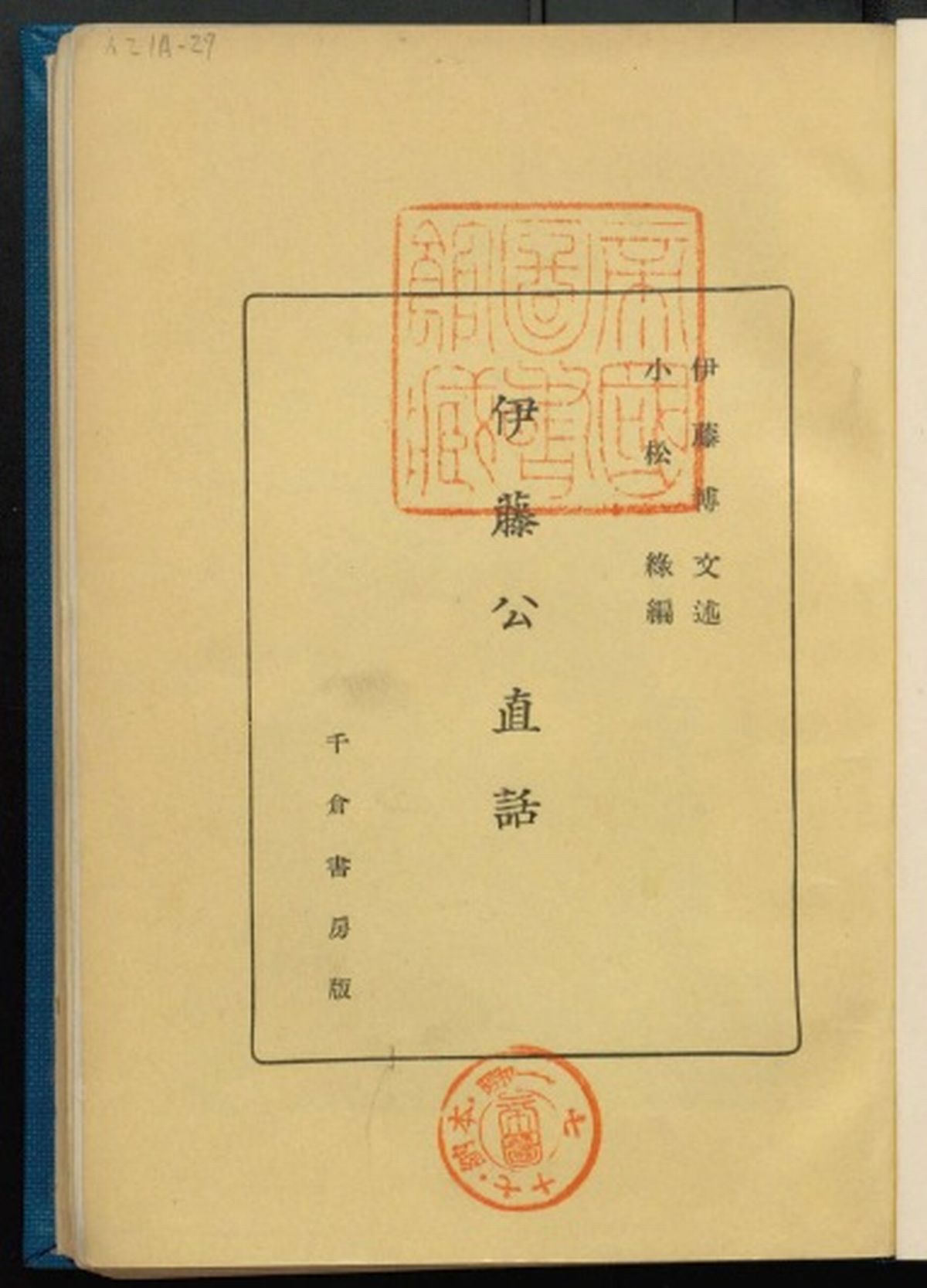

幕末の伊藤博文(右)と高杉晋作。ともに吉田松陰の門下だった伊藤の言葉をたどってみる。周辺に語った話や講演などを集めた「伊藤公直話」(1936年)によると、「予は少時より山陽の日本政記を愛読し、彼の勤王論に感激する」と述べている。江戸後期の儒学者・頼山陽の日本政記は皇国史観の歴史書だ。

伊藤は松陰の皇国史観にも、武士のあり方を説いた士規七則などを通じて触れただろう。連載の前回「松陰と論争の僧とは 『この世界の片隅に』の呉へ」では、松陰と論争しその尊皇思想に影響を与えた呉の勤皇僧・黙霖とも伊藤は面識があったことを紹介した。そんな出会いから「国体」への認識を深めたはずだ。

伊藤が制定に尽くした明治憲法は、第一条に「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と掲げる。歴史をふまえれば日本の支配者は天皇である、とあえて確認するかのような書きぶりだ。伊藤が著者である「憲法義解」には、「憲法に特に天皇の大権を掲げるのは、それが憲法によって新設されたということではなく、固有の国体が憲法によってますます強固になることを示すものだ」とある。

そこでさらに考えてみる。その「国体」を保つために松陰は「開国による攘夷」論を唱えるに至ったのだが、それは、攘夷が倒幕の旗印とされながらも幕府による開国が伊藤らの明治政府へ継がれたことに、どこまで影響していたのか。

倒幕勢力は尊皇攘夷を掲げたが、明治政府は、幕府が米国に続き欧州の列強とも結んだ通商条約を引き継ぎ、その上で不平等な内容の改正に努めた。松陰の故郷・山口県萩市にある松陰神社の神職で松陰研究者の島元貴さん(37)は、「開国による攘夷で独立を保つ、という松陰の精神が継がれたのだと思います」と話す。

ただ、「伊藤公直話」によれば、松陰について伊藤はこう語っている。

伊藤公直話=国立国会図書館所蔵

伊藤公直話=国立国会図書館所蔵安政5年は1858年で、松陰が「開国による攘夷」を唱えた「対策一道」を記した年だ。この伊藤の言だけでは「松陰が書いた書類」が「対策一道」とは言い切れないが、そうであってもおかしくない。そしてここで重要なのは、伊藤が「議論が変わった」と驚いていることだ。

伊藤はおそらく、維新の動乱が一段落し、師の松陰に関する資料をあれこれと調べられるようになるまで、松陰が攘夷・倒幕論者だという世評を受け入れていた。その見方を「安政5年に松陰が書いた文書を発見」したことでようやく改めたのだ。

つまり、明治政府は確かに幕府の開国の方針を引き継いだ。しかしそれは初代首相となる伊藤が、通商に打って出ることで独立を保つという「開国による攘夷」論を、松陰から生前に学んだことによるものではなかった可能性が高い。

ではなぜ開国の方針が引き継がれたのか。伊藤は1899年、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください