【6】ナショナリズム 日本とは何か/吉田松陰が遺したもの④

2019年05月23日

山口県萩市立明倫小学校。ゆかりの吉田松陰の肖像画と、児童らが毎朝教室で唱える「松陰先生のことば」が並ぶ=1月30日、萩市江向

山口県萩市立明倫小学校。ゆかりの吉田松陰の肖像画と、児童らが毎朝教室で唱える「松陰先生のことば」が並ぶ=1月30日、萩市江向東アジアに欧米列強が押し寄せた幕末、思想家・吉田松陰は守るべき日本とは何かを突き詰め、領土拡張論から開国通商論に至るまで、めまぐるしく思想を巡らせた。そんな松陰は、明治維新を担うことになる志士らに人としてのあり方から説く教育者でもあった。故郷の山口県萩市では今も、「先生」と呼ばれている。

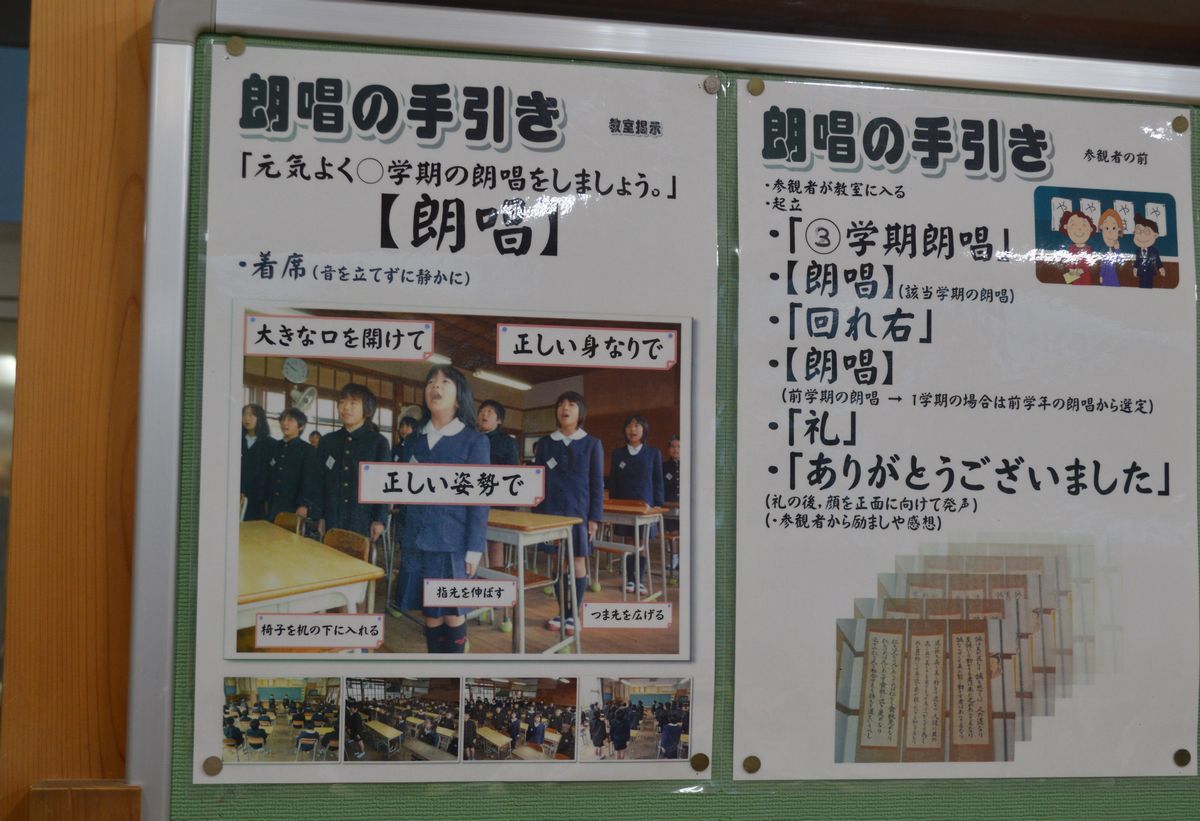

明倫小学校の教室。毎朝唱える「松陰先生のことば」が壁に並ぶ=1月30日、萩市江向

明倫小学校の教室。毎朝唱える「松陰先生のことば」が壁に並ぶ=1月30日、萩市江向高杉晋作や木戸孝允の生誕地がある旧城下町の手前に、市立明倫小学校がある。萩藩兵学師範を務めた松陰が教えた藩校明倫館にゆかりがあり、授業前に各教室で毎朝、子どもたちが松陰の遺訓を唱えている。

明倫小のホールには松陰の肖像画ととともに、学年ごとの「松陰先生のことば 朗唱文」の書が並んでいた。学期ごとに「ことば」は変わり、6年間で18文になる。1年生の「親思うこころにまさる親ごころ」から、6年生の「冊子を披繙すれば 嘉言林の如く躍々として人に迫る」まで、だんだんと難しくなっていく。

明倫小学校の教室に貼られていた「朗唱の手引き」=1月30日、山口県萩市江向

明倫小学校の教室に貼られていた「朗唱の手引き」=1月30日、山口県萩市江向放課後に2年生の教室をのぞくと、担任の若い女性が明日の準備をしていた。「子どもたちは意味を忘れてしまうので、もめ事をした時などに、あの『ことば』どういう意味だっけ? と思い出させます」と話してくれた。

松陰は戦前の教育では、別の意味で重い存在だった。天皇による支配を正統とする歴史に「国体」を見いだした松陰は、その死後に歩みを始めた近代国家・日本で、尊皇のシンボルとして偶像化されていった。

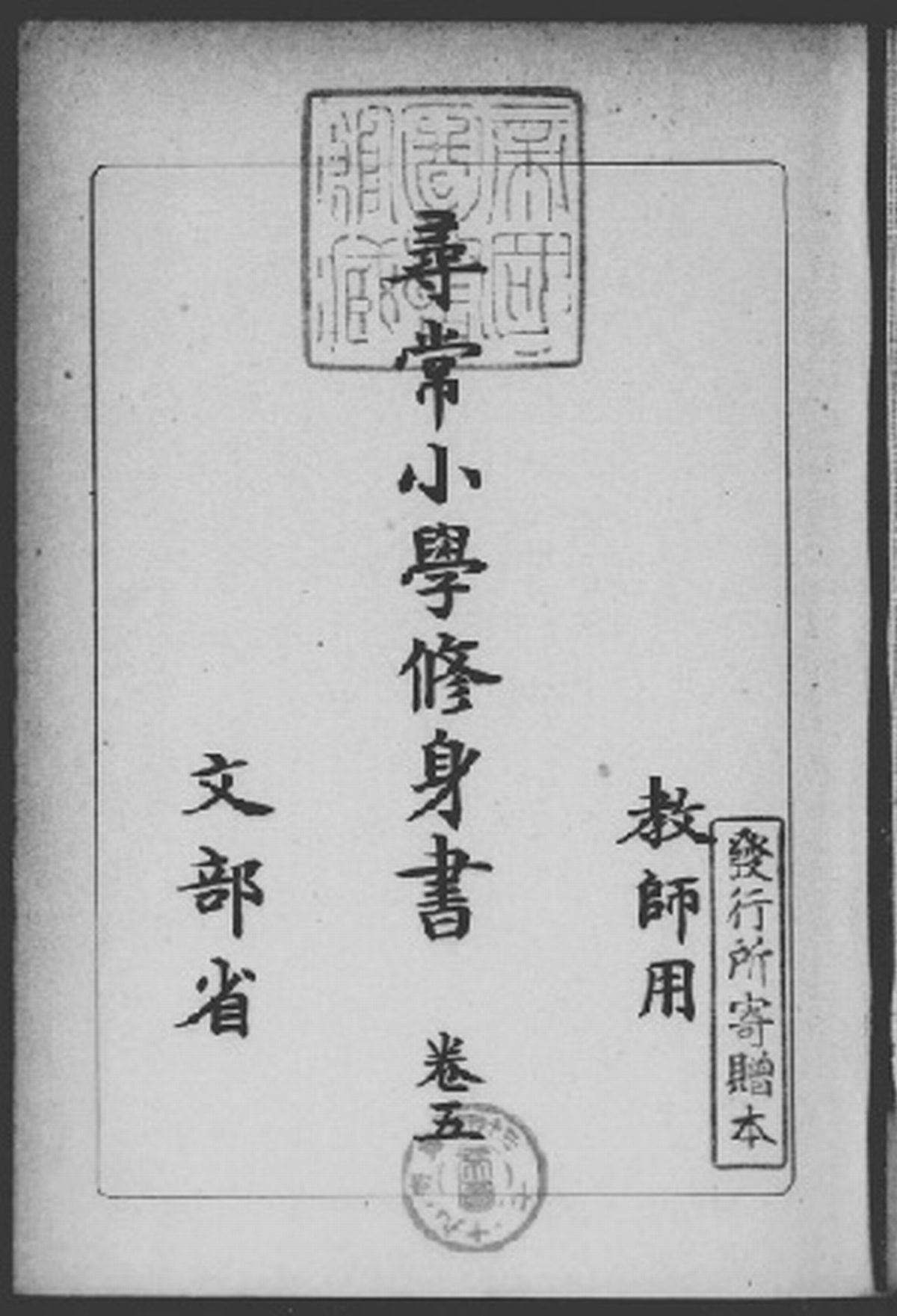

1938年発行の国定教科書「尋常小学校修身書」=国立国会図書館所蔵

1938年発行の国定教科書「尋常小学校修身書」=国立国会図書館所蔵中国大陸で日中が全面戦争に入った翌1938年に文部省が発行した、「尋常小学修身書」という教科書がある。その「第二十二 忠君愛国」は、尊皇論者としての松陰の生き様を、かんで含めるように説く。

「松陰は士規七則というものを作りました。その中に、我が国は万世一系の天皇のお治めになる国であって、天皇は臣民を慈しみ、臣民は天皇に忠義を尽くしてきた。日本人と生まれたものは我が国体がかように尊いことを弁えるのが大切である、という趣旨が説いてあります」

「士規七則」は、武士の七つの心得としてまず人としてのあり方を示し、二番目にこの「国体」がある。教科書は続けて、松陰が29歳で「尊皇愛国の運動が幕府の憚るところとなって死刑に処せられた」と述べ、遺書に記した句「身はたとひ武蔵野の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし大和魂」を紹介し、こう結ぶ。

「松陰が、国体を明らかにし、皇室を尊び、我が国を盛んにしようとした精神は弟子たちに受け継がれ、立派な人物が輩出して国のために尽くし、明治維新の大業に貢献したところが少なくありませんでした」

誇張はない。だが、利用されていた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください