【8】ナショナリズム 日本とは何か/日比谷焼き打ち事件と「国民」②

2019年06月06日

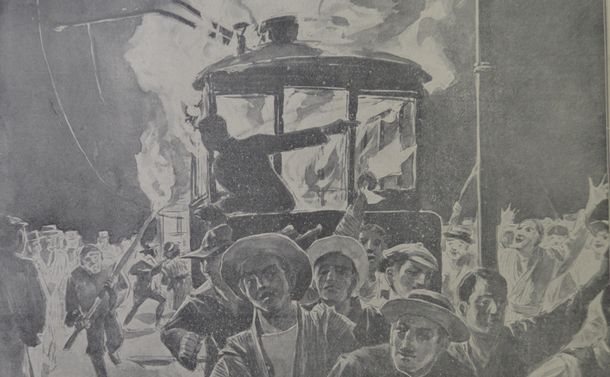

日比谷焼き打ち事件を伝える「東京騒擾画報」(1905年)から、夜に群衆が路面電車を焼く絵=東京都立図書館所蔵

日比谷焼き打ち事件を伝える「東京騒擾画報」(1905年)から、夜に群衆が路面電車を焼く絵=東京都立図書館所蔵明治に生まれた近代国家・日本で、「国民」に目覚めた人々による空前の暴動。それが1905年の日比谷焼き打ち事件だった。9月5日、東京・日比谷公園での「国民大会」で日露戦争講和への反対を訴えた群衆は、皇居の二重橋前へ行進し、警官隊とぶつかりながら、鍛冶橋通りを京橋・銀座へ向かった。

群衆は日比谷公園から皇居外苑、京橋、新富座、銀座へと向かった(Google Mapより)

群衆は日比谷公園から皇居外苑、京橋、新富座、銀座へと向かった(Google Mapより)当時は東京駅はなく、新橋から鉄道は伸びていない。まだ瓦葺きの和風建築が多い大通りに、ちょっと背の高い洋風建築も目立ってきた。そんな繁華街を路面電車が走り始めた頃だ。

関川さんが言った。

「初の国家的総力戦に近い日露戦争の渦中から『国民』が現れ、見返りへの期待を高めた。日比谷焼き打ち事件は、そんな国民の主人公意識と被害者意識の表れだった」

銀座通りの路面電車。「東京風景」(1911年)より

銀座通りの路面電車。「東京風景」(1911年)より国立公文書館アジア歴史資料センターによると、日露戦争での日本側死者は約8万4千人で、日清戦争の約10倍。今にすれば約2兆6千億円にあたる戦費で政府は財政難となり、所得税の増税に加え、タバコや塩を専売制にして歳入増加を図った。

「臣民」には選挙権が与えられたが、25歳以上の男子に限られ納税額も条件となり、有権者は人口の数%に過ぎなかった。「主人公意識と被害者意識」を高揚させて現れた「国民」たちは、何を起こしたか。

日比谷焼き打ち事件で「政府系」として被害にあった国民新聞社があったあたりを、作家の関川夏央さんと訪ねた=2月下旬、東京・銀座。藤田直央撮影

日比谷焼き打ち事件で「政府系」として被害にあった国民新聞社があったあたりを、作家の関川夏央さんと訪ねた=2月下旬、東京・銀座。藤田直央撮影○群衆は「国民のお通りだ。電車は停止し乗客は下車しろ。ちょっとでも動けば電車を踏み破るぞ」と言い、十数台の電車を立ち往生させた。

○国民大会後に演説大会を予定する新富座の南北数百メートルに群衆があふれた。京橋署長が解散を命じると群衆は激高し、警官隊と格闘し捕縛される者も出た。一部は内相官邸や国民新聞社の方へ向かった。

○講和条約を支持した国民新聞社に群衆が押し寄せ、「露探(ロシアのスパイ)新聞を叩き潰せ」と投石を始めた。京橋署が騎馬警官を出動させ、国民新聞社員が抜刀するなどして負傷者が数名出た。

○内相官邸の塀には、講和交渉で責任者だった外相小村寿太郎や仲介した米大統領ルーズベルトがさらし首となる絵の貼り紙がされ、群衆は興奮した。正門を突破しようとした群衆は仕込み杖などを持ち、抜刀した警官隊との渡り合いで負傷者が数十名出た。

暴動は事件名となった「焼き打ち」、つまり都心各地での連続放火へエスカレートした。明治天皇による戒厳令で軍隊が出動した翌日にようやく収束する。

1939年の政府の内部報告に戻る。「日比谷事件といえば交番所焼き打ちと同義に解される」ほど、交番の被害が多かった。浅草、下谷、神田、京橋、日本橋、新宿で襲われ、焼失219カ所、破壊45カ所。日比谷や四谷ではさらに路面電車が、浅草では教会が焼かれた。

日比谷焼き打ち事件を伝える「東京騒擾画報」(1905)から、「九月六日の夜、日比谷公園東北の広場に起こりし大騒動」=東京都立図書館所蔵

日比谷焼き打ち事件を伝える「東京騒擾画報」(1905)から、「九月六日の夜、日比谷公園東北の広場に起こりし大騒動」=東京都立図書館所蔵 日比谷焼き打ち事件を伝える「東京騒擾画報」(1905年)から。「神田警察署小川町分署は九月五日夜破壊、六日夜焼却せられて民家二戸も罹災す」=東京都立図書館所蔵

日比谷焼き打ち事件を伝える「東京騒擾画報」(1905年)から。「神田警察署小川町分署は九月五日夜破壊、六日夜焼却せられて民家二戸も罹災す」=東京都立図書館所蔵なぜ群衆は交番を狙ったのか。

政府の内部報告は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください