【11】ナショナリズム 日本とは何か/沖縄と「祖国」①

2019年06月27日

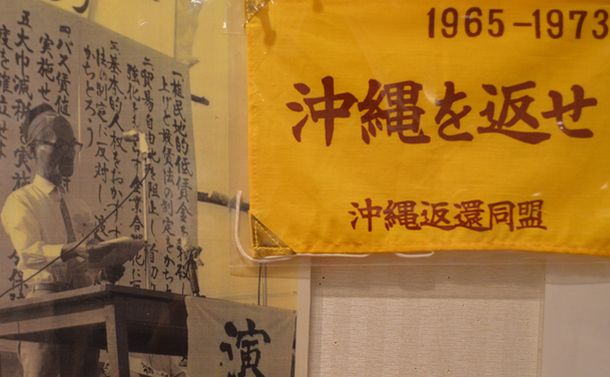

沖縄の祖国復帰運動で演説する瀬長亀次郎の展示=那覇市若狭2丁目の瀬長の資料館「不屈館」。藤田直央撮影

沖縄の祖国復帰運動で演説する瀬長亀次郎の展示=那覇市若狭2丁目の瀬長の資料館「不屈館」。藤田直央撮影6月23日、曇天からの小雨。沖縄は戦後74年目の慰霊の日を迎えた。日米間で最大の地上戦となった沖縄戦で1945年のこの日、米軍の猛攻のなか旧日本軍の現地司令官が自決した。

沖縄全戦没者追悼式を終え、手を合わせる人たち=6月23日午後1時、沖縄県糸満市。朝日新聞社

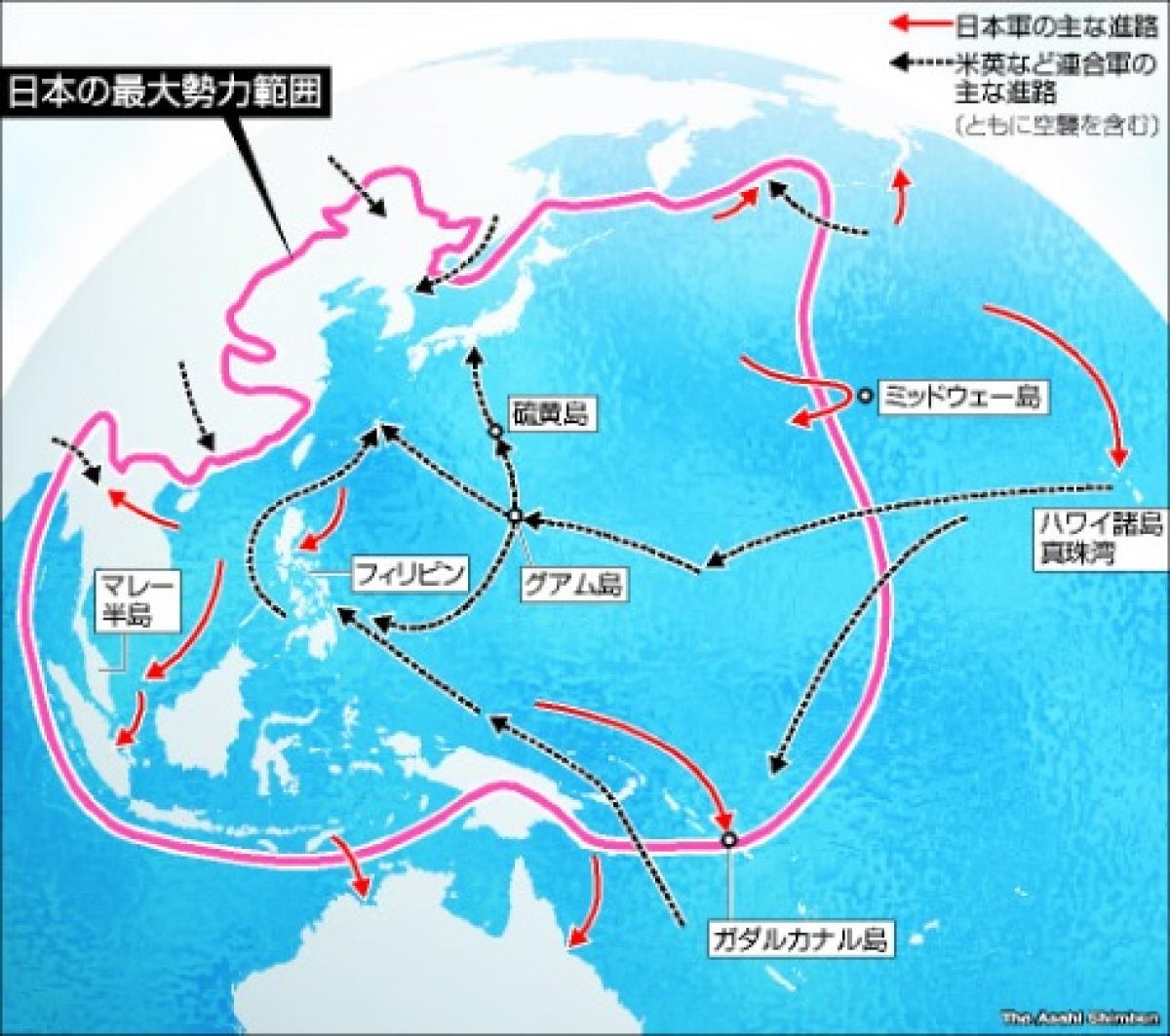

沖縄全戦没者追悼式を終え、手を合わせる人たち=6月23日午後1時、沖縄県糸満市。朝日新聞社欧米列強が迫る中で極東の島々が築いた近代国家・日本は、明治という時代を画し、「国体」としての天皇による統治に服する「臣民」をつくろうとした。大正から昭和へ入り、大国とのせめぎ合いで運命共同体としての「国民」意識が高まる中で、日本はアジアと太平洋へ支配を広げた。1941年の真珠湾攻撃でついに米国との戦争に入る。

太平洋戦争時の日本の最大勢力範囲=朝日新聞社

太平洋戦争時の日本の最大勢力範囲=朝日新聞社1945年の敗戦で、アジアと太平洋での日本支配は一気に縮んだ。その時、沖縄までが切り離された。

沖縄戦で上陸した米軍の支配は72年の日本復帰まで続いた。日本が米国などと講和し52年に主権を回復してから、さらに20年かかったのだ。

近代国家・日本で「国民」がひとまとまりになろうとする意識、つまりナショナリズムは、敗戦後も保たれた。国民を天皇の「臣民」とした明治憲法を改正する形をとった日本国憲法は、「主権が国民に存することを宣言」する一方で、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と位置づけた。

国家と「国民」をめぐるそんな意識が対流する戦後の日本という水槽を、沖縄という光源は、切り離されてからも、復帰してからも、真横から照らし続ける。そちら側から見つめると、沖縄を除く本土でイメージされる自画像とは異なる日本の姿が、鮮明に浮かびあがる。

復帰前の沖縄の立法機関だった立法院の議員選挙に立候補した瀬長亀次郎。米軍統治下で弾圧を受けながら、1950~60年代に立法院議員や那覇市長を務めた=那覇市にある瀬長の資料館「不屈館」提供

復帰前の沖縄の立法機関だった立法院の議員選挙に立候補した瀬長亀次郎。米軍統治下で弾圧を受けながら、1950~60年代に立法院議員や那覇市長を務めた=那覇市にある瀬長の資料館「不屈館」提供瀬長亀次郎(1907~2001)。米軍支配からの「民族の解放」を唱えて祖国復帰運動を率いた、沖縄で最も知られる政治家だ。今も親しみを込めて呼ばれる「カメジロー」を知る人々を訪ね、ゆかりの地を歩いた。2月下旬、ちょうど米軍普天間飛行場の県内移設をめぐる県民投票があった頃だ。

那覇市街とその先の東シナ海を一望できる、首里城公園の高台へ。中国語や韓国語も飛び交う観光客でにぎわっていた。明治維新で琉球王国がついえて沖縄県ができた後も城は残ったが、1945年の沖縄戦で一度焼失し、日本復帰20周年の92年に国営公園として復元されている。

米軍統治下の1952年、沖縄戦で焼失した首里城跡地での「琉球政府」創立式典で、起立せずに米政府への宣誓を拒んだ瀬長=「不屈館」提供

米軍統治下の1952年、沖縄戦で焼失した首里城跡地での「琉球政府」創立式典で、起立せずに米政府への宣誓を拒んだ瀬長=「不屈館」提供首里城から東へ下ると、モノレールのそばに市立首里中学校がある。日曜のグラウンドに野球少年らの練習の声が響く。1950年9月13日、このグラウンドは瀬長の演説で沸いていた。

沖縄初の知事公選の候補者演説会。詰めかけた聴衆に、瀬長は壇上から訴えた。

「瀬長ひとりが叫んだなら、50メートル先まで聞こえる。

ここに集まった人たちが声をそろえて叫べば、全那覇市民まで聞こえる。

沖縄の70万人民が声をそろえて叫んだならば、太平洋の荒波を越えてワシントン政府を動かすことができる」

1950年に瀬長が「沖縄の人民が声をそろえて叫べばワシントンを動かせる」と演説した首里中学校のグラウンド=2月下旬、那覇市首里汀良町2丁目。藤田撮影

1950年に瀬長が「沖縄の人民が声をそろえて叫べばワシントンを動かせる」と演説した首里中学校のグラウンド=2月下旬、那覇市首里汀良町2丁目。藤田撮影「アメリカにそんなことを言えるのは瀬長さんだけでした。指笛と拍手が止まなくてね」と、仲松庸全さん(91)は振り返る。その演説会で、首里地区の青年会役員として司会をしていた。

当時の世論調査を、瀬長が51年6月の論文「日本人民と結合せよ」で紹介している。

それによると、沖縄の青年会員約1万人の回答のうち「日本復帰」が84%で、「独立」などを圧倒。瀬長は「沖縄の人民の力が日本人民の力と切断されたままではなしに、力と力が結合するとき民族解放の威力は発揮されるのだ」と述べ、「即時日本復帰!」と結んだ。

沖縄戦の後も土地を奪い、基地を造り続ける米軍。力による「異民族支配」への人々の反発が、瀬長の背を押していた。

ただ、仲松さんには日本復帰熱の高さに戸惑いもあった。その沖縄戦の記憶だ。

沖縄戦体験を語る仲松庸全さん。米軍統治下で立法院議員を務めた=2月下旬、沖縄県糸満市大度の自宅 。藤田撮影

沖縄戦体験を語る仲松庸全さん。米軍統治下で立法院議員を務めた=2月下旬、沖縄県糸満市大度の自宅 。藤田撮影「雨のような砲弾の中を、首里から何日もかかって摩文仁へ歩きました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください