【12】ナショナリズム 日本とは何か/沖縄と「祖国」②

2019年07月04日

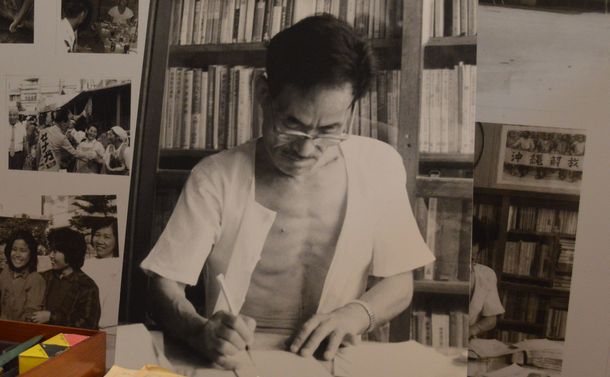

那覇市にある瀬長亀次郎の資料館「不屈館」で自宅書斎を再現した展示。写真は米軍統治下で那覇市長の職から追放された後の50代ごろとみられる=2月下旬。藤田直央撮影

那覇市にある瀬長亀次郎の資料館「不屈館」で自宅書斎を再現した展示。写真は米軍統治下で那覇市長の職から追放された後の50代ごろとみられる=2月下旬。藤田直央撮影政界が夏の参院選へ慌ただしさを増した6月下旬、東京・渋谷のとあるビルの地下で映画の試写会があった。8月公開の「米軍(アメリカ)が最も恐れた男 カメジロー 不屈の生涯」。米軍基地からの「民族の解放」を唱え続けた沖縄の政治家・瀬長亀次郎(1907~2001)の生き様を追う、佐古忠彦監督の二作目だ。

佐古さんとは10年ほど前、政治記者として永田町の取材現場で重なっていた。その頃から、いや、そもそも米軍統治下の沖縄で瀬長が祖国復帰を叫んでいた頃から、沖縄の人々の苦悩は変わっていない。そんな思いを佐古さんと共有するような映画だった。

6月下旬、東京・渋谷での「カメジロー 不屈の生涯」の試写会=藤田撮影

6月下旬、東京・渋谷での「カメジロー 不屈の生涯」の試写会=藤田撮影日本は敗戦から7年の1952年、沖縄を切り離して主権を回復した。米ソ両陣営による冷戦下での米側との「片面講和」によるものだった。米軍が「太平洋の要石」として統治を続ける沖縄にも、日米安保条約を結んだ日本にも、米軍基地は残った。

瀬長が率いる祖国復帰運動は茨の道となった。瀬長は沖縄戦の悲劇を繰り返すまいと、「全面講和の早期締結」によって戦争と基地のない日本に戻ろうと唱えていたからだ。

瀬長を「敵」、つまり共産主義者とみる米軍の弾圧が追い打ちをかけた。それでも屈せずに瀬長が目指した「祖国復帰」と「民族の解放」とは、一体何だったのか。

私は2月下旬に沖縄を訪れ、那覇市内の瀬長ゆかりの地を内村千尋さん(74)と巡った。瀬長がこまめにつけた日記に出てくる次女の「ちーちゃん」は、父亡き後もその人生を見つめ続けている。

2011年8月、父の瀬長の資料が山積みの部屋でスクラップ帳を見る次女の内村千尋さん=那覇市の内村さん宅。藤田撮影

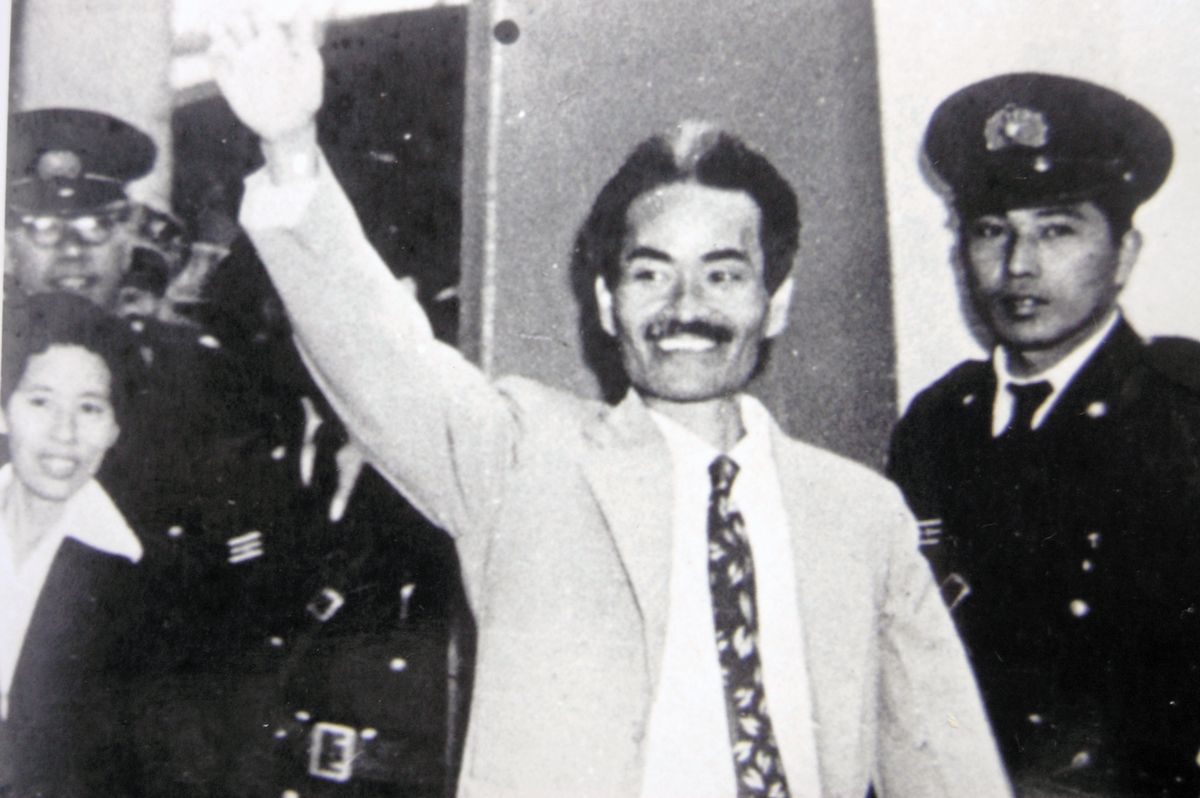

2011年8月、父の瀬長の資料が山積みの部屋でスクラップ帳を見る次女の内村千尋さん=那覇市の内村さん宅。藤田撮影米軍統治の頃、瀬長の自宅の雑貨店「瀬長商店」は那覇市楚辺にあり、すぐ隣が沖縄刑務所だった。1956年4月、出獄の扉から瀬長が現れ、待っていた群衆の歓声に右手を挙げて応えた。

沖縄人民党に対する米軍の弾圧で書記長の瀬長は1年半も収監されていた。その間も、米軍基地建設のための土地収奪や、米兵が幼児を殺める「由美子ちゃん事件」といった凄惨な暴力が野放しだった。

1956年4月、沖縄刑務所を出る瀬長=内村千尋さん提供

1956年4月、沖縄刑務所を出る瀬長=内村千尋さん提供今は那覇地方検察庁や公園になっているその辺りを歩きながら、内村さんは父・瀬長への思いを、「家をほっぽらかして……と、中学生までは両親への反抗もありました」と振り返った。

出獄した瀬長はさっそく那覇市長に当選したが、翌年に米軍の圧力で追放されるという激動が続く。60年に沖縄県祖国復帰協議会が結成されてさらに多忙となり、瀬長の活動を支える妻フミも奔走した。

内村さんは瀬長が収監された9歳の頃から、ひとりでよく雑貨店の番をした。授業参観や運動会に、両親が来てくれた思い出はない。

1964年、瀬長商店の軒先に立つ瀬長。雑貨や駄菓子を売り、遠くから買いに来るシンパもいたという=那覇市楚辺。朝日新聞社

1964年、瀬長商店の軒先に立つ瀬長。雑貨や駄菓子を売り、遠くから買いに来るシンパもいたという=那覇市楚辺。朝日新聞社1963年2月28日、那覇市のいまの国道58号泉崎交差点で起きた「国場君事件」。市立上山中学校1年の国場秀夫君が米軍のトラックにひかれて亡くなった。信号無視をした運転手の米兵は「夕日がまぶしく信号が見えなかった」と供述し、米軍の軍法会議で無罪になった。

当時高校生だった内村さんは、上山中学校の卒業生だった。この泉崎交差点を私と一緒に訪れ、行き交う車のそばで話した。

「通学路で後輩にこんなことが起きるなんて、やっぱり沖縄はおかしい。それで両親はこんな活動をしてるんだ、と理解できました」

那覇市の国道58号泉崎交差点で、56年前の「国場君事件」を振り返る内村さん。手元の写真は当時の現場の様子で、沖縄の戦後についてガイドをする際に使う=2月下旬。藤田撮影

那覇市の国道58号泉崎交差点で、56年前の「国場君事件」を振り返る内村さん。手元の写真は当時の現場の様子で、沖縄の戦後についてガイドをする際に使う=2月下旬。藤田撮影那覇港そばの那覇市若狭にある瀬長の資料館「不屈館」へ行く。「亀次郎先生の生き様は、私も心から尊敬しておりました」という祝電が貼られている。

6年前の開館時に、翁長雄志が寄せたものだ。那覇市長としては瀬長の後輩で、知事1期目の昨年、米軍基地問題の解決を日米両政府に迫りながら急逝した。

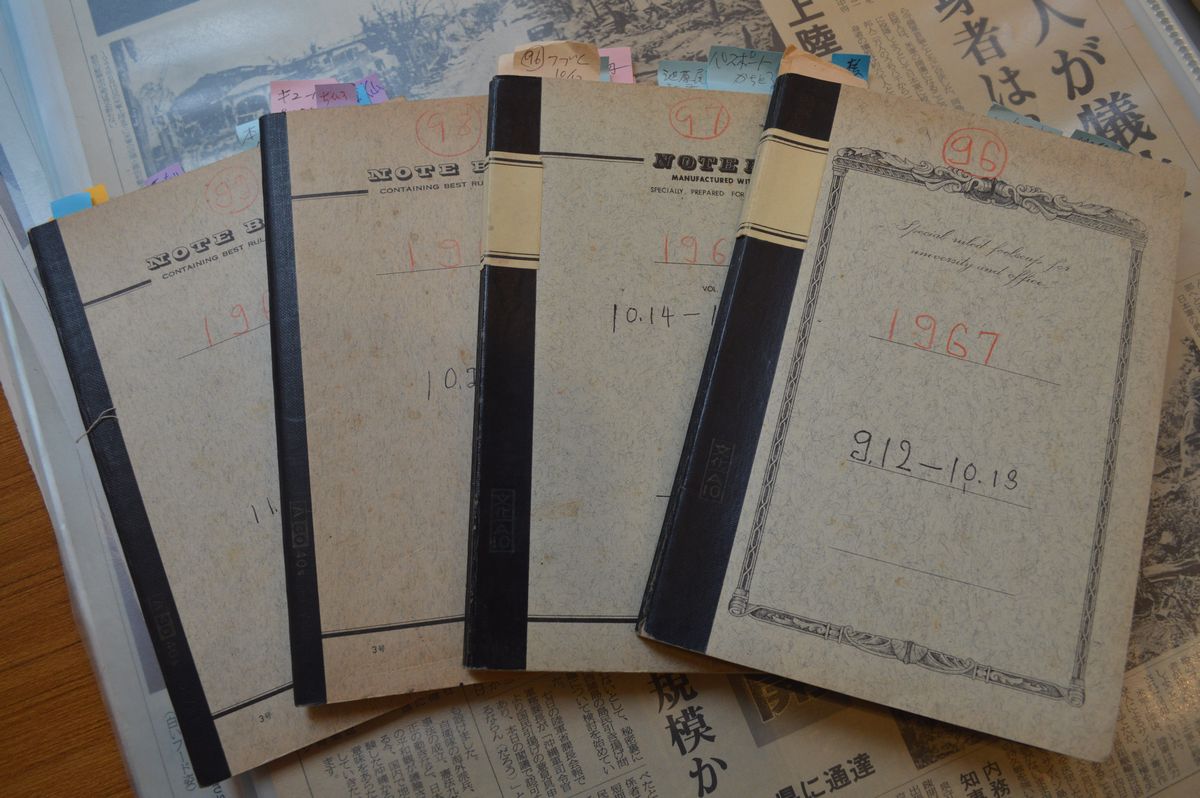

遺品などが所狭しと並ぶ館内の一角で、1960年代後半の瀬長の日記を内村さんに見せてもらった。

瀬長の1967年9~11月の日記。この期間だけで4冊あり、表紙上に96~99と通し番号が書かれている=那覇市にある瀬長の資料館「不屈館」で。藤田撮影

瀬長の1967年9~11月の日記。この期間だけで4冊あり、表紙上に96~99と通し番号が書かれている=那覇市にある瀬長の資料館「不屈館」で。藤田撮影瀬長が大量に残した日記の中で、なぜ1960年代後半か。本土でその頃、首相の佐藤栄作が「民族の悲願」として沖縄返還を唱え、米国との間で焦点となった米軍基地の扱いをめぐる交渉がヤマ場を迎えていたからだ。

「基地のない日本」を唱えてきた瀬長が、当時どういうスタンスをとっていたのか、自分の目で確かめておきたかった。

B5ノートに万年筆で書かれた文字が走る。興味をひかれたのは、67年10月に沖縄人民党の委員長となっていた瀬長が、パスポートを持って11年ぶりに東京を訪れた際、本土メディアの取材を受けたというあたりの日記の記述だ。概要はこうだ。

「記者は盛んに本土基地容認論を引き出そうとする。本土なみに基地を縮小し憲法が適用され施政権を返還するといっても反対するか。反対する。我々は日本人民の立場で考えている。基地つき返還論は支配者アメリカの立場から論じている。全土を核基地化し、アメリカの核の傘の下にいちだんと深くひきずりこもうとしている。即時無条件全面返還を勝ち取るよう、大国民運動を盛り上げる道を確保する」

1967年11月、名古屋のホテルで本土メディアの取材を受ける瀬長。米軍統治下の沖縄から11年ぶりに本土渡航が認められ、北海道から鹿児島まで講演して沖縄の祖国復帰を訴えた=朝日新聞社

1967年11月、名古屋のホテルで本土メディアの取材を受ける瀬長。米軍統治下の沖縄から11年ぶりに本土渡航が認められ、北海道から鹿児島まで講演して沖縄の祖国復帰を訴えた=朝日新聞社結局、沖縄は日本に復帰した後、「本土なみ」になるが、それは沖縄の米軍基地から核兵器を撤去する一方で、沖縄を日米安保条約と日米地位協定の下に置いた上でのことだった。つまり米軍基地はそのまま、というのが「核抜き、本土なみ」の中身だった。

72年の沖縄返還はその線で、69年11月にホワイトハウスであった日米首脳会談で合意された。しかも佐藤は、有事に沖縄への核兵器持ち込みを米国に認めるという密約を、大統領のニクソンと交わしていた。

オーバルオフィス(大統領執務室)から二人で隣の小部屋へ移っての署名だった。当時京都産業大学教授で佐藤の密使を務めた若泉敬が著書でそれを明かすのは、四半世紀後のことだ。

先の瀬長の日記には、そんな日米の裏取引を見透かすように、警戒感があらわだ。「本土なみ」に沖縄の米軍基地が縮小されれば日本復帰に応じるのか、と楽観的に問う本土メディアの記者に対し、瀬長は対極ともいえる悲観的な立場から、「基地つき返還論」は核兵器が置かれる米軍基地を沖縄から本土へ広げることになるから反対だと答えている。

沖縄が日本に復帰しても米軍基地はほとんど減らなかったが、核兵器は撤去されるということにはなった。後知恵として言えば、瀬長の悲観論の正しさは6割ほどだったろうか。いや、有事の核持ち込みについて、佐藤・ニクソンの密約にとどまらず、日本政府は今も沖縄だけでなく日本全体について否定しておらず、8割ぐらいかもしれない。

ともあれ、瀬長は「民族の解放」をかけた祖国復帰運動で、沖縄だけでなく日本の米軍基地をなくそうという立場を貫いた。そして、そうした沖縄の声とかけ離れた形であっても、時の首相は「民族の悲願」と唱えつつ沖縄返還にこぎつけた。

1969年11月21日の朝日新聞夕刊1面。佐藤首相とニクソン大統領の日米首脳会談で、沖縄返還へ向け米軍基地維持で合意したことを伝えている

1969年11月21日の朝日新聞夕刊1面。佐藤首相とニクソン大統領の日米首脳会談で、沖縄返還へ向け米軍基地維持で合意したことを伝えている有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください