【14】ナショナリズム 日本とは何か/沖縄と「祖国」④

2019年07月18日

1997年に沖縄県名護市が米軍普天間飛行場の移設を受け入れた時の事を2008年に振り返る座談会の様子。写真の右端がいま県議の末松文信氏=北部地域振興協議会発行の「決断」より

1997年に沖縄県名護市が米軍普天間飛行場の移設を受け入れた時の事を2008年に振り返る座談会の様子。写真の右端がいま県議の末松文信氏=北部地域振興協議会発行の「決断」より日本復帰後の沖縄を考える時、忘れてはならない存在がある。「沖縄の保守」だ。

戦後日本の外交・安全保障の基軸は日米同盟であり、極東の平和と日本の防衛に沖縄の米軍基地は欠かせない――。そう唱える政府に対し、「沖縄の保守」は葛藤しつつ協力し、基地負担軽減と振興を進めようとしてきた。

現実の中で郷土の発展をつかみ取ろうとする「沖縄の保守」は、「基地のない島」という理想を掲げて政府に厳しく臨む「沖縄の革新」とぶつかってきた。1972年に日本に戻った沖縄での知事選をはじめとする主な選挙は、今回の参院選沖縄選挙区に至るまでそんな構図の繰り返しだ。

沖縄県宜野湾市の市街地に囲まれた米軍普天間飛行場。輸送機オスプレイが並ぶ=4月。朝日新聞社

沖縄県宜野湾市の市街地に囲まれた米軍普天間飛行場。輸送機オスプレイが並ぶ=4月。朝日新聞社日本復帰から半世紀近く経った今も変わらない「在日米軍基地が集中する沖縄」の矛盾を、「沖縄の革新」は突き続ける。

この連載では過去3回、「沖縄の革新」を代表する政治家・瀬長亀次郎(1907~2001)について書いてきた。瀬長は沖縄戦以来の米軍統治からの「祖国復帰運動」に尽くし、日本復帰後も衆院議員として「基地のない島」を訴えた。彼の言う「島」とは、沖縄にとどまらず日本列島であり、沖縄から日本を変えようという主張だった。

「沖縄の保守」の側にあってその瀬長を尊敬していたのが、昨年知事在職中に急逝した翁長雄志だった。

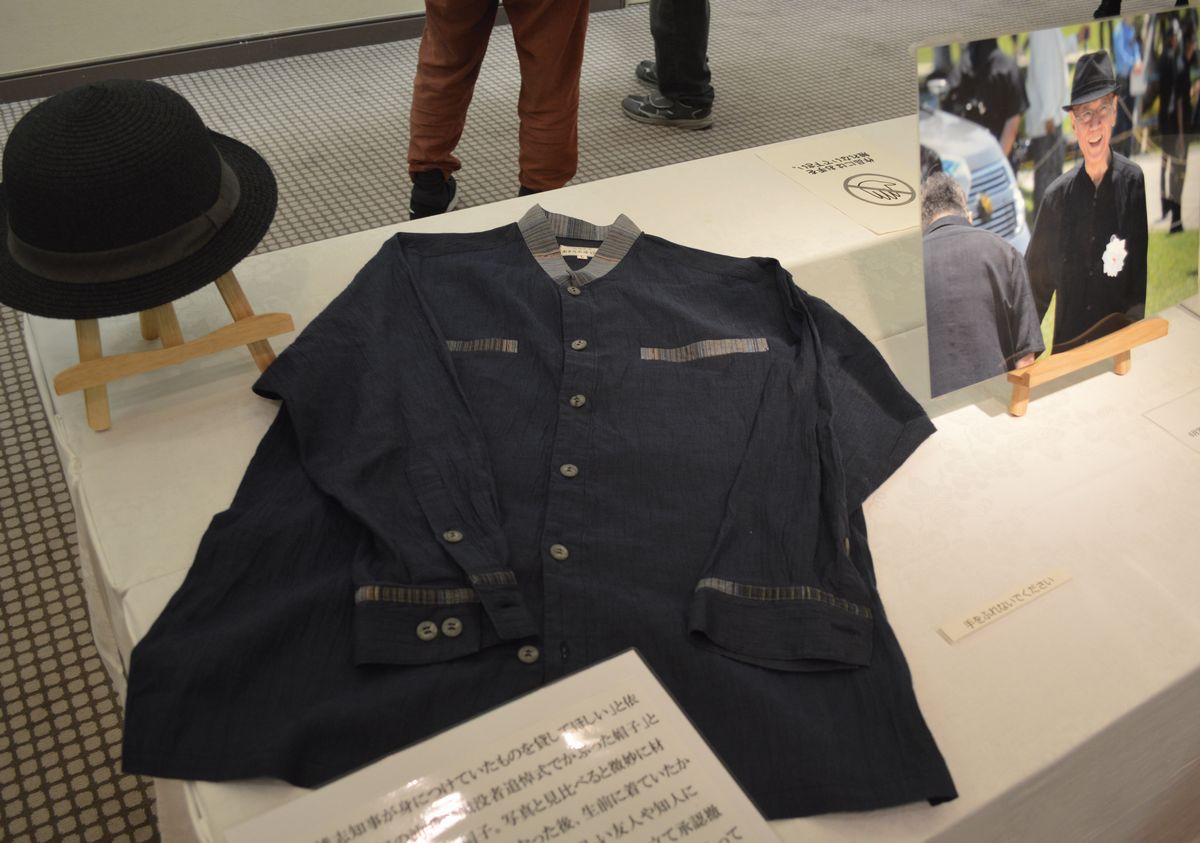

東京・有楽町で今年2月に開かれた「翁長雄志の『言葉』展」(沖縄タイムス主催)で、急逝した翁長氏の遺品が展示された=藤田撮影

東京・有楽町で今年2月に開かれた「翁長雄志の『言葉』展」(沖縄タイムス主催)で、急逝した翁長氏の遺品が展示された=藤田撮影実際、2014年に知事となってからの翁長は、政権に容赦なかった。

「(安倍首相が)日本を取り戻すという中に沖縄は入っているんですか」

「政府は沖縄県民を日本国民として見ていない」

かつて「沖縄の保守」として自民党県連幹事長の職にあった頃にみられた政府への遠慮は、微塵もなかった。

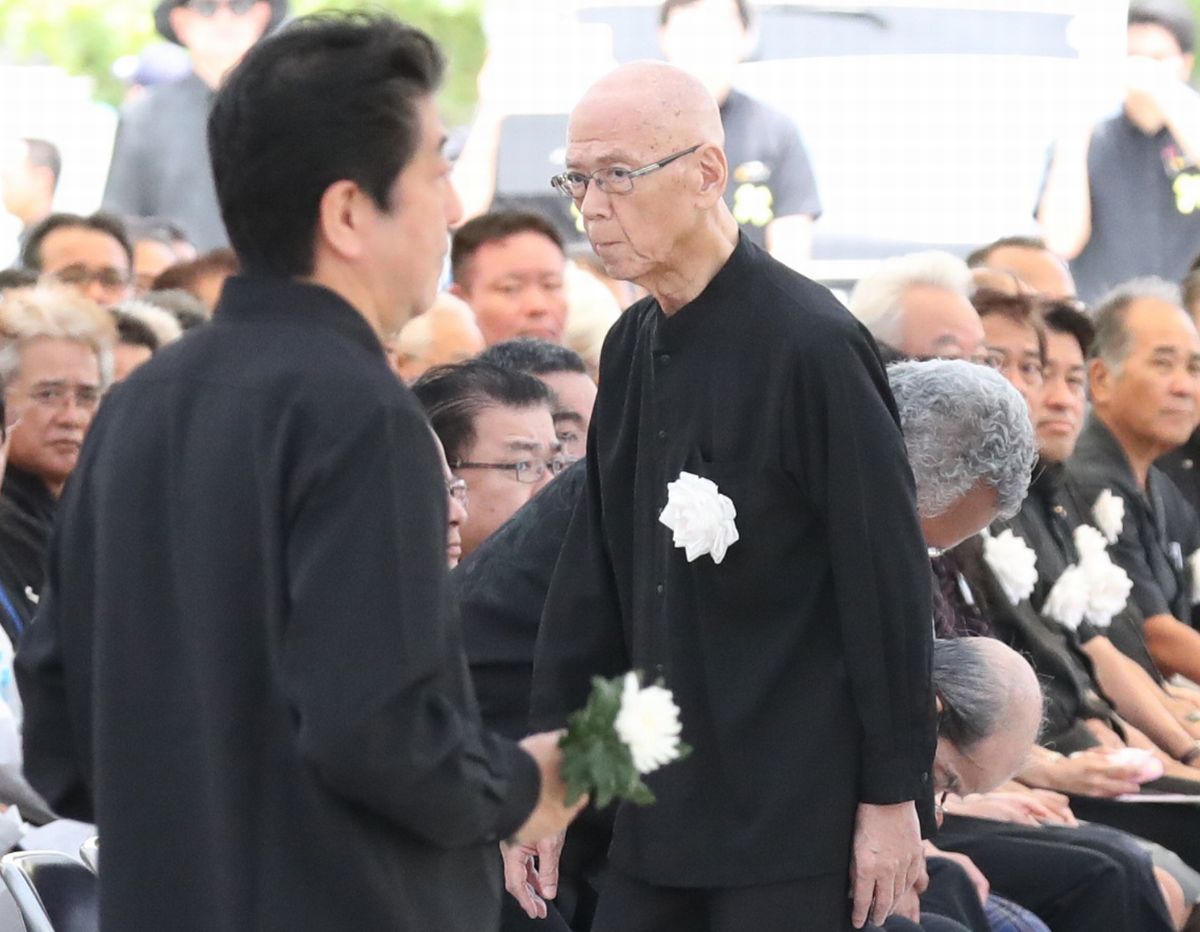

2018年6月の沖縄全戦没者追悼式で安倍晋三首相(左)とすれ違う翁長雄志知事。この1カ月半後に膵がんで亡くなる=沖縄県糸満市。朝日新聞社

2018年6月の沖縄全戦没者追悼式で安倍晋三首相(左)とすれ違う翁長雄志知事。この1カ月半後に膵がんで亡くなる=沖縄県糸満市。朝日新聞社【藤田記者の翁長知事急逝に関する記事(withnews)はこちら】

一体ここは日本なのか――。

そんな言葉を、かつて「沖縄の保守」だった知事が吐露するようになってしまった今、それでも「沖縄の保守」にとどまる側の声に耳を傾けたいと思った。ふと頭に浮かんだのが、知事の翁長と沖縄の将来をめぐり県議会で激しく議論した、ある県議の顔だった。

名護市区選出の県議、自民党の末松文信さん(71)。名護市役所に入り副市長までつとめあげた。約20年前、市がいったん普天間飛行場の辺野古沖移設を受け入れた判断に深く関わり、その後も移設問題に揺れる地元で「沖縄の保守」を貫いてきた。

県議会では、翁長に「国には国の責務があるが、県も責務を負うべきだ」と詰めより、安倍政権と協力して「沖縄の将来像を描く」よう求め続けた。

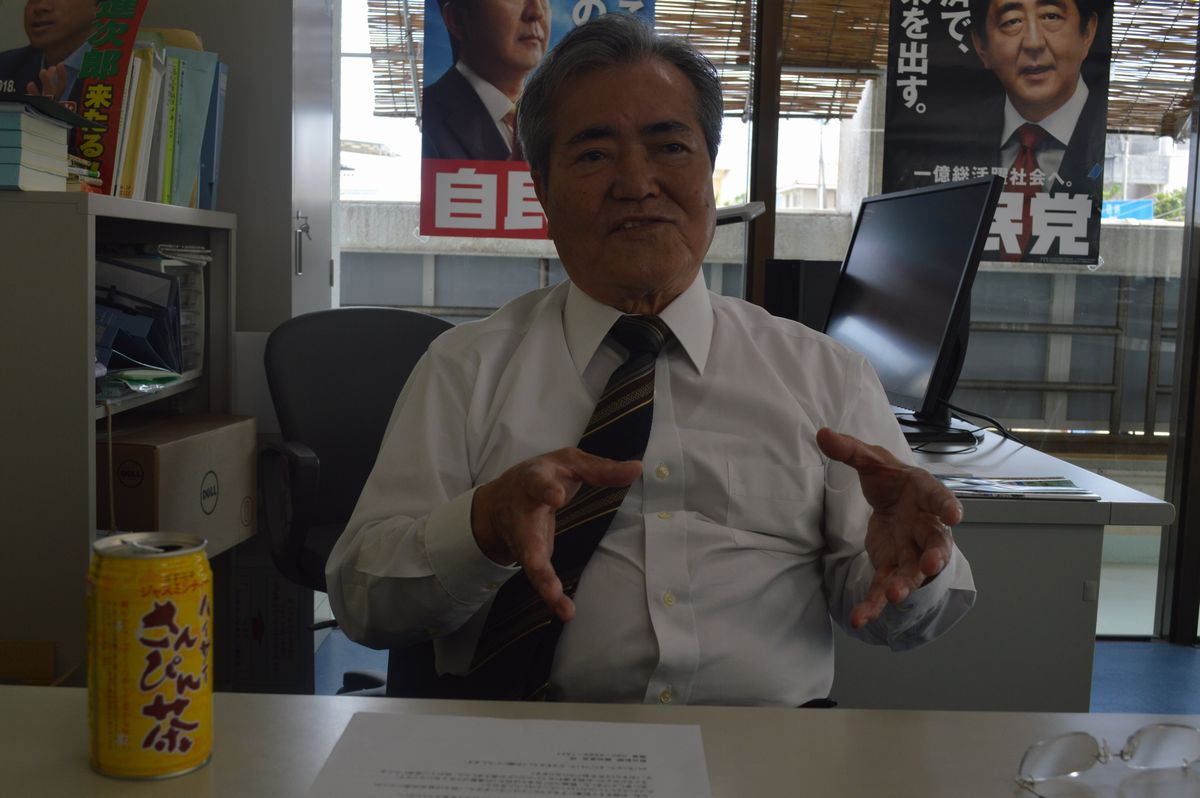

自身の生い立ちを語る沖縄県議の末松文信さん=2月23日、名護市宮里の事務所。藤田直央撮影

自身の生い立ちを語る沖縄県議の末松文信さん=2月23日、名護市宮里の事務所。藤田直央撮影普天間移設問題で県民投票があった2月下旬の週末、思い切って名護の事務所を訪ねてみた。

本土はまだ寒かったが、プロ野球のキャンプも開催中だった名護は初夏のような日差しだった。那覇空港でレンタカーを借り、末松さんを市街の事務所に訪ねると、にこやかに迎えられ、冷えたさんぴん茶をすすめてくれた。

壁には安倍晋三首相や小泉進次郎衆院議員のポスター。末松さんは、敗戦から間もない1948年、沖縄本島より少し北の伊是名島での生まれから話を始めた。

「島には高校もないし、農家を継ぐ長男以外はメシが食えないということで、那覇の工業高校に通いました。卒業して名護の設計事務所に入ったのが復帰運動が始まったころ。私も沖縄を返せとかテーマソングを歌いながら、本島北端の辺戸岬まで歩いたんですよ」

日本は冷戦下の1952年4月、米国などとの講和条約が発効し主権を回復する。しかし、沖縄はその日本から切り離されていた。近代国家で「国民」を育てるのに欠かせない教育は、米軍統治下の沖縄ではそもそもどうだったのか。末松さんは「英語だったの? とよく聞かれるけど、日本と変わらなかったですよ」と笑ったが、大事なのでおさえておきたい。

1965年に日本復帰前の沖縄を訪れた佐藤栄作首相を子どもたちが歓迎する様子として当時の沖縄の小学生用副読本に掲載された写真=1969年2月20日付朝日新聞より

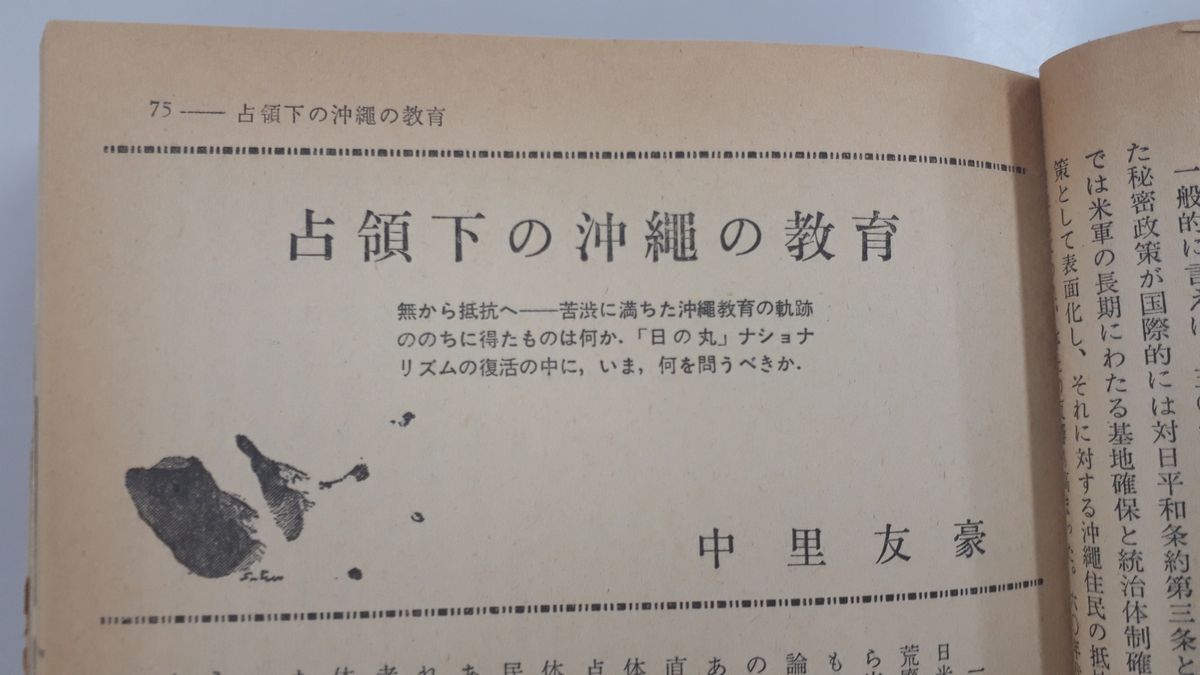

1965年に日本復帰前の沖縄を訪れた佐藤栄作首相を子どもたちが歓迎する様子として当時の沖縄の小学生用副読本に掲載された写真=1969年2月20日付朝日新聞よりこの立法を後押しした「沖縄教職員会の教育闘争」について、岩波書店の月刊誌「世界」79年4月号の沖縄特集で、県立高校教諭だった中里友豪さんが書いている。

――対日平和条約によって「祖国」と分断されたときから、政治と教育は切り離しては考えられないものになっていた。「祖国復帰」は「熾烈」な要求であった。〈異民族支配からの脱却〉をスローガンに復帰運動の中心的役割を担ったのも教職員会であった。(中略)「日本国民として」の一文を挿入するために長い間闘争が続けられた。

詩人の中里友豪さんが沖縄県立高校教諭だった頃、「世界」1979年4月号に寄稿した「占領下の沖縄の教育」

詩人の中里友豪さんが沖縄県立高校教諭だった頃、「世界」1979年4月号に寄稿した「占領下の沖縄の教育」この祖国復帰運動から派生した「日の丸ナショナリズム復活」を、中里さんは危惧していた。「深い絶望感に襲われた」というこんなエピソードも紹介している。

――67年頃だったと思うけれども、四・二八祖国復帰要求県民総決起大会で、ある高校の女生徒があたかも”ひめゆり部隊”のように全員日の丸の鉢巻きをしめて参加している姿を目にした。

現在、82歳。詩人として那覇市で暮らす中里さんに取材を申し込むと、「当時と今と、基本的に考えは変わりません」という手紙が4月に届いた。

米軍統治下でも「日本国民」を育てる教育は続いていた。そのことを確認して、末松さんの話に戻る。

名護の設計事務所に入った末松さんは、1969年から4年間、建築を勉強するため東京で暮らす。72年の沖縄の日本復帰を、末松さんは東京で迎えた。

「式典をテレビのニュースで見て、非常にうれしかった。東京は高度経済成長だし、情報の集積がすごい。(72年に首相になった)田中角栄さんは日本列島改造論を打ち出した。だから復帰でうれしいのと同時に、沖縄もこのぐらいのレベルにならないと、と思って名護に戻りました」

1972年8月、首相就任を祝い新潟から訪れた支持者を前に演説する田中角栄首相=東京・目白台の私邸。朝日新聞社

1972年8月、首相就任を祝い新潟から訪れた支持者を前に演説する田中角栄首相=東京・目白台の私邸。朝日新聞社沖縄本島でも宜野湾市の普天間のように人口密集地に米軍基地がある中部では、事件・事故や騒音は深刻な問題となる。一方で、名護市を含む北部は山林が多いことから「ヤンバル(山原)」と呼ばれ、県全体よりも人口の伸びは鈍く、米軍との間合いにはまた違ったものがあった。

沖縄本島北部の「ヤンバル(山原)」=2000年、朝日新聞社機から

沖縄本島北部の「ヤンバル(山原)」=2000年、朝日新聞社機から経済大国となった日本に復帰した沖縄で、南北の格差是正は、基地経済からの脱却と絡み合う復興の課題となった。復帰から四半世紀たった97年、そのジレンマが名護市に覆い被さった。

米兵の少女暴行に対する県民の反発を受け、日米両政府が基地負担軽減の目玉として打ち出した普天間飛行場の県内での移設先が、辺野古沖に絞り込まれたのだ。

末松さんは当時、名護市の企画部長。市長の比嘉鉄也さんのもと、政府による県北部の振興と引き換えに移設受け入れを探った。

「県は均衡ある発展と言うが、北部に手当をせず、依然として格差はある。経済を中心に考えないといかん。そういう話を比嘉さんとしながら、やってきたんです」

97年末、移設をめぐり行われた市民投票は、投票率が8割超、うち反対は5割超だった。しかし比嘉さんは受け入れ表明に踏み切った。政府に県北部の振興を求めつつ、「普天間を動かさなくては、沖縄の振興はありえない」と述べ、県中部が普天間飛行場の跡地を利用することで、沖縄全体のさらなる発展を目ざすべきだと強調した。

1997年12月24日夜、首相官邸で橋本龍太郎首相と会談した後、普天間飛行場の移設受け入れを表明したと話す比嘉鉄也名護市長=朝日新聞社

1997年12月24日夜、首相官邸で橋本龍太郎首相と会談した後、普天間飛行場の移設受け入れを表明したと話す比嘉鉄也名護市長=朝日新聞社名護では、比嘉さんのあと二代の「保守」市長が「移設受け入れ方針」を継承したが、次の「革新」市長がこれを拒み、昨年当選した新市長はまだ態度を明らかにしていない。その間20年以上、市長選でも知事選でも、普天間飛行場の辺野古沖への移設をめぐり保革が対立を繰り返してきた。

「もういい加減にしてほしい」と末松さんは言う。「そもそも基地賛成の人はいない。やむを得ず受け入れるんです。早めにこの問題に決着をつけて、新しい沖縄づくりに一丸となって取り組まないと」

でもなぜ米軍基地を「やむを得ず受け入れる」のかと聞くと、こう話した。

「我が国がここまで発展したのは、この地域の安定に沖縄の米軍基地が貢献したお陰でしょう。政府はそう考えるから沖縄の振興をやらんといかんとなる。米軍の事件・事故はあるけど、日米地位協定の見直しをやっていけばいい。持ちつ持たれつという国と沖縄の関係の発展に、私は期待します」

そう割り切れる理由をさらに問うと、話は「沖縄の位置」に根ざす歴史へぐっと広がった。

「琉球王国の頃には中国とつきあい、薩摩に抱き込まれ、米国のペリー提督が黒船で訪れた。沖縄はそういう位置なんです。それをふまえてどう島を発展させるか。拳を挙げるだけでは道は作れません」

google mapより

google mapよりもちろん、そうした歴史は沖縄に対する差別や収奪の反復でもある。とりわけ沖縄の人々には、県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦のような惨劇は決して繰り返すまいとの思いが強い。それを「基地のない島」という形で追求するのが「沖縄の革新」である限り、「沖縄の保守」との溝は容易に埋まらないだろう。

沖縄県名護市辺野古。フェンスの向こうの米軍基地の沖で、普天間飛行場を移設するための埋め立てが進む=2月下旬。藤田撮影

沖縄県名護市辺野古。フェンスの向こうの米軍基地の沖で、普天間飛行場を移設するための埋め立てが進む=2月下旬。藤田撮影重い話の後、別れ際の末松さんはやはり笑顔だった。私は週末の家族連れでにぎわう名護市街の沖縄そば店で三枚肉そばをかきこむと、レンタカーで山を越え、埋め立て工事が進む辺野古沖を眺めた。

東京の職場に戻り、『決断 普天間飛行場代替施設問題10年史』という本を読み直した。沖縄県北部の経済人らからなる北部地域振興協議会が、2008年にまとめたものだ。

辺野古の集落でかつて使われた屋判(やーばん)。自分の家とよその家の農具などを区別する印だったという=2月下旬、沖縄県名護市の辺野古区公民館。藤田撮影

辺野古の集落でかつて使われた屋判(やーばん)。自分の家とよその家の農具などを区別する印だったという=2月下旬、沖縄県名護市の辺野古区公民館。藤田撮影「国と国との問題は、国と国が決着すべき問題でありますが、普天間基地を小さな名護に押し付けて、三代の市長に苦渋の選択をさせたということは、みんな知っていただきたいと思います。しかし、苦渋の選択の中に、北部12万郡民の将来に明るい希望が持てるような政策を決断できれば、時には、苦渋の選択もやるべきです」

日米安保体制という戦後日本の「国体」の中にあって郷土愛を貫く、「沖縄の保守」の心髄を見る思いがした。

その「沖縄の保守」に戦後日本が「苦渋の選択」を迫る構図は、今も変わっていない。

(次回は7月25日に公開予定です)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください