元参院議員・円より子が見た面白すぎる政治の世界⑥男性優位の政策決定との対決

2019年04月21日

maroke/shutterstock.com

maroke/shutterstock.com連載・女性政治家が見た! 聞いた! おもしろすぎる日本の政治

1993年7月、突然の衆議院解散に伴う総選挙に、日本新党から参院議員の細川護熙さん、小池百合子さんが立候補したため、繰り上げ当選した私は、参院議員として国会で仕事をすることになった。ただ、所属委員会の希望は出せず、空いていた地方行政委員会の委員が割りあてられた。

記念すべき私の初質問は、「女性の再就職時の年齢制限の撤廃」だった。

夫の暴力や浮気などで女性が離婚に踏み切ろうとしても、求人情報にはすべて「30才まで」といった年齢制限がある。出産などで仕事をやめた場合も、女性が正社員になる道はほぼ閉ざされていた。日本はとかく若い女性ばかりが優遇される傾向があった。

アメリカでは、1968年に年齢差別禁止法ができていた。日本は終身雇用制が主流のため、年齢が高いとそれなりの報酬を出さなければと考える使用者側の理屈があるのだろうが、政府や地方自治体が年齢差別に加担しているのは、どうしても納得できなかった。

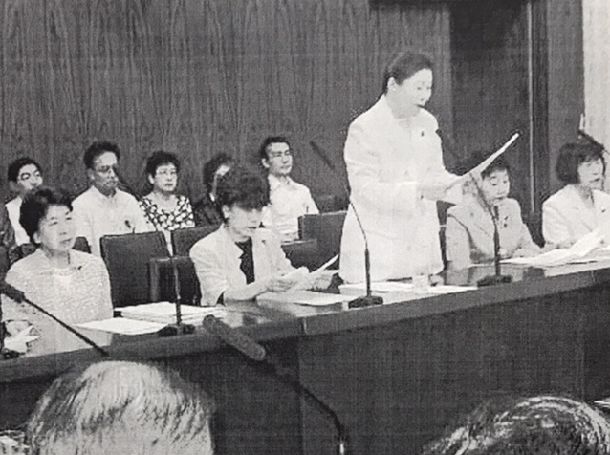

参議院地方行政委員会で年齢制限について質問する円より子さん=1993年11月2日

参議院地方行政委員会で年齢制限について質問する円より子さん=1993年11月2日当時、教師の再就職時の試験で年齢差別を撤廃していたのは、富山県など4県に過ぎなかった。今は、保育所や保育士の不足が問題になっているが、私の耳には、「自分の子どもを育て、保育について理解が深まってきたのに、公立の保育園の保母にはなれない」「まだ30才なのに、年齢制限で試験すら受けさせてもらえない」といった声が、数多く入ってきていた。地方行政委員会で自治大臣に質問するにはかっこうの事案だった。

事前に厚生省、労働省、文部省の担当者から、各地域では教員と保育士の年齢制限が何歳で設定されているのか聞いてみた。保育士は厚生省、教員は文部省の管轄だが、どちらの省も、「地方自治体が決めることで、私たちは関与してません」とケンもほろろ。「調べてもらえますか」とお願いしても、「関与することではないので」。

「センセイ」なんて言われても、一年生議員のいうことなど、官僚は聞く耳を持たないのだ。

そうですか。では仕方がない。秘書たちと手分けして、県、政令都市、中核市などリストアップして電話をかけ、出てきた平均値は、教員が35才、保育士はなんと27才だった。

労働省の担当者に説明を求めたのは、男女雇用機会均等法を所管し、男女間の採用・昇進・収入などさまざまな差別の撤廃に向けて努力している、いわば女性問題のパイオニアだと考えていたからである。当然ながら、年齢差別についても調査し、撤廃に向けて活動していると思っていた。現実は違った。

「私たちの部署は年齢差別については扱っておりません」

「でも、多くの女性が年齢によって再就職時に差別されている。結婚や育児で仕事を辞めざるを得ないのは、圧倒的に女性。間接的な男女差別ではないか。一歩譲って女性に限らないにしても、労働者の条件を改善するのが労働省の仕事であれば、年齢差別について考える部署くらいあるでしょう?」

「いえ、ありません。先生のご意見はごもっともですが」

その後、バブルがはじけ、銀行の貸し渋りや貸し剥(は)がしで倒産が激増。中高年男性の自殺や失業が増え、50代男性の再就職が大きな課題になって初めて、年齢差別が問題となり、求人情報からようやく年齢が消えることになる。この国ではまだまだ、社会課題が男性の問題にならない限り、政治が動くことはないのである。

厚生大臣室で小泉純一郎さんに要望書を提出する円より子さん=1996年12月25日

厚生大臣室で小泉純一郎さんに要望書を提出する円より子さん=1996年12月25日女性が医薬品として処方される中用量の経口避妊薬ピルは、副作用が多いにもかかわらず、それが少ない低用量のものはなかなか認可されなかった。国会議員になる前、私は離婚講座や電話相談などで3万人近い妻たちから相談を受けたが、中絶体験で心に傷を負っている人が少なくなかった。低用量ピルが普及すれば、妊娠中絶件数は確実に減少し、トラウマを抱える人も減るはずと、ずっと思っていた。

しかし、日本で避妊といえばコンドームが多い。いわば男性任せであり、「女性の自立」が言われて久しいのに、ピル認可への運動は盛り上がらない。当時、経口避妊薬は違法であり、不規則な月経周期の管理やその他の医療目的のためにしか処方されていなかった。

そこで私はピルを認可するよう、何度も国会で質問した。だが、厚生省の官僚は「日本の女性と欧米の女性は体が違うから」という木で鼻をくくったような答弁をするばかり。思いあまって、当時厚生大臣だった小泉純一郎さんに低用量ピル解禁の要望書を持って説明に行った。

低用量ピルが日本や北朝鮮で認可されていないと実情を説明すると、小泉さんは驚いた表情で言った。

「えー、北朝鮮と同じなの? 差別しているみたいにとられると困るけど、北朝鮮に負けたくないよな」

その後、1999年になってようやく認可されたが、国連加盟国の中では最も遅かった。ピルが入手可能になってから、実に34年も経っていた。

対照的なのは、男性対象の勃起薬バイアグラで、半年で認可されている。「なぜバイアグラは半年で認可なのか」という女性議員たちの怒りの声で、ようやくピルも認可となったのだ。これが男女差別でなくて、何であろう。女性は身体や性について無知な方がいいという考えが、根底にあるに違いない。

女性に対して「こうあるべき」という社会通念は、ピルの認可問題に限らず、法律や制度をも規定していた。

山本孝史さんと円より子さん=1994年3月24日

山本孝史さんと円より子さん=1994年3月24日私は、政治の世界に入る前から、広島の母子家庭団体を中心に、私が主宰する離婚女性のネットワーク「ハンド・イン・ハンドの会」も連動して、離別母子家庭の子どもが月々受けとれる「児童扶養手当」が15歳で切れるのを、18歳までに引き上げる運動を続けていた。

やっと18歳までにはなったが、高校3年生の4月や5月で18才の誕生日を迎える子は、そこで支給がストップする。あと少しで卒業なのに、その支給がないために卒業できずに退学するか、母親がサラ金から借金をするというケースがかなりあった。

私は議員になってすぐ、大阪選挙区から当選してきた山本孝史衆院議員(日本新党)に相談した。彼は藤村修議員(後に官房長官)と共に交通遺児の会の運動をやっていた。「死別も大変だけど、離別は高校も卒業できない」と話すと、彼はすぐ理解して一緒に動いてくれた。

当時は細川護熙政権だったこともあって、児童扶養手当は18才の誕生日の後も翌3月の高校卒業時まで支給されることが決まった。個人や団体でいくら陳情してもダメだったのが、政権を取っていれば実現できると実感した最初の案件だった。

私の政治の原点である、一人一人の存在が尊重される世の中は、当然ながら一人一人の命が大事にされる世界である。だから、平和を維持する外交や安全保障も、私にとって大事な政治テーマであった。そのためには、先の戦争で侵略した国々には謝罪して、共に未来をつくる必要がある。敗戦を終戦と言いつくろうような歴史観は見直すべきだと、私はずっと思っていた。

総理になり日本新党に挨拶にきた細川さんを囲んで国会内控室で。左から円さん、寺澤さん、細川総理、武田さん、小島さん=1993年8月6日

総理になり日本新党に挨拶にきた細川さんを囲んで国会内控室で。左から円さん、寺澤さん、細川総理、武田さん、小島さん=1993年8月6日これに対し、右派(特に石原慎太郎さんなど)からは暴言だという非難の声が上がったが、私は日本の総理として本当に立派だと思い、憲法観と歴史認識を細川さんと共有していること、細川さんがつくった日本新党に入ったことをますます誇りに思った。ちなみに小泉純一郎さんは、「その通りだ」と細川さんに賛辞を送っている。

さらに、11月に韓国を訪問した際、細川総理は「我が国の植民地支配によって朝鮮半島の方々が母国語教育の機会を奪われたり、姓名を日本式に改名させられたり、従軍慰安婦、徴用などで、耐え難い苦しみと悲しみを体験されたことに加害者として心より反省し陳謝したい」と詫びている。

内閣委員会に民主党は議員立法を提出。「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」の審議が行われた。中央、立っているのが岡崎トミ子さんその左が円より子さん=2002年7月23日

内閣委員会に民主党は議員立法を提出。「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」の審議が行われた。中央、立っているのが岡崎トミ子さんその左が円より子さん=2002年7月23日有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください