【16】ナショナリズム 日本とは何か/隠岐にみる「島国」①

2019年08月08日

隠岐諸島の「島後」の西郷港。左は私が境港から乗ってきたフェリー=2月1日、島根県隠岐の島町中町。藤田撮影

隠岐諸島の「島後」の西郷港。左は私が境港から乗ってきたフェリー=2月1日、島根県隠岐の島町中町。藤田撮影島根半島から日本海を北へ60キロほどにある隠岐諸島。青い海に囲まれ、緑あふれるこの離島を夏の休暇に訪れた人たちは、そのひとつの「島後」にあるフェリーターミナルなどで、こんな漫画の冊子を目にするかもしれない。

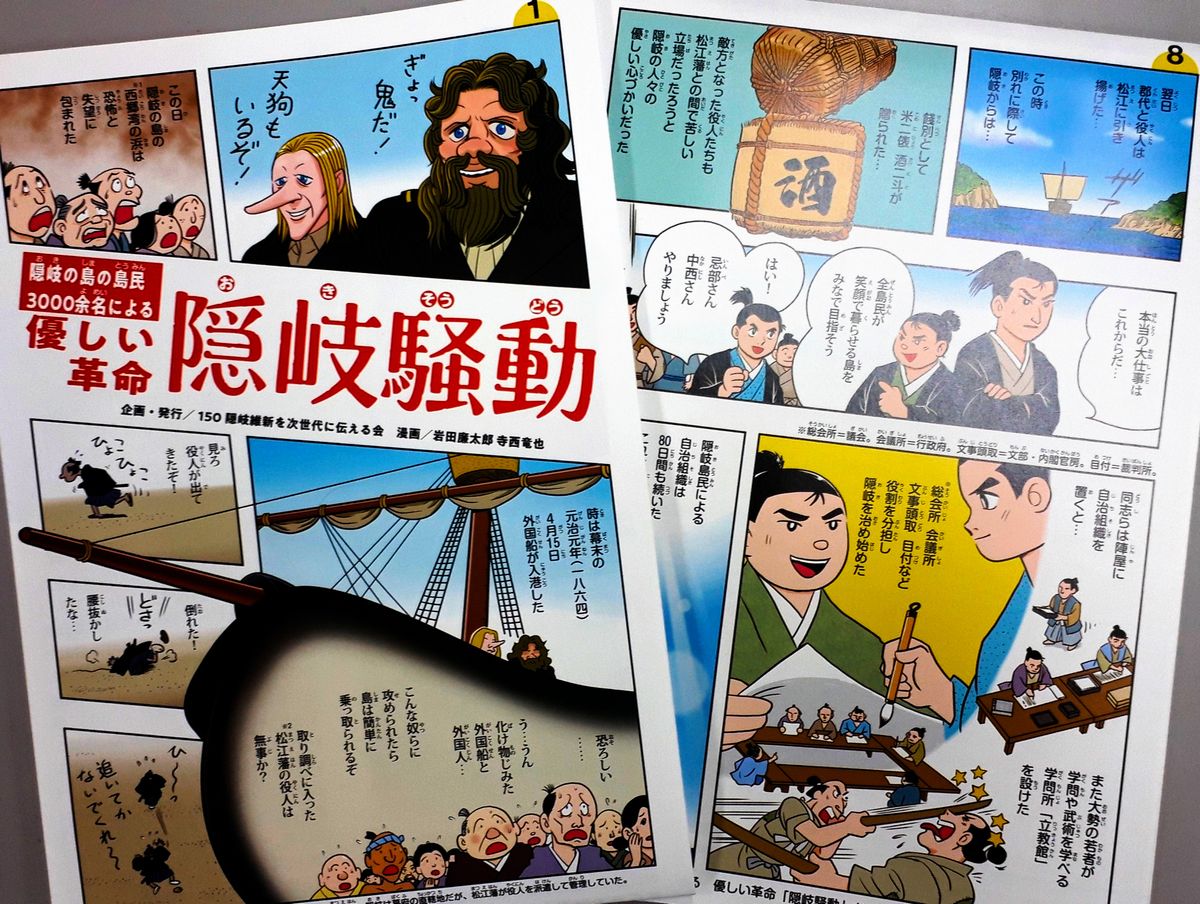

島根県隠岐の島町で有志が作り、今年7月に発行された「隠岐騒動」の漫画。町役場のHPでも公開されている=藤田撮影

島根県隠岐の島町で有志が作り、今年7月に発行された「隠岐騒動」の漫画。町役場のHPでも公開されている=藤田撮影島の有志が7月につくったものだ。

日本のナショナリズムを考える旅で、私はどうしても島後を訪ねたかった。かつてこの地で起きた「隠岐騒動」に惹かれていたからだ。この出来事を簡単に説明する。

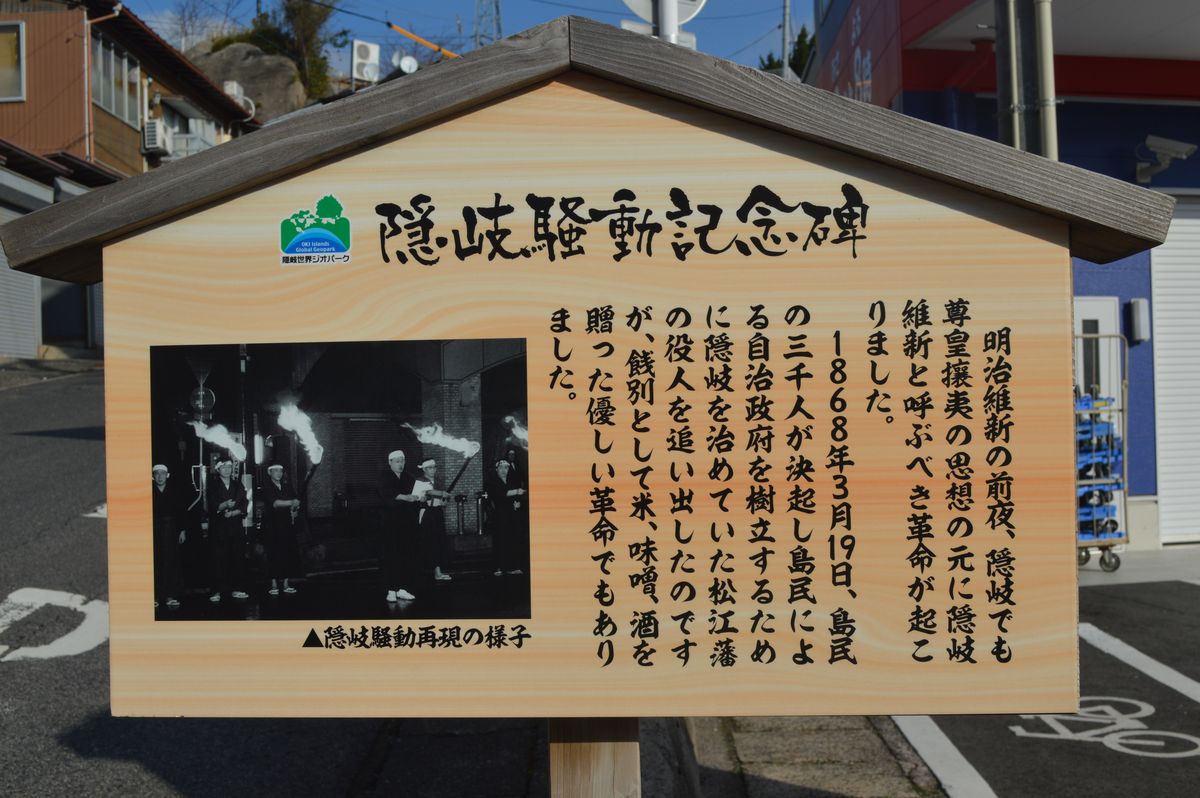

明治改元直前の1868年3月、徳川家の天領だった隠岐を預かる松江藩から派遣されていた「郡代」を、「皇国の民」として蜂起した島民らが追い出し、「文事」「軍事」「算用(財政)」などの部門を整えて80日間に及ぶ自治をした。

歴史通の間では、「天皇の名の下に幕藩体制を拒み決起した維新の先駆け」「1871年のパリ・コミューンより早い人民政府」などなど、様々に語られてきた。

近代国家・日本の草創期を見つめた内外の識者にも、隠岐騒動は鮮烈な印象を残した。カナダの歴史学者E.H. ノーマンは「隠岐島の事件は維新後数年間における日本の経験の縮図」と評し、日本政治思想研究者の橋川文三は「日本ナショナリズムの運命を考えようとするとき、無限に興味ある論点を提供してくれる」と述べた。

「隠岐騒動勃発地」にある説明版=2月2日、島根県隠岐の島町西町。藤田撮影

「隠岐騒動勃発地」にある説明版=2月2日、島根県隠岐の島町西町。藤田撮影この連載では近代国家・日本でのそうした営みをたどっている。これまで、戦前については、教育の場で進んだ「忠君愛国の人」吉田松陰の偶像化や、総力戦としての日露戦争で一体感を高めた「国民」の出現をみた。戦後には日米安保体制という新たな「国体」が現れ、それを担う在日米軍基地が集中する沖縄で、愛国心どころか政府へのわだかまりが募る様を描いた。

そして最後に、隠岐について書く。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください