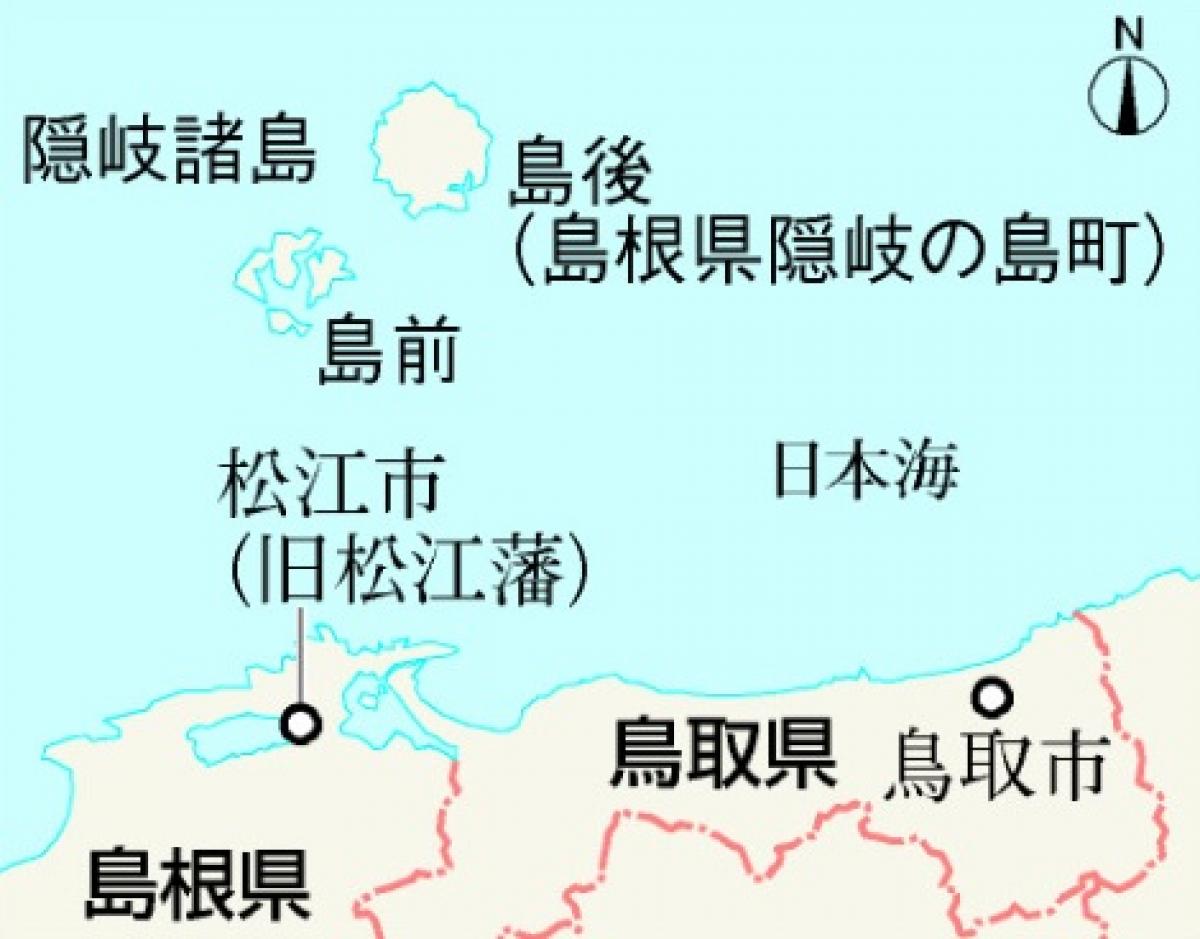

【17】ナショナリズム 日本とは何か/隠岐にみる「島国」②

2019年08月15日

隠岐騒動で松江藩に反撃され亡くなった島民14人の碑。150周年の昨年にできた=2月2日、島根県隠岐の島町中町の出雲大社西郷分院

隠岐騒動で松江藩に反撃され亡くなった島民14人の碑。150周年の昨年にできた=2月2日、島根県隠岐の島町中町の出雲大社西郷分院日本の国民にとって、8月は特別な月だ。

お盆や高校野球といった行事に、故郷を思う。そのさなかに15日の終戦記念日を迎え、かつて国家のために命を落とした人々を弔う。愛郷心を意識しつつ、愛国心とは何かを考える節目が毎年8月に押し寄せては、過ぎ去ってゆく。

そんな愛郷心と愛国心の関係は、明治以降の日本で揺れ続けてきた。人々がそこで生まれ、暮らした土地に根づく愛郷心と、急ごしらえの近代国家で生まれた国民に求められる愛国心は、どうつながるのか。

明治維新の直前に起きた「隠岐騒動」から何かが見えてこないかと、島根県の隠岐諸島を訪ねたのは半年前のことだ。(前回「隠岐にみる『島国』/『皇国の民』の蜂起」参照)。前回に引き続き、「島後」と呼ばれる隠岐の島町で、郷土史に詳しい人々を訪ね歩く。

島民らは1868年3月、天皇の名の下に決起して松江藩の役人を追い出し、80日間の自治を行った。島根半島から北へ67キロの日本海の離島で、本土が幕末維新の動乱にある中、明治政府の先を行くような行動がなぜできたのか。

朝日新聞社

朝日新聞社隠岐騒動から150年になる昨年にできた「150隠岐維新を次世代に伝える会」で、事務局長を務める小室賢治さん(71)に、かつて館長を務めた町の図書館で話を聞いている。

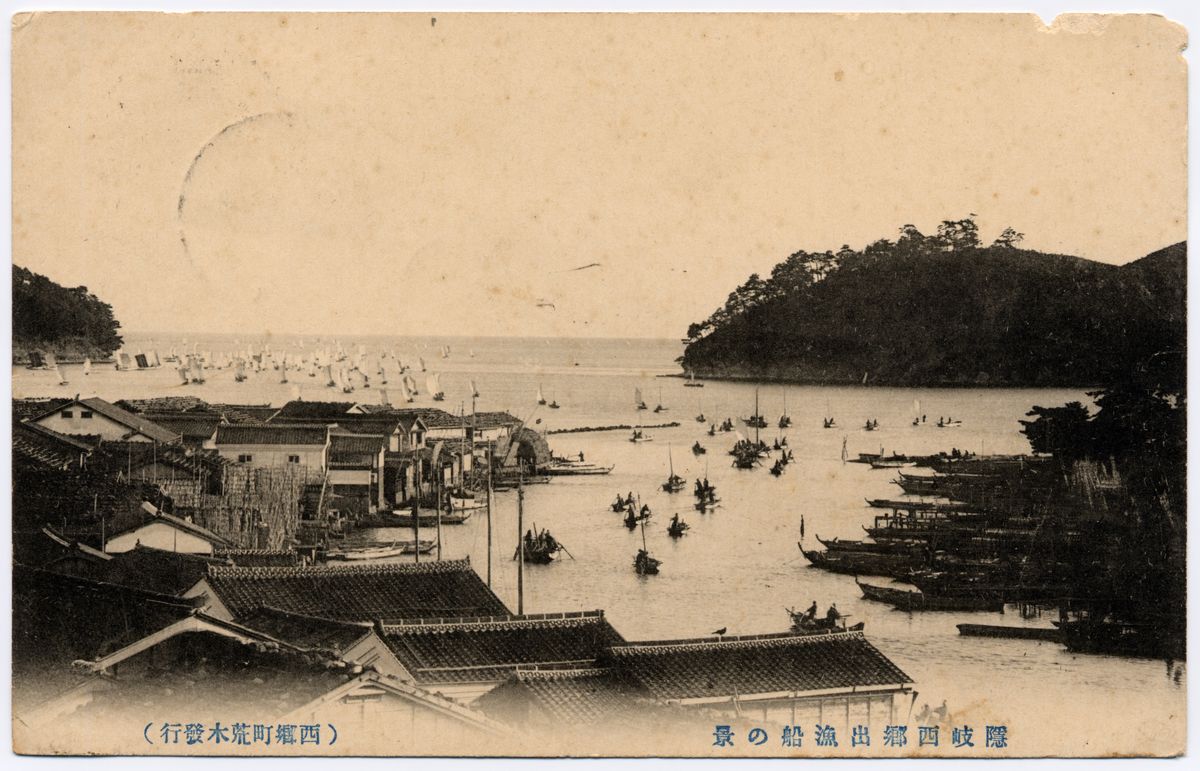

小室さんは言う。「海運が中心の当時、隠岐は離島というより高速道路のインターチェンジのようなもんでした。北前船の風待ちで西郷港は栄えた。人も物も来る。情報も速い」

絵はがき「隠岐西郷出漁船の景」(個人蔵)。明治後期の様子とみられる

絵はがき「隠岐西郷出漁船の景」(個人蔵)。明治後期の様子とみられるその「情報の速さ」で、隠岐騒動の中心人物らは、幕末の激しい政局もつかんでいた。決起に先立つ1カ月前に船で本土に渡った際、倒幕を担う長州藩士らと出会い、窮地の徳川家が存続を図ろうと政権を天皇に返したこと(大政奉還)や、それに納得しない長州藩をはじめとする新政府軍が旧幕府軍と戦いを始めたこと(戊辰戦争)を知る。

隠岐からの一行が得た情報は、極めて貴重だった。島民らは重税や外国船への対処で松江藩に不満を募らせていた。その幕藩体制が崩れつつあることを知ったのだ。

一行が島に戻った3月には、本土での動乱に呼応する事件も起きていた。新政府軍の「山陰道鎮撫使」として、後に首相となる公家の西園寺公望が松江城下に入るにあたり、属僚が隠岐の庄屋らに宛てて書簡を送ったのだが、これを松江藩の隠岐役所が途中で開封したのだ。

隠岐騒動の中心人物らはこれをとらえ、「隠岐の庄屋らを無視しただけでなく天皇を侮蔑した」として決起へ動く。幕府の天領だった隠岐を代わりに治めるべく、松江藩から派遣されている郡代を追放すべきか否か。島後で開かれた庄屋大会では、松江藩の報復を案じる声もあったが、激論の末に郡代追放を決議した。

庄屋らが島民らに呼びかけた檄文には、島後出身で孝明、明治両天皇の侍講を務めた中沼了三(1816~96)に学んだ皇国史観に加え、「徳川氏の謀反は明らか」という長州藩からの情報も盛り込まれた。

島根県隠岐の島町の西郷小学校がある高台。約150年前の隠岐騒動で島民らが結集した=2月2日、同町西町。藤田撮影

島根県隠岐の島町の西郷小学校がある高台。約150年前の隠岐騒動で島民らが結集した=2月2日、同町西町。藤田撮影私は当初、隠岐騒動の背景として、鎌倉時代に後醍醐天皇らが流されるといった歴史に根ざす「勤皇の島」の愛国心を想像した。だが、小室さんと騒動の経緯を振り返って感じたのは、むしろ島民らの愛郷心に根ざすしたたかさだった。

古来、本土と交流してきた隠岐人の所作をしっかりと継いで、幕末維新の動乱期に情報をつかみ、島が生き抜くための決起に生かし切っていた。

島後の島民らが天皇の名の下に決起した頃、天皇が「臣民」を治めるという近代国家・日本のかたちは、愛国心の対象としては、まだ像を結んでいなかった。できたばかりの新政府は揺れた。

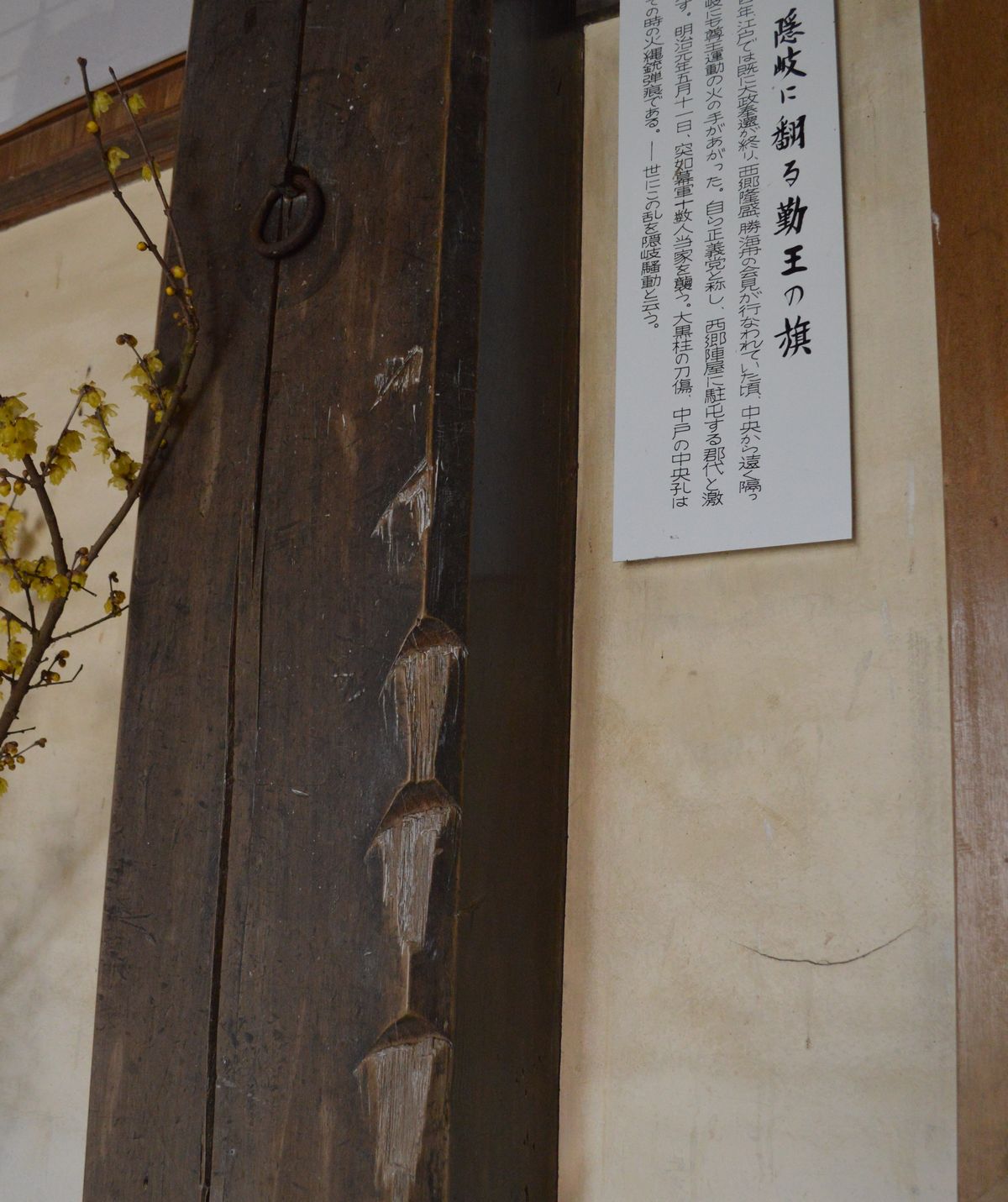

隠岐騒動で「島後」の島民に反撃する松江藩兵が神社の宮司の家を襲い、柱につけた刀傷とされる跡=2月2日、島根県隠岐の島町下西。藤田撮影

隠岐騒動で「島後」の島民に反撃する松江藩兵が神社の宮司の家を襲い、柱につけた刀傷とされる跡=2月2日、島根県隠岐の島町下西。藤田撮影島民らは松江藩の郡代を追放し自治を始めたが、新政府は松江藩に隠岐を引き続き治めるよう指示した。松江藩の反撃により島民14人が亡くなる一方で、郡代は混乱の責任を取らされ切腹。さらに、天皇を中心とする新政府が神道を保護したため、島後ではかつて郡代追放に反対した寺院への反感が再燃し、激しい廃仏毀釈が起きた。

島後において、隠岐騒動が近代国家・日本への萌芽として位置づけられるのは、本土で幕末維新の動乱をつくりだしたエネルギーが富国強兵へと収斂(しゅうれん)されていく頃だ。

隠岐の島町の運動公園がある高台へ行くと、「報圀(報国)紀念碑」がある。裏には「明治元年より同二十七、八年の役にいたる忠死者のために隠岐国有志の者これ建つる 明治二十九年五月十日」と刻まれている。

島根県隠岐の島町の運動公園そばに建つ「報圀紀念碑」=2月1日。藤田撮影

島根県隠岐の島町の運動公園そばに建つ「報圀紀念碑」=2月1日。藤田撮影だが、今から半世紀前の1968年、隠岐騒動から100周年を迎えた時には、島では特段のイベントはなかった。島後の人たちにそのわけを聞くと、「歴史的位置づけが一筋縄ではいかない出来事だけに、町の小中学校でまだ教えられていなかった」とか、「ちょうど日本の高度経済成長期で、島でも昔を振り返る雰囲気ではなかった」といった話を聞いた。

それから50年。150周年を迎えた昨年からは、島では隠岐騒動に関する行事が相次いでいる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください