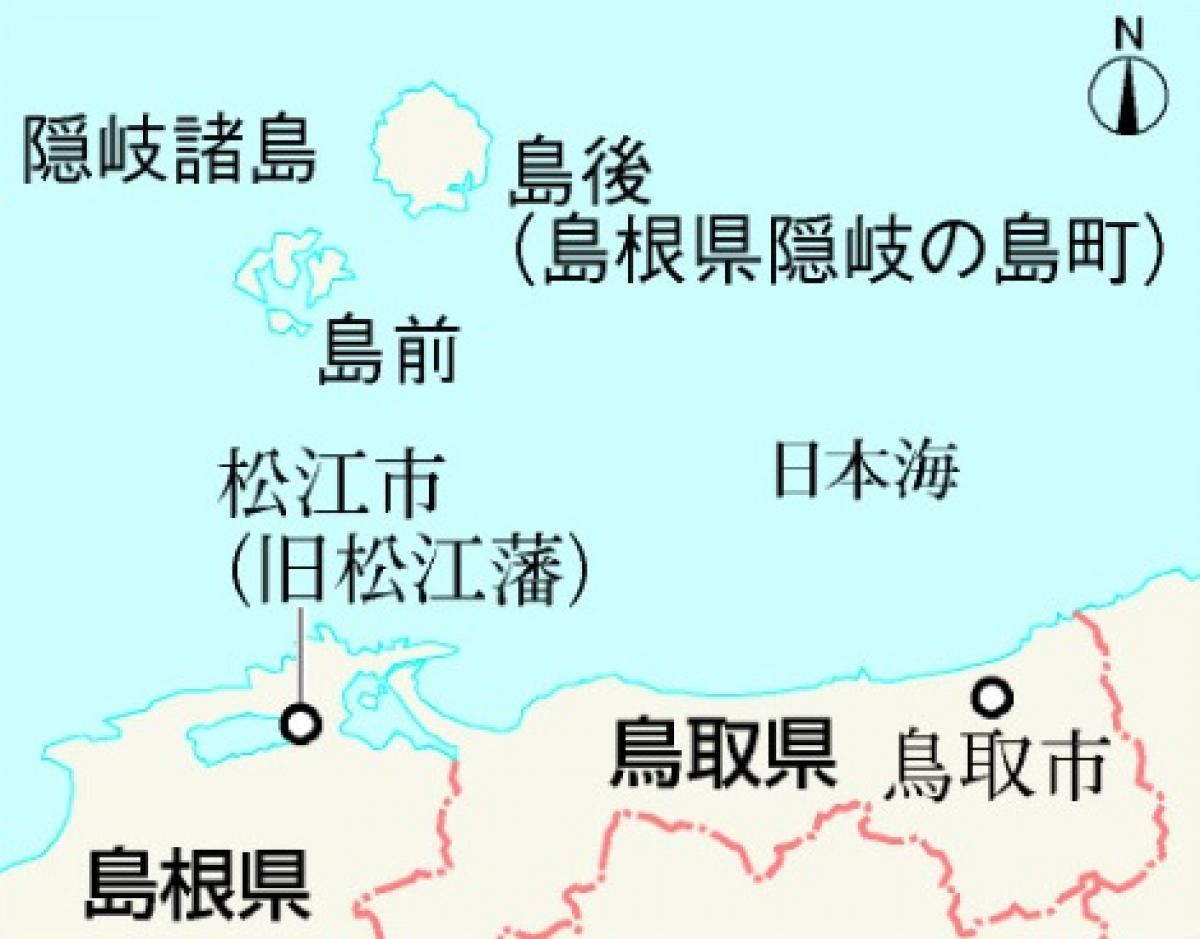

【18】ナショナリズム 日本とは何か/隠岐にみる「島国」③

2019年08月22日

隠岐諸島「島後」の高台にあるロシア水兵らの墓。日露戦争の日本海海戦で流れ着いた遺体を島民らが葬り、後にソ連の協力も得て整備された=2月2日、島根県隠岐の島町西町

隠岐諸島「島後」の高台にあるロシア水兵らの墓。日露戦争の日本海海戦で流れ着いた遺体を島民らが葬り、後にソ連の協力も得て整備された=2月2日、島根県隠岐の島町西町島国での愛郷心と愛国心について考えようと、日本海沖の国境の島・隠岐の人々の話に耳を傾けている。島根県隠岐の島町の図書館を訪ね、元館長の小室賢治さん(71)の話を聞くうち、こんな言葉が出た。

「島ですから。『隣町』は海で全世界につながっている。ロシア、北朝鮮、韓国、中国にも。その中でここで生きていかないといけない。だから愛郷心が強くなるんです」

隠岐諸島(赤丸)は日本海を経て各国に面している=google mapをもとに作成

隠岐諸島(赤丸)は日本海を経て各国に面している=google mapをもとに作成だが、隠岐を活かしてきたのは、海を通じた外とのつながりだった。この連載の前々回「隠岐にみる『島国』/『皇国の民』の蜂起」と前回「隠岐にみる『島国』/愛郷心と愛国心」で触れた幕末維新の動乱期、外とのつながりで本土の政変を知り、明治政府の先を行くように天皇の名の下に自治が行われた。「隠岐騒動」である。

朝日新聞社

朝日新聞社そうした実態を、「愛郷心が強くなる」と小室さんが表現したのは、こういうことではないか。離島で現実を生きていく人々にとって、海の向こうの「隣町」とつながることは、決して愛郷心とは矛盾しない。それどころか、むしろ郷土を愛するがゆえに必要なことだ。

隠岐諸島の一島、隠岐の島町がある「島後」を2月初めに歩いた私は、そんな逸話にいくつも出会った。

郷土史に詳しい町役場の藤原時造さん(44)の案内で、西郷港に近い高台の墓地を訪れた。そばに広がる西郷小学校のグラウンドあたりは、幕末に調練場と呼ばれた。「隠岐騒動」で決起した島民らが、松江藩から派遣された郡代を追い出すために竹槍を持って集まった場所だ。

その墓地に風変わりな十字架を象(かたど)る墓石があった。こう刻まれていた。

――日本海海戦 露國軍人墓 隠岐國在郷軍人会建之

1905年5月、日露戦争の日本海海戦があった。流れ着いたロシア水兵らの遺体を、島民らはその墓に葬った。

両隣に石碑が二つある。

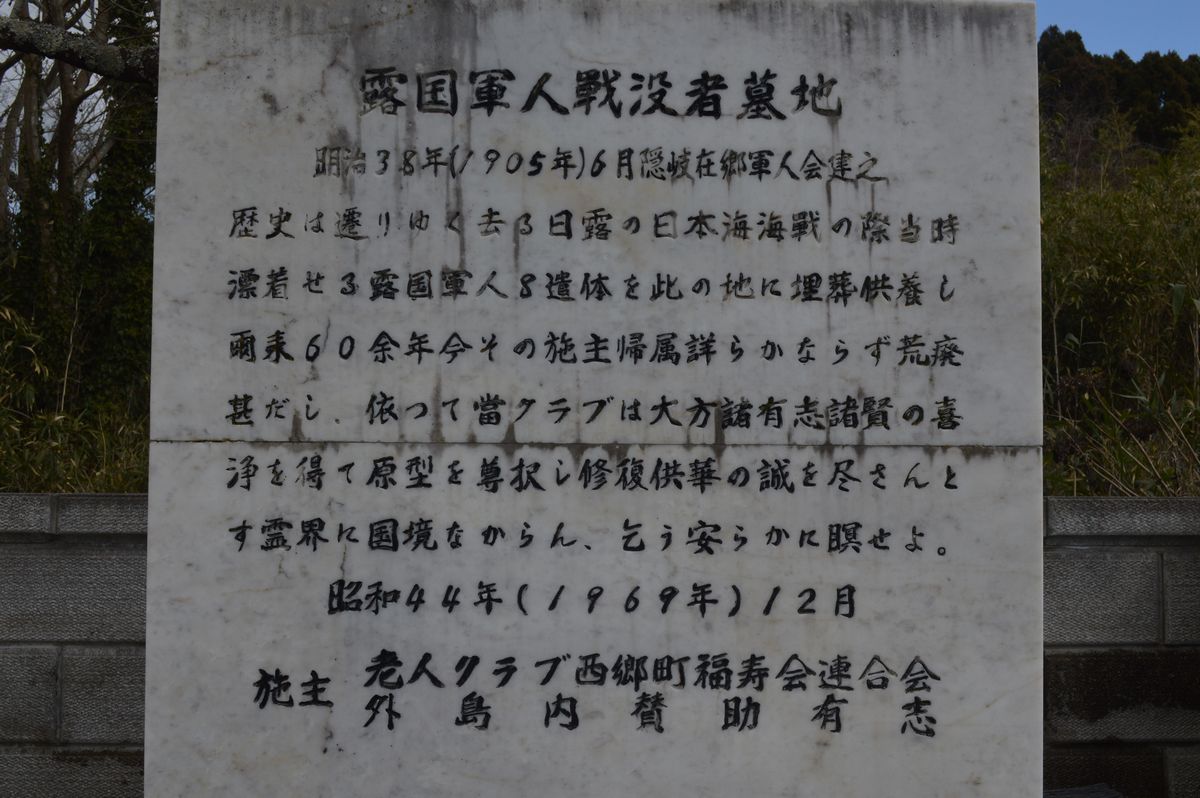

右にあるのは地元の老人クラブが69年に建てたもので、荒れていた墓を有志の寄付で修復したとあり、「霊界に国境なからん、乞う安らかに瞑せよ」と結ばれている。

日露戦争で流れ着いたロシア水兵の墓を1969年に地元の老人クラブが修復したことを記す碑=2月2日、島根県隠岐の島町西町。藤田撮影

日露戦争で流れ着いたロシア水兵の墓を1969年に地元の老人クラブが修復したことを記す碑=2月2日、島根県隠岐の島町西町。藤田撮影左にはロシア語で同じ趣旨が書かれ、さらに、日本が基礎を作り、76年にソ連の協力で整備されたとも記してある。

南下するロシア、警戒する日本。20世紀初めに双方の陸軍が満州(いまの中国東北部)でぶつかった。日本にとっては、陸軍を本土から支えるために日本海の制海権は不可欠だった。隠岐諸島では、海軍が岬や山に「望楼」を作って監視し、日本海海戦の際には砲声が響いたという。

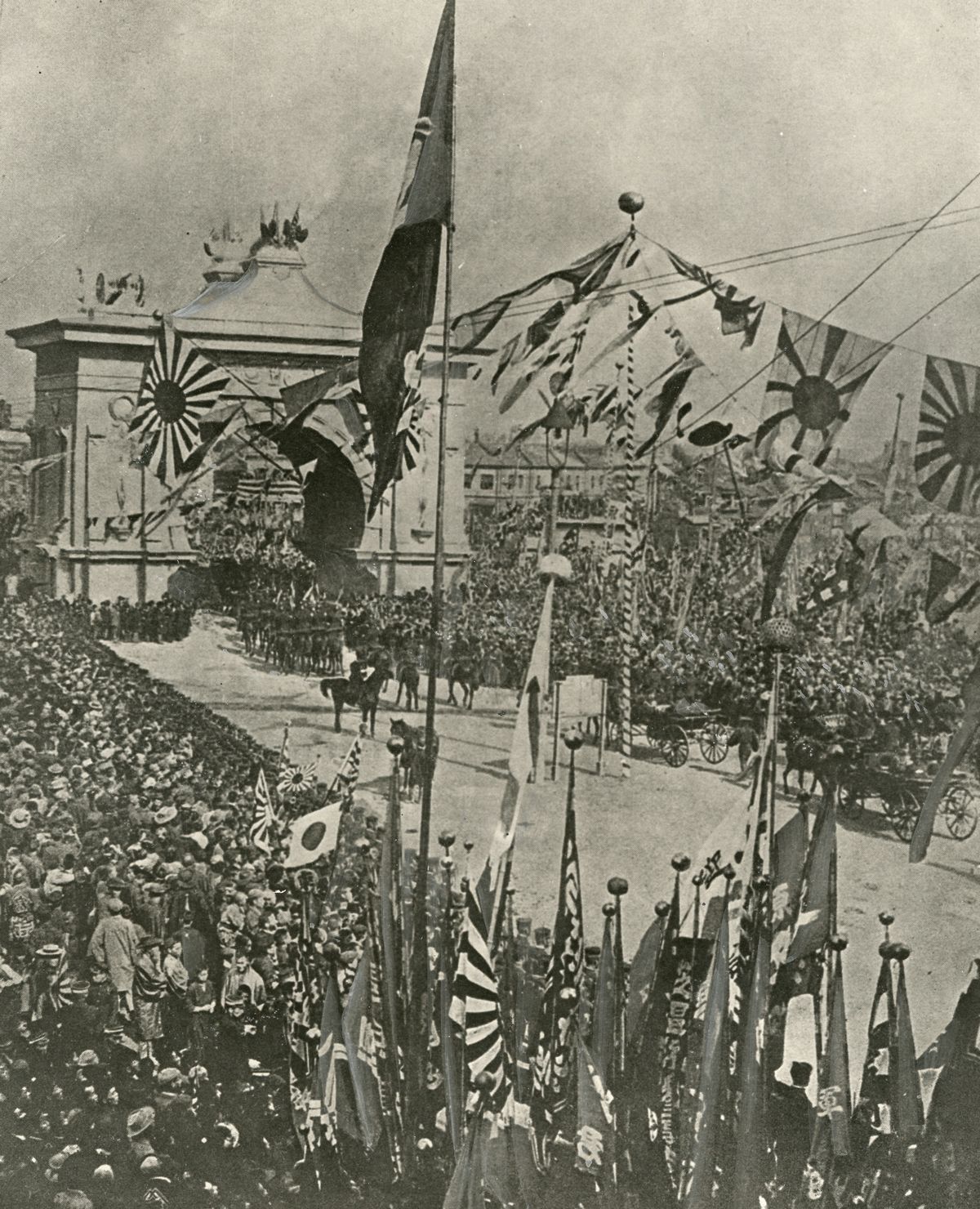

近代国家・日本の命運をかけたこの海戦の勝利を知らせる新聞の号外に、東京や大阪の街は沸いた。

日露戦争終結後の1905年10月、海戦の経過を明治天皇に奏上するため東京入りした東郷平八郎海軍大将の凱旋の行列。巨大な凱旋門が造られた=東京・新橋駅周辺。朝日新聞社

日露戦争終結後の1905年10月、海戦の経過を明治天皇に奏上するため東京入りした東郷平八郎海軍大将の凱旋の行列。巨大な凱旋門が造られた=東京・新橋駅周辺。朝日新聞社島後ではその頃、流れ着いたロシア水兵のなきがらが供養されていた。十字架の墓石のそばには、さらに溯ること10年ほど前から、隠岐騒動から日清戦争までの死者を祀る「報圀(報国)紀念碑」が建っていた(今は移転)。

二つの石碑は、島民にとって何の不自然さもなく共存してきた。

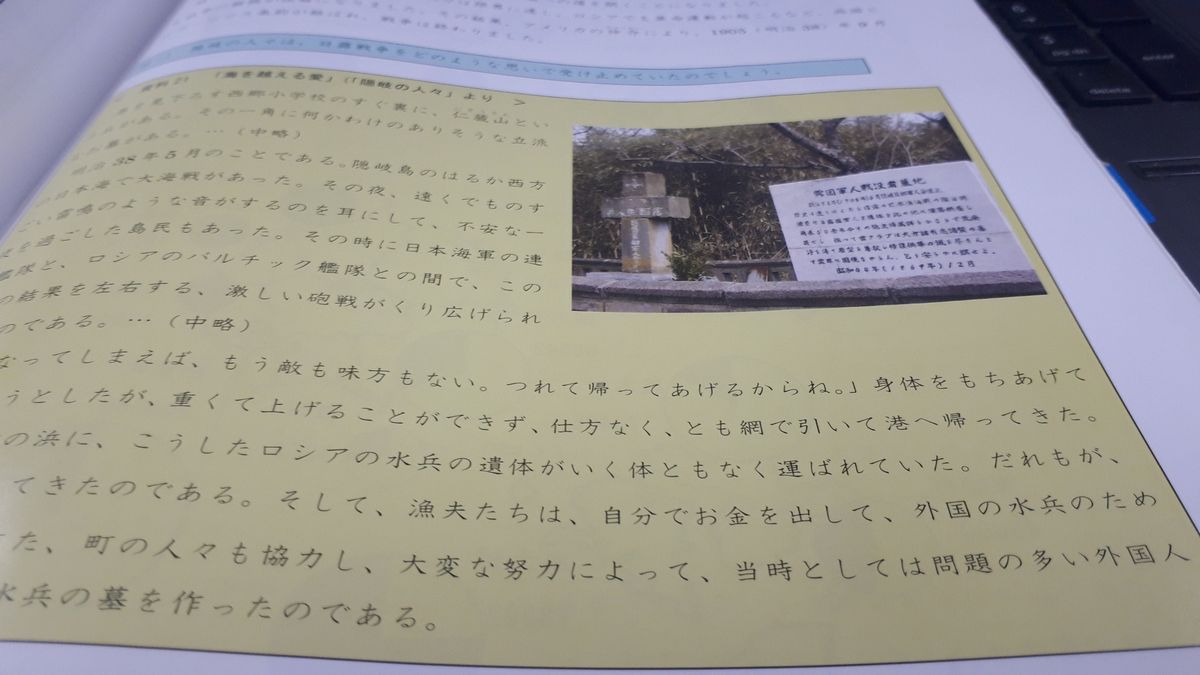

「ロシア水兵の墓の話は、今も町の子どもたちに教えられています」と、藤原さんは話してくれた。島後の小中学校の先生たちが1983年にまとめた「隠岐の人々」という副教材を見ると、「海を越える愛」という項にこう書かれている。

「亡くなってしまえば、もう敵も味方もない。つれて帰ってあげるからね」。身体をもちあげて船に乗せようとしたが、重くて上げることができず、仕方なく、とも綱で引いて港へ帰ってきた。西郷町の天神の浜に、こうしたロシアの水兵の遺体がいく体となく運ばれていた。漁夫たちは自分でお金を出して外国の水兵のために供養をした。町の人々も協力し、大変な努力によって、当時としては問題の多い外国人の、しかも交戦国の水兵の墓を作ったのである。

島根県隠岐の島町の「ふるさと教育」副教材で、ロシア水兵の墓を紹介した部分=藤田撮影

島根県隠岐の島町の「ふるさと教育」副教材で、ロシア水兵の墓を紹介した部分=藤田撮影そこでは、墓を守ってきたおばあさんが遺体を見つけた時の語りが紹介され、「私たちは、この話の中に何を見つけるでしょうか」と子どもたちに問いかけている。

こんたのおー ここに一人ござらっしゃっわさびしいじゃらー

さいご(西郷)では、こないだがいな金をかけてりっぱな墓になったちょわな

こんたもそこへ行かっしゃい 友達が二十人も三十人もござっちょわな

「この問いにどう答えますか」と島後出身の藤原さんに聞いてみた。すると、「最近、北朝鮮から船が漂着したのですが、その乗組員におにぎりをあげたおばあさんがいました。その思いと同じですね」という答えが返ってきた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください