外務省は外交政策を立案するよりも単に下りてきた指示を実現する省となったのか

2019年04月25日

外交において首相の果たす役割は格段に大きいように見える。

国内政策は基本的には法律と予算により縛られるわけだし、国会の監視機能は明確だ。外交は条約等の形で議会の批准に付される場合は別として、相手国との協議・交渉は政府が専権的に進める。

どの国でも外交において首脳は格段に重い存在だが、外交を進めるにあたっては日々変わっていく国際関係についての十分な情報・分析・評価と総合的な戦略なくして進めることは出来ず、官僚のプロフェッショナルな補佐が不可欠だ。

この「政と官」の役割分担が重要となる。

「政」は国内政治的配慮を優先したいと考えるのだろうし、「官」は国際社会との協調を重視したいと考えるのだろう。バランスが取れた外交を展開していくためには、「政と官」の間に一定の緊張関係がなければならない。

今日、この「政と官」の間の適切な緊張関係や役割分担が崩れているのではないだろうか。

これまでの内閣においても首相の強いリーダーシップの下で外交を進めてきた事例は多い。然しそれはあくまで首相が官僚に指示をし、協議交渉を経て煮詰まった段階で最終決断をするという形でのリーダーシップだった。

例えば小泉首相の強いリーダーシップの下で行われた2002年9月17日の首相訪朝・日朝首脳会談・平壌宣言署名はそのような外交の例だった。

当時私はアジア大洋州局長で実務責任者として交渉に当たったが、小泉首相からは北朝鮮という国交がない国との交渉で且つ拉致被害者の命がかかった問題であるので、絶対に外に漏れないようにという厳命を受け、首相と頻繁に協議し指示を受け、水面下で交渉を進めた。

この時も総理訪朝のメリットとリスクについて客観的に首相に上げ、首相が訪朝の最終決断を行われた。本件についての100回近い首相との面会は緊張感にあふれ、真剣勝負だった。交渉自体は一年がかりであったが、交渉のあらゆる側面についてある意味「政と官」の緊張関係は存在した。

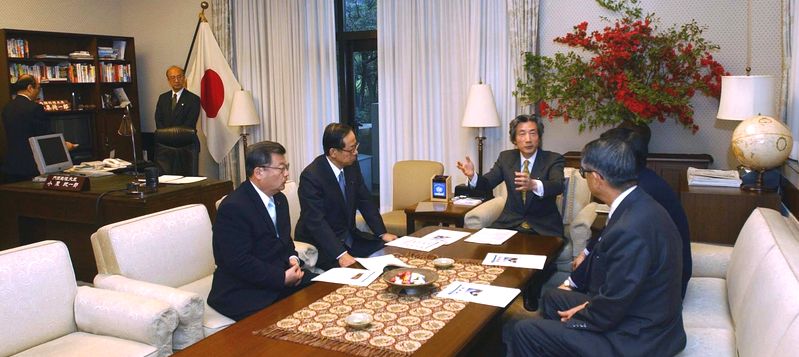

旧官邸の首相執務室で福田康夫官房長官らと身ぶりを交え打ち合わせをする小泉純一郎首相。新しい首相官邸が開館するため報道に公開された= 2002年4月26日

旧官邸の首相執務室で福田康夫官房長官らと身ぶりを交え打ち合わせをする小泉純一郎首相。新しい首相官邸が開館するため報道に公開された= 2002年4月26日そのような「政と官」の共同作業的関係が近年大きく変わってきているように見える。

特に安倍内閣においては官邸一強と言われるように首相のリーダーシップは強い。それが大きな結果を作る場合もある。例えば安倍内閣の下で取り組まれた新安保法制やTPPの交渉は安倍首相の強いリーダーシップがなければ可能ではなかっただろう。

しかし懸念もある。

米国やロシアなどの外交の形は頻繁な首脳会談で進められ、多くの場合、テ・タ・テと言われる通訳だけを入れた少人数の会談で進められている。これは日本の外交史上あまり例を見ない。

テ・タ・テ会談も内容を知るべき人たちに共有されているのだろうし、民主主義的統治に反するなどというつもりはない。ただ、外交は国益をかけて各国がしのぎを削る訳で、国益を守るために十分な専門家の補佐が行われているのか、という点に不安を感じる。

これは米国のトランプ政権について国際場裏で度々指摘されるところだ。

例えば現在北朝鮮の非核化問題は米朝首脳会談によって進められてきているが、日本でよく聞かれた懸念は「トランプ大統領は国内政治状況が厳しい中で、功を焦って安易な妥協をするのではないか」といった事だった。新聞紙上でもベトナムの首脳会談ではボルトン国家安全保障担当補佐官やポンぺオ国務長官の補佐があり、結果的に合意を急ぐことはなかったという分析がされている。

安倍首相が北朝鮮問題について「日朝首脳会談を行いたい」という意図を明らかにし、ロシアとの平和条約交渉の大筋合意を6月に、といった考え方や4島ではなく2島プラスアルファーで進めるといった趣旨が新聞紙上で伝えられている。

そういう記事が出ると、総理の言は重く、「すでに根回しが行われているに違いない」と思うし、特に安倍首相という外交の経験の豊富な首相なので必ず実現するのではないかという期待を生む。仮に実現が困難という見通しがあっても、事務当局にすれば首相の方針と異なる選択肢を首相に上げる事すら躊躇してしまうのだろう。

ロシアのプーチン大統領(手前左)と言葉を交わす安倍晋三首相=2018年9月12日、ロシア・ウラジオストク

ロシアのプーチン大統領(手前左)と言葉を交わす安倍晋三首相=2018年9月12日、ロシア・ウラジオストクこれらは全て私の杞憂かもしれない。現在、政府の中でどういう作業が行われているのか私は知る由もない。実は綿密に練られた戦略の下で、首相の述べたことを実現する手立てがすすんでいるのかもしれない。そうあることを願いたいが、有識者として現在の国際環境を観察していると、日朝首脳会談や日露平和条約が日本の方針に沿って実現するのは簡単ではない。

外交は相手がある話であり、例えば現在のロシアを取り巻く環境がプーチンへの国内支持の低下をもたらし、また欧州と米国の両方向で安全保障に敏感となっている事情は、北方領土交渉には逆風となっていることも考えれば、大きな絵を描いていかなくてはならない。

北朝鮮についても拉致問題だけに的を絞った交渉はむしろ拉致の解決を遅らせる事を認識しなければならないが、そのような議論は一切聞こえてこない。

また欧州では問題意識が強いが、多国間主義から離れ、アメリカ・ファーストを掲げ二国間の取引を進める米国との関係をどう調整するのかは本質的な課題であるはずだ。何度も首脳会談を行うだけではなく、何のために行うのかの戦略も必要だ。

実質的成果を生まなくとも日本の国益を損なっている訳ではなく、首相が先頭に立って重要問題に取り組むという姿が国民の支持に繋がっている、日本の国際社会における地位も上がっている、と言われれば、それに異論を挟むものではない。首相の不断の尽力には敬意を表しなければならない。

ただ、国際情勢は大きな曲がり角に来ており、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください