憲法改正に必要な国民投票。はたしてその意義は。世界のレファレンダムから見てみると

2019年05月09日

「公開憲法フォーラム」の会場で公開された安倍晋三首相のビデオメッセージ。9条改正に意欲を示すとともに、2020年の改正憲法をめざす気持ちは変わらないと述べた=2019年5月3日、東京都千代田区平河町

「公開憲法フォーラム」の会場で公開された安倍晋三首相のビデオメッセージ。9条改正に意欲を示すとともに、2020年の改正憲法をめざす気持ちは変わらないと述べた=2019年5月3日、東京都千代田区平河町安倍晋三首相が憲法記念日に開かれた憲法改正を求める集会に寄せたビデオメッセージで、2020年に改正憲法を施行したい考えを示した。首相の悲願とされる憲法改正ははたして実現するのだろうか?しかし改正実現にはハードルが存在する。

憲法改正を考える際に踏まえておかなければならないのは、改正の実現には、衆参両院での三分の二以上の議員による発議に加えて、国民投票によって可決される必要があるということだ。

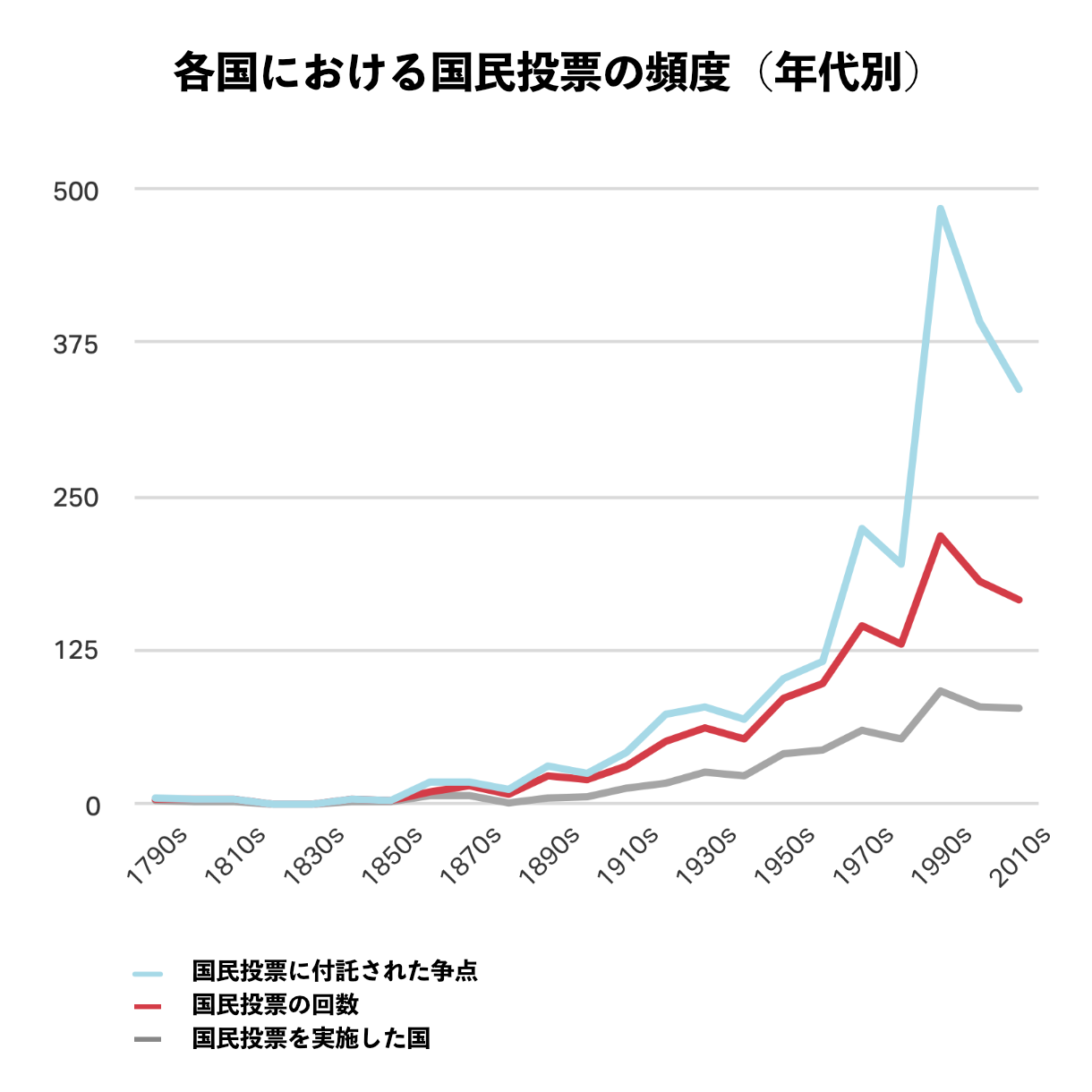

日本ではなじみの薄い国民投票だが、先進国においては国民投票によって憲法改正や条約の批准、その他の民意を問う機会が増えている=図参照(ちなみに、戦前の経験から憲法上に規定がないドイツではおこなわれていない)。ここではこうした国民投票や、議会の議決に依(よ)らないという意味で国民投票と類似する住民投票が何を意味するのか、そこでは何が大事なのかを提示してみたい。

図)国民投票の回数(英Report of the Independent Commission on Referendums 2018)

図)国民投票の回数(英Report of the Independent Commission on Referendums 2018)国民投票や住民投票にかけられる争点は、実に多様だ。たとえば、アイルランドでは同性愛婚(2018年)が、カナダ・ケベック州やスーダン南部では独立をめぐって(それぞれ1992年、2011年)、イタリアでは脱原発(2011年)に関して、国民投票・住民投票によって審判が下されている。

こうした民意の審判についての評価も様々だ。EU残留・離脱をめぐり、2016年にイギリスで実施された国民投票は、現在にまで至る混乱から、正しい選択だったかどうか疑問視する意見が根強い。また、米軍普天間飛行場の辺野古移転の賛否を問うため、2月におこなわれた沖縄県民投票(住民投票)についても、実施の過程や結果の扱い方などをめぐり、議論すべき点は少なくない。

国民投票は、政治や民意を考える際に、果たして何を意味するのだろうか。

有権者全員が、特定の提案について、直接的に賛成・反対の意を示す国民投票や住民投票のことを、英語で一般的に「レファレンダム」と呼ぶ。レファレンダムは、民主主義、もっと言えば人民主権の歴史とともにあった。それゆえ、絶対王政を廃し、世界史上、最も早く国民主権を謳(うた)ったフランスで、近代で最も早くレファレンダムが規定されたのも当然のことだった。

具体的には、フランス革命(1789~1799年)のさなか、1793年に制定された通称「ジャコバン憲法」には、国民投票の規定がすでに盛り込まれていた。ルソーの社会契約論に影響を受けたこの考えでは、議会の法案について各自治体の住民が賛成か反対かを表明することを想定していた。

革命防衛戦争の中で国民投票は実現しなかったものの、フランスではその後、ナポレオンによる帝政以降や甥のルイ・ナポレオンによる第二帝政への移行(1851年)、さらに第2次世界大戦後のド・ゴール大統領による第五共和制憲法施行(1958年)などで、レファレンダムは多用されていった。

このような、指導者がその指導体制を強める目的で、民意の賛同を求めるために実施されるレファレンダムは、「プレビット(指導者)民主主義」と言われることが多い。ナチスが政権を握ったドイツで行われた、国際連盟脱退やヒトラーの国家元首就任についての国民投票は、この部類に入れることができるだろう(ただし、それ以前のワイマール共和国時代でも国民投票は実施されていた)。

とはいえ、1969年に国民投票で憲法改正案が否決されたド・ゴール大統領が退陣に追い込まれたように、プレビシット民主主義は、ときの指導者にとって「諸刃の剣」となることもある。

ヨーロッパに限定してみれば、イギリスのEEC(欧州経済共同体)加盟(1973年)、フランスやオランダのマーストリヒト条約(1992年)批准、アイルランドや欧州憲法条約案(2005年)、アイルランドのリスボン条約(2008年)など、党派横断的な争点について国民に判断を委ねる事例が多く見られる。

アメリカは、連邦レベルでの国民投票の規定はない。州レベルでは50のうち30州弱で住民投票の規定が設けられている。とりわけ、2018年に大麻解禁を住民投票で決したカリフォルニア州は、住民投票が頻繁に実施されていることで知られている。

スイスは、建国以来、恒常的にレファレンダムを実施していることで有名だ。EU加盟から移民制限の問題に至るまで、戦後だけでも180回、計407件(2017年時点)ものレファレンダムを経験している。

もっともスイスでは、憲法改正や超国家機関加盟などについて強制的に国民投票にかけられる「義務的レファレンダム」と、それ以外の州や国民の特定多数の発議によっておこなわれる「任意的レファレンダム」との両方で、争点に応じて何が国民投票に付託させられるかが、あらかじめ決まっている。くわえて国民の発議によるレファレンダムも定められており、高速道路のスピード制限や性犯罪者登録、動物愛護の義務化など、多様な争点が国民投票にかけられている。先述のプレビシット型と異なり、スイスのこうしたレファレンダムは「自治的国民投票」などと呼ばれる。

こうしてみると、レファレンダムには実に様々な種類があることがわかる。国民投票にしても、トップダウンのものもあれば、ボトムアップのもの、そのいずれにも分類し得ないものがある。

ある調査によると、西ヨーロッパに限った場合、20世紀に326のレファレンダムが行われたが、そのうち国民投票(イニシアティヴ)が49、憲法改正にまつわるものが76、国民発議のものが95、諮問的な国民投票が83、プレビシット型のものが61あったと試算されている。つまり、国民投票は、誰がどのように、何のために行うかによって、細かく分類し得るのだ。

OECD加盟国に限ると、国民投票についての公的な規定がある国は10以上にのぼる。これらの国では、何が国民投票にかけられるかについて、様々な規定が存在している。憲法改正・国際条約、自治権・分権、法律・政策に対する是非が対象となることが多い。

ちなみに、アイルランド、オーストラリア、韓国、デンマーク、スイスなどでは、憲法改正については、国民投票に必ず付すと決められている(義務的国民投票)。憲法を制定する権力を持つのは(民主主義である限り)主権者だけ、という考えからだ。日本の国民投票もこの部類に入るといえるだろう。

一方、スペインやフランス、スウェーデンなどは、憲法を改正する際も、国民投票にかけることが義務付けられているわけではない(任意的国民投票)。さらにイギリスのように、国民投票の結果が法的な拘束力がない国もある。

以上をまとめると、レファレンダムには、

①発議の主体(国民か議会か、あるいは両方か)

②対象(憲法、条約、政策)

③義務的か任意的か

④拘束力を持つか否か

⑤国家レベルか下位レベル(州など)か

といった五つの次元からなり、国によって制度や効果が大きく異なることがわかる。成立要件のハードル(投票率など)や、議会での議決と国民投票の順番などの条件を加えれば、その制度はさらに複雑になる。

つまり、一口に国民投票や住民投票といっても、その制度設計や規定、文脈によって、意味合いや効果は違ってくるのだ。そうだとすれば、国民投票が良いか悪いかを問うこと自体、あまり意味がないだろう。

Sentavio/shutterstock.com

Sentavio/shutterstock.com

民主主義の歴史をさかのぼると、主権の発露には二つの経路が併存してきた。憲法学でいう、「ナシオン(国民)主権」と「プープル(人民)主権」だ。

「ナシオン主権」は、近代の議会制民主主義の原型ともいえる考えで、ここで主権者は、国民の代表を通じてのみ、統治を実現していくというイメージとなる。つまり間接民主主義を基本とし、そこではエリート間の競争や討議、権力分立が重視される。

これに対し、「プープル主権」は、古代アテネや(ルソーが考えたように)都市国家に原型が求められるもので、直接民主主義や主権者一人ひとりの参加が重視される立場とも言える。

この二つ民主主義の系譜に照らしてレファレンダムを眺めた時、その長所と短所が明確に浮かび上がってくる。

「ナシオン主権」からみれば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください